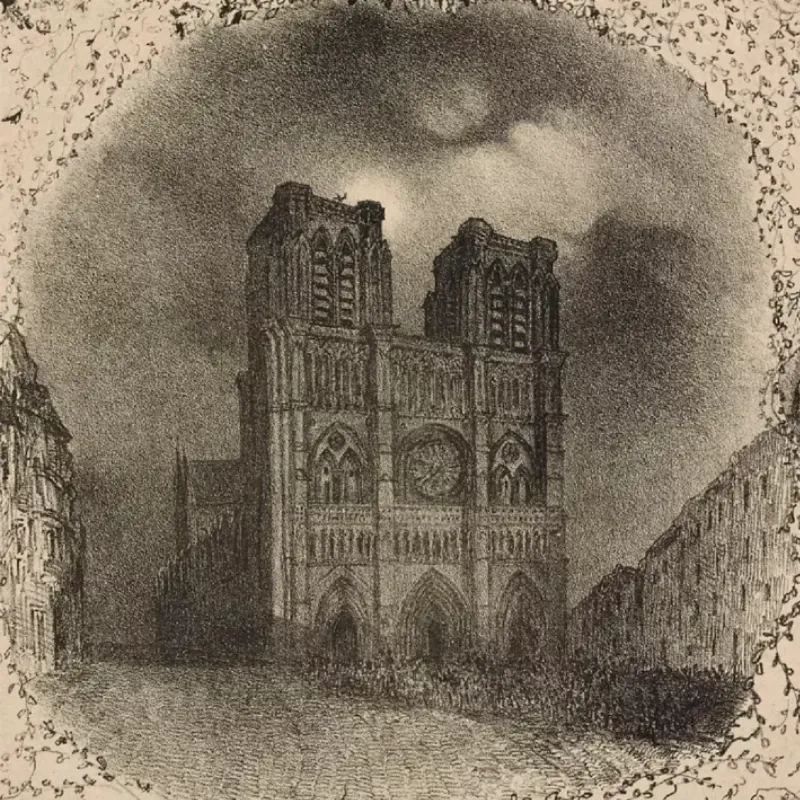

Ah, Paris ! Ses ruelles pavées, ses mystères séculaires, et cette cathédrale majestueuse qui a traversé les âges : Notre-Dame. Mais que s’est-il donc passé le 18 Avril 1242 Notre Dame De Paris ? Cette date résonne avec une certaine curiosité, n’est-ce pas ? Pour l’amour de la France, chaque pierre, chaque fragment de notre histoire mérite d’être exploré, même si certaines dates nous invitent davantage à la contemplation qu’à la narration d’événements fracassants. Plongeons ensemble dans ce XIIIe siècle vibrant, où Paris était le cœur battant d’un royaume en pleine effervescence, et où Notre-Dame continuait d’ériger sa silhouette vers le ciel.

Au-delà de la date : Pourquoi le 18 avril 1242 ?

Lorsque l’on évoque une date aussi précise que le 18 avril 1242 en lien avec Notre-Dame de Paris, l’imagination s’emballe. On cherche l’événement marquant, le décret royal, l’inauguration d’une nouvelle rosace, ou même une simple anecdote de chantier. Et pourtant, après avoir consulté les chroniques les plus méticuleuses, les archives ecclésiastiques les plus poussiéreuses et les travaux des historiens les plus éminents, force est de constater qu’aucune source majeure ne rapporte un événement particulier lié à Notre-Dame de Paris ce jour précis.

Alors, pourquoi cette date vous intrigue-t-elle ? Peut-être est-ce la magie des chiffres, l’écho lointain d’une époque révolue, ou simplement une invitation à sonder l’ordinaire d’un passé souvent oublié au profit du spectaculaire. Quoi qu’il en soit, l’absence d’un fait divers spécifique ne diminue en rien l’intérêt de se projeter en 1242. C’est l’occasion rêvée de s’immerger dans la vie quotidienne d’un chantier gigantesque et d’une ville en pleine mutation.

Si le 18 avril 1242 ne marque pas d’événement majeur spécifiquement lié à Notre-Dame de Paris dans les annales historiques, cette date nous invite à une exploration fascinante de l’époque médiévale, un temps de profonde transformation pour la cathédrale et la ville. Elle nous pousse à regarder au-delà de l’anecdote pour embrasser la grandeur d’une période.

Notre-Dame au XIIIe siècle : Un Chantier Perpétuel

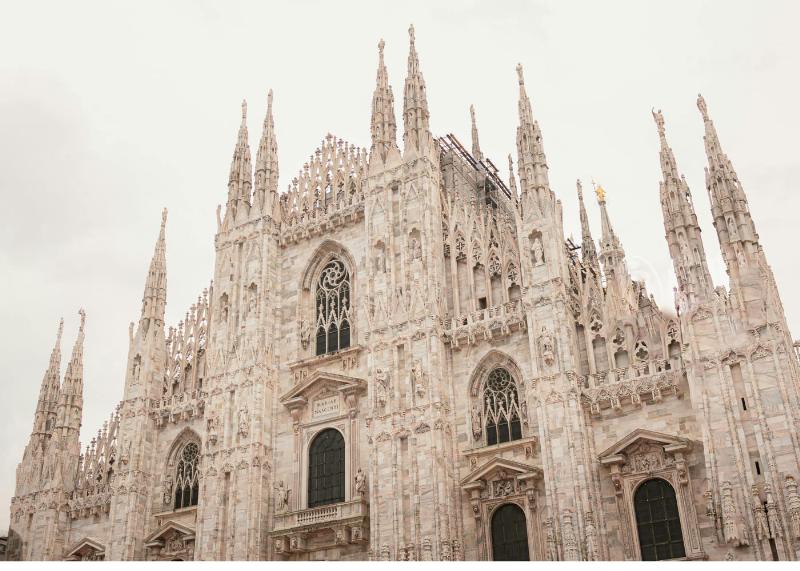

Imaginez un peu la scène : au XIIIe siècle, Notre-Dame n’était pas l’édifice achevé que nous connaissons. C’était un immense chantier à ciel ouvert, une ruche bourdonnante où maçons, sculpteurs, charpentiers et verriers s’affairaient sans relâche. La construction, débutée en 1163 sous l’impulsion de l’évêque Maurice de Sully, progressait à un rythme impressionnant. En 1242, la majeure partie de la nef était déjà debout, le chœur chantait déjà les louanges divines, et les grandes façades ouest commençaient à prendre leur aspect définitif. Les tours, quant à elles, montaient doucement, pierre après pierre, escaladant le ciel parisien.

Ce n’était pas une mince affaire, croyez-moi ! Construire une cathédrale de cette envergure demandait des décennies, voire des siècles, de travail acharné, de savoir-faire ancestral et d’une foi inébranlable. Chaque bloc de pierre, souvent extrait des carrières lointaines comme celles de Saint-Leu ou Conflans, était acheminé par voie fluviale, puis sculpté sur place avec une précision diabolique. C’était un défi logistique et technique colossal, un véritable exploit d’ingénierie pour l’époque.

« Au XIIIe siècle, Notre-Dame n’était pas juste un monument ; c’était un organisme vivant, en constante évolution, le cœur battant d’une capitale qui s’épanouissait », nous rappelle le Professeur Éloi Valois, éminent médiéviste. Chaque jour voyait de nouveaux éléments prendre forme, les arcs-boutants se déployer comme des ailes protectrices, et les vitraux commencer à irradier leur lumière colorée, transformant l’intérieur en un paradis terrestre. Les habitants de Paris voyaient leur cathédrale grandir, devenir plus belle, plus imposante, à mesure que la ville elle-même se développait et s’affirmait.

Paris en 1242 : Une Capitale en Effervescence

Mais que serait Notre-Dame sans son écrin, la ville de Paris ? En 1242, la capitale française n’était pas encore la mégalopole que nous connaissons, mais elle était déjà un centre névralgique du pouvoir, de la culture et du commerce. Louis IX, le futur Saint Louis, régnait sur la France, et son empreinte était partout. Sa cour était un modèle de piété et de justice, et la ville était en pleine expansion.

Imaginez les rues étroites et animées de l’Île de la Cité, grouillantes de marchands, d’artisans, d’étudiants et de clercs. L’Université de Paris, déjà réputée dans toute l’Europe, attirait des esprits brillants venus de tous horizons, faisant de la ville un foyer intellectuel sans pareil. On y discutait de théologie, de philosophie, de droit et de médecine dans un joyeux brouhaha de langues et d’idées.

En 1242, Paris était une cité vibrante sous le règne de Saint Louis, un foyer intellectuel avec son université florissante et un centre commercial animé, où Notre-Dame servait de phare spirituel et architectural à une population en pleine croissance. C’était une ville où la foi et le savoir se côtoyaient, où les corporations d’artisans florissaient, et où l’on sentait un dynamisme palpable, une soif de construire et de créer.

Les marchés foisonnaient, offrant toutes sortes de denrées, des épices lointaines aux produits de la terre. Les tavernes résonnaient de chants et de rires, tandis que les moines et les prêtres arpentaient les rues, rappelant la présence constante du divin. La Seine était une véritable autoroute fluviale, transportant marchandises et passagers, et les ponts étaient de véritables lieux de vie, bordés de maisons et de boutiques.

Représentation du chantier de Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle, avec des ouvriers et des artisans

Représentation du chantier de Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle, avec des ouvriers et des artisans

Qui était Saint Louis et son rôle pour Notre-Dame ?

Le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis, de 1226 à 1270, fut un âge d’or pour la France et, par extension, pour son patrimoine architectural. Bien que le roi soit plus directement associé à la construction de la sublime Sainte-Chapelle, véritable bijou d’art gothique rayonnant destinée à abriter les reliques de la Passion du Christ, son influence sur le développement artistique et religieux de Paris était immense.

Saint Louis, roi de France de 1226 à 1270, était un souverain pieux et un bâtisseur passionné. Bien que plus directement associé à la Sainte-Chapelle, son règne fut une période faste pour l’art gothique, influençant indirectement la poursuite des travaux et l’embellissement de Notre-Dame, symbole de la puissance divine et royale.

Sa piété profonde et son souci de la justice faisaient de lui une figure respectée et admirée. Il voyait dans les grandes cathédrales non seulement des lieux de culte, mais aussi des symboles de la grandeur de son royaume et de la dévotion de son peuple. Ainsi, même si les fonds royaux n’étaient pas toujours directement alloués à Notre-Dame – la cathédrale dépendait principalement des revenus de son chapitre et des dons des fidèles – l’atmosphère générale de patronage royal des arts et de la spiritualité encourageait sans aucun doute la poursuite et l’embellissement des travaux. La cathédrale était le reflet de la puissance de Dieu sur Terre et de la grandeur de la monarchie française.

L’esprit du Gothique : L’âme de Notre-Dame

Au cœur du XIIIe siècle, l’architecture gothique atteignait son apogée. Notre-Dame en est un exemple magnifique, une illustration parfaite de cette quête de lumière, de hauteur et de finesse. Les architectes de l’époque, véritables génies, avaient développé des techniques révolutionnaires pour percer les murs de fenêtres immenses, rendant l’intérieur des églises plus lumineux et plus accueillant. Les arcs-boutants, ces prouesses techniques extérieures, permettaient de contrecarrer la poussée des voûtes, libérant ainsi les murs et permettant l’intégration de vastes surfaces vitrées.

L’intérieur de Notre-Dame, même en construction, devait déjà être une vision époustouflante. La lumière, filtrée par les vitraux aux couleurs éclatantes, peignait des tableaux changeants sur les piliers et les sols, invitant à la contemplation et à l’élévation spirituelle. Chaque élément architectural avait une signification symbolique : la hauteur des voûtes rappelait l’immensité de Dieu, les gargouilles éloignaient les mauvais esprits, et les portails sculptés racontaient les histoires de la Bible aux fidèles, souvent illettrés.

C’était une prière sculptée dans la pierre, un sermon silencieux qui s’adressait à l’âme bien avant de parler à l’esprit. L’art gothique de Notre-Dame, c’est l’expression la plus pure de l’ingéniosité humaine mise au service du divin, une symphonie de pierre, de lumière et de foi.

Intérieur majestueux de Notre-Dame de Paris baigné de lumière colorée, XIIIe siècle

Intérieur majestueux de Notre-Dame de Paris baigné de lumière colorée, XIIIe siècle

Le 18 avril 1242 : Un Rendez-vous avec l’Imaginaire Français

L’absence d’un fait précis pour le 18 avril 1242 à Notre-Dame de Paris n’est finalement pas un vide, mais plutôt une invitation. Une invitation à l’imagination, à la réflexion sur la grandeur et la patience nécessaires à la création de tels chefs-d’œuvre. Cette date, comme tant d’autres anonymes, nous rappelle que l’histoire est un fleuve ininterrompu, fait de milliers de jours ordinaires qui, mis bout à bout, construisent les époques.

C’est l’occasion de se souvenir que chaque jour de ce XIIIe siècle, des hommes et des femmes ont contribué, à leur échelle, à l’édification de ce monument. Que ce soit le carrier qui extrayait la pierre, le charpentier qui assemblait les échafaudages, la femme qui vendait du pain aux ouvriers, ou l’évêque qui veillait sur l’avancement des travaux. Tous, à leur manière, participaient à cette œuvre collective pour l’amour de la France et de sa foi.

« Chaque date, même sans événement majeur attesté, devient une porte vers l’imaginaire collectif, nous invitant à revisiter les époques où nos monuments prenaient forme », analyse l’historienne Claire Desjardins. C’est le témoignage d’une persévérance admirable, d’une vision à long terme qui nous dépasse souvent aujourd’hui. Et c’est cette persévérance qui fait partie intégrante de l’esprit français, une capacité à se relever, à reconstruire et à toujours viser plus haut.

L’Héritage de Notre-Dame : Un Symbole Éternel Pour l’amour de la France

Aujourd’hui, alors que Notre-Dame se relève de ses cendres après l’incendie de 2019, l’écho du XIIIe siècle résonne avec une force nouvelle. La détermination à la reconstruire, à la restaurer dans sa splendeur d’antan, est un vibrant hommage à ceux qui l’ont bâtie pierre par pierre. C’est une preuve que, pour l’amour de la France, notre patrimoine est bien plus qu’une collection de vieilles pierres : c’est notre mémoire vivante, notre identité, notre fierté.

Notre-Dame n’est pas seulement un monument religieux ; c’est un symbole universel de la culture française, de son art, de son histoire. Elle a vu défiler les rois et les révolutions, les joies et les peines du peuple français. Elle a inspiré des écrivains comme Victor Hugo, des artistes, des musiciens. Elle est le témoin silencieux de huit siècles de l’histoire de notre nation.

Scène de vie médiévale animée à Paris, autour de la cathédrale Notre-Dame

Scène de vie médiévale animée à Paris, autour de la cathédrale Notre-Dame

La reconstruction actuelle, menée avec passion et expertise, est un formidable chantier contemporain qui fait écho à celui du XIIIe siècle. Elle rassemble les meilleurs artisans, les techniques les plus avancées et une volonté collective inébranlable de rendre à la France et au monde son joyau. Elle nous rappelle que le patrimoine est un héritage vivant, qui se transmet, se restaure et se réinvente sans cesse. [lien interne vers un article sur la reconstruction de Notre-Dame]

Comment l’histoire est-elle conservée pour les dates comme le 18 avril 1242 ?

La conservation de l’histoire est une tâche complexe et méticuleuse. Pour des événements majeurs, nous disposons souvent de multiples sources : chroniques monastiques et royales, registres officiels, correspondances, et même des comptes de dépenses qui peuvent nous renseigner sur les travaux d’une cathédrale. Cependant, pour une journée spécifique comme le 18 avril 1242, l’absence de mention ne signifie pas un oubli ou une perte, mais plutôt que l’activité de ce jour-là, si elle existait, ne fut pas jugée suffisamment remarquable pour être consignée par les scribes de l’époque.

L’histoire est conservée à travers une multitude de documents écrits, d’archives ecclésiastiques, de chroniques royales, et de découvertes archéologiques. Pour des dates spécifiques comme le 18 avril 1242, l’absence d’information directe ne signifie pas un vide, mais plutôt que l’importance réside souvent dans la vue d’ensemble et les grandes périodes de construction et d’évolution. Les historiens travaillent à partir de fragments, de témoignages, de la matière même des monuments. Ils reconstituent des contextes, interprètent des indices et nous offrent des panoramas des époques, même lorsque le détail du jour le jour nous échappe. C’est un puzzle géant où chaque pièce, même la plus petite, a son importance.

Questions Fréquentes sur Notre-Dame et le XIIIe Siècle

Q1: Qu’est-ce qui rend Notre-Dame de Paris si emblématique ?

R1: Notre-Dame de Paris est emblématique par son architecture gothique révolutionnaire, son histoire millénaire ancrée dans l’histoire de France, et sa capacité à inspirer des générations, servant de témoin et d’acteur des grands événements de la nation, devenant un symbole universel de la culture française.

Q2: Quand la construction de Notre-Dame a-t-elle commencé et fini ?

R2: La construction de Notre-Dame a débuté en 1163 sous l’évêque Maurice de Sully. Bien que les parties principales furent achevées vers 1250, des ajouts et modifications se poursuivirent pendant des siècles, notamment au niveau des chapelles et des tours, avec des finitions importantes au XIIIe siècle pour lui donner sa forme que nous connaissons.

Q3: Y a-t-il des mythes ou légendes liés au 18 avril 1242 ?

R3: À notre connaissance, aucune légende ou mythe spécifique ne lie le 18 avril 1242 à Notre-Dame de Paris. La date semble être une curiosité, invitant à explorer la riche période médiévale de la cathédrale et de la capitale française, plutôt qu’à un événement légendaire ou mystérieux.

Q4: Comment le règne de Saint Louis a-t-il influencé l’art et l’architecture ?

R4: Le règne de Saint Louis (Louis IX) fut un âge d’or pour l’art gothique rayonnant. Sa piété et son patronage des arts encouragèrent des innovations architecturales et artistiques majeures, notamment avec la construction de la Sainte-Chapelle, qui devint un modèle de splendeur et d’élégance architecturale en Europe.

Q5: Pourquoi Notre-Dame est-elle si importante pour “Pour l’amour de la France” ?

R5: Pour “Pour l’amour de la France”, Notre-Dame incarne l’essence même du patrimoine culturel français : la résilience, l’excellence artistique, la profondeur spirituelle et l’unité nationale. Elle représente l’engagement de la France envers la préservation de son histoire et de sa beauté pour les générations futures, un phare de notre identité.

Q6: Quels sont les éléments clés de l’architecture gothique de Notre-Dame ?

R6: Les éléments clés de l’architecture gothique de Notre-Dame incluent ses arcs-boutants innovants qui soutiennent les murs extérieurs, ses grandes rosaces et ses vitraux colorés qui inondent l’intérieur de lumière, ses voûtes d’ogives élancées, et ses portails sculptés richement détaillés.

Q7: Comment la vie quotidienne des Parisiens était-elle influencée par Notre-Dame au XIIIe siècle ?

R7: Au XIIIe siècle, Notre-Dame était au cœur de la vie parisienne. Elle était non seulement un lieu de culte et de pèlerinage, mais aussi un centre social, économique et culturel. Les événements religieux rythmaient la vie de la cité, ses parvis servaient de lieux de rencontre, et son chantier offrait du travail à de nombreux artisans, ancrant la cathédrale dans le tissu même de la ville.

Conclusion

Le voyage que nous avons fait ensemble au cœur du XIIIe siècle parisien, en partant de cette date énigmatique du 18 avril 1242 notre dame de paris, nous a montré que l’histoire n’est pas toujours faite de dates éclatantes, mais souvent de la somme silencieuse de jours qui ont façonné notre patrimoine. L’absence d’un événement majeur ce jour-là n’enlève rien à la grandeur de Notre-Dame, ni à la vitalité de Paris à cette époque. Au contraire, elle nous invite à une exploration plus profonde, à apprécier la persévérance et le génie de nos ancêtres qui, pour l’amour de la France, ont bâti des merveilles qui défient le temps.

Que cette absence de fait spectaculaire ne vous décourage jamais d’explorer les recoins de notre histoire. Car c’est souvent dans les détails, dans l’ordinaire du passé, que l’on découvre la véritable âme d’un peuple. Continuez à vous émerveiller devant Notre-Dame, ce symbole éternel de la résilience et de la beauté française, et à partager cette passion. Son histoire est notre histoire, et elle mérite d’être racontée, explorée, et célébrée, chaque jour, bien au-delà du 18 avril 1242.