Ah, mes chers amis passionnés par l’âme de la France, par son histoire, par les pierres qui murmurent les récits de nos ancêtres ! Aujourd’hui, je vous invite à un voyage intime, une plongée au cœur de ce qui fut l’un des joyaux les plus éblouissants de notre glorieuse cathédrale Notre-Dame de Paris : son ancien jubé Notre-Dame de Paris. Imaginez-vous un instant, franchissant les lourdes portes du XIIe siècle, votre regard balayant l’immense nef, avant de se poser sur cette structure majestueuse qui, jadis, séparait le chœur liturgique de la foule des fidèles. C’était plus qu’une simple barrière architecturale ; c’était un poème de pierre, une symphonie sculptée, une frontière sacrée entre le profane et le divin, une incarnation sublime de l’art gothique français.

Ce jubé, dont il ne reste aujourd’hui que des fragments précieux, était une véritable œuvre d’art, un témoignage éloquent du génie créatif de nos maîtres d’œuvre médiévaux. Pour l’amour de la France, il est de notre devoir de se souvenir de cette merveille disparue, de la faire revivre dans nos esprits et de comprendre son rôle essentiel dans la vie spirituelle et artistique de Paris et de la nation. Ce n’est pas seulement l’histoire d’une structure en pierre que nous allons explorer, mais celle d’une époque, d’une foi, d’une expression culturelle qui continue de nous définir.

Origines et signification profonde : Le cœur battant de Notre-Dame, pour l’amour de la France

Qu’est-ce qu’un jubé et quelle était sa fonction principale à Notre-Dame de Paris ?

Un jubé, du latin jube, domine, benedicere (“Daigne, Seigneur, bénir”), est une tribune architecturale, souvent richement décorée, qui séparait le chœur des chanoines, où se déroulaient les offices liturgiques, de la nef, accessible aux laïcs. À Notre-Dame de Paris, l’ancien jubé Notre-Dame de Paris jouait ce rôle crucial de délimitation spatiale et symbolique. Il ne s’agissait pas d’une simple cloison, mais d’un espace multifonctionnel : une chaire pour la lecture des Épîtres et des Évangiles, un support pour l’orgue, et surtout, un écran narratif et didactique orné de sculptures racontant des scènes bibliques. C’était un élément central de l’expérience religieuse et visuelle des fidèles, un pont entre le terrestre et le céleste, magnifiant la liturgie tout en éduquant l’assemblée.

Son existence soulignait la hiérarchie du sacré, mais offrait également une façade artistique d’une richesse inouïe. Comme le dit si bien le Professeur Élisabeth Moreau, historienne d’art médiéval à la Sorbonne : “Le jubé n’était pas un obstacle, mais un seuil, une interface sculptée qui préparait l’âme à la contemplation du mystère divin, tout en exaltant le savoir-faire de nos artisans, reflétant ainsi la grandeur de la France et de sa foi.”

Quand et par qui l’ancien jubé de Notre-Dame a-t-il été construit, et pourquoi était-il si exceptionnel ?

L’ancien jubé Notre-Dame de Paris fut érigé entre 1220 et 1240, une période d’effervescence artistique et de perfectionnement du gothique rayonnant, sous la direction de maîtres d’œuvre dont les noms nous sont parvenus fragmentairement, comme Jean de Chelles, puis Pierre de Montreuil, et plus tard les sculpteurs Jean Ravy et Jean Le Bouteiller. Ce n’était pas n’importe quel jubé. Il était réputé pour sa finesse exceptionnelle, la qualité de ses sculptures et la richesse de sa polychromie. En son temps, il rivalisait avec les plus beaux d’Europe, témoignant de la suprématie de l’art parisien. Ses bas-reliefs, représentant des scènes de la Passion du Christ et de la vie de la Vierge, étaient d’une expressivité saisissante, d’une humanité rare pour l’époque. Chaque détail, chaque pli de vêtement, chaque expression faciale contribuait à un récit visuel puissant, conçu pour émouvoir et instruire. C’était une véritable Bible de pierre ouverte à tous.

Matériaux et Maîtrise d’Œuvre : L’âme du jubé révélée

Quels matériaux furent utilisés pour l’ancien jubé et comment la pierre a-t-elle été travaillée avec une telle virtuosité ?

L’ancien jubé Notre-Dame de Paris fut principalement réalisé en pierre calcaire de Paris, un matériau local, robuste et finement sculptable, extrait des carrières des environs. Cette pierre, d’une couleur légèrement crème, se prêtait merveilleusement bien aux ciselures délicates et aux reliefs profonds. Le travail des sculpteurs, notamment ceux que l’on attribue au “Maître de Coëtivy” et à ses ateliers pour certaines parties, fut d’une virtuosité époustouflante. Ils utilisaient des outils en acier trempé – ciseaux, gouges, maillets – pour transformer des blocs bruts en des figures vivantes, des draperies fluides et des compositions narratives complexes.

Le processus était long et méticuleux : d’abord, les architectes et maîtres d’œuvre esquissaient les plans et les scènes, puis les sculpteurs commençaient par dégrossir les formes, avant d’affiner les détails avec une précision incroyable. Le polissage final et la polychromie – l’application de couleurs vives et d’or – donnaient vie à ces sculptures, les rendant encore plus réalistes et frappantes pour le spectateur médiéval. C’était une prouesse technique et artistique, digne des plus grands chantiers gothiques de France.

Qui étaient les artisans derrière ce chef-d’œuvre et comment leur savoir-faire a-t-il contribué à sa grandeur ?

Derrière chaque pierre de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris se cachaient des générations d’artisans dévoués, des tailleurs de pierre aux sculpteurs, des charpentiers aux peintres. Les ateliers médiévaux fonctionnaient comme de véritables écoles, transmettant un savoir-faire précieux de maître à apprenti. Des noms comme Jean Ravy et Jean Le Bouteiller sont gravés dans l’histoire, mais des milliers de mains anonymes ont contribué à cette œuvre. Ces artisans n’étaient pas de simples exécutants ; ils étaient des interprètes de la foi, des narrateurs de l’Évangile, des artistes au sens le plus noble du terme.

Leur contribution ne se limitait pas à la technique ; elle était imprégnée d’une profonde piété et d’un amour pour leur métier, un engagement total pour la beauté divine. Ils travaillaient souvent dans des conditions difficiles, mais avec une dévotion qui transcendait les contraintes matérielles. Leur excellence, reconnue à travers toute l’Europe, cimentait la réputation de la France comme foyer de l’art gothique, et le jubé de Notre-Dame en était une preuve éclatante. C’est cette combinaison de talent, de technique et de spiritualité qui a conféré au jubé sa grandeur inégalée.

Une épopée sculptée : La genèse et la vie du jubé

Comment les scènes sculptées de l’ancien jubé racontaient-elles l’histoire sacrée et inspiraient-elles les fidèles ?

Les sculptures de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris étaient une véritable bande dessinée médiévale, racontant les épisodes clés de la Passion du Christ. Elles s’étendaient sur deux registres superposés, présentant une narration continue. Imaginez des scènes telles que le Baiser de Judas, le Christ devant Pilate, la Flagellation, le Portement de Croix, et la Crucifixion, toutes exécutées avec une intensité dramatique et une précision émotionnelle qui devaient frapper l’imagination des fidèles. Pour un public majoritairement illettré, ces images étaient essentielles à la compréhension des Écritures et à l’ancrage de la foi.

Ces scènes n’étaient pas de simples illustrations ; elles étaient des supports de méditation, invitant chacun à contempler le sacrifice divin. Les sculpteurs, avec une maîtrise psychologique étonnante, captaient la souffrance, la résignation, la cruauté ou la compassion sur les visages, rendant ces événements passés incroyablement présents. C’est cette capacité à toucher l’âme, à élever l’esprit, qui faisait la puissance éducative et spirituelle de ce jubé.

Quel a été le destin de l’ancien jubé de Notre-Dame au fil des siècles, et pourquoi a-t-il finalement été détruit ?

Hélas, comme beaucoup de trésors du patrimoine français, l’ancien jubé Notre-Dame de Paris n’a pas survécu intact aux outrages du temps et aux changements de goûts. Il fut détruit entre 1699 et 1711, durant la grande transformation du chœur de la cathédrale, voulue par Louis XIV et son neveu, l’évêque Louis Antoine de Noailles. À l’époque, l’art gothique était jugé “barbare” et “obscur”, et on préférait la clarté et la symétrie de l’art classique. Le jubé, considéré comme un obstacle visuel et liturgique, fut alors abattu pour dégager la vue sur le maître-autel et permettre l’installation des nouvelles stalles et d’un nouveau chœur plus conforme aux canons de l’époque.

[lien interne vers notre article sur l’évolution de l’architecture religieuse française]C’est une décision que nous regrettons amèrement aujourd’hui, car elle a privé la cathédrale d’un élément essentiel de son histoire et de son identité. Heureusement, grâce à la clairvoyance de certains, des fragments furent préservés. Le grand incendie de Notre-Dame en 2019 a ravivé la mémoire de toutes ces pertes, soulignant l’importance de chaque pierre, de chaque sculpture pour l’amour de la France.

Regard sur le passé : Enseignements et réinterprétations de l’art médiéval

Que nous apprennent les fragments de l’ancien jubé sur l’art et la société médiévale française ?

Les précieux fragments de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris qui ont miraculeusement subsisté – et que l’on peut admirer aujourd’hui au musée du Louvre – sont de véritables fenêtres sur le XIIIe siècle français. Ils nous renseignent non seulement sur l’excellence technique des sculpteurs médiévaux, mais aussi sur les mentalités, la piété populaire, l’iconographie religieuse et l’organisation des ateliers. Chaque fragment, même le plus petit, raconte une histoire : celle d’une époque où l’art était intrinsèquement lié à la foi, où la beauté servait de véhicule à la doctrine.

Ces sculptures nous montrent une société profondément religieuse, mais aussi capable d’une expression artistique d’une grande sophistication et d’une étonnante humanité. Elles révèlent la capacité des artistes à traduire des émotions complexes dans la pierre, à créer des récits visuels qui transcendait les barrières linguistiques. L’étude de ces fragments est essentielle pour comprendre la richesse et la complexité de l’art médiéval français, et pour apprécier à sa juste valeur la contribution de la France à l’histoire de l’art mondial.

Comment l’héritage de l’ancien jubé de Notre-Dame inspire-t-il les restaurateurs et les artistes d’aujourd’hui ?

L’héritage de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris continue d’inspirer les générations. Pour les restaurateurs et les artisans qui œuvrent aujourd’hui à la reconstruction de Notre-Dame, il représente un exemple sublime de l’excellence à atteindre. L’étude de ces fragments fournit des informations inestimables sur les techniques de sculpture médiévales, les pigments utilisés, et la vision esthétique des bâtisseurs originels. C’est un guide pour comprendre l’âme de la cathédrale et pour s’assurer que sa renaissance respecte son histoire et son identité.

Pour les artistes contemporains, le jubé est un rappel de la puissance de la narration par l’image, de l’importance de l’émotion dans l’art et de la capacité de la pierre à capter l’esprit. Il nous pousse à réfléchir sur la pérennité de l’art, sur la conservation du patrimoine et sur la manière dont les œuvres d’art peuvent traverser les âges, même sous forme fragmentaire, pour continuer à dialoguer avec nous. L’esprit de ces maîtres sculpteurs perdure, guidant les mains de ceux qui, aujourd’hui, redonnent vie à notre Dame.

La quintessence artistique et spirituelle : Le legs intemporel du jubé

Quelle est la valeur artistique et spirituelle de l’ancien jubé pour le patrimoine français et mondial ?

La valeur de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris est inestimable, tant sur le plan artistique que spirituel. Artistiquement, il représente l’apogée d’une certaine forme de sculpture gothique, caractérisée par une recherche de réalisme, une expressivité émotionnelle et une maîtrise technique hors pair. Ces œuvres ont influencé toute l’Europe et sont une pierre angulaire de l’histoire de l’art. Spirituellement, il était le cœur visuel de la foi pour des millions de fidèles pendant près de cinq siècles, un lieu de prière, d’instruction et de contemplation qui a marqué l’identité religieuse de la France.

Comme le souligne l’Architecte Laurent Mercier, spécialiste de la restauration des monuments historiques : “Chaque fragment du jubé est un morceau d’âme de la France. Il porte en lui l’histoire de notre spiritualité, de notre sens du beau, de notre capacité à élever le regard vers l’éternel. Il est une source d’inspiration inépuisable pour tous ceux qui croient en la puissance du patrimoine.” C’est un legs qui transcende les époques, un témoignage vibrant de la richesse culturelle que la France a offerte au monde.

Comment le souvenir de l’ancien jubé enrichit-il notre compréhension de Notre-Dame de Paris après l’incendie ?

Après le tragique incendie de Notre-Dame en 2019, le souvenir de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris prend une nouvelle dimension. Il nous rappelle que la cathédrale, tout au long de son histoire, a évolué, a été transformée, a perdu et regagné des éléments. Ce n’est pas une entité figée, mais un être vivant qui respire à travers les siècles. Comprendre le jubé, c’est comprendre une facette de son histoire, une couche de son identité. Cela nous aide à apprécier la résilience de la cathédrale et l’importance de chaque élément, qu’il soit présent ou disparu, dans le récit global.

Cela met en lumière la fragilité de notre patrimoine et la nécessité de le chérir, de le documenter et de le transmettre. Le jubilé, bien que détruit, continue de vivre à travers ses fragments, les dessins anciens, les descriptions historiques, et surtout, dans notre imaginaire collectif. Il fait partie intégrante de l’ADN de Notre-Dame, et sa mémoire est essentielle pour une reconstruction qui honore pleinement son passé.

L’héritage d’un chef-d’œuvre : Comment comprendre et perpétuer sa mémoire

Comment les historiens et les archéologues reconstituent-ils l’apparence de l’ancien jubé de Notre-Dame ?

Les historiens et archéologues déploient des trésors d’ingéniosité pour reconstituer l’apparence de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris. Ils s’appuient sur une combinaison de sources : les fragments physiques conservés au Louvre, des gravures et dessins anciens réalisés avant sa destruction, des descriptions écrites par des chroniqueurs ou des visiteurs, et des comparaisons avec des jubés contemporains qui ont survécu dans d’autres cathédrales françaises ou européennes. Des techniques modernes, comme la modélisation 3D, permettent de créer des reconstitutions virtuelles saisissantes, offrant un aperçu de sa splendeur passée.

Ces travaux sont essentiels pour visualiser cette œuvre majeure et pour comprendre son impact sur l’espace liturgique. Ils nous permettent de nous imaginer la cathédrale telle qu’elle était vue par nos ancêtres et de reconnaître la perte immense qu’a représentée sa destruction. C’est un travail de détective historique, mené avec passion et rigueur, pour honorer la mémoire de ce joyau.

Quelles initiatives sont prises pour éduquer le public sur l’ancien jubé et préserver sa mémoire pour les générations futures ?

Plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour faire connaître l’histoire de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris au grand public et préserver sa mémoire. Au-delà de l’exposition des fragments au musée du Louvre, des expositions temporaires, des conférences, des publications scientifiques et des articles de vulgarisation comme celui-ci, sont régulièrement dédiés à ce sujet. Les technologies numériques, comme les visites virtuelles ou les applications éducatives, jouent également un rôle croissant, permettant à chacun d’explorer la cathédrale telle qu’elle fut, avec son jubé.

Les efforts des associations de sauvegarde du patrimoine, des institutions culturelles et des universitaires sont fondamentaux. Ils garantissent que l’histoire de ce chef-d’œuvre ne tombe pas dans l’oubli et continue d’inspirer, de questionner, d’émerveiller. Perpétuer la mémoire du jubé, c’est perpétuer une partie de l’âme de Notre-Dame, et par extension, de l’âme de la France, pour les générations à venir.

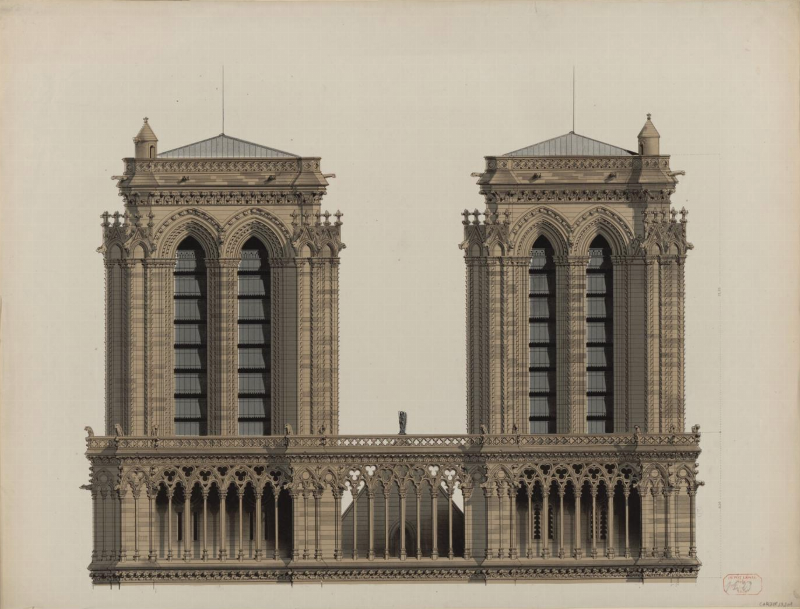

Reconstitution virtuelle de l'ancien jubé de Notre-Dame de Paris, montrant sa position et son architecture complète avant sa démolition.

Reconstitution virtuelle de l'ancien jubé de Notre-Dame de Paris, montrant sa position et son architecture complète avant sa démolition.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q1 : Qu’est-ce qui a remplacé l’ancien jubé Notre-Dame de Paris après sa destruction ?

R1 : Après la destruction de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris au début du XVIIIe siècle, le chœur de la cathédrale a été entièrement réaménagé dans le style classique, avec l’installation de nouvelles stalles, un maître-autel conçu par Robert de Cotte, et une nouvelle clôture de chœur en fer forgé, plus ouverte, qui correspondait mieux aux goûts de l’époque.

Q2 : Où peut-on voir les fragments de l’ancien jubé aujourd’hui ?

R2 : La plupart des fragments significatifs de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris qui ont été préservés sont aujourd’hui exposés et magnifiquement mis en valeur dans la collection du département des Sculptures du musée du Louvre, à Paris, offrant aux visiteurs une occasion unique de contempler ces vestiges d’une splendeur passée.

Q3 : Pourquoi le jubé a-t-il été considéré comme “barbare” au XVIIe siècle ?

R3 : Au XVIIe siècle, sous l’influence de l’esthétique classique et de la Renaissance, l’art gothique, avec ses flèches élancées, ses ornements foisonnants et ses structures complexes comme le jubé, était souvent jugé “gothique” au sens péjoratif, c’est-à-dire barbare, obscur et manquant de la clarté et de la symétrie prônées par l’architecture classique.

Q4 : Est-il envisagé de reconstruire l’ancien jubé lors de la restauration actuelle de Notre-Dame ?

R4 : Non, il n’est pas envisagé de reconstruire l’ancien jubé Notre-Dame de Paris lors de la restauration actuelle de la cathédrale. L’objectif principal de la restauration est de reconstruire à l’identique ce qui a été détruit par l’incendie de 2019, en respectant les derniers états connus de la cathédrale avant le sinistre, et non de recréer des éléments disparus des siècles auparavant.

Q5 : L’incendie de 2019 a-t-il affecté les fragments du jubé conservés au Louvre ?

R5 : Non, l’incendie de 2019 n’a pas affecté les fragments de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris conservés au musée du Louvre, car ils avaient été retirés de la cathédrale plusieurs siècles avant le sinistre et sont conservés en lieu sûr dans les collections nationales.

Q6 : Y a-t-il d’autres jubés célèbres en France que celui de Notre-Dame ?

R6 : Oui, bien que de nombreux jubés aient été détruits, il subsiste de magnifiques exemples en France, comme celui de la cathédrale de Chartres (partiellement conservé), celui de l’église Saint-Étienne-du-Mont à Paris (le seul subsistant intégralement à Paris), ou encore celui de la cathédrale d’Albi, offrant de précieuses comparaisons avec l’ancien jubé Notre-Dame de Paris.

Conclusion

Mes chers amis, le récit de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris est une page essentielle de l’histoire de notre patrimoine. Il nous rappelle la richesse inouïe de l’art médiéval français, la profonde spiritualité qui animait nos bâtisseurs, et l’éternelle quête de beauté et de sens qui définit notre culture. Bien que disparu de la cathédrale elle-même, son esprit perdure dans les fragments que nous chérissons, dans les études des historiens, et surtout, dans notre imaginaire collectif.

Pour l’amour de la France, continuons de faire vivre ces histoires, de nous émerveiller devant le génie de nos ancêtres et de transmettre cette flamme à ceux qui viendront après nous. Chaque pierre, chaque sculpture, même fragmentaire, est une voix qui nous parle du passé, nous éclaire sur le présent et nous inspire pour l’avenir. Puissions-nous toujours nous souvenir de la splendeur de l’ancien jubé Notre-Dame de Paris, un témoignage éternel de la grandeur de notre héritage.