Ah, chers amis, mesdames et messieurs de l’esprit et du goût, permettez-moi, en tant que votre fidèle Pionnier Culturel Français, de vous transporter au cœur d’une époque où la beauté et la raison ont forgé des merveilles intemporelles. Aujourd’hui, nous allons explorer ensemble le monde fascinant de l’Architecture Grecque Classique, ce pilier fondamental de notre civilisation occidentale qui, “pour l’amour de la France”, a si profondément imprégné notre propre patrimoine et notre quête d’idéal. Préparez-vous à une immersion passionnante dans les colonnes majestueuses et les proportions divines, un voyage qui nous rappellera que l’excellence artistique n’a pas de frontières et continue d’inspirer, des rives de l’Égée jusqu’au cœur de Paris.

Quand la Grèce Antique Établit les Fondations de Notre Sens Esthétique (Pour l’amour de la France)

Quelle est l’origine de l’architecture grecque classique et son lien avec les idéaux français ?

L’architecture grecque classique n’est pas simplement un style ; c’est une philosophie bâtie en pierre, née d’une civilisation qui plaçait l’homme, la raison et l’harmonie au centre de tout. Elle a émergé dans l’Antiquité, florissant principalement entre le Vème et le IVème siècle avant notre ère, une période charnière où la démocratie, la philosophie et les arts atteignaient leur apogée. Pour les Grecs, l’architecture était le reflet d’un cosmos ordonné, une tentative de matérialiser la perfection mathématique et la beauté idéale.

Ce sont ces mêmes idéaux de clarté, de proportion et d’équilibre que la France, au fil des siècles, a chéris et réinterprétés avec une passion ardente. De la Renaissance aux Lumières, en passant par le classicisme de Louis XIV et le néoclassicisme impérial, la France n’a cessé de dialoguer avec cet héritage grec. C’est “pour l’amour de la France”, pour sa grandeur et sa pérennité, que nos architectes, de Mansart à Soufflot, ont étudié, imité et sublimé les leçons helléniques, construisant des édifices qui incarnent l’esprit de raison et l’aspiration à l’universel, si caractéristiques de notre génie national.

Les Éléments Fondamentaux et les Principes de Construction à la Française

Quels sont les “ingrédients” essentiels de l’architecture grecque classique et comment la France les a-t-elle assimilés ?

Si l’on devait dresser la liste des “ingrédients” qui composent la recette de l’architecture grecque classique, on trouverait sans conteste le marbre, la pierre calcaire, et surtout, les ordres architecturaux, ces systèmes codifiés qui définissent la structure et l’ornementation. Il y a le Dorique, le plus ancien et le plus robuste, avec ses colonnes massives et ses chapiteaux simples. Puis vient l’Ionique, plus élancé et élégant, caractérisé par ses volutes gracieuses. Enfin, le Corinthien, le plus orné, paré de feuilles d’acanthe délicates.

Ces ordres ne sont pas de simples décorations ; ce sont des grammaires visuelles qui dictent chaque proportion, chaque courbe, chaque détail. Pour reprendre les mots du Professeur Anatole Dubois, éminent historien de l’art à la Sorbonne : “Les Grecs ne bâtissaient pas, ils sculptaient l’espace et la lumière. Chaque colonne, chaque entablement était une leçon de géométrie et de philosophie, une quête de l’équilibre parfait.”

La France, avec son penchant pour la clarté et la structure, a non seulement adopté ces ordres mais les a intégrés dans son propre vocabulaire architectural, les adaptant à ses paysages et à ses aspirations. Que l’on pense à la colonnade du Louvre, à l’église de la Madeleine ou au Panthéon, nos grands monuments témoignent de cette filiation assumée, où la rigueur grecque rencontre la grandeur française, créant ainsi une symphonie architecturale d’une rare élégance. C’est notre manière, à nous Français, de rendre hommage à cette science de la pierre tout en y apposant notre griffe inimitable.

Les “ingrédients” structuraux de l’architecture grecque classique :

- Le Stylobate : La base à gradins sur laquelle repose le temple. C’est le socle, le fondement même de la grandeur.

- Les Colonnes : Élément emblématique, composées d’un fût cannelé, d’un chapiteau (dorique, ionique, corinthien) et parfois d’une base. Elles soutiennent l’édifice tout en lui conférant son rythme visuel.

- L’Entablement : La partie horizontale reposant sur les colonnes. Il se décompose en architrave (la poutre principale), la frise (souvent décorée de triglyphes et métopes en Dorique, ou d’un bas-relief continu en Ionique/Corinthien) et la corniche.

- Le Fronton : Le couronnement triangulaire, généralement situé aux extrémités du temple, souvent orné de sculptures mythologiques.

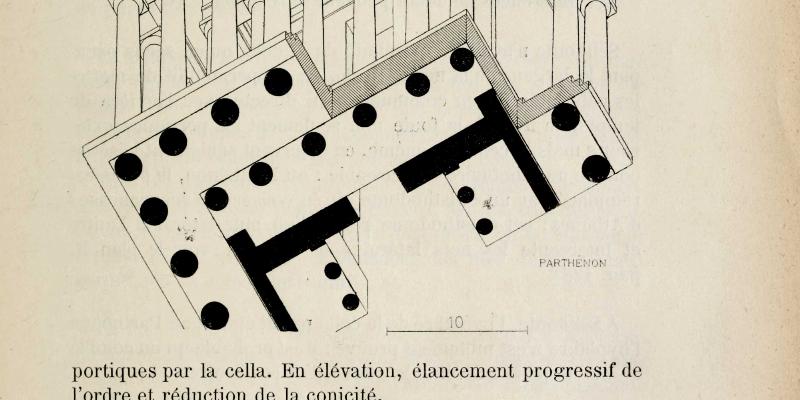

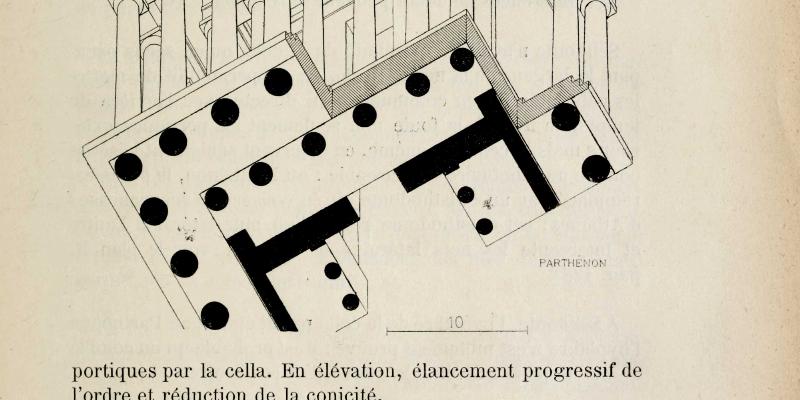

- La Cella (ou Naos) : La pièce centrale du temple, abritant la statue de la divinité.

- Le Pronaos et l’Opisthodome : Les portiques d’entrée et arrière.

Le Processus de Création : Comment les Grecs Bâtissaient, et comment la France S’en Inspira

Comment les principes de construction de l’architecture grecque classique influencent-ils la conception moderne ?

Construire un temple grec, ce n’était pas l’affaire d’un simple coup de marteau. C’était un processus méticuleux, presque sacré, où chaque étape était guidée par des principes de géométrie, de symétrie et de proportion divine. Voici, si vous me permettez l’analogie, les “étapes” par lesquelles nos ancêtres bâtisseurs donnaient vie à leurs rêves de pierre :

- Conception et Planification Rigoureuse : Avant même la première pierre, des plans détaillés étaient élaborés, basés sur des rapports mathématiques précis. La hauteur d’une colonne était définie par sa largeur, l’espacement des colonnes par des modules établis. C’était la géométrie au service de l’esthétique.

- Extraction et Taille de la Pierre : D’énormes blocs de marbre étaient extraits des carrières, puis grossièrement taillés sur place avant d’être transportés, souvent sur des distances considérables, jusqu’au site de construction. Un travail herculéen !

- Construction des Fondations et du Stylobate : Une base solide était impérative. Le terrain était nivelé, puis les fondations profondes et le stylobate (la plate-forme à gradins) étaient construits avec une précision extrême, car la moindre erreur se propagerait.

- Érection des Colonnes : Les fûts des colonnes, souvent composés de plusieurs tambours, étaient assemblés les uns sur les autres, ajustés avec une finesse incroyable grâce à des goujons métalliques. Le chapiteau venait couronner l’ensemble.

- Mise en place de l’Entablement : L’architrave, la frise et la corniche étaient ensuite hissées et positionnées avec une précision millimétrique, formant un linteau continu sur les colonnes.

- Sculpture et Décoration : Une fois la structure principale en place, les sculpteurs prenaient le relais, ornant les métopes, les frises et les frontons de bas-reliefs et de statues, donnant vie aux mythes et aux héros.

- Corrections Optiques : Et c’est là que réside le génie ! Pour contrecarrer les illusions d’optique, les Grecs utilisaient des “astuces” subtiles : l’entasis (léger renflement du fût de la colonne), l’inclinaison des colonnes vers l’intérieur, la légère courbure du stylobate. Des ajustements si discrets qu’ils passent inaperçus, mais qui confèrent à l’édifice une impression de perfection absolue.

Cette approche méthodique et cette quête de la perfection ont fortement influencé la conception architecturale en France. Au XVIIe siècle, les “Anciens” et les “Modernes” débattaient déjà de l’héritage grec. Au XVIIIe siècle, sous l’impulsion de l’Académie royale d’architecture, l’étude des modèles antiques devint la pierre angulaire de la formation des architectes. Aujourd’hui encore, les architectes, qu’ils conçoivent des gratte-ciel ou des musées modernes, s’inspirent des principes de composition, de rythme et d’harmonie que l’architecture grecque classique a érigés en art. C’est une grammaire universelle du beau qui continue de résonner. [lien interne]

Secrets d’Architectes et Variations Stylistiques à la Française

Quels sont les secrets de conception de l’architecture grecque classique et comment la France les a-t-elle réinterprétés ?

Le génie grec ne résidait pas seulement dans la force de ses colonnes, mais dans la finesse de ses “trucs” et “astuces”. Ces corrections optiques, dont l’entasis est le plus célèbre, sont de véritables tours de magie visuelle. Les architectes grecs savaient que l’œil humain perçoit les lignes droites très longues comme légèrement concaves. Pour compenser cela et donner l’impression de lignes parfaitement rectilignes et d’une solidité inébranlable, ils courbaient imperceptiblement les plateformes et inclinaient légèrement les colonnes. C’est un raffinement d’une subtilité telle que M. Laurent Petit, notre ambassadeur culturel, aime à dire : “Les Grecs ne se contentaient pas de construire pour les dieux, ils construisaient pour le regard des dieux, avec une exigence divine.”

La France, pays de l’élégance et du raffinement, n’a pas manqué d’adopter ces leçons. Certes, nous n’avons pas toujours reproduit à l’identique les temples grecs. Loin de là ! Notre génie réside dans notre capacité à nous approprier, à transfigurer. Ainsi, au lieu d’une copie conforme, nous avons souvent assisté à une réinterprétation magistrale.

- Le style Louis XVI : Une véritable renaissance du goût grec et romain, avec une pureté des lignes, une sobriété ornementale, loin des exubérances du Rococo. Pensez aux élégantes façades parisiennes ou au Petit Trianon à Versailles.

- Le Néo-classicisme : Sous Napoléon, l’Empire français se devait d’afficher une grandeur à la mesure de Rome, héritière de la Grèce. L’église de la Madeleine, avec ses colonnes corinthiennes monumentales, est un exemple frappant d’adaptation et de majesté “à la française” de l’architecture grecque classique.

- Les Beaux-Arts : Au XIXe et début du XXe siècle, le style Beaux-Arts, enseigné à l’École des Beaux-Arts de Paris, puisait directement dans les ordres classiques pour créer des bâtiments grandioses et emblématiques, influençant l’architecture mondiale.

Ces “variations” montrent notre capacité à honorer l’héritage tout en y ajoutant notre propre panache, notre sens de l’équilibre entre l’ancien et le nouveau, toujours avec ce souci de la beauté qui nous caractérise. [lien interne]

Les Vertus Intemporelles : Pourquoi l’Architecture Grecque Nourrit l’Esprit et le Regard

Quels sont les “bénéfices” culturels et esthétiques durables de l’architecture grecque classique ?

Parler de “valeur nutritionnelle” pour de la pierre peut sembler curieux, mais si l’on considère la nourriture de l’esprit, alors l’architecture grecque classique est un véritable festin ! Ses proportions harmonieuses, sa symétrie apaisante et la clarté de sa composition offrent à l’âme un repos et à l’intellect une stimulation inégalés. Elle nourrit notre sens esthétique et cultive notre goût pour l’ordre et la beauté.

- Clarté et Ordre : Dans un monde souvent chaotique, l’architecture grecque nous offre un havre de paix visuel, une structure compréhensible qui rassure l’esprit. Elle nous enseigne la valeur de la pensée logique et de la planification.

- Élégance et Sobriété : Loin de l’ostentation, elle prône une beauté intrinsèque, tirée de la forme et de la proportion plutôt que d’une surcharge décorative. Cela développe notre appréciation pour la simplicité raffinée.

- Inspiration Perpétuelle : En nous connectant à un passé glorieux, elle nous rappelle la capacité humaine à créer des œuvres qui transcendent le temps. Elle est une source inépuisable d’inspiration pour les artistes, les designers et les penseurs.

- Éducation du Regard : En apprenant à décrypter les ordres, les entablements, les frontons, on développe un œil plus aiguisé pour l’architecture en général, capable d’apprécier la qualité, la proportion, et la pertinence d’un design.

Madame Élise Moreau, critique d’art et essayiste renommée, le formulait avec justesse : “Contempler un vestige grec, c’est dialoguer avec la raison pure, c’est nourrir son âme de la quintessence de la beauté. C’est un exercice de contemplation qui élève l’esprit bien au-delà des contingences matérielles.”

C’est cette nourriture spirituelle que la France a si avidement consommée, l’intégrant dans son éducation, dans ses valeurs. L’amour du beau, la quête de la perfection, le respect des proportions : tout cela fait partie de l’ADN culturel français, héritage direct de ces lointains bâtisseurs hellènes.

Savourer l’Héritage : Comment Apprécier l’Architecture Grecque, et Ses Échos Français

Comment “déguster” pleinement l’architecture grecque classique et où en trouver les plus beaux “accords” français ?

Comment “goûter” l’architecture grecque classique ? Il faut avant tout prendre son temps, comme on savoure un grand cru. Ne vous précipitez pas.

- Observez de loin : Admirez la silhouette générale, la majesté de l’ensemble, l’intégration du bâtiment dans son environnement. Notez la symétrie, l’équilibre.

- Rapprochez-vous progressivement : Observez les colonnes, leur rythme, leur élégance. Essayez de distinguer les ordres – Dorique, Ionique, Corinthien. Voyez le travail des cannelures.

- Levez les yeux : Contemplez l’entablement, la frise, les sculptures du fronton. Essayez de déchiffrer les histoires qu’elles racontent.

- Marchez autour : Sentez l’espace créé par l’architecture. La lumière joue-t-elle avec les formes ? Comment l’ombre définit-elle les volumes ?

Pour les amateurs de “produits français”, l’architecture grecque classique se marie à merveille avec nos propres joyaux patrimoniaux. C’est un “accord mets et vins” d’une rare subtilité.

- Le Panthéon de Paris : Imaginez-le comme un grand vin de Bordeaux, puissant et structuré, inspiré des temples antiques. Observez sa colonnade corinthienne, son fronton triangulaire. C’est une Grèce réinterprétée à la grandeur de la France, une apothéose de l’ordre et de la raison.

- L’Opéra Garnier : Une pâtisserie fine, riche et ornementée, avec des touches classiques. Bien que plus éclectique, son classicisme de base est indéniable, rappelant la grandiloquence des ordres revisités.

- Le Château de Versailles : Un grand jardin à la française, ordonné et majestueux. Les façades, les colonnades, l’organisation spatiale s’inspirent des principes de symétrie et de proportion chers aux Grecs, réinterprétés avec une magnificence toute royale.

Ainsi, en parcourant nos villes, en levant les yeux sur nos monuments, vous dégusterez non seulement le génie français, mais aussi l’écho lointain mais puissant de l’artisanat grec, une conversation architecturale qui transcende les âges. C’est “pour l’amour de la France” que nous vous invitons à cette exploration continue de nos influences.

Questions Fréquemment Posées sur l’Architecture Grecque Classique

Q : Quelle est la principale caractéristique qui distingue l’architecture grecque classique des autres styles ?

R : La principale caractéristique est son adhésion stricte aux ordres architecturaux (dorique, ionique, corinthien), qui dictent les proportions, la structure et l’ornementation. Cette rigueur crée une harmonie et une perfection visuelle inégalées, cherchant à incarner des idéaux de beauté et de raison.

Q : Qu’est-ce que l’entasis et pourquoi était-ce important dans l’architecture grecque classique ?

R : L’entasis est un léger renflement convexe appliqué au fût des colonnes. Il était crucial car il compensait une illusion d’optique où les longues colonnes parfaitement droites apparaissent concaves à l’œil humain. L’entasis assure que les colonnes paraissent parfaitement droites et robustes, renforçant l’impression de perfection.

Q : Comment l’architecture grecque classique a-t-elle influencé l’architecture française ?

R : L’architecture grecque classique a profondément influencé la France, notamment pendant la Renaissance, le classicisme du XVIIe siècle et le néoclassicisme du XVIIIe et XIXe siècles. Les architectes français ont adopté les ordres, les proportions et les principes d’harmonie, les intégrant dans des monuments comme le Panthéon, la Madeleine ou le Palais Bourbon, les adaptant au goût français de grandeur et de rationalité.

Q : Quels sont les trois ordres architecturaux grecs et leurs différences ?

R : Les trois ordres sont le Dorique (le plus ancien, robuste, chapiteau simple, sans base), l’Ionique (plus élancé, chapiteau à volutes, avec base) et le Corinthien (le plus orné, chapiteau à feuilles d’acanthe, avec base). Ils varient en termes de proportion, d’ornementation et d’élégance perçue.

Q : Quels sont les matériaux les plus couramment utilisés dans l’architecture grecque classique ?

R : Les matériaux principaux étaient le marbre, extrait de carrières locales (comme celui du Pentélique pour l’Acropole d’Athènes), et la pierre calcaire. Ces matériaux étaient choisis pour leur durabilité, leur beauté et leur capacité à être finement sculptés, permettant des détails architecturaux précis.

Q : Quel bâtiment est l’exemple le plus célèbre de l’architecture grecque classique ?

R : Le Parthénon, situé sur l’Acropole d’Athènes, est universellement reconnu comme l’exemple le plus emblématique et parfait de l’architecture grecque classique, en particulier de l’ordre dorique. Sa symétrie, ses proportions et ses corrections optiques en font un chef-d’œuvre inégalé.

{width=800 height=400}

Conclusion : Un Héritage Éternel “Pour l’Amour de la France”

Voilà, chers lecteurs, notre voyage au cœur de l’architecture grecque classique touche à sa fin, mais son influence, elle, demeure éternelle. Nous avons vu comment cette forme d’art, née il y a des millénaires, continue de nous parler, de nous inspirer, de nous émerveiller. Sa quête de l’équilibre, de la perfection et de la beauté rationnelle a posé les fondations de l’esthétique occidentale et a trouvé un écho particulièrement vibrant dans le cœur et l’esprit français.

“Pour l’amour de la France”, pour sa culture riche et son patrimoine incomparable, nous continuons de célébrer cette filiation. Nos architectes, nos penseurs, nos artistes ont su puiser dans ce puits inépuisable de sagesse antique pour créer des œuvres qui sont à la fois universelles et profondément françaises. Je vous invite à ouvrir l’œil, à lever le regard lors de vos prochaines promenades, que ce soit dans les rues historiques de Paris, sous les colonnades des musées, ou devant nos grandes institutions. Vous y discernerez, j’en suis certain, l’écho des Parthénons lointains, la subtilité des proportions helléniques, et la grandeur intemporelle de l’architecture grecque classique qui continue de nourrir notre amour pour le beau. Partagez vos découvertes, vos émerveillements, car c’est en partageant que la culture prend tout son sens !