Dans l’écrin de notre héritage culturel français, où chaque pierre murmure une histoire séculaire, l’émergence de l’architecture postmoderne a bousculé les codes, apportant un vent de fraîcheur et de provocation. Loin d’être un simple caprice, ce mouvement est une conversation animée avec le passé, une réinvention ludique de la forme et de la fonction. Pour l’amour de la France, nous plongeons dans cette période audacieuse où la rigueur moderniste fut défiée, ouvrant la voie à une expressivité architecturale sans précédent. Préparez-vous à un voyage où l’ironie côtoie le sublime, et où chaque bâtiment est une énigme à déchiffrer.

Origines et Signification de l’Architecture Postmoderne : Une Rébellion à la Française

L’architecture postmoderne n’est pas née dans un vide ; elle est la réponse, souvent acerbe, au dogmatisme et à l’uniformité perçus de l’architecture moderne. Après des décennies de lignes pures, de fonctionnalité omniprésente et de “moins c’est plus”, un besoin impérieux de renouer avec l’ornement, le symbole et l’histoire se fit sentir. En France, cette rébellion prit une teinte particulière, car notre nation, fière de son patrimoine, a toujours cherché l’équilibre entre innovation et respect de la tradition.

Imaginez une baguette de pain classique, façonnée selon des règles strictes, puis soudain, un boulanger y ajoute des herbes de Provence, des olives, lui donne une forme inattendue. C’est un peu cela, l’esprit du postmodernisme : une subversion joyeuse des conventions. Ce mouvement, qui a pris son essor dans les années 1970 et 1980, a célébré l’éclectisme, le pluralisme et la dualité. Il s’agissait de rejeter l’idée d’une vérité universelle en architecture pour embrasser la complexité, la contradiction et même l’humour. La France, avec sa riche histoire architecturale allant du roman au classique, du gothique au baroque, était un terrain fertile pour cette effervescence, permettant aux architectes de piocher allègrement dans ce vaste répertoire.

« L’architecture postmoderne, en France, n’était pas seulement une mode, c’était une nécessité culturelle. Après la reconstruction d’après-guerre et la fièvre moderniste, il fallait retrouver une âme, une profondeur narrative que les blocs de béton ne pouvaient plus offrir », observe Élisabeth Moreau, historienne de l’architecture et spécialiste du XXe siècle. Ce retour à la narrative, à la “lecture” du bâtiment, est au cœur de l’approche française.

Quels sont les Piliers Conceptuels de l’Architecture Postmoderne ? Matériaux et Outils Créatifs

L’architecture postmoderne ne se définit pas par un ensemble strict de matériaux, mais plutôt par une philosophie de conception. Si le béton armé, le verre et l’acier restaient prépondérants, leur usage fut réinterprété. Ces “matériaux” étaient désormais des outils au service d’un discours, d’une narration.

Les “outils créatifs” des architectes postmodernes incluent :

- Le double codage : La capacité d’une œuvre à être comprise par les experts (références historiques) et par le grand public (attrait populaire). C’est le cas de bâtiments qui semblent ludiques mais sont truffés de clins d’œil savants.

- L’historicisme : Le réemploi ou la réinterprétation d’éléments architecturaux du passé. Non pas une copie servile, mais une citation, souvent avec ironie ou décalage.

- L’ornementation retrouvée : Un rejet de l’austérité moderniste, réhabilitant la décoration, les couleurs vives et les motifs.

- Le contextualisme : L’idée que l’architecture doit répondre à son environnement immédiat, s’intégrer ou dialoguer avec le tissu urbain existant, plutôt que de l’ignorer.

- L’ironie et le pastiche : Des éléments conçus pour provoquer, amuser ou questionner. Un chapiteau grec sur un bâtiment en béton ? Pourquoi pas !

Ces principes sont devenus les “ingrédients” essentiels de cette nouvelle cuisine architecturale. L’architecte Jean-Luc Dupont, dont le travail a souvent flirté avec les limites du genre, nous confie : « Pour moi, le béton n’était plus seulement un support structurel. Il devenait une toile pour des motifs, des couleurs, une surface où raconter une histoire, et non plus une fin en soi. » Ce changement de perspective a permis une liberté artistique que l’architecture moderne, dans sa quête d’efficacité, avait en grande partie réprimée. C’est là que réside la véritable innovation de l’architecture postmoderne.

L’Évolution de l’Architecture Postmoderne en France : Un Guide Étape par Étape à Travers les Œuvres Clés

La France a embrassé l’architecture postmoderne avec une intensité particulière, notamment sous l’impulsion des “Grands Projets” de François Mitterrand dans les années 1980. Ces commandes étatiques ont offert aux architectes une scène mondiale pour expérimenter et repousser les limites.

Voici une chronologie simplifiée de son déploiement en France :

Les années 1970 : Les prémices et les premières provocations.

- L’influence de Robert Venturi et Denise Scott Brown, avec leur critique du modernisme et leur valorisation de l’ordinaire, commence à infuser la pensée française. Des architectes comme Ricardo Bofill, avec ses projets pharaoniques pour les banlieues nouvelles (par exemple, les Espaces d’Abraxas à Noisy-le-Grand), réinterprètent les formes classiques à une échelle monumentale, créant des décors quasi théâtraux. Ces “palaces” populaires sont un mélange étonnant de grandiloquence et de préoccupation sociale, bien que controversés.

Les années 1980 : L’âge d’or des Grands Projets.

- La décennie voit l’émergence de constructions emblématiques qui définissent l’architecture postmoderne française.

- 1985 : L’Institut du Monde Arabe (IMA) par Jean Nouvel. Ce bâtiment est un chef-d’œuvre de contextualisme et de technologie. Ses moucharabiehs métalliques qui s’ouvrent et se ferment en fonction de la lumière sont une réinterprétation moderne d’un élément traditionnel arabe, alliant esthétisme et fonctionnalité. C’est un dialogue subtil entre deux cultures.

- 1986 : Le Parc de la Villette par Bernard Tschumi. Une rupture radicale avec les parcs traditionnels. Ses “folies” rouges, petits pavillons géométriques dispersés, sont des objets architecturaux autonomes qui créent une grille ludique sur le paysage, incarnant la déconstruction et l’expérimentation spatiale.

- 1987 : Le Musée d’Orsay, réhabilitation par Gae Aulenti. Bien que n’étant pas strictement postmoderniste, sa transformation d’une gare en musée respecte l’ancienne structure tout en y ajoutant des éléments contemporains, dans un esprit de dialogue avec l’histoire.

- 1989 : La Pyramide du Louvre par I.M. Pei. Une intervention audacieuse dans la cour carrée du Louvre, mélangeant une forme ultra-moderne avec la symétrie classique du palais. C’est un exemple frappant de contraste harmonieux, emblématique d’une époque qui n’avait pas peur d’interroger le passé.

- 1989 : L’Opéra Bastille par Carlos Ott. Un géant de verre et de béton, conçu pour être accessible et populaire, en opposition à l’opéra Garnier. Sa modernité fonctionnelle s’inscrit dans la lignée des projets visant à démocratiser la culture.

Les années 1990 : La consolidation et les influences diverses.

- 1995 : La Cité de la Musique par Christian de Portzamparc. Cet ensemble de bâtiments au Parc de la Villette illustre un postmodernisme plus raffiné, avec des formes organiques et des jeux de volumes complexes, intégrant la musique à l’architecture. C’est une symphonie de courbes et de lignes qui dialoguent avec son environnement.

- 1996 : La Bibliothèque Nationale de France (BnF) par Dominique Perrault. Quatre tours en forme de livres ouverts, un geste puissant et symbolique, bien que son esthétique soit plus minimaliste, elle porte l’empreinte de la mégalomanie des Grands Projets et d’une certaine théâtralisation.

Ces réalisations majeures témoignent de la richesse et de la diversité de l’architecture postmoderne française, chaque projet étant une exploration unique des thèmes du mouvement.

Astuces pour Déchiffrer le Postmodernisme : Variantes et Interprétations à la Française

Comprendre l’architecture postmoderne demande un certain regard, une aptitude à apprécier le second degré et les références cachées. C’est comme lire un roman où chaque chapitre est écrit dans un style différent, mais participe à une histoire globale.

Voici quelques “astuces” pour en saisir la quintessence, avec une touche très française :

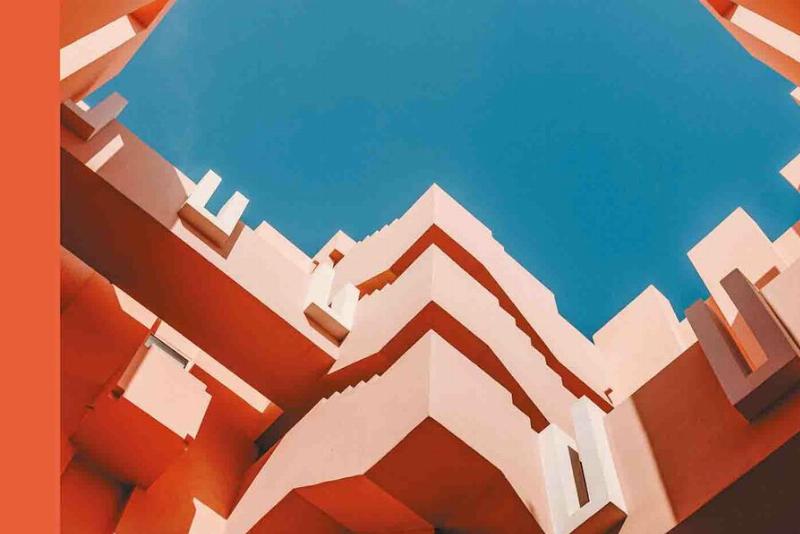

- Cherchez l’ironie et le clin d’œil : Les architectes postmodernes aimaient jouer avec les attentes. Un élément classique utilisé de manière démesurée ou dans un contexte inattendu est souvent un signe. Pensez aux colonnes surdimensionnées de certains bâtiments de Bofill ou aux motifs géométriques répétés à l’infini qui évoquent le kitsch et le grandiose à la fois.

- Identifiez les références historiques : Le postmodernisme est un grand conversationniste. Il cite, adapte, déforme des éléments de l’architecture grecque, romaine, baroque, voire Art déco. Un fronton triangulaire sur un immeuble de bureaux contemporain n’est pas une erreur, c’est une intention.

- Observez le “double codage” : Le bâtiment parle-t-il à la fois aux initiés et au passant ? Prend-il en compte l’histoire du lieu tout en étant radicalement neuf ? L’IMA de Jean Nouvel est un exemple parfait de cette dualité, où la tradition et la modernité coexistent harmonieusement.

- Appréciez la couleur et l’ornementation : Fini le blanc et le gris du modernisme ! L’architecture postmoderne réintroduit la couleur, les textures variées et les motifs. Regardez les détails, les parements, les jeux de lumière sur les façades.

- Pensez au contexte urbain : Comment le bâtiment interagit-il avec son environnement ? Le postmodernisme valorise le dialogue avec la ville existante, même si ce dialogue peut parfois être conflictuel ou provocateur.

« Le postmodernisme, en France, était une déclaration d’amour à notre propre histoire architecturale, mais avec un accent nouveau, parfois moqueur, souvent respectueux, toujours inventif », affirme Madame Sylvie Roussel, critique d’art et d’urbanisme. C’est une invitation à ne pas prendre l’architecture trop au sérieux, tout en reconnaissant sa capacité à raconter des histoires profondes. Pour le promeneur français, c’est une architecture qui demande une observation attentive et une pointe d’humour.

Quel est l’Impact Durable de l’Architecture Postmoderne ? Valeur Culturelle et Bienfaits Sociétaux

L’architecture postmoderne, souvent décriée pour son éclectisme et parfois perçue comme un manque de direction, a pourtant laissé une empreinte indélébile sur nos villes et notre culture. Sa “valeur culturelle” réside dans sa capacité à briser les dogmes et à ouvrir de nouvelles voies créatives.

Ses “bienfaits sociétaux” peuvent être observés à plusieurs niveaux :

- Démocratisation de l’architecture : En réintroduisant des éléments familiers et en jouant avec les formes, le postmodernisme a rendu l’architecture plus accessible et compréhensible pour le grand public, moins intimidante que les édifices modernistes abstraits. Il a encouragé le dialogue et la discussion autour de l’espace bâti.

- Enrichissement du paysage urbain : Loin de l’uniformité, il a apporté de la diversité, de la couleur et de l’individualité à nos villes. Chaque bâtiment postmoderne est une œuvre d’art singulière qui contribue à la richesse visuelle et narrative de l’environnement urbain.

- Stimulation de la créativité : En libérant les architectes des contraintes stylistiques strictes, le mouvement a encouragé l’expérimentation et l’innovation, ouvrant la voie à des approches plus contemporaines, y compris le déconstructivisme et l’architecture paramétrique.

- Redécouverte de l’histoire : Le postmodernisme nous a rappelé l’importance de l’histoire et du contexte dans la conception architecturale. Il nous a appris à regarder le passé non comme une prison, mais comme un répertoire infini de formes et d’idées à réinterpréter.

L’héritage de l’architecture postmoderne est visible dans la façon dont nous pensons et construisons aujourd’hui. Il a montré qu’il est possible de concilier modernité et tradition, de créer des bâtiments qui sont à la fois fonctionnels et poétiques, sérieux et ludiques. Il nous a poussés à nous interroger sur la signification des formes et des espaces, contribuant ainsi à une architecture plus humaine et plus expressive. On peut par exemple explorer l’influence de ces grands projets sur l’urbanisme parisien contemporain.

Comment Apprécier et Intégrer les Joyaux de l’Architecture Postmoderne ? Accords et Perspectives Françaises

Pour “déguster” pleinement l’architecture postmoderne, il faut l’aborder avec curiosité et un esprit ouvert. C’est une expérience qui va au-delà de la simple admiration esthétique ; c’est une invitation à la réflexion.

Voici quelques pistes pour l’apprécier, avec un regard français :

- Flânez et observez : Prenez le temps de vous promener autour des bâtiments postmodernes. Changez d’angle de vue, observez comment la lumière joue sur les matériaux, comment les détails se révèlent. À Paris, une balade autour des Grands Projets comme la Cité de la Musique, la Grande Arche de la Défense ou la Bibliothèque Nationale de France est une leçon d’architecture en plein air.

- Cherchez les contrastes : Les bâtiments postmodernes sont souvent placés dans des contextes urbains existants, parfois très historiques. Comment le nouvel édifice dialogue-t-il avec l’ancien ? Crée-t-il une tension, une harmonie, ou une rupture délibérée ? L’Opéra Bastille, par exemple, contraste fortement avec le quartier historique qu’il occupe.

- Documentez-vous : Avant ou après votre visite, renseignez-vous sur l’architecte, l’histoire du projet et les intentions de conception. Connaître le “pourquoi” derrière les formes et les ornements enrichira grandement votre compréhension.

- Voyez-le comme une œuvre d’art totale : Le postmodernisme, à l’image de l’Art total, ne se limite pas aux murs. Il intègre souvent l’aménagement paysager, le mobilier urbain, et même l’éclairage dans sa conception globale. Le Parc de la Villette en est une illustration parfaite, où l’architecture et le paysage forment un tout indissociable.

- Imaginez les “accords” : Comment un bâtiment postmoderne s’intègre-t-il dans une “dégustation” de l’architecture française ? Imaginez une journée où vous visitez la Cathédrale Notre-Dame, puis la Tour Eiffel (moderne), et enfin l’Institut du Monde Arabe (postmoderne). Chaque époque offre une “saveur” différente, mais toutes contribuent à la richesse du “menu” architectural français.

Pour l’amour de la France, apprécier l’architecture postmoderne c’est accepter que la beauté n’est pas toujours dans la perfection classique, mais aussi dans le fragment, l’ironie, et la surprise. C’est reconnaître que l’architecture est une forme d’expression en constante évolution, toujours prête à se réinventer pour mieux refléter son époque. N’hésitez pas à explorer l’œuvre de Ricardo Bofill en France, elle est fascinante.

Questions Fréquemment Posées sur l’Architecture Postmoderne

Qu’est-ce qui distingue l’architecture postmoderne de l’architecture moderne ?

L’architecture postmoderne se distingue par son rejet des dogmes modernistes de fonctionnalité pure et de minimalisme. Elle réintroduit l’ornement, la couleur, le symbolisme, l’éclectisme et les références historiques, souvent avec ironie, là où le moderne prônait la rigueur, l’abstraction et l’absence de décoration.

Quels sont les architectes français les plus emblématiques du postmodernisme ?

Parmi les architectes français les plus emblématiques de l’architecture postmoderne, on trouve Jean Nouvel (Institut du Monde Arabe), Christian de Portzamparc (Cité de la Musique), et des figures qui ont œuvré en France comme Ricardo Bofill (Espaces d’Abraxas) et Bernard Tschumi (Parc de la Villette).

Où peut-on voir des exemples marquants d’architecture postmoderne en France ?

Les exemples marquants d’architecture postmoderne en France sont particulièrement concentrés à Paris grâce aux “Grands Projets” : l’Institut du Monde Arabe, la Cité de la Musique, le Parc de la Villette et la Bibliothèque Nationale de France en sont des illustrations parfaites. On trouve aussi des exemples en province.

L’architecture postmoderne est-elle encore pertinente aujourd’hui ?

Oui, l’architecture postmoderne reste pertinente car elle a ouvert la voie à une plus grande liberté d’expression et à la prise en compte du contexte historique et culturel. Ses principes d’éclectisme et de dialogue avec le passé continuent d’influencer l’architecture contemporaine.

Quels sont les principaux défis ou critiques auxquels l’architecture postmoderne a été confrontée ?

L’architecture postmoderne a souvent été critiquée pour son manque de cohérence stylistique, son penchant pour le kitsch, et une complexité parfois perçue comme gratuite. Certains y ont vu une superficialité ou un simple jeu de références sans profondeur.

Comment l’architecture postmoderne a-t-elle influencé l’urbanisme français ?

L’architecture postmoderne a influencé l’urbanisme français en encourageant une approche plus contextuelle et moins tabula rasa, en valorisant la diversité des formes et en cherchant à intégrer de manière plus ludique et symbolique les nouveaux bâtiments dans le tissu urbain existant, notamment à travers les Grands Projets.

La monumentalité des Espaces d'Abraxas de Ricardo Bofill, un exemple audacieux d'architecture postmoderne en France

La monumentalité des Espaces d'Abraxas de Ricardo Bofill, un exemple audacieux d'architecture postmoderne en France

Conclusion

L’architecture postmoderne, loin d’être une simple parenthèse ou une excentricité passagère, représente un chapitre fondamental de l’histoire de la construction. En France, elle a réaffirmé notre attachement indéfectible à l’histoire et à la culture, tout en osant la rupture et la provocation. Elle nous a montré que l’architecture pouvait être à la fois sérieuse et joyeuse, respectueuse et iconoclaste. Pour l’amour de la France, nous continuerons à célébrer cette période où l’audace créative a redonné de la couleur et de la fantaisie à nos paysages urbains. Nous vous encourageons à lever les yeux, à observer ces bâtiments qui dialoguent avec le temps, et à partager vos propres impressions de l’architecture postmoderne.