Ah, l’Architecture Temple Grec ! Quelle merveilleuse expression de la perfection humaine et de la quête de l’idéal. Pour nous, en France, terre de l’art et de l’harmonie, comprendre et célébrer cette forme d’art ancestrale, c’est embrasser une part fondamentale de notre propre héritage culturel. Des colonnades majestueuses du Parthénon aux lignes pures des sanctuaires de Sicile, l’architecture des temples grecs n’est pas qu’une succession de pierres ; elle est une philosophie bâtie, un poème gravé dans le marbre, une ode à la raison et à la beauté qui continue d’inspirer, hier comme aujourd’hui. Chaque façade, chaque détail sculpté, résonne avec une éloquence intemporelle, nous invitant à un voyage à travers les âges, à la rencontre de l’ingéniosité d’un peuple qui a su transformer la matière en rêve. C’est cette flamme que nous, amoureux de la France et de sa culture, souhaitons raviver et partager avec vous.

Des Fondations Divines aux Sommets de l’Art : L’Origine et la Signification de l’Architecture Temple Grec

L’architecture des temples grecs n’est pas née d’un simple caprice esthétique. Non, mes amis, elle puise ses racines dans une quête spirituelle profonde, une volonté d’honorer les dieux et de matérialiser leur présence bienveillante sur terre. Chaque temple était un autel monumental, un lieu sacré où les citoyens se connectaient au divin, et dont la splendeur reflétait la grandeur de la divinité qu’il abritait.

Pourquoi l’architecture temple grec est-elle si fondamentale ?

L’architecture temple grec est fondamentale car elle incarne les idéaux de proportion, d’harmonie et d’équilibre chers à la Grèce antique, et qui ont profondément marqué la pensée occidentale. Ces édifices n’étaient pas de simples lieux de culte ; ils étaient des symboles de la polis, des expressions de l’identité civique et des prouesses techniques d’une civilisation à son apogée. Leur conception visait une perfection optique et mathématique, cherchant à créer une illusion de légèreté et de vitalité, même avec des matériaux massifs. C’est cette recherche d’une beauté universelle, d’une perfection presque divine, qui rend l’architecture des temples grecs si essentielle à notre compréhension de l’art et de la civilisation.

Comme le dit si bien le Professeur Élisabeth Moreau, historienne de l’art antique et férue de la période hellénistique : « L’architecture du temple grec, c’est l’âme de la Grèce incarnée dans la pierre. C’est une déclaration d’amour à la beauté et à l’ordre, une leçon d’humanisme qui nous parle encore aujourd’hui. » Et c’est précisément cette résonance humaniste qui, des siècles plus tard, trouvera un écho si puissant dans l’esprit des penseurs et des artistes français, façonnant notre propre vision du classicisme.

Le temple était avant tout la demeure de la statue du dieu ou de la déesse, une cella (ou naos) abritée au cœur de la structure. Mais au-delà de sa fonction religieuse première, il servait de point de ralliement, de trésor public, et d’emblème de la cité. Pensez au Parthénon, sur l’Acropole d’Athènes, dédié à Athéna Parthenos. Il n’était pas seulement un lieu de prière, mais le reflet de la puissance et de la sophistication athéniennes, un chef-d’œuvre commandité par Périclès pour célébrer la victoire contre les Perses et l’âge d’or de la démocratie. Cette capacité à allier le sacré, le civique et l’esthétique confère à l’architecture temple grec une dimension incomparable.

De la Carrière au Ciel : Matériaux et Maîtrise Artisanale dans l’Architecture Temple Grec

Pour ériger de telles merveilles, il fallait bien plus qu’une simple vision ; il fallait des matériaux de choix et un savoir-faire artisanal d’exception. Les Grecs, avec leur sens inné de la beauté et de la durabilité, n’ont pas fait de compromis.

Quels matériaux étaient privilégiés pour l’architecture temple grec ?

Pour l’architecture temple grec, le marbre était le matériau roi, notamment le marbre pentélique pour Athènes, réputé pour sa pureté et sa capacité à capter la lumière. Néanmoins, avant l’avènement généralisé du marbre, le calcaire était couramment utilisé, souvent recouvert d’un stuc pour imiter l’aspect plus noble du marbre. Le bois était également essentiel pour les charpentes de toiture et certains éléments décoratifs intérieurs. La maîtrise de la taille de la pierre et son assemblage sans mortier, par des techniques d’emboîtement d’une précision incroyable, témoignait d’une ingénierie remarquable et d’un profond respect pour la matière.

C’est un peu comme nos tailleurs de pierre compagnons, chez nous en France, qui de génération en génération, ont su sculpter la pierre avec une dévotion presque religieuse pour nos cathédrales. Les Grecs possédaient cette même passion pour le travail bien fait, cette recherche de l’excellence dans chaque bloc de pierre. Chaque carrière était choisie avec soin, chaque bloc extrait avec une considération minutieuse, puis transporté et façonné avec une précision stupéfiante. Les outils étaient simples – marteaux, ciseaux, leviers – mais l’habileté et la compréhension des matériaux étaient inégalées. Imaginez la patience et la force nécessaires pour sculpter les cannelures parfaites d’une colonne ou les frises détaillées qui ornaient le haut des temples. C’est un travail qui force l’admiration et qui parle d’une époque où le temps n’était pas compté quand il s’agissait de beauté éternelle.

Une vue majestueuse des colonnes doriques d'un temple grec en marbre, soulignant la grandeur et la précision de l'architecture antique

Une vue majestueuse des colonnes doriques d'un temple grec en marbre, soulignant la grandeur et la précision de l'architecture antique

Le Dessin Parfait : Principes de Conception et Étapes Clés de l’Architecture Temple Grec

La construction d’un temple grec n’était pas le fruit du hasard, mais d’une planification méticuleuse et d’une application rigoureuse de principes architecturaux éprouvés. C’était une véritable science, doublée d’un art.

Comment concevait-on un temple grec ?

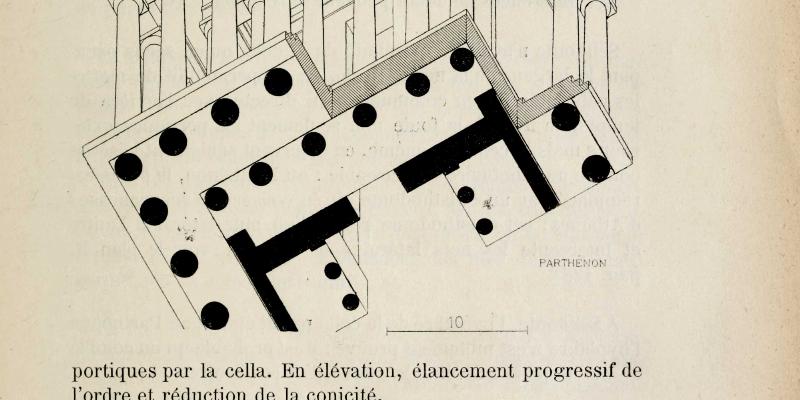

La conception d’un temple grec débutait par la sélection minutieuse du site, souvent un point élevé ou sacré, suivie d’une planification rigoureuse utilisant des ratios mathématiques précis pour déterminer les proportions. Les architectes grecs intégraient des corrections optiques subtiles, comme l’entasis (léger renflement des colonnes) ou l’inclinaison des stylobates, pour compenser les illusions d’optique et assurer une perception de perfection visuelle. La symétrie, l’équilibre et l’harmonie étaient les maîtres mots, visant une esthétique divine.

Voici les grandes étapes et principes qui guidaient nos bâtisseurs antiques :

- Choix du Site Sacré : L’emplacement n’était jamais anodin. Il était souvent lié à un événement mythologique, une source sacrée, ou simplement un lieu dominant offrant une vue imprenable, symbolisant la connexion entre ciel et terre.

- Définition du Plan au Sol (Stylobate) : La première étape concrète était de tracer le plan du temple au sol, avec une précision géométrique. Le stylobate, la plateforme supérieure de la base, devait être parfaitement horizontal, une prouesse technique à l’époque.

- Choix de l’Ordre Architectural : Selon la divinité, la région, ou l’époque, l’ordre (Dorique, Ionique, ou Corinthien) était choisi, déterminant les proportions générales, le style des colonnes et l’ornementation.

- Calcul des Proportions Idéales : Les Grecs utilisaient des ratios numériques précis (souvent basés sur le “nombre d’or”) pour toutes les dimensions, du diamètre des colonnes à la hauteur du fronton. C’est ce qui confère à ces édifices leur équilibre et leur harmonie visuelle.

- Application des Corrections Optiques : Pour contrer les illusions d’optique – par exemple, une longue ligne droite qui apparaîtrait concaved – les architectes introduisaient des courbes et des inclinaisons subtiles :

- L’entasis : Un léger renflement des colonnes vers leur milieu, les empêchant de paraître concaves.

- L’inclinaison des colonnes : Une légère inclinaison vers l’intérieur pour éviter qu’elles ne semblent s’écarter.

- La courbure du stylobate : Une légère convexité pour que la base ne paraisse pas s’affaisser au centre.

- Taille et Assemblage des Blocs : Chaque bloc de pierre était taillé avec une précision incroyable, puis transporté et assemblé sans mortier, grâce à des systèmes de goujons métalliques et d’entailles. Les joints étaient si parfaits qu’une feuille de papier pouvait à peine s’y glisser.

- Sculpture et Polychromie : Une fois la structure érigée, les frises, métopes et frontons étaient sculptés avec des scènes mythologiques ou historiques. Le tout était ensuite souvent peint de couleurs vives, ce qui, bien que surprenant pour nos yeux habitués au marbre blanc, ajoutait une dimension éclatante aux temples.

« La précision des calculs et la subtilité des corrections optiques dans l’architecture temple grec révèlent une compréhension du regard humain qui force l’admiration. C’est un dialogue permanent entre la géométrie et la perception », nous confie l’Architecte Jean-Luc Fournier, grand connaisseur des techniques antiques. Cette approche rigoureuse et esthétique est une source d’inspiration intarissable pour tous les architectes, y compris ceux qui, en France, ont cherché à retrouver la pureté des formes classiques.

L’Élégance des Ordres : Astuces pour Apprécier les Styles de l’Architecture Temple Grec

Si vous avez déjà admiré les vestiges d’un temple grec, vous avez peut-être remarqué des différences dans les colonnes, les chapiteaux ou les ornements. Ces distinctions définissent les trois grands ordres architecturaux, véritables signatures stylistiques.

Quels sont les principaux styles de l’architecture temple grec ?

Les principaux styles de l’architecture temple grec sont les ordres dorique, ionique et corinthien, chacun se distinguant par les proportions, la forme du chapiteau et le traitement de l’entablement. L’ordre dorique est le plus ancien et le plus robuste, l’ionique se caractérise par ses volutes élégantes, et le corinthien, le plus récent, par ses chapiteaux ornés de feuilles d’acanthe. Comprendre ces différences est essentiel pour apprécier la subtilité de l’esthétique grecque et son évolution.

Voici comment les distinguer, avec un petit clin d’œil à l’élégance à la française :

L’Ordre Dorique : La Force Tranquille

- C’est le plus ancien, le plus simple, et le plus massif, un peu comme un bon vin de Bordeaux robuste et franc.

- Chapiteau : Très sobre, en forme de coussin (échine) surmonté d’une dalle carrée (abaque). Pas de fioritures, il va droit au but.

- Colonnes : Plus larges à la base, cannelées, sans base distincte reposant directement sur le stylobate. Elles dégagent une impression de solidité inébranlable.

- Entablement : Caractérisé par une frise alternant triglyphes (trois bandes verticales) et métopes (panneaux sculptés).

- Exemple emblématique : Le Parthénon à Athènes ou les temples de Paestum en Italie.

L’Ordre Ionique : L’Élégance Sophistiquée

- Apparu plus tard, il est plus léger, plus élancé, évoquant la finesse d’un vin de Bourgogne délicat.

- Chapiteau : La signature de l’ionique, avec ses célèbres volutes, ces “boucles” ou “cornes de bélier” élégantes.

- Colonnes : Plus fines et élancées que les doriques, avec une base moulurée et cannelures plus profondes.

- Entablement : Souvent une frise continue, ornée de sculptures narratives.

- Exemple emblématique : Le temple d’Athéna Nikè sur l’Acropole ou l’Érechthéion.

L’Ordre Corinthien : Le Luxe Florissant

- Le plus récent et le plus orné, souvent considéré comme le plus raffiné, comme un grand cru classé de Champagne, pétillant et sophistiqué.

- Chapiteau : Le plus élaboré, décoré de feuilles d’acanthe et de petites volutes, offrant une profusion de détails végétaux.

- Colonnes : Généralement les plus élancées, avec une base et des cannelures similaires à l’ionique.

- Entablement : Souvent très richement décoré.

- Exemple emblématique : Le temple de Zeus Olympien à Athènes, bien qu’il ait été davantage popularisé par les Romains et dans les architectures néoclassiques.

Illustration des trois ordres classiques de l'architecture temple grec : dorique, ionique, corinthien

Illustration des trois ordres classiques de l'architecture temple grec : dorique, ionique, corinthien

Comprendre ces ordres, c’est comme apprendre le vocabulaire d’une langue ancienne ; cela permet de lire et d’apprécier la “conversation” que les architectes grecs ont menée avec leurs matériaux et leurs divinités. Et cette conversation, chers lecteurs, a traversé les millénaires pour venir murmurer à l’oreille de nos architectes français, des bâtisseurs du Second Empire aux grands créateurs du néoclassicisme.

La Nourriture de l’Âme : Les Bienfaits Esthétiques et Philosophiques de l’Architecture Temple Grec

Peut-on parler de “nourriture” pour des pierres ? Absolument ! L’art, la beauté, l’harmonie sont des aliments essentiels pour l’esprit. L’architecture des temples grecs, par sa perfection et sa puissance évocatrice, offre un festin à l’âme, un véritable élixir de sagesse et de contemplation.

En quoi l’architecture temple grec nourrit-elle l’esprit ?

L’architecture temple grec nourrit l’esprit par son esthétique intemporelle, ses proportions harmonieuses et sa quête de perfection, qui invitent à la contemplation et élèvent l’âme. Elle incarne des idéaux philosophiques de raison, d’équilibre et de mesure, des valeurs qui résonnent profondément avec l’humanisme français. Sa majesté sereine inspire le respect, stimule l’imagination et offre un refuge visuel qui apaise et élève l’observateur. C’est une architecture qui parle directement à notre sens de la beauté et de l’ordre universel.

Dans notre belle France, où la recherche de la beauté est une seconde nature, nous comprenons parfaitement ce que signifie être nourri par l’art. Un grand chef français ne nourrit pas seulement le corps ; il éveille les sens, crée une expérience. De même, un temple grec, par ses lignes pures, sa symétrie parfaite et son intégration au paysage, offre une expérience esthétique qui transcende le simple visuel. Il invite à la méditation sur la grandeur de l’esprit humain, sur la relation entre l’homme et le cosmos. Cette harmonie architecturale est le reflet d’une harmonie intérieure, d’une philosophie de vie.

« L’architecture grecque est une leçon de philosophie sans mots. Elle nous apprend que la beauté est intrinsèquement liée à l’ordre, à la mesure, et que cette quête de perfection est une voie vers la sagesse. C’est une nourriture pour l’esprit, indispensable à notre équilibre intérieur », observe la Dr. Camille Dubois, philosophe de l’esthétique et fervente admiratrice de l’art classique. C’est ce que les Grecs appelaient le kalokagathia, l’union du beau et du bien, une aspiration que nous partageons tant dans notre culture. L’observation d’un temple grec provoque une émotion profonde, une reconnaissance d’une vérité universelle de la beauté.

Quand Athènes Rencontre Paris : L’Influence et l’Appréciation de l’Architecture Temple Grec en France

L’héritage de l’architecture temple grec ne s’est pas éteint avec la fin de l’Antiquité ; il a traversé les siècles, inspirant d’innombrables artistes et architectes, et nulle part plus qu’en France, où le classicisme est une tradition vivace.

Comment l’architecture temple grec a-t-elle influencé la France ?

L’architecture temple grec a profondément influencé la France, notamment à travers le mouvement néoclassique des XVIIIe et XIXe siècles, qui a réintroduit la pureté des formes et les ordres classiques grecs. Des monuments emblématiques comme l’église de la Madeleine à Paris, la Bourse ou le Petit Trianon à Versailles témoignent de cette fascination pour l’élégance, la sobriété et la majesté de l’architecture antique. Cette influence se retrouve dans la rigueur des proportions, la symétrie et l’emploi des colonnades, perpétuant l’esprit grec sur le sol français.

Comment “goûter” cette influence aujourd’hui ? C’est simple : en ouvrant les yeux et en flânant dans nos villes ! Chaque façade de bâtiment haussmannien arborant des colonnes cannelées, chaque palais inspiré des modèles antiques, est un clin d’œil à ce patrimoine lointain. Pensez à l’Arc de Triomphe, ou aux nombreux temples maçonniques qui reprennent des éléments doriques ou ioniques. Le Louvre lui-même, dans certaines de ses ailes, respire cet air de grandeur classique. C’est comme déguster un plat français réinterprété avec une touche exotique : les saveurs originales sont là, mais sublimées par une nouvelle approche.

Il est fascinant de voir comment nos architectes, tels Soufflot pour le Panthéon ou Vignon pour la Madeleine, se sont imprégnés de ces modèles, non pas pour les copier servilement, mais pour les réinventer avec le génie français, en leur insufflant une âme nouvelle, une lumière propre à notre pays. La France, par son attachement à la raison, à l’équilibre et à l’élégance, s’est posée comme une héritière naturelle de cette tradition grecque. C’est “Pour l’amour de la France” que nous avons embrassé cette beauté antique et que nous continuons de la faire vivre à travers nos monuments et notre culture.

Questions Fréquemment Posées (FAQ) sur l’Architecture Temple Grec

Vous avez des questions sur ces merveilles de pierre ? C’est tout naturel ! Voici quelques éclaircissements pour aiguiser votre curiosité.

Q1: Qu’est-ce qui caractérise l’architecture temple grec ?

L’architecture du temple grec se caractérise par sa structure post-et-linteau, l’utilisation d’ordres architecturaux (dorique, ionique, corinthien), une recherche obsessionnelle de proportions parfaites, de symétrie, et l’intégration de corrections optiques pour créer une illusion de perfection visuelle. C’est un art au service de la divinité et de la communauté civique.

Q2: Quels sont les trois ordres architecturaux grecs ?

Les trois ordres architecturaux grecs sont le Dorique, le plus ancien et le plus sobre, reconnaissable à son chapiteau simple ; l’Ionique, caractérisé par ses élégantes volutes ; et le Corinthien, le plus orné, identifiable à son chapiteau richement décoré de feuilles d’acanthe.

Q3: Quel est le temple grec le plus célèbre ?

Le temple grec le plus célèbre est sans conteste le Parthénon, situé sur l’Acropole d’Athènes. Dédié à la déesse Athéna, il est considéré comme l’apogée de l’ordre dorique et un symbole universel de la Grèce antique et de l’idéal classique.

Q4: Comment les Grecs parvenaient-ils à une telle perfection ?

Les Grecs atteignaient une telle perfection grâce à une combinaison de planification méticuleuse, de calculs mathématiques précis, d’une maîtrise exceptionnelle de la taille de la pierre et de l’ingénierie, ainsi que par l’application ingénieuse de corrections optiques pour sublimer l’apparence de leurs édifices.

Q5: L’architecture temple grec a-t-elle des usages aujourd’hui ?

L’architecture des temples grecs n’a pas d’usage cultuel direct aujourd’hui, mais elle est étudiée comme un modèle intemporel de beauté et d’ingénierie. Son influence perdure dans l’architecture néoclassique et moderne, inspirant la conception de nombreux bâtiments publics, musées et institutions à travers le monde.

Q6: Quelle est l’importance de l’Acropole d’Athènes ?

L’Acropole d’Athènes est d’une importance capitale car elle représente le cœur spirituel et civique de la Grèce antique. Elle abrite les plus illustres exemples de l’architecture temple grec, comme le Parthénon, l’Érechthéion et les Propylées, témoignages de l’âge d’or athénien.

Q7: La France a-t-elle conservé des temples grecs ?

Non, la France métropolitaine n’a pas conservé de temples grecs antiques sur son sol. Cependant, son empire colonial a laissé des vestiges, notamment en Sicile (alors Grande-Grèce). L’influence de l’architecture temple grec est surtout visible en France à travers le courant néoclassique et les nombreux bâtiments qui s’en sont inspirés.

Conclusion : L’Éternelle Lumière de l’Architecture Temple Grec

Ainsi, nous avons voyagé ensemble au cœur de l’architecture temple grec, de ses origines divines à son influence impérissable sur notre propre culture française. Nous avons exploré la robustesse du Dorique, l’élégance de l’Ionique et la richesse du Corinthien, ces trois ordres qui sont les piliers de notre civilisation esthétique. Nous avons vu comment cette quête de la perfection, cette symétrie et cette harmonie, ne nourrissent pas seulement les yeux, mais aussi l’âme, offrant une leçon de beauté et de sagesse universelle.

Pour l’amour de la France, nous ne cessons d’admirer et de perpétuer cet héritage. Car c’est en comprenant les fondations de l’art, les sources de la beauté, que nous enrichissons notre présent et façonnons notre avenir. Que cette exploration vous inspire à regarder les monuments autour de vous avec un œil nouveau, à percevoir les échos lointains de l’Acropole dans nos propres architectures. L’architecture temple grec est plus qu’un souvenir lointain ; elle est une source vive d’inspiration, un dialogue permanent entre les époques, une flamme éternelle que nous avons le privilège de continuer à faire briller.