Plongez au cœur d’une énigme millénaire, là où les parois rocheuses se muent en toiles éternelles, témoignant de l’ingéniosité et de la sensibilité de nos ancêtres. L’Art Pariétal, cette expression graphique inscrite sur les murs et plafonds des grottes et abris sous roche, constitue l’un des chapitres les plus émouvants et les plus profonds de l’histoire de l’humanité. En France, berceau de sites emblématiques tels que Lascaux ou Chauvet, il transcende la simple trace archéologique pour s’ériger en véritable manifeste esthétique, posant les fondations de ce qui allait devenir l’esprit artistique français. Plus qu’une curiosité préhistorique, il est un miroir tendu vers nos propres origines culturelles, une source inépuisable de contemplation et de questionnements sur le sens profond de la création.

Genèse et Émergence de l’Art Pariétal : Une Révélation Philosophique

Quand et comment l’art pariétal est-il apparu, et quelles réflexions philosophiques inspire-t-il ?

L’émergence de l’art pariétal, principalement datée du Paléolithique supérieur, il y a environ 40 000 à 10 000 ans, marque un tournant fondamental dans l’évolution cognitive et culturelle de l’Homo sapiens. Il ne s’agit pas d’un phénomène isolé, mais d’une explosion créative qui s’épanouit dans les profondeurs des grottes, bien au-delà des besoins de survie immédiate. Cette manifestation artistique primitive révèle une conscience symbolique développée, une capacité à abstraire le réel et à le transposer sur un support inattendu. La France, avec des sites comme la grotte Chauvet-Pont-d’Arc, offre des exemples d’une ancienneté et d’une sophistication stupéfiantes, défiant souvent nos conceptions préétablies sur les capacités intellectuelles de ces hommes préhistoriques. L’acte de créer, dans ces environnements souvent hostiles et sombres, suggère une quête de sens, une tentative de maîtriser le monde par l’image, ou de communiquer avec l’invisible. Pour une exploration plus large de ces formes d’expression, on se tournera vers les arts visuels préhistoire, qui englobent l’ensemble de ces manifestations créatives antérieures à l’histoire écrite.

Cette efflorescence artistique s’inscrit dans un contexte où l’homme interagit étroitement avec son environnement naturel, les animaux étant à la fois source de nourriture et force vitale, parfois redoutable. Les parois rocheuses deviennent alors des autels, des théâtres où se joue la relation complexe entre l’homme, la bête et le cosmos. C’est une démarche quasi métaphysique, où l’image n’est pas seulement représentation, mais peut-être invocation, rituel, mémoire collective. Comme le souligne le Professeur Jean-Luc Dubois, archéologue de renommée mondiale spécialisé dans les cultures paléolithiques : « L’art pariétal n’est pas un simple divertissement ; il est la première tentative de l’humanité de se définir face au monde, de transcender sa condition matérielle par le langage universel de l’image. Chaque trait est une question posée, une réponse murmurée au silence des cavernes. » Cette profondeur philosophique confère à ces œuvres une résonance intemporelle, bien au-delà de leur époque.

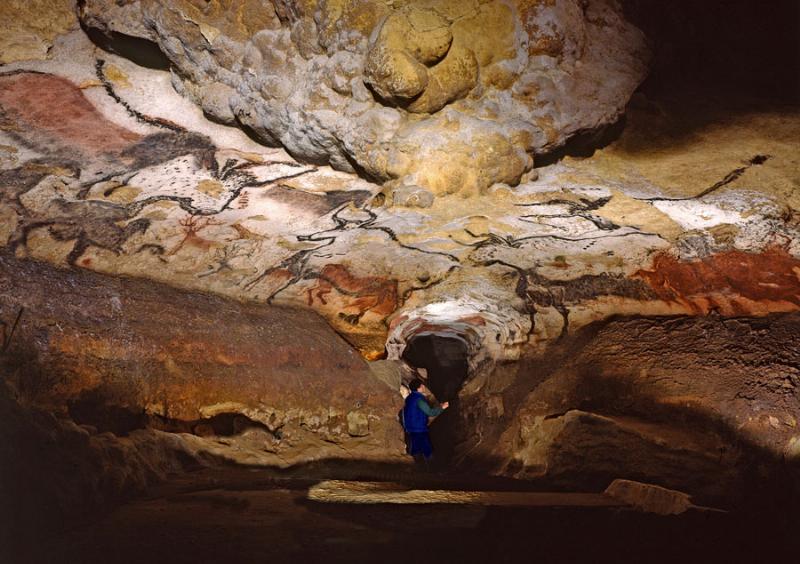

Peintures de chevaux dans la grotte de Lascaux, art pariétal

Peintures de chevaux dans la grotte de Lascaux, art pariétal

Quand les Murs Parlent : Motifs et Symbolismes de l’Art Pariétal

Quels sont les thèmes récurrents de l’art pariétal et leur signification symbolique ?

L’étude des motifs et des symboles dans l’art pariétal révèle une richesse thématique étonnante, dominée par les représentations animales. Bovinés (aurochs, bisons), équidés (chevaux), cervidés (cerfs, mégacéros) et félins (lions des cavernes) sont omniprésents, souvent dépeints avec un naturalisme saisissant. Moins fréquents mais tout aussi intrigants sont les motifs anthropomorphes, parfois stylisés ou hybrides, ainsi que les signes abstraits (points, tracés, claviformes, tectiformes) dont la signification nous échappe encore en grande partie. Le symbolisme de ces représentations est sujet à de multiples interprétations : s’agit-il de scènes de chasse magiques destinées à propitier la capture du gibier, de totems symbolisant des clans, de récits mythologiques, ou d’expressions chamaniques visant à se connecter au monde des esprits ?

Les figures animales ne sont pas de simples reproductions ; elles sont souvent animées d’un dynamisme extraordinaire, suggérant le mouvement, la force et la vitalité. La superposition de certaines figures, l’utilisation des reliefs naturels de la grotte pour donner du volume, ou encore la composition complexe de certaines scènes, témoignent d’une intention artistique délibérée. Les mains positives et négatives, souvent appelées « mains en négatif », semblent être des signatures ou des rituels de passage, ancrant la présence humaine dans la roche. Ces motifs, chargés de sens pour leurs créateurs, nous invitent à une réflexion sur les origines de la pensée symbolique et de la communication non-verbale. Ils sont les prémices des arts plastiques préhistoire, où les formes et les couleurs sont utilisées pour communiquer des idées et des émotions.

- Motifs dominants :

- Animaux réalistes : Bisons, chevaux, aurochs, mammouths, rhinocéros, félins. Ils représentent la faune de l’époque glaciaire, avec une attention particulière aux détails anatomiques.

- Figures anthropomorphes : Rares, souvent stylisées, parfois dotées d’éléments animaux, suggérant des figures de chamans ou d’esprits.

- Signes abstraits : Points, lignes, rectangles, tectiformes, claviformes. Leur fonction est encore largement débattue, pouvant être des marqueurs territoriaux, des symboles sexuels, des représentations cosmiques ou des systèmes mnémotechniques.

- Mains : Positives (empreintes colorées) ou négatives (pochoirs), elles attestent de la présence directe de l’homme sur la paroi.

Les Mains des Ancêtres : Techniques et Esthétiques de l’Art Pariétal Paléolithique

Comment les artistes du Paléolithique parvenaient-ils à réaliser l’art pariétal avec une telle maîtrise ?

Les techniques employées par les artistes paléolithiques sont d’une ingéniosité remarquable, témoignant d’une profonde connaissance des matériaux et d’une grande habileté manuelle. Pour les peintures, ils utilisaient des pigments naturels : ocres (du jaune au rouge profond) pour le fer, dioxyde de manganèse (noir) pour le charbon de bois. Ces pigments étaient broyés, mélangés à des liants (eau, graisses animales, sang, jus de plantes) et appliqués au doigt, avec des pinceaux rudimentaires (fibres végétales, poils d’animaux), ou par soufflage pour les mains en négatif (le pigment était projeté par la bouche sur la main posée sur la paroi).

Quant aux gravures, elles étaient réalisées à l’aide d’outils en silex ou en os, permettant de tracer des lignes fines ou profondes dans la roche. Le relief naturel des parois était souvent intégré à l’œuvre, transformant une simple fissure en dos de bison ou un renflement en ventre de cheval. L’éclairage jouait également un rôle crucial ; des lampes à graisse, à mèche de mousse, permettaient aux artistes de travailler dans les profondeurs obscures des grottes, créant un jeu d’ombres et de lumières qui animait les figures et donnait vie aux scènes. L’esthétique de cet art réside dans son naturalisme puissant, sa capacité à capter l’essence du mouvement et la force vitale des êtres représentés.

De Lascaux à l’Académie : L’Écho Perpétuel de l’Art Pariétal

Quel a été l’impact de la découverte de l’art pariétal sur le monde de l’art et la critique ?

La découverte de l’art pariétal, notamment celle de Lascaux en 1940, a provoqué une véritable révolution intellectuelle et artistique. Elle a bousculé les conceptions établies sur les origines de l’art, révélant une sophistication esthétique et une profondeur symbolique chez des hommes que l’on imaginait à peine capables de pensée complexe. Cette prise de conscience a influencé de nombreux artistes modernes et contemporains, fascinés par la puissance brute, la liberté formelle et la connexion primordiale avec la nature. Des figures comme Picasso se sont déclarées profondément émues par Lascaux, y voyant une pureté et une force d’expression inégalées.

La critique d’art et l’histoire de l’art ont dû réviser leurs chronologies et leurs catégories, intégrant ces œuvres préhistoriques comme des fondements essentiels de la culture visuelle humaine. L’art pariétal est désormais étudié non seulement par les archéologues, mais aussi par les historiens de l’art, les philosophes et les anthropologues, chacun cherchant à percer les mystères de ces messages gravés dans la roche. Il a également suscité un vif débat sur la définition même de l’art, questionnant la notion de progrès artistique et soulignant la continuité des préoccupations humaines à travers les âges.

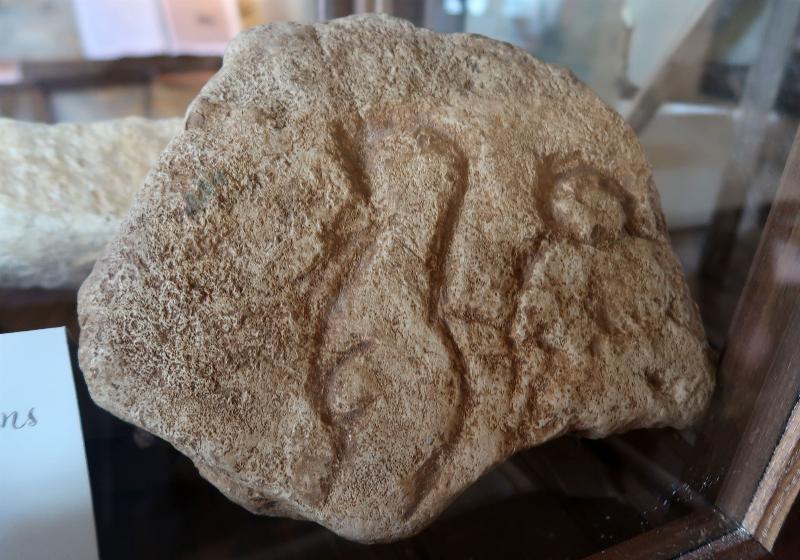

Gravures rupestres d'animaux de la grotte Chauvet, art préhistorique

Gravures rupestres d'animaux de la grotte Chauvet, art préhistorique

L’Art Pariétal Face au Temps : Dialogues avec les Mouvements Postérieurs

Comment l’art pariétal peut-il être comparé aux grands mouvements artistiques français ou mondiaux ?

L’art pariétal, par sa nature originelle et sa puissance expressive, établit un dialogue fascinant avec les mouvements artistiques ultérieurs, même les plus modernes. Son naturalisme saisissant, sa capacité à capturer l’essence d’un mouvement ou d’une forme, peut être rapproché de la vitalité de l’impressionnisme ou de l’expressivité du fauvisme. La stylisation de certaines figures, les signes abstraits, préfigurent l’abstraction lyrique ou géométrique du XXe siècle. L’utilisation des couleurs pures, la recherche de la ligne juste, rappellent les préoccupations des peintres classiques français, soucieux de la vérité et de la beauté de la forme.

Plus profondément, l’art pariétal pose les jalons d’une réflexion sur la fonction de l’art : est-ce une imitation du réel (mimesis), une expression intérieure, un support rituel ou un moyen de communication ? Ces interrogations traverseront l’histoire de l’art, de l’Antiquité grecque aux avant-gardes contemporaines. Il offre une perspective unique sur la pérennité des défis esthétiques et existentiels de l’humanité.

- Comparaisons notables :

- Naturalisme et mouvement : Évoque la dynamique des compositions baroques ou l’instantanéité de l’impressionnisme.

- Simplification et abstraction : Fait écho aux recherches formelles du cubisme ou aux expressions plus libres de l’art abstrait.

- Puissance symbolique : Se retrouve dans le surréalisme ou l’art symboliste, où l’image est porteuse de significations cachées.

- Connexion au sacré/spirituel : Partage des points communs avec l’art médiéval religieux ou les installations contemporaines à dimension spirituelle.

L’Héritage Vivant : Comment l’Art Pariétal Façonne Notre Regard Contemporain

Quel impact a l’art pariétal sur la culture contemporaine et notre perception du monde ?

L’art pariétal continue d’exercer une influence subtile mais profonde sur notre culture contemporaine. Au-delà des musées et des répliques fidèles qui le rendent accessible au public, il nourrit l’imaginaire collectif, inspirant artistes, écrivains, cinéastes et designers. Il nous rappelle la puissance de l’image, sa capacité à raconter des histoires sans mots et à traverser les millénaires. Il questionne notre propre rapport à la nature, aux animaux, et aux rituels, dans une société de plus en plus déconnectée de ses racines primordiales.

Dans le design, l’architecture ou même la mode, on retrouve parfois l’écho des formes épurées, des motifs géométriques ou des teintes naturelles si caractéristiques de cet art ancestral. Plus qu’une source d’inspiration stylistique, il nous pousse à méditer sur l’universalité de l’expression artistique et la pérennité de l’impulsion créatrice humaine. Il nous invite à regarder le monde avec une nouvelle perspective, en reconnaissant l’héritage d’une intelligence et d’une sensibilité millénaires qui continuent de vibrer en nous.

Comme le souligne la Dr. Hélène Moreau, historienne de l’art et spécialiste des arts premiers : « L’art pariétal est la conscience de l’humanité en ses premiers balbutiements, un rappel incessant que l’art n’est pas un luxe, mais une nécessité vitale, une force motrice qui nous a permis de donner sens à notre existence. » En contemplant ces œuvres, nous ne faisons pas que regarder le passé ; nous nous reconnectons à une part essentielle de notre humanité. Il est même possible de voir des résonances de ces représentations animales primitives dans les objets du quotidien, tels qu’une statue chien deco, qui, bien que purement ornementale, perpétue cette fascination humaine pour la figure animale, transposée dans un contexte moderne de décoration intérieure.

FAQ sur l’Art Pariétal

Quelles sont les grottes d’art pariétal les plus célèbres en France ?

Les grottes les plus célèbres en France incluent Lascaux (Dordogne), Chauvet-Pont-d’Arc (Ardèche), Niaux (Ariège), Cosquer (Bouches-du-Rhône) et Rouffignac (Dordogne), offrant des exemples remarquables d’art pariétal paléolithique.Pourquoi l’art pariétal est-il si bien conservé ?

L’art pariétal est souvent exceptionnellement conservé grâce aux conditions stables (humidité, température) des grottes, qui ont protégé les pigments et les gravures de l’érosion et des intempéries pendant des millénaires.Quel est le rôle des animaux dans l’art pariétal ?

Les animaux sont les motifs dominants de l’art pariétal, représentant la faune de l’époque glaciaire. Leur rôle est complexe, allant de la propitiation pour la chasse à des symboles totémiques ou des récits mythologiques.L’art pariétal a-t-il une fonction religieuse ou rituelle ?

Bien que cela reste une hypothèse, de nombreux chercheurs pensent que l’art pariétal avait des fonctions rituelles ou religieuses, liées à des pratiques chamaniques, à la magie de la chasse, ou à des rites de passage.Y a-t-il de l’art pariétal en dehors de l’Europe ?

Oui, l’art pariétal n’est pas exclusif à l’Europe. On trouve des manifestations d’art rupestre (un terme plus large incluant l’art de plein air) sur tous les continents, avec des sites remarquables en Afrique, en Australie et en Amérique.Comment l’art pariétal a-t-il été découvert ?

La plupart des découvertes d’art pariétal ont été faites fortuitement par des promeneurs, des spéléologues, ou même des enfants, comme ce fut le cas pour la grotte de Lascaux.Quelle est la différence entre art pariétal et art rupestre ?

L’art pariétal désigne spécifiquement les œuvres réalisées sur les parois des grottes et abris sous roche, généralement en milieu souterrain, tandis que l’art rupestre est un terme plus large englobant toutes les manifestations artistiques sur roche, y compris celles en plein air.

Conclusion

L’art pariétal n’est pas un simple jalon historique ; il est une énigme persistante, une source intarissable d’émerveillement et de réflexion. Ces œuvres gravées et peintes dans les profondeurs de la terre sont les premiers chapitres de l’histoire de l’art, les prémices d’une quête humaine de beauté, de sens et de connexion. En France, notamment, il incarne une part fondamentale de notre patrimoine, nous rappelant l’ingéniosité, la spiritualité et la puissance expressive de nos lointains ancêtres. Contempler l’art pariétal, c’est dialoguer avec les origines mêmes de notre sensibilité esthétique, c’est s’ouvrir à une compréhension plus profonde de ce qui nous lie à cette longue chaîne de créateurs qui, des ténèbres des cavernes à la lumière des musées, n’ont cessé de façonner le monde par l’image. Il est le souffle primordial d’un génie qui, malgré les millénaires, continue de nous inspirer, de nous interroger sur l’essence même de l’art et de la condition humaine.