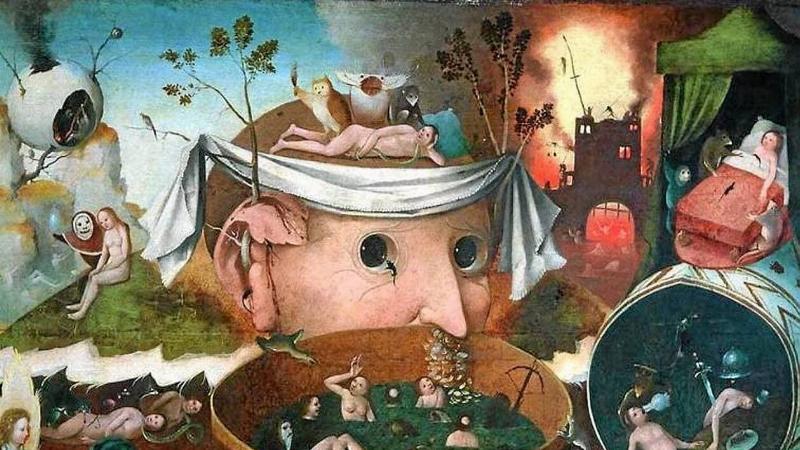

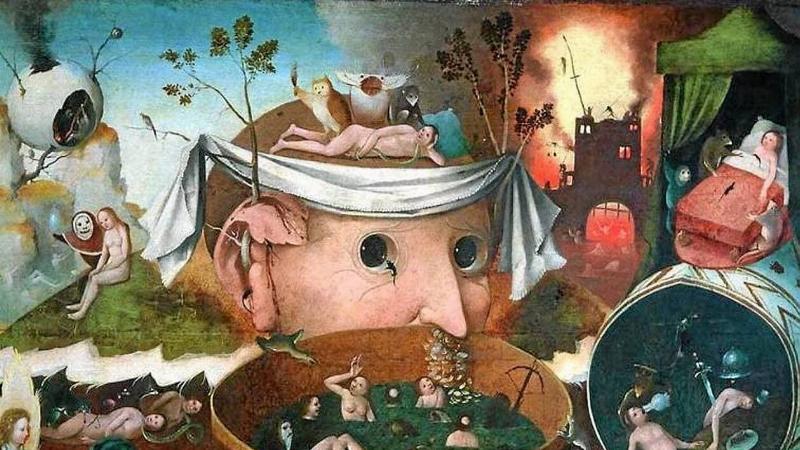

Dans l’écrin somptueux de l’histoire de l’art, rares sont les figures dont l’œuvre continue de susciter un tel mélange de fascination, de perplexité et d’admiration que celle de Hiéronymus van Aken, plus universellement connu sous le nom de Bosch Peintre. Au-delà des écoles et des époques, cet artiste flamand du XVe siècle a sculpté dans la matière picturale des mondes d’une extravagance et d’une profondeur inégalées, invitant le spectateur à un voyage onirique et terrifiant au cœur des angoisses et des espoirs de l’humanité. Sa singularité, son audace visionnaire et la richesse symbolique de ses compositions le placent au carrefour des traditions médiévales et des prémices d’une modernité perturbante, faisant de chaque tableau une énigme perpétuelle, un miroir tendu à l’âme collective et individuelle. Pour tout amateur d’art désireux d’explorer les confins de l’imagination humaine et l’influence des maîtres anciens sur la pensée esthétique française, l’étude de Bosch est une étape initiatique incontournable.

L’héritage de Bosch, quoique parfois hermétique, a traversé les siècles, imprégnant l’imaginaire collectif et influençant de manière subtile, mais profonde, diverses expressions artistiques et littéraires bien au-delà de sa Flandre natale. Ses tableaux ne sont pas de simples représentations ; ce sont des traités visuels, des songes éveillés qui interrogent la moralité, la foi et la folie. Ils sont le reflet d’une époque charnière, celle où les certitudes médiévales commençaient à vaciller face aux lueurs naissantes de la Renaissance, et où l’individu se trouvait confronté à des dilemmes existentiels d’une intensité nouvelle.

Qui était Hiéronymus Bosch et dans quel contexte a-t-il créé son œuvre ?

Hiéronymus Bosch, né vers 1450 à Bois-le-Duc (aujourd’hui aux Pays-Bas), a vécu et travaillé durant une période de profonds bouleversements en Europe septentrionale, à l’aube de la Réforme et de grandes découvertes. Fils et petit-fils de peintres, il s’inscrit dans la tradition des Primitifs flamands, mais sa vision artistique dépasse largement les conventions de son temps. Sa production se déploie dans un monde encore profondément imprégné de la pensée scolastique médiévale, de la spiritualité chrétienne, mais aussi des superstitions populaires, des alchimies et des démonologies.

Le contexte de son œuvre est celui d’une société pieuse mais inquiète, où la menace du péché et la promesse du Salut structurent l’existence. Ses tableaux sont souvent des sermons visuels, des allégories morales destinées à édifier, à avertir et à guider les âmes. Cependant, la singularité de Bosch réside dans la manière dont il dépeint ces thèmes éternels : avec une imagination débridée, une iconographie parfois cryptique et un sens aigu du grotesque et du merveilleux. Il ne se contente pas d’illustrer les Écritures ou les hagiographies ; il crée des univers autonomes où le profane et le sacré, le sublime et le sordide, s’entremêlent dans une danse macabre et fascinante.

Quelles sont les œuvres majeures du peintre Bosch et leurs thèmes récurrents ?

L’œuvre de Bosch, bien que numériquement restreinte (une vingtaine de tableaux et quelques dessins), est d’une densité thématique et symbolique extraordinaire. Trois triptyques se distinguent comme des piliers de sa création, chacun offrant une exploration unique des grandes questions humaines.

Le Jardin des délices terrestres (vers 1503-1504) : Probablement son chef-d’œuvre le plus célèbre, ce triptyque colossal est une énigme picturale qui continue de défier les interprétations. De l’Éden innocent du panneau gauche à l’Enfer tourmenté du panneau droit, en passant par le panneau central foisonnant de scènes énigmatiques où des figures nues s’adonnent à des plaisirs étranges au milieu de fruits gigantesques et d’animaux fantastiques, l’œuvre est une méditation sur la création, le péché originel, la luxure et la damnation. Chaque détail est chargé de sens, invitant à un décryptage sans fin.

La Tentation de Saint Antoine (vers 1500-1505) : Ce triptyque, conservé à Lisbonne, explore la lutte du saint ermite contre les forces du mal sous toutes leurs formes, charnelles et spirituelles. Bosch y déploie un bestiaire démoniaque d’une inventivité stupéfiante, des créatures hybrides et grotesques qui harcèlent Saint Antoine. L’œuvre est une allégorie de la persévérance dans la foi face aux épreuves et aux tentations qui assaillent l’âme humaine.

Le Chariot de foin (vers 1510-1515) : Inspiré d’un proverbe flamand (“Le monde est un chariot de foin et chacun en prend ce qu’il peut”), ce triptyque dépeint l’humanité entière se disputant avidement les richesses terrestres, symbolisées par le foin, sans se soucier du destin qui les attend : l’Enfer. Bosch y dresse une satire acerbe des vices humains – avarice, gloutonnerie, luxure – avec une lucidité et un sens du détail qui glacent d’effroi.

Les thèmes récurrents chez Bosch peintre incluent la fragilité de l’homme face au péché, la vanité des plaisirs terrestres, la menace omniprésente du mal et de la damnation, et la nécessité de la rédemption. Il explore avec une acuité psychologique surprenante la folie humaine, les obsessions, les fantasmes et les cauchemars. Son iconographie est un mélange unique de symboles chrétiens traditionnels, d’allusions alchimiques, de proverbes flamands et d’inventions pures de son imagination.

Comment la technique artistique du peintre Bosch se distingue-t-elle de ses contemporains ?

La technique du peintre Bosch se caractérise par une maîtrise exceptionnelle du détail et une utilisation audacieuse de la couleur et de la lumière, bien qu’il s’inscrive dans la tradition picturale de son époque. Contrairement à de nombreux artistes de la Renaissance italienne qui privilégiaient l’harmonie et l’idéalisation, Bosch choisit de déformer, d’amplifier et de juxtaposer des éléments discordants pour créer un effet de dissonance et d’étrangeté.

Ses figures, souvent petites et nombreuses, sont dessinées avec une précision quasi miniaturiste, ce qui permet à l’œil de s’attarder sur une multitude de scènes au sein d’une même composition. L’application de la peinture est méticuleuse, avec des glacis fins qui confèrent une profondeur et une luminosité particulières à ses couleurs, souvent vives et contrastées. Bosch utilise également des effets de lumière dramatiques pour accentuer la tension et le mystère de ses scènes, éclairant des détails macabres ou fantastiques avec une intensité troublante.

Ce qui le distingue le plus, c’est sa capacité à fusionner le réel et l’imaginaire avec une fluidité déconcertante. Ses paysages sont à la fois reconnaissables et traversés par des éléments fantastiques, ses créatures sont à la fois monstrueuses et étrangement plausibles. Ce mélange du familier et de l’inconnu crée un sentiment de malaise et de fascination qui est la marque de son génie. Pour le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de l’art flamand à la Sorbonne : “La technique de Bosch n’est pas seulement un moyen, elle est une fin en soi ; elle façonne la vision, rend tangible l’indicible et confère une crédibilité terrifiante à ses mondes intérieurs. Il manipule le pinceau comme un alchimiste manipule ses fioles, transformant la matière en révélation.”

Quelle fut l’influence du peintre Bosch sur l’art et la pensée française ?

Bien que flamand, l’impact du peintre Bosch sur l’art et la pensée française, bien que non direct à son époque, est devenu considérable à partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle. Les artistes français, en quête de nouvelles formes d’expression et désireux de rompre avec le rationalisme académique, ont trouvé chez Bosch une source d’inspiration inépuisable pour l’exploration de l’inconscient, du fantastique et du grotesque.

Les Symbolistes et l’Imaginaire Fin-de-Siècle : Dès la fin du XIXe siècle, les symbolistes français, avec des figures comme Gustave Moreau ou Odilon Redon, ont reconnu en Bosch un précurseur de leur propre quête d’une peinture plus introspective, axée sur les rêves, les mythes et les visions intérieures. L’attrait pour le mystère, le macabre et le fantastique chez Bosch résonnait profondément avec leurs propres préoccupations.

Le Surréalisme et l’Exploration de l’Inconscient : L’influence la plus manifeste et la plus profonde de Bosch en France se révèle avec le mouvement surréaliste dans les années 1920. Des artistes comme André Breton, Salvador Dalí, Max Ernst et Joan Miró ont vénéré Bosch comme un “père spirituel”, un maître capable de sonder les profondeurs de l’âme humaine et de matérialiser les paysages oniriques de l’inconscient. Ses scènes peuplées de créatures hybrides, ses juxtapositions inattendues et sa logique de rêve ont offert un précédent historique et une légitimité à leurs propres explorations des mondes intérieurs. Le Jardin des délices, en particulier, est devenu une icône pour les surréalistes, un manifeste visuel de la liberté de l’imagination.

La Critique Philosophique et Littéraire : Au-delà des arts visuels, la complexité symbolique de Bosch a également captivé les penseurs et les écrivains français. Des figures comme Michel Foucault, dans son étude de l’histoire de la folie, ou des critiques littéraires explorant le fantastique, ont trouvé dans les œuvres du peintre flamand des échos et des illustrations de leurs propres analyses sur les marges de la raison, la monstruosité et les représentations de l’altérité. La richesse narrative de ses tableaux en fait des “textes” à part entière, propices à des exégèses multiples.

{width=800 height=450}

L’œuvre du peintre Bosch offre un terrain fertile pour la réflexion sur la nature de l’image, le pouvoir de la symbolique et la manière dont l’art peut traduire les angoisses et les aspirations d’une époque. Pour les Français, traditionnellement enclins à l’analyse et à la théorisation de l’art, Bosch représente un défi intellectuel et esthétique stimulant.

Qu’est-ce que Bosch a apporté de nouveau à l’art de la Renaissance septentrionale ?

Le peintre Bosch a révolutionné l’art de la Renaissance septentrionale en y injectant une dimension psychologique et onirique d’une intensité inédite, tout en s’éloignant des conventions narratives traditionnelles. Alors que ses contemporains flamands comme Jan van Eyck ou Rogier van der Weyden excellaient dans le naturalisme et la dévotion pieuse, Bosch a choisi d’explorer les recoins les plus sombres de l’âme humaine et de l’imagination.

Il a introduit un vocabulaire visuel propre, fait de créatures hybrides, d’objets animés et de paysages fantastiques qui défient la logique. Cette iconographie, loin d’être gratuite, est profondément enracinée dans la pensée médiévale et les textes religieux, mais sa présentation est d’une originalité stupéfiante. Il ne se contente pas d’illustrer des récits, il crée des paraboles visuelles complexes qui exigent du spectateur une participation active à l’interprétation. Son sens aigu de l’absurde et du grotesque annonce, par certains aspects, des mouvements artistiques beaucoup plus tardifs, faisant de lui un visionnaire dont l’œuvre continue de nous interpeller par sa modernité intemporelle.

Quels sont les liens entre l’univers du peintre Bosch et la littérature fantastique ?

L’univers du peintre Bosch, avec ses créatures hybrides, ses paysages infernaux et ses scènes énigmatiques, entretient des liens profonds et évidents avec la littérature fantastique. Ses tableaux sont des récits visuels qui explorent le merveilleux, l’horrible et l’étrange, des thèmes chers à ce genre littéraire.

La capacité de Bosch à matérialiser l’inconscient, à donner corps aux peurs et aux fantasmes, fait de lui un précurseur des grands auteurs du fantastique. Ses scènes sont saturées de symboles et d’allégories qui invitent à la rêverie et à l’interprétation, tout comme un texte littéraire. Les mondes qu’il dépeint, où la réalité se distord et où le surnaturel fait irruption dans le quotidien, résonnent avec les récits de cauchemars, de folie et de rencontres avec l’altérité que l’on retrouve chez des écrivains comme Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft ou les auteurs symbolistes et surréalistes français.

Ses triptyques peuvent être vus comme de vastes romans visuels, dont chaque panneau est un chapitre, et chaque détail un paragraphe. Ils stimulent l’imagination narrative du spectateur, l’invitant à inventer les histoires qui sous-tendent ces visions perturbantes et fascinantes.

L’Allégorie Morale à travers le Prisme Boschien

L’œuvre du peintre Bosch est une exploration virtuose de l’allégorie morale, une forme d’expression qui trouve un écho particulier dans la tradition littéraire et philosophique française. Ses tableaux ne sont pas de simples images ; ce sont des méditations complexes sur la condition humaine, le péché, la vertu et la rédemption, présentées sous des voiles symboliques et des récits visuels profonds. Chaque créature fantastique, chaque scène grotesque, chaque détail apparemment insignifiant, est une métaphore qui invite à une réflexion sur les vices et les folies du monde.

Bosch utilise un langage iconographique dense, souvent enraciné dans des proverbes populaires, des textes religieux ou des croyances alchimiques, pour dénoncer la vanité des plaisirs terrestres et la chute inéluctable vers la damnation si l’homme ne parvient pas à maîtriser ses instincts. Cette approche allégorique, qui masque un sens profond sous une apparence parfois absurde ou fantaisiste, a toujours fasciné les esprits critiques et les conteurs français, qui excellent dans l’art de la fable et de la satire morale.

Un Pont entre l’Ancien et le Nouveau Monde de l’Art

La position de Bosch peintre est unique dans l’histoire de l’art, car il jette un pont entre l’imagerie médiévale et l’émergence d’une sensibilité nouvelle qui préfigure la Renaissance et, bien plus tard, le surréalisme. Il hérite des traditions narratives et symboliques du Moyen Âge, mais les insuffle d’une imagination si personnelle et si débridée qu’il transcende les conventions de son époque. Ses tableaux sont une mosaïque de références érudites et de folklore populaire, le tout agencé dans des compositions d’une modernité surprenante.

Il ne s’agit pas seulement de représenter le monde tel qu’il est, mais de révéler ses profondeurs cachées, ses dimensions invisibles. Cette capacité à explorer l’invisible, à donner forme aux pensées, aux rêves et aux cauchemars, le place en marge de ses contemporains qui se concentraient sur la représentation fidèle du réel. Il ouvre la voie à une exploration plus psychologique et introspective de l’art, invitant l’observateur à un dialogue intime avec les mystères de l’existence.

Dr. Hélène Moreau, historienne de l’art spécialisée dans les influences croisées, affirme : “Bosch n’est pas simplement un peintre de son temps ; il est un écho lointain, une vibration qui traverse les siècles pour résonner avec les angoisses et les interrogations de chaque génération. Son œuvre est un dialogue perpétuel entre l’ordre et le chaos, entre la foi et la déraison, un dialogue que l’esprit français n’a cessé d’interroger.”

FAQ sur le peintre Bosch

1. Quels sont les éléments clés pour comprendre l’œuvre du peintre Bosch ?

Pour comprendre l’œuvre du peintre Bosch, il est crucial de s’immerger dans le contexte de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance aux Pays-Bas. Il faut également connaître les symboliques chrétiennes, les proverbes flamands, les croyances populaires de l’époque, et reconnaître son style unique alliant détails méticuleux et imagerie fantastique.

2. Le peintre Bosch a-t-il été un innovateur ou un continuateur des traditions de son temps ?

Le peintre Bosch fut à la fois un continuateur et un innovateur. Il s’inscrit dans la tradition des Primitifs flamands par sa technique, mais il innove radicalement par l’audace de son iconographie, la complexité de ses allégories et son exploration des thèmes psychologiques et moraux avec une imagination sans précédent.

3. Où peut-on admirer les principales œuvres du peintre Bosch ?

Les principales œuvres du peintre Bosch sont dispersées dans différents musées européens. Le Jardin des délices et le Chariot de foin sont visibles au musée du Prado à Madrid, La Tentation de Saint Antoine au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne, et La Nef des fous au Louvre à Paris, ce dernier étant un point d’entrée privilégié pour le public français.

4. Quelle est la signification de l’imagerie fantastique et des créatures hybrides chez le peintre Bosch ?

L’imagerie fantastique et les créatures hybrides chez le peintre Bosch symbolisent souvent le péché, la tentation, la folie, et la présence du mal dans le monde. Elles sont des incarnations visuelles des vices humains et des démons qui assaillent l’âme, servant d’avertissement moral et de reflet des angoisses de l’époque.

5. Y a-t-il eu des controverses autour de l’interprétation de l’œuvre du peintre Bosch ?

Oui, l’œuvre du peintre Bosch a toujours été sujette à de nombreuses controverses et interprétations divergentes. Certains y voient des allégories morales chrétiennes, d’autres des manifestes d’une secte hérétique, et les surréalistes y ont projeté leurs propres explorations de l’inconscient. Son mystère demeure une source intarissable de débats.

6. Comment le peintre Bosch a-t-il influencé les artistes français contemporains ?

Le peintre Bosch continue d’influencer les artistes français contemporains par son audace visionnaire et sa capacité à créer des mondes parallèles. Son exploration de l’absurde, du grotesque et de l’inconscient reste une source d’inspiration pour ceux qui cherchent à dépasser les limites de la réalité et à sonder les profondeurs de l’imagination humaine.

Conclusion

Le peintre Bosch demeure, plusieurs siècles après sa disparition, une figure tutélaire dont l’œuvre continue de défier les classifications et d’enflammer l’imagination. Ses mondes, peuplés de créatures hybrides et de paysages oniriques, ne sont pas de simples visions excentriques ; ils sont les reflets perturbants et intemporels des angoisses, des désirs et des dilemmes moraux qui habitent l’homme. En explorant les recoins les plus sombres de l’âme humaine avec une inventivité et une précision déconcertantes, Bosch a ouvert des voies nouvelles pour la représentation artistique, influençant des générations d’artistes et de penseurs, notamment en France, où son héritage a été réapproprié par les surréalistes et la critique philosophique.

Pour “Pour l’amour de la France”, l’étude de ce maître flamand n’est pas une digression, mais une invitation à comprendre la porosité des frontières artistiques et la capacité de l’art à transcender les cultures. L’énigme du peintre Bosch ne sera jamais entièrement résolue, et c’est précisément dans cette irréductible part de mystère que réside sa puissance intemporelle. Son œuvre nous invite à une introspection constante, à une remise en question de nos certitudes, et nous rappelle la richesse infinie de l’imaginaire humain. À travers ses tableaux, il continue de nous parler de notre propre condition, avec une force et une pertinence qui traversent les âges.