Ah, la charpente Notre-Dame de Paris ! Rien que d’évoquer ces mots, une image se forme dans nos esprits : celle d’une forêt de chêne séculaire, le cœur battant d’un monument qui a traversé les âges. Nul n’oubliera ce funeste soir d’avril 2019 où le monde entier a retenu son souffle, voyant flamber ce que l’on appelait si joliment la “forêt” de Notre-Dame. C’était plus qu’une structure de bois ; c’était la mémoire de pierre et de bois, l’âme de notre chère cathédrale, et par extension, un morceau de l’âme de la France. Pour nous, Français, c’est une histoire de résilience, de savoir-faire ancestral et d’un amour inconditionnel pour notre patrimoine. Plongeons ensemble dans les arcanes de cette architecture extraordinaire, et découvrons pourquoi elle incarne si profondément l’esprit de notre nation.

Origines et signification : Pour l’amour de la France

Imaginez un instant les bâtisseurs du Moyen Âge, ces artisans dont les noms nous sont souvent inconnus, mais dont le génie demeure gravé dans le bois et la pierre. La charpente Notre-Dame de Paris, surnommée à juste titre la “forêt”, fut érigée au XIIe et XIIIe siècles, une époque où la France, dans son élan gothique, élevait des cathédrales toujours plus audacieuses vers le ciel. Chaque poutre de chêne, patiemment sélectionnée et assemblée, représente des siècles de tradition et de dévotion. C’est l’expression la plus pure du savoir-faire des compagnons charpentiers, ces hommes qui, avec leurs haches et leurs ciseaux, sculptaient un chef-d’œuvre de construction sans clous ni vis, seulement par la force des tenons et des mortaises.

Cette charpente n’était pas qu’une simple structure portante ; elle était un symbole de la grandeur et de l’ingéniosité française. Elle racontait l’histoire d’une nation qui osait le gigantisme, qui défiait les lois de la pesanteur pour exprimer sa foi et sa puissance. Le Dr. Camille Bernard, historienne d’art renommée, aime à dire : “La forêt de Notre-Dame n’était pas seulement une charpente. Elle était le squelette vivant de l’édifice, une prouesse technique qui continue d’inspirer admiration et respect. Elle est l’incarnation de l’esprit du compagnonnage, de la transmission d’un savoir unique, et surtout, d’une foi inébranlable dans la capacité humaine à créer le sublime pour l’amour de la France.” C’est cette dimension qui confère à la charpente Notre-Dame de Paris sa profondeur et son caractère sacré à nos yeux.

Matériaux et outils nécessaires : une perspective française sur l’art de bâtir

Quels sont les matériaux traditionnels utilisés pour une charpente gothique française ?

Pour une charpente de l’envergure de celle de Notre-Dame, le choix du matériau était primordial et unique : le chêne. Ce bois, noble et robuste, était récolté dans les vastes forêts royales et seigneuriales de France, souvent des siècles avant d’être taillé et hissé en place. On recherchait des arbres centenaires, aux troncs droits et imposants, capables de fournir les poutres massives nécessaires à la structure complexe. Le chêne a une résistance naturelle à l’humidité et aux insectes, ce qui lui confère une longévité exceptionnelle, comme en témoignent les huit siècles passés par la charpente originale avant l’incendie.

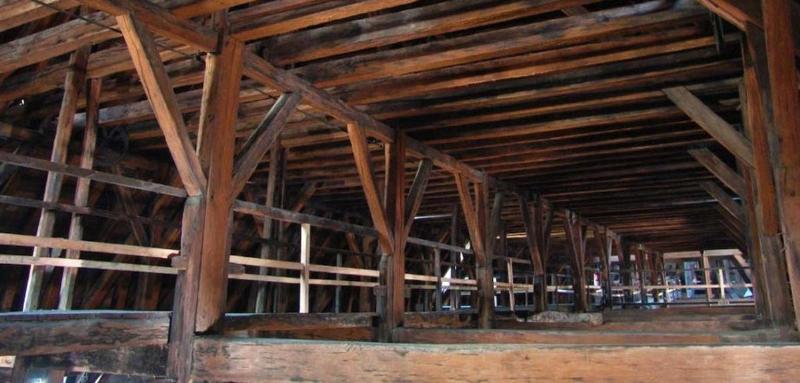

La charpente de la cathédrale Notre-Dame, un réseau complexe de poutres de chêne médiévales

La charpente de la cathédrale Notre-Dame, un réseau complexe de poutres de chêne médiévales

Quels outils et techniques les charpentiers médiévaux utilisaient-ils ?

Les charpentiers du Moyen Âge, ces véritables maîtres bâtisseurs, opéraient avec une panoplie d’outils souvent simples mais d’une efficacité redoutable. Des haches pour abattre les arbres, des doloires pour équarrir les grumes, des scies à deux hommes pour débiter les poutres, et bien sûr, des maillets et des ciseaux à bois pour façonner les tenons et les mortaises, les chevilles en bois. Le traçage des assemblages se faisait à la main, avec des compas et des équerres, selon des techniques géométriques complexes transmises de génération en génération. L’art du trait, une discipline mathématique et graphique, permettait de dessiner en deux dimensions des pièces qui s’assembleraient parfaitement en trois dimensions. C’est un héritage qui perdure, même avec nos technologies modernes, soulignant l’ingéniosité de nos ancêtres.

Guide étape par étape détaillé : La renaissance de la charpente Notre-Dame de Paris

La reconstruction de la charpente Notre-Dame de Paris n’est pas une simple réplique ; c’est un acte de mémoire, un dialogue entre le passé et le présent, guidé par le respect de l’original et l’excellence du savoir-faire français. C’est une entreprise colossale, presque une nouvelle épopée.

L’Arpentage et la Modélisation Pré-Incendie : Avant même de penser à la reconstruction, il a fallu reconstituer avec une précision chirurgicale l’état exact de la charpente avant l’incendie. Grâce à des relevés laser et des photographies de pointe réalisés avant 2019, des modèles numériques 3D ont permis de comprendre chaque pièce, chaque assemblage de l’œuvre des bâtisseurs médiévaux. C’est comme une autopsie numérique pour comprendre le génie de nos ancêtres.

La Sélection du Chêne : L’une des étapes les plus emblématiques de ce projet fut la sélection des chênes. Des forêts publiques et privées à travers toute la France ont fait don d’arbres majestueux, respectant le cahier des charges rigoureux des charpentiers des monuments historiques. Il fallait des chênes centenaires, de dimensions spécifiques, récoltés en hiver pour minimiser l’humidité et les tensions internes du bois. C’était un véritable élan national, “Pour l’amour de la France”, où la nature elle-même offrait ses plus beaux sujets pour la renaissance de notre Dame.

L’Équarrissage et le Séchage : Une fois abattus, les troncs sont transportés vers les scieries pour être équarris, c’est-à-dire coupés grossièrement à la dimension voulue. Un séchage naturel, parfois de plusieurs années, est ensuite indispensable pour stabiliser le bois et éviter toute déformation future. Ce n’est pas un processus que l’on peut presser ; il faut laisser le temps faire son œuvre, à la manière des anciens.

Le Traçage et la Taille : C’est ici que l’art du charpentier entre en scène. Les gabarits des pièces sont tracés sur le bois, souvent à l’aide de l’ancienne technique du “trait de charpente”, qui permet d’intégrer des courbes complexes et des assemblages savants. Les charpentiers, armés de leurs haches, scies et ciseaux, taillent ensuite chaque pièce avec une précision millimétrique, reproduisant les tenons et mortaises qui s’emboîteront parfaitement sans l’aide de ferraille. Maître Charpentier Jean-Luc Delacroix, l’un des artisans œuvrant sur le chantier, affirme avec ferveur : “Nous ne sommes pas de simples bâtisseurs ; nous sommes les passeurs d’un héritage. Chaque coup de hache sur ces chênes est un hommage à ceux qui nous ont précédés.”

Des charpentiers français taillant des pièces de chêne pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame

Des charpentiers français taillant des pièces de chêne pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame

L’Assemblage au Sol (Épures) : Avant d’être hissées, certaines sections de la charpente sont pré-assemblées au sol dans des ateliers ou sur des plateformes dédiées. C’est ce qu’on appelle la “levée”, où l’on vérifie l’ajustement parfait de chaque pièce. C’est un moment de vérité, où le travail minutieux des artisans est validé, avant l’élévation finale sur la cathédrale.

La Mise en Place et l’Ancrage : Les sections de charpente sont ensuite levées par des grues puissantes et positionnées avec une précision incroyable sur les murs de la cathédrale. Les assemblages sont chevillés et les points d’ancrage sécurisés, liant solidement la nouvelle structure à la maçonnerie médiévale. C’est un ballet aérien, où la technologie moderne se met au service de l’héritage ancestral.

La Couverture : Une fois la charpente en place, elle est recouverte de sa toiture, traditionnellement en plomb, pour la protéger des éléments. Cette étape cruciale marque la fin de la mise hors d’eau du monument, symbolisant sa renaissance et sa préparation à de nouveaux siècles d’histoire. La charpente Notre-Dame de Paris retrouve ainsi sa vocation de protectrice de l’édifice.

Astuces et variantes : Une touche française dans l’art de la charpente

Si la charpente de Notre-Dame est un fleuron, il existe une riche diversité de charpentes à travers la France, chacune avec ses particularités régionales et historiques.

- La Charpente en Fermes Latines : Caractéristique des églises romanes du Sud de la France, elle utilise des fermes triangulaires dont les entraits (pièces horizontales) sont souvent apparents, créant des espaces intérieurs hauts et lumineux.

- La Charpente à Comble Perdu : Typique des maisons rurales, elle est plus simple, conçue pour supporter un toit sans aménager l’espace sous les combles. On la trouve souvent dans les fermes normandes ou les bastides provençales.

- Les Charpentes de Manoirs et Châteaux : Ces structures sont souvent d’une grande complexité, avec des toits à forte pente, des lucarnes et des éléments décoratifs, témoignant du prestige des bâtisseurs et des propriétaires. Chaque région, chaque époque a laissé son empreinte sur l’art de la charpente, faisant de la France un musée à ciel ouvert du travail du bois.

Ces “variantes” nous rappellent que la charpente Notre-Dame de Paris n’est pas un cas isolé, mais l’apogée d’une tradition séculaire, une symphonie de bois orchestrée par des générations d’artisans qui ont compris comment transformer la forêt en architecture durable.

Valeur architecturale et bienfaits pour le patrimoine

Quelle est la valeur architecturale de la charpente de Notre-Dame ?

La valeur architecturale de la charpente Notre-Dame de Paris est inestimable. C’est un chef-d’œuvre d’ingénierie médiévale, un témoignage du génie gothique qui a su défier les limites techniques de son temps. Sa structure complexe de fermes, de poinçons, d’arbalétriers et d’entraits formait un système autoportant qui répartissait les charges du toit sur les contreforts extérieurs, permettant aux murs de s’élever et de s’ouvrir à de vastes baies vitrées. Elle symbolise la capacité de l’homme à créer des architectures monumentales, des espaces sacrés qui élèvent l’âme. La manière dont les bois étaient assemblés, sans métaux, par des techniques de jointement bois sur bois, est une leçon de durabilité et d’harmonie structurelle. Selon l’architecte en chef des Monuments Historiques, Philippe Villeneuve, “la charpente est la colonne vertébrale de l’édifice, un poumon de bois qui respire avec la cathédrale. La restaurer, c’est redonner vie à l’ensemble du monument, c’est garantir sa pérennité pour les siècles à venir.”

Quels sont les bienfaits de sa reconstruction pour le patrimoine et l’identité française ?

La reconstruction de la charpente de Notre-Dame va bien au-delà de la simple restauration d’une structure. C’est un acte fondateur pour l’identité française et un bienfait immense pour notre patrimoine. Elle réaffirme notre attachement à l’histoire, à l’art, et aux valeurs de transmission. Reconstruire à l’identique, avec les mêmes matériaux et techniques ancestrales, c’est prouver que le savoir-faire des compagnons n’est pas mort, qu’il est toujours vivant et vibrant en France. C’est aussi un message d’espoir et de résilience face à l’adversité, montrant la capacité d’une nation à se relever, à panser ses plaies et à reconstruire ce qui a été perdu. Cette démarche nourrit l’âme collective, renforce le sentiment d’appartenance et projette la France comme une nation fière de son passé, mais résolument tournée vers l’avenir, portant haut l’étendard de l’excellence artisanale. C’est une renaissance qui rayonne bien au-delà des frontières de Paris, et même de la France.

La nouvelle charpente de Notre-Dame en cours de montage, symbolisant la renaissance du patrimoine français

La nouvelle charpente de Notre-Dame en cours de montage, symbolisant la renaissance du patrimoine français

Comment apprécier et comprendre le génie français derrière la charpente

Comprendre la charpente Notre-Dame de Paris, c’est plonger dans un univers où l’ingéniosité se marie à l’art, et où chaque poutre raconte une histoire. Pour vraiment l’apprécier, il faut s’imaginer l’audace de ces bâtisseurs médiévaux qui, sans nos outils modernes, ont érigé une telle merveille. C’est un voyage dans le temps, une réflexion sur la persévérance et la vision.

- Visiter les Ateliers de Charpente : Si l’opportunité se présente, assister à des démonstrations de taille de bois par des charpentiers traditionnels permet de saisir la complexité et la beauté du geste. On y perçoit le respect du matériau et la maîtrise des outils ancestraux.

- Étudier l’Art du Trait : Approfondir la géométrie sacrée et les techniques de traçage utilisées pour concevoir ces charpentes révèle la profondeur intellectuelle derrière ces constructions. C’est une forme d’art à part entière, où le calcul précis rencontre l’intuition du bâtisseur.

- Lire les Ouvrages Spécialisés : Des livres sur l’architecture gothique et les techniques de charpenterie offrent des clés de lecture essentielles pour décrypter les secrets de ces structures. Ils permettent de comprendre le contexte historique, les défis techniques et les innovations de l’époque.

Finalement, c’est en se laissant imprégner par l’histoire, par la passion de ceux qui ont œuvré – et œuvrent encore – pour sa pérennité, que l’on comprendra pleinement le génie qui anime la charpente Notre-Dame de Paris.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

1. Qu’est-ce qui a causé l’incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris ?

L’incendie de la charpente Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, d’une violence inouïe, a été accidentel. Les enquêtes privilégient l’hypothèse d’un court-circuit électrique ou d’une cigarette mal éteinte sur le chantier de rénovation alors en cours sur le toit de la cathédrale.

2. Comment la nouvelle charpente est-elle construite ?

La nouvelle charpente est reconstruite à l’identique de l’originale, en bois de chêne massif, en utilisant les techniques et les outils traditionnels du Moyen Âge, tout en respectant l’art du trait et les assemblages par tenons et mortaises, pour préserver l’authenticité de l’œuvre.

3. D’où provient le bois utilisé pour la reconstruction ?

Le bois utilisé pour la nouvelle charpente Notre-Dame de Paris provient de chênes centenaires offerts par des forêts publiques et privées à travers toute la France, un élan de générosité nationale soulignant l’importance du monument pour le pays.

4. Quelle est la signification du surnom “la Forêt” pour la charpente ?

Le surnom “la Forêt” fait référence à la quantité colossale de bois de chêne utilisée pour sa construction, avec ses poutres massives et complexes qui, vues de l’intérieur, rappelaient un dense bosquet d’arbres, une véritable forêt sous le toit de plomb.

5. Quand la charpente de Notre-Dame sera-t-elle entièrement restaurée ?

La restauration de la charpente Notre-Dame de Paris est une étape clé de la reconstruction globale. Les objectifs actuels prévoient une réouverture de la cathédrale fin 2024, marquant ainsi une étape majeure de sa renaissance après l’incendie.

6. Le public pourra-t-il visiter la nouvelle charpente ?

Bien que l’accès direct à la charpente soit généralement réservé pour des raisons de sécurité et de conservation, des expositions, des documentaires et des visites virtuelles permettront probablement au grand public d’apprécier la magnificence de la nouvelle charpente Notre-Dame de Paris et le travail des artisans.

Conclusion

La charpente Notre-Dame de Paris est bien plus qu’une simple ossature de bois ; c’est un testament vivant de l’ingéniosité, de la résilience et de l’amour profond de la France pour son patrimoine. De sa naissance médiévale à sa renaissance contemporaine, elle incarne un savoir-faire ancestral que nos artisans perpétuent avec une passion indéfectible. Ce projet colossal, cette “forêt” renaissante, est une fierté nationale, un symbole fort de notre capacité à reconstruire, à innover tout en honorant nos traditions.

Nous vous encourageons à suivre de près les avancées de cette reconstruction historique, à vous émerveiller devant la précision des gestes et la grandeur de l’œuvre. C’est une partie de l’histoire de France qui se réécrit sous nos yeux, une leçon d’humilité et de persévérance. La nouvelle charpente Notre-Dame de Paris n’est pas seulement un toit pour une cathédrale ; c’est un toit pour l’âme de la France, un message d’espoir et de beauté transmis aux générations futures.