Au cœur battant de Paris, la cathédrale Notre-Dame se dresse, emblème séculaire d’une nation et miroir des âges. S’il est une composante qui incarne avec une éloquence poétique la résilience, l’ingéniosité humaine et la profondeur spirituelle de cet édifice, c’est bien sa charpente, cette “forêt” de bois qui veillait sur la nef. La destruction partielle de cette charpente lors de l’incendie tragique d’avril 2019 a révélé au monde entier non seulement la vulnérabilité de notre patrimoine, mais aussi la force inébranlable de l’esprit français à reconstruire, à préserver, à faire revivre ce qui fut et ce qui sera. Pour l’amour de la France, nous nous devons de comprendre la majesté de cette structure, son histoire entrelacée avec les époques classiques, et sa résonance dans l’âme collective, afin de cultiver une admiration profonde pour l’âge d’or de la littérature française, dont elle fut le témoin silencieux mais puissant.

L’Écho Millénaire : Genèse et Signification de la Charpente

La charpente de Notre-Dame, souvent appelée “la Forêt” en raison de l’immense quantité de bois qu’elle requérait, est une prouesse d’ingénierie médiévale. Sa conception et son exécution s’inscrivent dans une tradition architecturale qui a précédé et traversé le faste du XVIIe et le bouillonnement intellectuel du XVIIIe siècle. Elle représente l’un des plus anciens et des plus complexes exemples de charpente en bois d’Europe.

Quelle est l’origine historique de la charpente de Notre-Dame de Paris ?

L’origine de la charpente de Notre-Dame de Paris remonte aux XIIe et XIIIe siècles, époque de la construction de la cathédrale elle-même. Les bâtisseurs médiévaux ont utilisé des techniques ancestrales et un savoir-faire transmis de génération en génération pour ériger cette structure monumentale qui a défié les siècles.

Elle fut élaborée au fil des décennies, chaque section témoignant des techniques spécifiques à son époque. La nef et le chœur, les parties les plus anciennes, furent charpentés au XIIIe siècle, tandis que la flèche et la croisée, renouvelées plusieurs fois, connurent leur dernière grande transformation au XIXe siècle sous Viollet-le-Duc. Cette stratification des âges dans le bois même offrait un palimpseste architectural, où chaque poutre racontait une tranche d’histoire, depuis les premiers capétiens jusqu’aux Lumières, voire au-delà. Telle une ode à la persévérance, cette forêt de chêne abritait les mystères et les splendeurs de la liturgie, tandis qu’à ses pieds s’épanouissait la verve des dramaturges et l’éloquence des philosophes.

Comment la charpente reflète-t-elle l’ingéniosité technique de son temps ?

La charpente de Notre-Dame était une démonstration éclatante de l’ingéniosité technique médiévale. Les artisans de l’époque, les “maîtres charpentiers”, sans les outils modernes, parvinrent à assembler des milliers de pièces de bois de chêne pour former une structure à la fois légère et incroyablement résistante, capable de soutenir une toiture de plomb d’un poids colossal.

Cette prouesse technique n’est pas sans rappeler la rigueur et la précision des grands esprits du Siècle d’Or. De la même manière que Molière construisait ses pièces avec une architecture dramatique impeccable, où chaque réplique, chaque scène, chaque personnage avait sa fonction propre, les charpentiers médiévaux édifiaient la charpente avec une logique implacable. Chaque pièce de bois, chaque tenon, chaque mortaise participait à l’équilibre général, formant un ensemble harmonieux et robuste. C’est cette quête de la perfection, cette attention méticuleuse aux détails, qui unit l’artisanat médiéval à l’esthétique classique, où l’ordre et la proportion sont rois. La charpente n’était pas seulement une nécessité fonctionnelle, mais une œuvre d’art en soi, invisible au public mais essentielle à la grandeur visible de l’édifice. Pour ceux qui souhaitent découvrir l’itinéraire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, son emplacement stratégique est un point de départ idéal pour explorer le cœur historique de la capitale. cathédrale notre dame de paris itinéraire

La Charpente, Témoin Silencieux des Âges Littéraires

La “Forêt” de Notre-Dame a veillé sur Paris pendant des siècles, une sentinelle de bois au-dessus des têtes des fidèles et des philosophes. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, alors que la France rayonnait de son génie littéraire et intellectuel, la charpente était là, immuable.

Quel rôle symbolique la charpente jouait-elle pour la cathédrale et la nation ?

La charpente, bien que dissimulée, jouait un rôle symbolique fondamental en tant que squelette de la cathédrale, garantissant sa stabilité et sa forme. Elle représentait la solidité des fondations de la foi et de la culture française, une structure invisible soutenant la splendeur visible, à l’image des vertus et des principes qui sous-tendent une société.

Cette dimension symbolique prend un relief particulier à l’ère du classicisme et des Lumières. La grandeur de Notre-Dame, sous sa voûte de bois, servait de toile de fond à la vie parisienne, à ses processions royales, à ses sermons enflammés. Les personnages de Racine, déchirés entre passion et devoir, ou ceux de Molière, entre illusion et réalité, ont évolué dans une société dont les valeurs étaient en partie incarnées par des monuments tels que Notre-Dame. La charpente, dans son silence, symbolisait la pérennité d’un ordre, d’une tradition, face aux tempêtes de l’histoire et aux évolutions des idées.

Le professeur Jean-Luc Dubois, éminent historien de l’architecture médiévale à la Sorbonne, observe : « La charpente de Notre-Dame n’était pas qu’un assemblage de poutres ; c’était la mémoire vivante de la construction gothique, un témoignage du génie collectif de nos ancêtres qui, avec des moyens rudimentaires, ont atteint des sommets de sophistication technique et esthétique. C’était la colonne vertébrale cachée d’une iconographie nationale. » Cette perspective souligne que derrière chaque façade grandiose, il y a une armature essentielle, une vérité structurelle qui maintient l’édifice.

Comment la charpente de Notre-Dame peut-elle être mise en parallèle avec les structures littéraires classiques ?

La charpente de Notre-Dame, avec sa complexité organisée et sa robustesse dissimulée, peut être mise en parallèle avec les structures littéraires classiques du XVIIe siècle. Pensons à la tragédie racinienne : elle est bâtie sur une charpente rigoureuse de règles (unité de temps, de lieu, d’action), de vers (l’alexandrin), et d’une progression dramatique inéluctable.

Chaque élément de la charpente – la ferme, l’entrait, le poinçon, les arbalétriers – a sa fonction précise, contribuant à la stabilité de l’ensemble. De même, dans les œuvres de Jean Racine ou de Pierre Corneille, chaque scène, chaque tirade, chaque personnage est une pièce maîtresse qui contribue à l’équilibre et à la puissance de l’œuvre. L’apparente simplicité et clarté de la langue classique masquent souvent une architecture sémantique et thématique d’une rare complexité, tout comme la majesté des voûtes de Notre-Dame dissimule la sophistication de sa charpente. Le XVIIIe siècle, avec ses encyclopédistes, cherchait à démonter et remonter le monde par la raison, à en comprendre la structure intime, un écho lointain de cette compréhension des mécanismes constructifs.

{width=800 height=445}

La Tragédie et la Renaissance : L’Incendie de 2019 et le Pari de la Reconstrucion

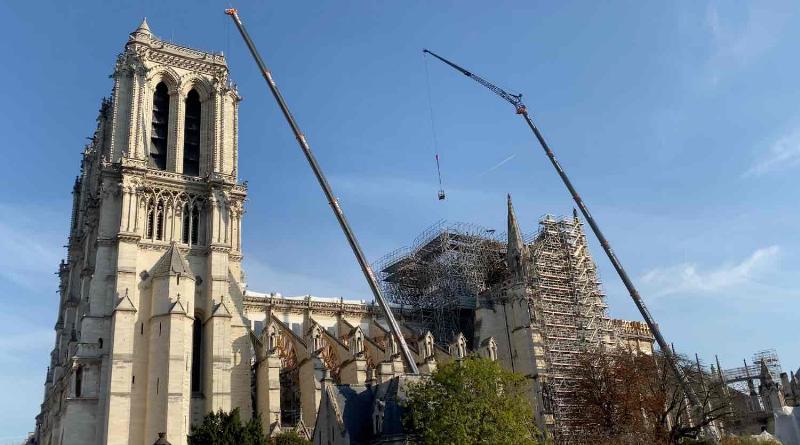

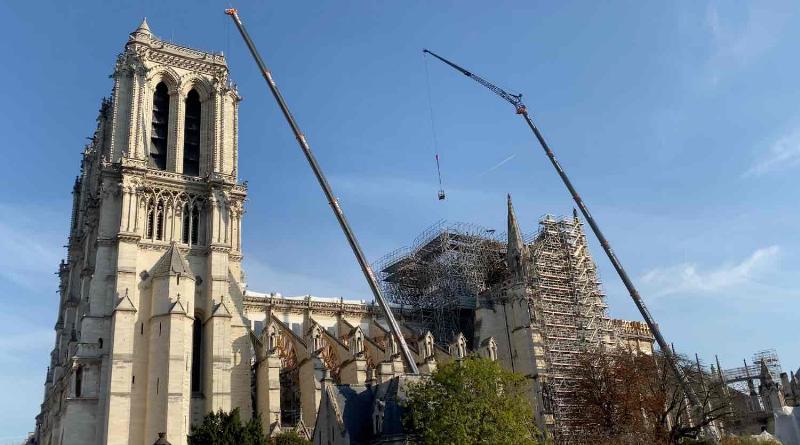

L’incendie du 15 avril 2019 a été un choc universel, une blessure au cœur de Paris et de l’humanité. La vision de la charpente en proie aux flammes, s’effondrant dans un ballet de cendres et de fumée, a marqué les esprits à jamais.

Quel fut l’impact de l’incendie de 2019 sur la charpente et son héritage ?

L’incendie de 2019 a dévasté la charpente historique de Notre-Dame, réduisant en cendres des siècles de patrimoine et de savoir-faire. Cet événement a non seulement détruit une structure physique, mais a aussi profondément touché l’héritage symbolique de la cathédrale en tant que gardienne de la mémoire collective française.

La perte de “la Forêt” fut une tragédie qui dépassa les frontières nationales. Elle fut vécue comme une atteinte à la mémoire collective, un rappel brutal de la fragilité des œuvres humaines face aux éléments. Pourtant, de cette destruction est née une incroyable vague de solidarité et une détermination sans faille à reconstruire à l’identique. Cette volonté de restaurer avec les mêmes matériaux, les mêmes techniques ancestrales, est un hommage puissant à l’histoire, un refus de laisser s’éteindre le flambeau du passé. C’est une réaffirmation de l’identité française, de sa capacité à se relever, à puiser dans ses racines profondes pour se projeter vers l’avenir. Le débat sur le choix du chêne, des mêmes forêts séculaires, pour la nouvelle charpente en est l’illustration la plus éloquente.

Pourquoi le choix d’une charpente en chêne à l’identique est-il si significatif ?

Le choix de reconstruire la charpente en chêne, à l’identique des techniques médiévales, est hautement significatif. Il témoigne d’une volonté de respecter l’authenticité historique, de préserver le savoir-faire ancestral et d’honorer la mémoire des bâtisseurs originels, rejetant les alternatives modernes pour une fidélité au passé.

Ce choix est une déclaration philosophique, un manifeste en faveur de la continuité et de la transmission. À une époque où le progrès technique pourrait suggérer des matériaux plus modernes, la décision de revenir au chêne et aux méthodes médiévales est un acte de foi envers la tradition. Elle résonne avec l’esprit des Lumières qui, tout en prônant la raison, n’en a pas moins valorisé l’héritage antique et classique, cherchant dans le passé les modèles de la grandeur. Reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris avec des chênes centenaires, c’est replanter une “forêt” au cœur de l’histoire, c’est insuffler une nouvelle vie à un symbole éternel.

L’Héritage Vivant et la Portée Contemporaine

La charpente de Notre-Dame, dans sa reconstruction, est bien plus qu’une structure de bois. Elle est un symbole de résilience, d’unité et de la vitalité incessante de la culture française.

Comment la reconstruction de la charpente influence-t-elle la culture contemporaine ?

La reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris a une influence considérable sur la culture contemporaine, en réaffirmant l’importance de la conservation du patrimoine, en valorisant les métiers d’art traditionnels et en fédérant la nation autour d’un projet commun de renaissance.

Ce chantier pharaonique est un spectacle fascinant qui nous ramène aux gestes des bâtisseurs d’antan. Il met en lumière l’excellence des compagnons charpentiers, ces artisans dont le savoir-faire est un héritage vivant, transmis de génération en génération. C’est une illustration concrète de l’adage que “l’homme est la mesure de toutes choses”, car c’est la main de l’homme, son intelligence et sa persévérance, qui redonnent vie à cet emblème. Pour le Dr. Hélène Moreau, conservatrice en chef des Monuments Historiques, « le projet de la charpente de Notre-Dame transcende la simple reconstruction ; il est une méditation sur notre relation au temps, à la matière et à l’esprit. C’est un dialogue ininterrompu entre les siècles, un pont jeté entre le XIIIe et le XXIe, incarné dans le chêne. » Cette entreprise est un modèle de ce que la France peut accomplir lorsqu’elle se rassemble, unie par un amour profond pour son histoire et son identité.

Quelles leçons la “Forêt” de Notre-Dame nous offre-t-elle pour l’avenir ?

La “Forêt” de Notre-Dame, à travers sa destruction et sa résurrection, nous offre des leçons précieuses pour l’avenir : l’importance de la mémoire, la valeur de la transmission des savoirs, la force de la solidarité humaine et la capacité d’une nation à surmonter les épreuves en s’appuyant sur ses racines culturelles et spirituelles.

Elle nous enseigne que même les structures les plus robustes sont vulnérables, mais que la volonté humaine de préserver et de recréer est plus forte que la destruction. C’est une leçon d’humilité et d’espoir, une invitation à chérir notre patrimoine, matériel et immatériel, à le considérer non pas comme une relique figée, mais comme un héritage vivant, à entretenir et à enrichir. Telle une œuvre littéraire classique qui, traversant les siècles, continue de nous parler et de nous éclairer, la charpente de Notre-Dame est un monument à la résilience, à la beauté de l’effort collectif et à l’éternité de l’esprit français.

FAQ sur la Charpente de Notre-Dame de Paris

Quand la charpente d’origine de Notre-Dame a-t-elle été construite ?

La charpente d’origine de Notre-Dame de Paris a été principalement construite aux XIIe et XIIIe siècles, en même temps que l’édification de la cathédrale. Chaque section de la charpente portait les marques de son époque de construction, formant un ensemble historique riche.

De quel type de bois était constituée la charpente médiévale ?

La charpente médiévale de Notre-Dame était principalement constituée de bois de chêne. Des milliers de chênes, certains séculaires, furent nécessaires pour assembler cette structure monumentale, témoignant des vastes forêts de la France médiévale.

Pourquoi la charpente a-t-elle été surnommée “la Forêt” ?

La charpente a été surnommée “la Forêt” en raison de l’énorme quantité de bois de chêne utilisée pour sa construction. L’entrelacement dense des poutres et des travées évoquait l’image d’une forêt de troncs, une forêt de chênes dressée à l’intérieur de l’édifice.

Quelles techniques ont été utilisées pour la reconstruction de la charpente ?

Pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris, les techniques traditionnelles de charpenterie médiévale ont été privilégiées. Cela implique l’utilisation de bois de chêne massif, des assemblages par tenons et mortaises, et le travail manuel des artisans, suivant les méthodes des bâtisseurs d’origine.

Quand la nouvelle charpente de Notre-Dame devrait-elle être achevée ?

La nouvelle charpente de Notre-Dame de Paris a été achevée en grande partie en 2023. Les travaux continuent sur l’ensemble de la cathédrale en vue d’une réouverture prévue, marquant un jalon crucial dans la résurrection de l’édifice.

La charpente actuelle est-elle identique à celle qui a brûlé ?

Oui, la nouvelle charpente a été conçue et construite pour être une réplique fidèle de la charpente médiévale qui a brûlé. Cette décision a été prise pour respecter l’authenticité historique et architecturale de Notre-Dame de Paris, utilisant le même matériau, le chêne.

Conclusion : L’Éternelle Architecture de l’Esprit Français

La charpente de Notre-Dame de Paris, dans son histoire séculaire, sa destruction tragique et sa renaissance éclatante, se révèle être bien plus qu’une simple structure architecturale. Elle est une métaphore puissante de l’esprit français : un esprit ancré dans la tradition et l’excellence, capable de se relever des épreuves avec une force et une détermination renouvelées. De la complexité gothique à la clarté classique, en passant par l’audace des Lumières, la cathédrale et sa charpente ont traversé les âges, témoins silencieux de l’épanouissement de la pensée et de l’art.

En contemplant cette “forêt” renaissante, nous ne faisons pas qu’admirer une prouesse technique ; nous embrassons une part essentielle de notre identité, une permanence qui dialogue avec les chefs-d’œuvre littéraires des XVIIe et XVIIIe siècles. Comme les vers immortels de Racine ou la prose incisive de Voltaire continuent d’éclairer notre compréhension de l’âme humaine, la charpente de Notre-Dame de Paris réaffirme la grandeur de notre patrimoine, nous invitant à une réflexion profonde sur ce qui nous unit, ce qui nous définit, et ce que nous transmettrons. Elle est, à jamais, le cœur de bois d’une France éternelle.