Plonger dans un Classique De Littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles, c’est entreprendre un voyage fascinant au cœur de l’esprit humain, un périple à travers des paysages intellectuels et émotionnels d’une richesse inégalée. Ces œuvres, véritables piliers de notre patrimoine, ne sont pas de simples reliques du passé ; elles sont des miroirs intemporels de nos propres interrogations, des témoignages éclatants de la quête incessante de sens, de beauté et de vérité qui anime l’homme. Pour “Pour l’amour de la France”, il est essentiel de dévoiler la majesté de ces écrits, d’en illuminer la profondeur philosophique et la splendeur linguistique, afin de cultiver une admiration profonde et une compréhension éclairée de ce qui fut l’âge d’or de notre littérature. De la grandeur tragique de Racine à l’acuité satirique de Molière, en passant par la finesse psychologique de Madame de La Fayette et l’esprit audacieux des philosophes des Lumières, ces voix résonnent encore, nous invitant à une réflexion précieuse sur la nature de l’existence, les passions humaines et les fondements de la société. Pour une immersion plus large dans ces trésors, consulter notre sélection des 100 classiques de la littérature est un excellent point de départ.

Aux Sources de l’Éclat : Genèse du Classique de Littérature Française

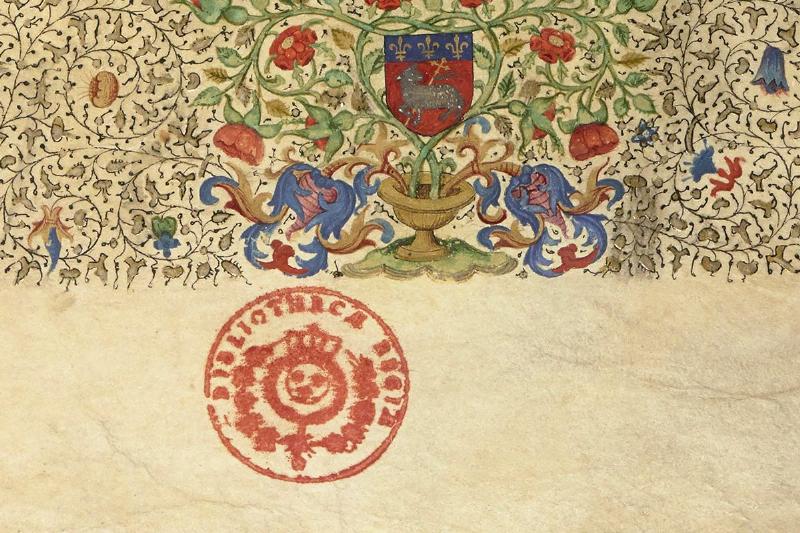

La période qui s’étend du règne de Louis XIV au tournant de la Révolution française fut un creuset d’une fertilité exceptionnelle pour la pensée et l’expression artistique. L’environnement politique et social du Grand Siècle, caractérisé par la centralisation du pouvoir royal et le mécénat artistique, a jeté les bases d’une littérature qui aspirait à l’ordre, à la raison et à l’universalité. Le classicisme, mouvement esthétique et idéologique, s’est épanoui sous l’égide de la cour et des salons, où la langue française fut polie et perfectionnée pour atteindre une clarté et une précision remarquables. C’est dans ce contexte que naît l’idée même de classique de littérature, une œuvre qui transcende les époques par sa perfection formelle et sa pertinence thématique. Le XVIIIe siècle, quant à lui, le Siècle des Lumières, prolonge cet héritage tout en y insufflant un esprit nouveau, celui de la critique, de la remise en question et de l’affirmation des droits de l’individu. Les philosophes, armés de leur plume, ont éclairé les esprits, pavant la voie à des changements profonds.

Pourquoi les XVIIe et XVIIIe siècles sont-ils l’âge d’or du classique de littérature française ?

Les XVIIe et XVIIIe siècles sont considérés comme l’âge d’or du classique de littérature française grâce à une conjonction unique de facteurs : le mécénat royal, qui a stimulé la création ; l’effervescence philosophique et intellectuelle ; le raffinement linguistique et l’émergence de génies littéraires dont les œuvres ont su capter et définir des expériences humaines universelles, marquant ainsi durablement le patrimoine mondial.

Les salons littéraires, lieux d’échange et de raffinement, ont joué un rôle capital dans l’élaboration des codes du classicisme. C’est là que l’on discutait des règles du bon goût, de la bienséance, et de la vraisemblance, ces principes qui allaient structurer la tragédie, la comédie et la fable. La figure de l’honnête homme, à la fois cultivé, vertueux et maître de ses passions, incarne l’idéal de cette époque. Le XVIIIe siècle, en revanche, tout en conservant l’élégance de la langue, voit l’émergence d’une littérature plus engagée, où la raison est utilisée comme un instrument de critique sociale et politique. Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu, par leurs écrits, ont non seulement forgé l’esprit des Lumières mais ont aussi profondément influencé le cours de l’histoire, posant les jalons de la modernité.

L’Art de la Perfection : Thèmes et Techniques Littéraires

Le génie du classique de littérature réside dans sa capacité à explorer les profondeurs de l’âme humaine avec une clarté et une intensité qui transcendent les siècles. Les auteurs de cette période n’ont cessé de sonder les passions, les dilemmes moraux, la place de l’individu face à la société et au destin.

Quels sont les thèmes universels abordés par un classique de littérature ?

Un classique de littérature explore invariablement la condition humaine, les dilemmes moraux, les passions dévastatrices ou constructives, la quête de soi et la critique sociale, résonnant à travers les âges par leur pertinence intemporelle et leur capacité à nous faire réfléchir sur notre propre existence.

Les thèmes récurrents incluent l’amour et la mort, la gloire et la vertu, le devoir et la passion, la raison et la folie. Dans la tragédie classique, par exemple, la fatalité et le libre arbitre s’affrontent, plongeant les héros dans des conflits intérieurs dévastateurs. Racine, maître incontesté de la tragédie psychologique, excelle à dépeindre les ravages de la passion amoureuse et de la jalousie dans des œuvres comme Phèdre ou Andromaque. La comédie, portée à son apogée par Molière, utilise l’humour et la satire pour dénoncer les vices et les ridicules de la société de son temps, qu’il s’agisse de l’hypocrisie religieuse (Tartuffe), de la prétention sociale (Les Précieuses ridicules) ou de l’avarice (L’Avare). Le roman, bien que moins valorisé que le théâtre à cette époque, commence à explorer la complexité des sentiments intimes, comme en témoigne La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, une œuvre pionnière dans l’analyse psychologique.

{width=800 height=400}Sur le plan stylistique, la quête de la perfection est omniprésente. La langue est caractérisée par sa clarté, sa précision, sa concision et son élégance. L’alexandrin, vers de douze syllabes, est le mètre roi du théâtre et de la poésie, offrant un rythme et une musicalité propices à l’expression des sentiments les plus nobles comme les plus tourmentés. Les auteurs s’appliquent à respecter la règle des trois unités (temps, lieu, action) au théâtre, créant ainsi une intensité dramatique incomparable.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la rhétorique classique, souligne l’importance de cette rigueur formelle : « La force du classique de littérature française réside souvent dans sa capacité à sublimer les passions humaines les plus tumultueuses à travers la maîtrise d’une forme impeccable. La clarté de la pensée, la précision du vocabulaire et l’harmonie des constructions syntaxiques ne sont pas de simples ornements, mais les vecteurs essentiels d’une vérité universelle. » Cette exigence formelle est le gage d’une universalité, permettant à ces œuvres de traverser les époques sans perdre de leur puissance.

Héritage et Lumières : Influence Durable des Œuvres

L’impact des classiques de littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles dépasse largement les frontières de leur époque. Leur influence s’est fait sentir sur les lettres européennes et mondiales, modelant la pensée et l’esthétique littéraires pour les siècles à venir.

Comment un classique de littérature a-t-il influencé la pensée moderne ?

En cristallisant les idéaux de raison, de liberté et de justice, le classique de littérature a forgé les bases de la pensée critique, des mouvements philosophiques et des valeurs humanistes qui continuent de modeler nos sociétés contemporaines, influençant l’éducation, le droit et la politique modernes.

La réception critique de ces œuvres a évolué au fil du temps, mais leur statut de chefs-d’œuvre est resté inébranlable. Racine et Corneille, malgré leurs divergences de style – le premier explorant les profondeurs psychologiques, le second magnifiant la volonté et le devoir – sont tous deux considérés comme des titans de la tragédie. Molière, quant à lui, est devenu l’archétype du dramaturge comique, ses personnages étant passés dans le langage courant pour désigner des types humains universels. Leur contribution à la littérature occidentale est inestimable, comparable à celle de Shakespeare pour la classique littérature mondiale.

Le Siècle des Lumières, avec ses philosophes audacieux, a posé les fondations de notre modernité politique et sociale. Leurs écrits sur la tolérance, la liberté d’expression, la séparation des pouvoirs et les droits de l’homme ont directement inspiré les révolutions américaine et française, et continuent d’éclairer les débats contemporains. Les idées de Rousseau sur le contrat social et l’éducation, celles de Montesquieu sur l’esprit des lois, ou encore l’encyclopédisme de Diderot et d’Alembert, sont des pierres angulaires de la pensée occidentale.

Au-delà des Frontières : Rayonnement International et Adaptations

Le rayonnement d’un classique de littérature française ne se limite pas à l’Hexagone. Ces œuvres ont traversé les frontières, influençant les écrivains et les mouvements littéraires dans toute l’Europe et au-delà. La clarté de la langue française, alors langue diplomatique et culturelle par excellence, a grandement facilité cette diffusion.

Où peut-on encore percevoir l’écho d’un classique de littérature aujourd’hui ?

L’écho d’un classique de littérature résonne dans les adaptations cinématographiques, les pièces de théâtre modernes, les références culturelles populaires, les séries télévisées, et bien sûr, dans les salles de classe et les universités où leur pertinence et leur beauté perdurent, attestant de leur caractère intemporel.

Les dramaturges anglais du XVIIIe siècle, par exemple, se sont inspirés des règles et des thèmes de la tragédie française, même s’ils ont conservé une certaine liberté shakespearienne. La philosophie des Lumières a trouvé un écho puissant dans la pensée allemande, notamment chez Kant et Goethe, et a contribué à l’émergence de la littérature allemande classique. On retrouve des traces de cette influence jusque dans les romans russes du XIXe siècle, où l’élégance de la langue française était souvent appréciée.

Aujourd’hui, ces œuvres continuent d’être adaptées au cinéma, au théâtre et même en bande dessinée, preuve de leur vitalité et de leur capacité à toucher de nouveaux publics. Des films comme Cyrano de Bergerac (tiré de la pièce d’Edmond Rostand, influencée par les classiques) ou La Princesse de Montpensier (adaptation de Mme de La Fayette) témoignent de cet intérêt continu.

La Dr. Hélène Moreau, historienne de la littérature, souligne cette vitalité : « Il est fascinant de constater que les personnages et les intrigues créés il y a des siècles continuent de résonner avec une acuité particulière auprès des lecteurs et spectateurs contemporains. Un classique de littérature ne vieillit jamais car il parle de l’humain, de ses joies, de ses peines, de ses combats intérieurs, qui sont, somme toute, les mêmes à travers les âges. » Cette capacité à transcender les contextes historiques et culturels est la marque des grandes œuvres. De nombreuses œuvres de classiques de la littérature anglaise ont également été inspirées par ces modèles français.

Le Rôle du Classique : Pilier de l’Éducation et de la Culture

Les classiques de littérature des XVIIe et XVIIIe siècles ne sont pas seulement des monuments du passé ; ils sont des outils essentiels pour comprendre notre présent et façonner notre avenir. Ils constituent la pierre angulaire de l’éducation en France, transmettant des valeurs, une éthique et une esthétique qui forgent l’identité culturelle.

Comment notre compréhension d’un classique de littérature enrichit-elle notre propre vie ?

La compréhension d’un classique de littérature enrichit notre vie en affinant notre sens critique, en élargissant notre empathie, en nous offrant des perspectives sur la nature humaine et les dynamiques sociales, et en nous connectant à un héritage intellectuel et émotionnel profond qui transcende les époques et les cultures.

{width=800 height=533}Leur étude permet de développer la pensée critique, la finesse d’analyse et la capacité à argumenter, des compétences indispensables dans le monde complexe d’aujourd’hui. Lire Molière, c’est apprendre à déjouer les masques sociaux ; lire Voltaire, c’est aiguiser son esprit face à l’injustice ; lire Rousseau, c’est s’interroger sur les fondements de la société et la nature de l’homme. Ce sont des leçons de vie, des guides pour naviguer dans la complexité des relations humaines et des systèmes politiques. Ils nous enseignent l’élégance de la langue, la subtilité de la nuance et la puissance de l’expression.

Foire Aux Questions (FAQ) sur les Classiques de Littérature Française

Q1: Pourquoi est-il important de lire un classique de littérature aujourd’hui ?

R: Lire un classique de littérature est crucial pour plusieurs raisons : il offre une perspective historique sur l’évolution de la pensée, permet de maîtriser la langue française dans sa richesse et sa complexité, et propose une exploration intemporelle des grandes questions humaines et morales qui résonnent toujours.

Q2: Quels sont les auteurs emblématiques du Grand Siècle à découvrir en premier ?

R: Pour débuter avec les classiques de littérature du Grand Siècle, il est recommandé de se tourner vers Molière pour ses comédies satiriques (Le Bourgeois gentilhomme), Racine pour ses tragédies passionnelles (Phèdre), Corneille pour ses dilemmes héroïques (Le Cid), et La Fontaine pour la sagesse de ses fables.

Q3: Comment aborder un texte classique difficile ou à la langue désuète ?

R: Pour aborder un classique de littérature à la langue parfois ardue, il est conseillé de choisir des éditions annotées, de consulter des résumés ou des analyses critiques préalablement, et de ne pas hésiter à lire à voix haute pour mieux apprécier la musicalité et le rythme de la prose ou des vers.

Q4: La langue des classiques du 17e et 18e siècle est-elle toujours accessible ?

R: Bien que la langue des classiques de littérature des 17e et 18e siècles puisse présenter quelques archaïsmes, elle reste dans l’ensemble très accessible grâce à sa clarté et sa rigueur stylistique, héritage du classicisme, qui visait à l’universalité et à l’intelligibilité pour tous les esprits éclairés.

Q5: Quel est l’apport des classiques à notre culture contemporaine ?

R: L’apport des classiques de littérature à notre culture contemporaine est immense : ils ont façonné notre langue, nos modes de pensée, nos références culturelles, et continuent d’inspirer des adaptations modernes, de stimuler la réflexion critique et de poser des questions fondamentales sur la condition humaine, enrichissant ainsi notre imaginaire collectif et même nos classiques de la littérature jeunesse par leur héritage narratif et moral.

Q6: En quoi ces classiques sont-ils différents de la littérature moderne ?

R: Les classiques de littérature des XVIIe et XVIIIe siècles se distinguent souvent par leur adhésion à des règles formelles strictes (comme les trois unités au théâtre), une focalisation sur l’universalité des passions humaines plutôt que sur l’individualisme exacerbé, et une langue plus ornementée et rhétorique, contrastant avec la liberté formelle et l’exploration de la subjectivité caractéristiques de la littérature moderne.

Q7: Comment “Pour l’amour de la France” contribue-t-elle à la préservation de ce patrimoine ?

R: “Pour l’amour de la France” s’engage à préserver le patrimoine du classique de littérature en proposant des analyses approfondies, des interprétations éclairées, des contextes historiques riches et en incitant le public à redécouvrir ces œuvres fondamentales, souvent à travers des récits captivants qui en soulignent la pertinence actuelle.

Conclusion

Le classique de littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles constitue bien plus qu’une simple collection d’œuvres anciennes ; il représente un pan essentiel de l’âme française, un testament de sa grandeur intellectuelle et artistique. Ces textes, imprégnés de profondeur philosophique et d’une beauté linguistique inégalée, nous offrent une compréhension précieuse de l’être humain, de ses passions et de ses idéaux. Ils sont les phares qui continuent d’éclairer notre chemin, nous invitant à la réflexion, à l’émerveillement et à la découverte. En nous engageant à les étudier, à les interpréter et à les partager, nous ne faisons pas que préserver un héritage ; nous le faisons revivre, l’enrichissant de nos propres compréhensions et le transmettant aux générations futures. Que l’on soit un érudit ou un simple curieux, l’exploration de ces chefs-d’œuvre est une expérience enrichissante, un dialogue perpétuel avec les esprits les plus brillants de notre histoire.