Dans l’écrin précieux de la littérature universelle, peu de corpus résonnent avec une telle force, une telle audace, et une telle diversité que la Classique Littérature Américaine. Dès les premières pages de son histoire, elle s’est imposée non comme une simple extension des traditions européennes, mais comme une voix distincte, forgée par un continent immense et des expériences humaines sans précédent. Cet ensemble d’œuvres, s’étendant des récits fondateurs du XVIIIe siècle aux grandes fresques du XXe, offre un miroir éloquent des aspirations, des contradictions et de l’évolution d’une nation en perpétuelle quête d’elle-même. Pour l’amour de la France, nous, interprètes des splendeurs littéraires, vous invitons à cette exploration, non pas comme une digression, mais comme une extension nécessaire à notre compréhension des grands courants de la pensée et de l’expression humaine. Car l’écho de ces voix d’outre-Atlantique a, à bien des égards, traversé les océans pour influencer et dialoguer avec les sensibilités les plus raffinées de notre propre tradition. En abordant la littérature américaine classique, nous ouvrons un chapitre indispensable à l’édification de tout esprit curieux et cultivé. La compréhension de ces piliers offre une perspective enrichissante sur les dynamiques culturelles et les échanges intellectuels qui ont façonné le monde moderne, établissant des ponts inattendus entre les rives de l’Ancien et du Nouveau Monde.

Les Racines Profondes : Genèse d’une Voix Indépendante

Comment la littérature américaine a-t-elle trouvé sa voix ?

La littérature américaine n’est pas née dans le vide. Elle a émergé d’un creuset d’influences européennes, principalement anglaises, mais a rapidement cherché à se distinguer. Ses premières manifestations, souvent religieuses ou politiques, ont posé les jalons d’une identité narrative unique, façonnée par l’expérience coloniale, la Révolution et la construction d’une nouvelle république.

Les prémices de ce que l’on désignera plus tard comme la classique littérature américaine se trouvent dans les journaux intimes des puritains, les sermons enflammés et les récits de voyage qui peignaient un Nouveau Monde à la fois sauvage et prometteur. Des figures comme Jonathan Edwards, avec sa prose théologique intense, ou Benjamin Franklin, illustre par ses récits autobiographiques empreints de pragmatisme et d’esprit civique, ont jeté les bases d’une écriture ancrée dans l’expérience américaine. Ces textes initiaux, bien que souvent didactiques, portaient en eux les germes d’une exploration de l’individu face à un environnement exigeant et à des idéaux en formation. Ils témoignaient d’une volonté farouche de définir une identité collective tout en laissant poindre les contours d’une subjectivité naissante, caractéristique des œuvres à venir.

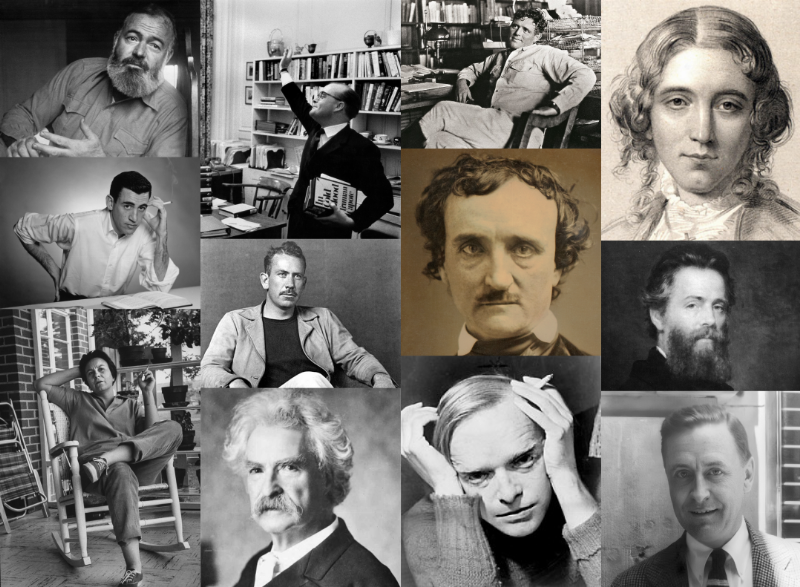

Figures emblématiques des débuts de la littérature classique américaine

Figures emblématiques des débuts de la littérature classique américaine

Quels sont les courants fondateurs de la littérature classique américaine ?

Le XIXe siècle fut le berceau des mouvements majeurs qui ont défini la littérature classique américaine, à commencer par le romantisme et le transcendantalisme. Des auteurs comme Washington Irving et James Fenimore Cooper ont créé des mythes fondateurs et des archétypes nationaux, tandis qu’Emerson et Thoreau appelaient à une connexion plus profonde avec la nature et l’individu.

Le romantisme américain, bien que partageant des affinités avec son homologue européen, a développé une sensibilité particulière, souvent marquée par l’immensité des paysages et la solitude de l’individu face à l’étendue sauvage. C’est dans ce contexte que des romanciers comme Nathaniel Hawthorne et Herman Melville ont exploré les profondeurs de l’âme humaine, les thèmes du péché, de la culpabilité et de la rédemption, avec une intensité psychologique qui n’avait rien à envier aux plus grands dramaturges français. Leurs récits, souvent allégoriques, interrogent la morale puritaine et les illusions du progrès. Pour approfondir votre compréhension de cette période charnière, vous pouvez explorer des ressources sur la littérature américaine classique.

L’Âge d’Or des Romanciers et des Poètes

Quels géants ont façonné le XIXe siècle littéraire américain ?

Le XIXe siècle voit l’émergence d’écrivains dont l’œuvre continue de résonner. Edgar Allan Poe, maître de l’horreur et du macabre, a exploré les recoins sombres de l’inconscient, tandis que Walt Whitman a chanté la démocratie et la nature dans des vers libres d’une puissance inédite. Mark Twain, quant à lui, a capturé l’esprit de l’Amérique fluviale avec humour et une critique sociale acerbe.

Ces figures monumentales ont non seulement enrichi la langue anglaise de leurs créations, mais ont également offert des perspectives uniques sur l’expérience humaine. Poe, avec son sens aigu de la musicalité et du symbolisme, n’est pas sans rappeler Baudelaire, admirateur et traducteur de son œuvre, démontrant ainsi les ponts invisibles qui se tissaient entre les esprits créatifs des deux continents. De son côté, Whitman, par son audace formelle et sa célébration de l’individu et de la collectivité, préfigurait une modernité que l’on retrouvera plus tard chez les poètes d’avant-garde. C’est en étudiant ces figures que l’on saisit toute l’ampleur de l’inventivité qui caractérise les les classiques de la littérature américaine.

Comment le réalisme et le naturalisme ont-ils transformé le roman ?

À la fin du XIXe siècle, une nouvelle ère stylistique se dessine avec le réalisme et le naturalisme. Des auteurs comme Henry James, Edith Wharton et Stephen Crane ont dépeint la société américaine avec une acuité psychologique et un souci du détail sans précédent, révélant les complexités des mœurs et les luttes des individus face aux forces sociales.

Henry James, dont l’œuvre se partage entre l’Amérique et l’Europe, excelle dans l’analyse des nuances psychologiques et des confrontations culturelles. Ses romans, d’une sophistication stylistique remarquable, examinent les dilemmes moraux et les subtilités des relations humaines avec une précision digne des grands romanciers psychologiques français, tels Stendhal ou Flaubert. Edith Wharton, héritière de James, a brillamment dépeint la haute société new-yorkaise, ses codes rigides et ses hypocrisies, avec une ironie mordante et une compassion sous-jacente. Ces auteurs ont apporté une profondeur nouvelle au roman, transformant la description sociale en une exploration de l’âme humaine, souvent contrainte par les conventions et les destins. Pour comprendre la portée de ces récits, il est essentiel de les resituer dans le courant plus large de la littérature classique américaine.

L’Entre-Deux-Guerres et l’Émergence du Modernisme

Quels auteurs ont marqué le renouveau littéraire du XXe siècle ?

Le début du XXe siècle, et notamment l’entre-deux-guerres, fut une période d’effervescence et de bouleversements pour la littérature classique américaine. Le modernisme, influencé par les avant-gardes européennes, a vu éclore des talents prodigieux comme F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner et John Steinbeck, chacun apportant une pierre unique à l’édifice littéraire.

Ces écrivains ont expérimenté de nouvelles formes narratives, explorant la psychologie de leurs personnages avec une acuité rare et dépeignant une Amérique en mutation, confrontée aux traumatismes de la guerre, aux changements sociaux et à la perte des illusions. Fitzgerald, avec la splendeur tragique de Gatsby le Magnifique, a su capter l’éclat et la désillusion des années folles, tandis qu’Hemingway a révolutionné la prose par sa concision et son style direct, forgeant des archétypes de la virilité et du courage face à l’adversité. Faulkner, avec ses récits complexes et polyphoniques, a plongé dans l’histoire tourmentée du Sud, explorant les thèmes de la mémoire, de la culpabilité et de la rédemption avec une richesse stylistique sans égale.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste des littératures comparées à la Sorbonne, observe : “La puissance de la classique littérature américaine réside souvent dans sa capacité à dépeindre l’âme humaine face à l’immensité d’un continent, une quête d’identité que l’on retrouve, sous d’autres formes, dans nos propres romans picaresques. Ces auteurs du XXe siècle ont su traduire les angoisses et les espoirs d’une époque avec une force inouïe, établissant un dialogue implicite avec les questionnements existentiels de leurs contemporains français.”

En quoi le modernisme américain se distingue-t-il ?

Le modernisme américain se distingue par son expérimentation formelle, sa fragmentation narrative et sa focalisation sur la conscience individuelle, souvent en proie à l’aliénation. Contrairement au modernisme européen parfois plus hermétique, il conserve souvent une ancre forte dans la réalité sociale et psychologique américaine, tout en repoussant les frontières de la narration traditionnelle.

Les auteurs modernistes américains ont cherché à capturer la complexité du monde moderne par des techniques narratives innovantes. Le “courant de conscience” de Faulkner, la phrase épurée d’Hemingway, ou les expérimentations poétiques d’Ezra Pound et T.S. Eliot (bien que ce dernier ait passé une grande partie de sa vie en Europe) ont redéfini ce que pouvait être la littérature. Ils ont exploré la perte de repères, la solitude et la quête de sens dans un monde en rapide transformation, des thèmes universels qui trouvent des résonances dans les œuvres de Proust ou Joyce.

Les Voix Multiples et les Défis Sociaux

Comment la littérature a-t-elle abordé la question raciale et sociale ?

La classique littérature américaine a été un forum essentiel pour l’exploration des questions raciales et sociales, en particulier la ségrégation et l’expérience afro-américaine. Des auteurs comme Zora Neale Hurston et Richard Wright ont donné une voix puissante aux communautés marginalisées, dénonçant les injustices et célébrant la résilience culturelle.

Zora Neale Hurston, figure majeure de la Renaissance de Harlem, a su, avec Une partie de leur regard, capter l’authenticité de la culture et du langage afro-américains, offrant une perspective intérieure et vibrante sur la vie dans le Sud. Son œuvre est un témoignage précieux de la force et de la beauté de l’esprit humain face à l’adversité. Richard Wright, quant à lui, a plongé dans les réalités brutales du racisme et de la pauvreté avec des romans comme Un enfant du pays, exposant la violence systémique et les conséquences psychologiques dévastatrices de l’oppression. Ces œuvres, bien que spécifiques au contexte américain, résonnent avec les luttes universelles pour la dignité et la reconnaissance.

Quel est l’impact de la littérature américaine classique sur la culture contemporaine ?

L’influence de la classique littérature américaine est omniprésente, non seulement dans les arts et la pensée américains, mais aussi à l’échelle mondiale. Ces œuvres continuent d’inspirer des films, des séries télévisées, des pièces de théâtre et de nouvelles créations littéraires, prouvant leur pertinence intemporelle.

Les thèmes abordés par ces classiques – la quête d’identité, le rêve américain, la confrontation avec la nature, les tensions sociales et raciales – sont universels et continuent de parler à un public contemporain. Ils fournissent un cadre pour comprendre les défis persistants de la société moderne et offrent des insights précieux sur la condition humaine. De nombreux universitaires français, à l’instar de la Docteure Hélène Moreau, critique littéraire reconnue, affirment : “Ce corpus d’œuvres, bien que géographiquement distinct, entretient un dialogue fascinant avec les courants européens, notamment français, dans sa recherche stylistique et philosophique. L’étude de la classique littérature américaine est donc essentielle pour quiconque souhaite comprendre les ramifications de la pensée occidentale et la richesse des expressions artistiques.” Ces œuvres sont des phares qui éclairent notre présent et nous invitent à une réflexion critique sur notre propre rapport au monde. Elles constituent sans conteste une partie intégrante des les meilleurs classiques de la littérature et, plus largement, des les classiques de la littérature mondiale.

Comparaisons et Résonances : Un Dialogue Transatlantique

Quels liens unissent la littérature classique américaine et la tradition française ?

Si la classique littérature américaine a forgé sa propre identité, elle n’en a pas moins entretenu un dialogue riche et complexe avec la tradition littéraire française. Les influences se sont manifestées dans les deux sens, les romanciers et poètes américains s’inspirant des mouvements européens, tandis que les auteurs français étaient fascinés par l’audace et l’exotisme du Nouveau Monde.

Au XIXe siècle, l’influence du romantisme français est perceptible chez certains auteurs américains, tandis que l’intérêt de Baudelaire pour Poe témoigne d’une reconnaissance mutuelle de l’exploration des ténèbres de l’âme. Plus tard, le réalisme et le naturalisme américains ont trouvé des échos chez Zola, bien que chaque tradition ait adapté ces courants à ses propres spécificités culturelles et sociales. Les existentialistes français du XXe siècle, tels Sartre et Camus, ont eux-mêmes puisé dans l’exploration de la liberté individuelle et de l’absurdité de la condition humaine, des thèmes abondamment traités par des auteurs américains comme Hemingway ou Faulkner, qui souvent dépeignaient des personnages solitaires confrontés à des choix moraux cruciaux. Ces interactions prouvent que la littérature est un fleuve sans frontières, où les idées et les styles circulent et se métamorphosent.

Comment les auteurs américains ont-ils interprété les idéaux européens ?

Les auteurs de la classique littérature américaine ont souvent interprété et parfois subverti les idéaux européens, notamment ceux des Lumières françaises, à travers le prisme de l’expérience américaine. La liberté, l’égalité et la quête du bonheur, si chères à nos philosophes, ont été réinvesties dans un contexte de colonisation, d’expansion et de diversité culturelle, donnant lieu à des explorations uniques de ces concepts.

Des figures comme Thomas Jefferson et Thomas Paine, imprégnés de la pensée des Lumières françaises, ont appliqué ces principes à la fondation d’une nation. Mais la littérature qui a suivi a souvent mis en lumière les contradictions inhérentes à ces idéaux, notamment en ce qui concerne l’esclavage et la place des minorités. Des romanciers comme F. Scott Fitzgerald ont exploré le “rêve américain” – une déclinaison de l’idéal de progrès et de réussite – avec un mélange de fascination et de désillusion, montrant comment l’utopie pouvait se heurter à la corruption et à l’illusion. Cette confrontation des idéaux avec la réalité a donné lieu à une littérature d’une richesse philosophique et critique incomparable.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q1 : Qu’est-ce qui définit une œuvre de la classique littérature américaine ?

R1 : Une œuvre de la classique littérature américaine se caractérise par sa pertinence intemporelle, son influence durable sur la culture et la pensée, son exploration des thèmes universels à travers le prisme de l’expérience américaine, et sa qualité stylistique et narrative exceptionnelle. Elle capture souvent l’esprit d’une époque ou d’un mouvement.

Q2 : Quels sont les thèmes récurrents dans la littérature classique américaine ?

R2 : Les thèmes récurrents incluent la quête d’identité, le rêve américain (et sa désillusion), la nature sauvage et son influence, la religion et la moralité puritaine, la confrontation avec les injustices sociales et raciales, l’aliénation de l’individu, et l’exploration de la psyché humaine. Ces motifs confèrent une profondeur unique à la classique littérature américaine.

Q3 : Pourquoi la littérature classique américaine est-elle importante à étudier ?

R3 : L’étude de la classique littérature américaine est cruciale car elle offre des clés de compréhension de l’histoire, de la culture et de la psychologie américaine. Elle permet également d’appréhender des problématiques humaines universelles et d’enrichir notre propre réflexion sur la littérature et l’art en général, révélant des passerelles avec d’autres traditions.

Q4 : Quels sont les auteurs féminins majeurs de la littérature classique américaine ?

R4 : Outre Edith Wharton et Zora Neale Hurston mentionnées, des figures comme Emily Dickinson, icône de la poésie américaine par son originalité et sa profondeur, et Flannery O’Connor, maître du conte gothique du Sud, sont des piliers incontournables de la classique littérature américaine. Leurs œuvres ont défié les conventions et enrichi le paysage littéraire.

Q5 : Y a-t-il des influences françaises notables sur la littérature classique américaine ?

R5 : Oui, la pensée des Lumières françaises a influencé les écrits fondateurs, et le romantisme français a pu inspirer certains auteurs du XIXe siècle. De plus, les mouvements littéraires comme le réalisme et le naturalisme ont eu des échos, bien que la classique littérature américaine ait toujours adapté ces influences à son contexte unique, souvent avec une touche d’audace formelle.

Un Héritage Éclatant pour une Réflexion Pérenne

Ainsi s’achève notre exploration de la classique littérature américaine, un continent littéraire dont la richesse et la diversité n’ont de cesse de nous émerveiller. Des sermonnaires puritains aux poètes du renouveau, des romanciers de l’intime aux chroniqueurs sociaux, chaque voix a contribué à bâtir un panthéon d’œuvres qui, loin de se limiter à un cadre national, dialoguent avec l’humanité entière. Ces textes, par leur puissance évocatrice, leur profondeur psychologique et leur audace stylistique, continuent d’éclairer notre compréhension des enjeux humains et des défis sociétaux.

Leur héritage n’est pas figé dans le temps ; il se perpétue dans chaque nouvelle lecture, dans chaque réflexion qu’il suscite, prouvant que la grandeur d’une œuvre réside dans sa capacité à transcender les époques et les frontières. Pour l’amour de la France, et plus encore pour l’amour des lettres, nous vous invitons à plonger dans ces pages, à vous laisser emporter par ces récits, et à découvrir par vous-même la splendeur et la complexité de la classique littérature américaine. Elle est un miroir tendu non seulement à une nation, mais à l’essence même de notre condition, un appel vibrant à la contemplation et à l’émerveillement.