Au cœur de la culture française, la littérature se dresse comme un monument intemporel, dont les fondations ont été posées par les esprits brillants des XVIIe et XVIIIe siècles. Loin d’être réservés aux érudits, les Classiques De La Littérature Jeunesse issus de cette période offrent un véritable trésor de sagesse, d’imagination et de beauté linguistique, invitant les jeunes âmes à un voyage initiatique incomparable. Ces œuvres, souvent adaptées ou réinterprétées, sont les phares qui guident nos enfants à travers les méandres de l’existence, leur inculquant des valeurs universelles et une profonde appréciation pour la richesse de notre langue. Elles constituent une passerelle précieuse vers le patrimoine culturel, forgeant l’esprit critique et l’esthétique des futurs citoyens. Pour comprendre l’importance des meilleurs classiques littérature, il est essentiel de plonger dans leurs origines et leur portée.

Aux Sources de l’Enchantement : La Naissance des Récits pour la Jeunesse

Quand la Littérature Classique Rencontre l’Éveil des Jeunes Esprits ?

La rencontre entre la littérature classique et l’éveil des jeunes esprits n’est pas fortuite ; elle est le fruit d’une lente maturation socioculturelle. Si le XVIIe siècle voit l’émergence de contes et de fables initialement destinés à un public adulte, leur simplicité narrative et leurs leçons morales les rendent rapidement accessibles aux enfants. Le XVIIIe siècle, avec l’esprit des Lumières, accentue cette tendance en plaçant l’éducation au centre des préoccupations, ouvrant la voie à une littérature explicitement pédagogique et divertissante pour la jeunesse.

L’émergence des classiques de la littérature jeunesse remonte principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles, période faste où la France rayonnait de mille feux littéraires. Avant cela, la notion de “littérature jeunesse” telle que nous l’entendons était embryonnaire, les enfants étant exposés aux mêmes récits que les adultes, souvent des contes populaires ou des histoires religieuses. C’est avec des figures emblématiques comme Jean de La Fontaine et Charles Perrault que l’on voit naître des œuvres qui, par leur forme et leur fond, vont durablement marquer l’imaginaire enfantin et adolescent. Ces auteurs, chacun à leur manière, ont su capter l’essence de la transmission orale pour la transformer en écrits pérennes, façonnant ainsi les premiers jalons d’un genre à part entière.

Quels Auteurs ont Façonné les Premiers Classiques de la Littérature Jeunesse ?

Plusieurs génies de cette époque ont posé les fondations des classiques de la littérature jeunesse. Jean de La Fontaine, avec ses Fables, offre un recueil de contes animaliers où la moralité est reine, une véritable école de vie. Charles Perrault, quant à lui, est le père des Contes de ma mère l’Oye, qui ont enchanté des générations avec des personnages comme Cendrillon et le Chat Botté. Fénelon, avec Les Aventures de Télémaque, propose une épopée pédagogique qui initie aux vertus. Ces auteurs ont créé des univers où l’imaginaire se mêle à l’instruction.

Le premier nom qui vient à l’esprit est bien sûr Jean de La Fontaine (1621-1695). Ses Fables, publiées en plusieurs livres de 1668 à 1694, sont des trésors d’ingéniosité. Initialement conçues pour la cour et la bonne société, leur génie réside dans leur capacité à délivrer des leçons de morale universelles à travers des apologues mettant en scène des animaux anthropomorphes. La clarté de leur langue, la musicalité des vers et la pertinence de leurs enseignements les ont rapidement destinées aux jeunes esprits, devenant un pilier de l’éducation.

Quelques années plus tard, Charles Perrault (1628-1703), homme de lettres et académicien, publiait en 1697 ses Histoires ou Contes du temps passé, avec des moralités, plus connues sous le titre Contes de ma mère l’Oye. Des récits tels que Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle au bois dormant, ou encore Le Chat Botté, ont traversé les âges. Ces contes, puisant dans le folklore oral, ont été transcrits et embellis, dotés de morales explicites, et ont ainsi offert un répertoire imaginaire fondateur pour les enfants du monde entier.

Au XVIIIe siècle, d’autres figures comme François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715) ont également contribué. Son œuvre majeure, Les Aventures de Télémaque (1699), bien qu’écrite comme un roman didactique pour le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, est devenue un classique de l’éducation. Ce récit initiatique, inspiré de l’Odyssée, enseigne les vertus de la sagesse, de la justice et de la bonne gouvernance, le rendant parfaitement adapté à la formation des jeunes gens.

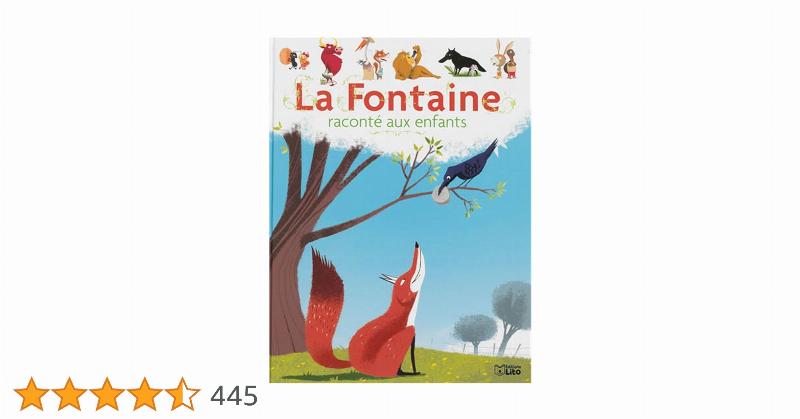

Les fables de La Fontaine illustrées, un classique indémodable de la littérature jeunesse française du XVIIe siècle

Les fables de La Fontaine illustrées, un classique indémodable de la littérature jeunesse française du XVIIe siècle

L’Art de la Narration et la Profondeur des Thèmes

Quels Motifs et Symboles Clés Résonnent dans ces Œuvres Immortelles ?

Les classiques de la littérature jeunesse sont émaillés de motifs et de symboles intemporels qui parlent directement à l’âme enfantine. On y trouve la lutte du bien contre le mal, la quête d’identité, la sagesse incarnée par des animaux ou des figures tutélaires, la tentation et ses conséquences. Les symboles sont souvent archétypaux : la forêt représente l’inconnu, le chemin le parcours initiatique, le miroir la vérité. Ces éléments récurrents aident les jeunes lecteurs à décrypter le monde.

Dans les Fables de La Fontaine, les animaux ne sont pas de simples créatures ; ils sont des archétypes de la nature humaine. Le renard symbolise la ruse, le lion la puissance, la fourmi la prévoyance. À travers ces figures, les enfants apprennent les rouages de la société, la flatterie, la paresse, la vertu du travail. Chaque fable est un petit théâtre moral où les animaux jouent des rôles qui résonnent avec les expériences humaines, même les plus jeunes. Le symbolisme est clair et la portée éducative immédiate.

Chez Perrault, les contes regorgent également de symboles. Le petit chaperon rouge et le loup représentent l’innocence face au danger. La pantoufle de verre de Cendrillon est le symbole de la fragilité, de la pureté et de l’opportunité. La forêt dense où se perdent les enfants est souvent le lieu de l’épreuve et de la transformation. Ces motifs ancrés dans l’imaginaire collectif préparent les jeunes esprits aux complexités de la vie et à la nécessaire distinction entre le bien et le mal. Le prince charmant et la marraine fée incarnent l’espoir et la magie salvatrice.

Comment les Auteurs des XVIIe et XVIIIe Siècles Utilisent-ils le Style pour Captiver ?

Le style des auteurs classiques, même dans les œuvres destinées à la jeunesse, est d’une richesse remarquable. La Fontaine utilise des vers mesurés, des dialogues vifs et une langue élégante mais accessible. Perrault opte pour une prose simple et directe, mais empreinte d’une poésie sous-jacente qui maintient le suspense et l’émerveillement. Fénelon, quant à lui, emploie une prose plus soutenue, mais d’une clarté exemplaire, propre à l’enseignement. Ces choix stylistiques participent pleinement à la pérennité de ces textes.

L’élégance de la langue française, cultivée à l’âge d’or, transparaît dans ces œuvres. La Fontaine est un maître du vers, jonglant avec les alexandrins et les octosyllabes pour créer une musicalité inimitable. Sa capacité à rendre les dialogues vivants et les descriptions concises fait de ses fables de véritables joyaux poétiques. Perrault, lui, privilégie une prose plus directe, mais non moins raffinée. Ses contes sont caractérisés par une narration fluide, une progression claire et un vocabulaire choisi qui instille un sentiment de merveilleux et de mystère. L’utilisation de répétitions, de formules rituelles (“Il était une fois…”) et d’un certain décalage humoristique contribue à leur charme intemporel.

Madame de Genlis, figure du XVIIIe siècle, s’inscrit dans cette lignée en proposant des récits où la forme est au service du fond. Ses histoires sont souvent des dialogues ou des lettres, rendant l’apprentissage interactif et engageant pour ses jeunes lecteurs. La clarté, la morale implicite ou explicite et une certaine grâce stylistique sont des constantes qui ont permis à ces roman littérature classique d’exercer une fascination durable.

“Les Fables de La Fontaine ne sont pas de simples histoires pour enfants ; elles sont des miroirs tendus à la société, des leçons de vie encapsulées dans la légèreté des vers. Leur génie réside dans cette double lecture, accessible aux plus jeunes comme aux esprits les plus avisés.” — Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste de la littérature du Grand Siècle.

L’Héritage et la Réception des Œuvres Classiques

Quel a Été l’Impact des Classiques de la Littérature Jeunesse sur les Générations ?

L’impact des classiques de la littérature jeunesse sur les générations est immense et multidimensionnel. Ils ont forgé l’imaginaire collectif, transmis des valeurs morales et sociales fondamentales, et initié des millions d’enfants à la beauté de la langue française. Ces œuvres sont des fondations sur lesquelles s’est bâtie l’identité culturelle française et, au-delà, universelle. Elles continuent d’être lues, réinterprétées et adaptées, témoignant de leur pertinence éternelle.

L’héritage de ces œuvres est inestimable. Elles ont non seulement diverti, mais aussi éduqué des générations entières, ancrant dans l’inconscient collectif des récits et des personnages qui sont devenus des références culturelles incontournables. Les Fables de La Fontaine sont encore apprises par cœur dans les écoles, et les contes de Perrault continuent d’être les premières histoires que l’on raconte au coucher. Leur influence dépasse largement les frontières de la France, comme en témoignent les nombreuses adaptations et traductions à travers le monde. On pourrait presque faire un parallèle avec l’influence des classiques de la littérature américaine sur leur propre culture.

Un livre ancien ouvert des contes de Charles Perrault, illustrant la magie des classiques de la littérature jeunesse française

Un livre ancien ouvert des contes de Charles Perrault, illustrant la magie des classiques de la littérature jeunesse française

Ces textes ont également joué un rôle crucial dans la transmission de la langue. Par leur clarté et leur musicalité, ils ont offert aux jeunes lecteurs un premier contact avec la richesse et la subtilité du français. Ils ont ainsi contribué à former des générations de locuteurs attentifs aux nuances et à l’élégance de leur langue maternelle, jetant les bases d’une éducation littéraire solide.

Quels Critiques ont Marqué la Réception des Œuvres de Jeunesse au Fil des Siècles ?

La réception des œuvres destinées à la jeunesse a évolué. Initialement perçues comme de simples divertissements ou des outils pédagogiques, elles ont gagné en légitimité. Des critiques et pédagogues comme Rousseau, puis plus tard Sainte-Beuve, ont reconnu leur valeur intrinsèque, soulignant leur rôle dans la formation morale et intellectuelle. Aujourd’hui, les spécialistes de la littérature enfantine continuent d’analyser la profondeur psychologique et la portée universelle de ces textes fondateurs.

La réception critique de ces œuvres a été diverse. À leur époque, les Fables de La Fontaine étaient appréciées pour leur élégance et leur morale, tandis que les Contes de Perrault étaient parfois considérés comme des divertissements légers, voire des vestiges d’une tradition populaire un peu rustre. Cependant, leur succès auprès du public, notamment des enfants, a très vite imposé leur légitimité. Au fil des siècles, des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, dans son Émile ou De l’éducation (1762), bien qu’il ait critiqué certaines fables pour leur morale complexe, a reconnu l’importance de la lecture dans le développement de l’enfant. Les critiques modernes, comme le Dr Hélène Moreau, spécialiste de la littérature d’enfance et de jeunesse, soulignent l’ingéniosité narrative et la pérennité thématique de ces classiques de la littérature jeunesse.

“Les contes de Perrault sont plus que de simples histoires ; ils sont des archétypes de la condition humaine, des fables psychologiques qui nous préparent, dès l’enfance, aux grands mystères et aux inévitables épreuves de l’existence.” — Docteur Hélène Moreau, sémiologue de la littérature enfantine.

Des Classiques Universels : Comparaisons et Influences

Comment les Classiques Français se Comparent-ils à d’Autres Traditions Littéraires ?

Les classiques de la littérature jeunesse française partagent des similitudes avec d’autres traditions littéraires mondiales tout en conservant une spécificité unique. Comme les contes des frères Grimm en Allemagne ou les fables d’Ésope en Grèce, ils explorent des thèmes universels de courage, de ruse ou de sagesse. Cependant, leur élégance linguistique, la subtilité de leurs morales et leur ancrage profond dans le classicisme français leur confèrent une identité propre, marquée par un équilibre entre le merveilleux et la raison.

Les Fables de La Fontaine trouvent des échos dans les traditions des fables d’Ésope, mais se distinguent par une ironie plus mordante et une psychologie des personnages plus développée. De même, les Contes de Perrault partagent des motifs avec les contes populaires européens, comme ceux des frères Grimm, mais se caractérisent par une prose plus raffinée et des moralités souvent plus nuancées, reflétant l’esprit du salon littéraire français. Cette particularité est souvent ce qui différencie la profondeur d’un hernani victor hugo pdf d’un simple récit. Ces œuvres françaises ont cette touche d’élégance et de “bon goût” qui a marqué la culture de l’époque.

Quelle est l’Influence des Classiques Français sur la Culture Contemporaine ?

L’influence des classiques de la littérature jeunesse sur la culture contemporaine est omniprésente. Leurs personnages et leurs récits sont constamment réinterprétés dans le cinéma, le théâtre, la bande dessinée et les jeux vidéo. Ils continuent d’inspirer de nouvelles créations, de stimuler la réflexion sur la morale et l’éthique, et de servir de référence culturelle commune. Leur langage poétique et leur portée universelle garantissent leur place éminente dans notre paysage culturel.

La culture contemporaine puise abondamment dans ce réservoir inépuisable. Des adaptations cinématographiques des contes de Perrault aux innombrables réécritures et hommages, ces œuvres continuent de nourrir l’imagination des créateurs. Les expressions tirées des fables (“se prendre pour le lion”, “chacun son métier, les vaches seront bien gardées”) sont ancrées dans le langage courant. Elles sont un socle culturel commun, permettant des références partagées et des discussions profondes sur des sujets éternels comme la justice, l’amitié, l’amour ou la tromperie.

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi est-il Important d’Introduire les Classiques de la Littérature Jeunesse aux Enfants Aujourd’hui ?

Il est crucial d’introduire les classiques de la littérature jeunesse aux enfants car ces œuvres sont des piliers de notre patrimoine culturel et linguistique. Elles offrent des leçons de vie intemporelles, développent l’imaginaire, enrichissent le vocabulaire et affinent le sens critique. C’est une porte d’entrée vers une compréhension plus profonde de la société et de soi-même.

À Quel Âge Faut-il Commencer à Lire les Fables de La Fontaine aux Enfants ?

Les Fables de La Fontaine peuvent être lues aux enfants dès leur plus jeune âge, souvent dès 4 ou 5 ans, dans des versions adaptées et illustrées. Les plus courtes et les plus simples sont parfaites pour initier. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il pourra apprécier la profondeur des morales et la richesse du texte original, faisant des fables de véritables classiques de la littérature jeunesse.

Les Contes de Perrault sont-ils Toujours Pertinents à l’Ère Numérique ?

Oui, les contes de Perrault restent incroyablement pertinents à l’ère numérique. Leurs thèmes universels (courage, persévérance, bien contre mal) transcendent les époques. Ils offrent un refuge pour l’imaginaire, loin des écrans, et continuent de développer la capacité d’écoute et de rêverie des enfants, confirmant leur statut de classiques de la littérature jeunesse incontournables.

Comment Adapter les Classiques Anciens pour les Jeunes Lecteurs Modernes ?

Pour adapter les classiques anciens aux jeunes lecteurs modernes, il est possible de privilégier des éditions illustrées, des versions simplifiées ou des réécritures respectueuses de l’esprit original. L’essentiel est de conserver l’essence narrative et morale tout en rendant le langage et le contexte plus accessibles, afin que la magie des classiques de la littérature jeunesse opère toujours.

Quels sont les Enseignements Moraux Principaux Transmis par ces Œuvres ?

Les enseignements moraux principaux transmis par ces œuvres sont nombreux : la prudence, la loyauté, la persévérance, la modestie, mais aussi la dénonciation de l’orgueil, de l’avarice ou de la ruse malveillante. Ces classiques de la littérature jeunesse sont de véritables guides éthiques, formant le jugement et la conscience des jeunes lecteurs face aux défis de la vie.

Où Trouver des Versions Adaptées des Classiques de la Littérature Jeunesse pour les Écoles ?

De nombreuses maisons d’édition proposent des collections dédiées aux versions adaptées des classiques de la littérature jeunesse pour les écoles. Il est conseillé de consulter les catalogues des éditeurs spécialisés en littérature jeunesse ou les librairies pédagogiques. Les bibliothèques scolaires et municipales sont également d’excellentes ressources pour trouver ces trésors.

Conclusion

Les classiques de la littérature jeunesse des XVIIe et XVIIIe siècles ne sont pas de simples reliques d’un passé lointain ; ils sont des forces vives, des sources intarissables d’inspiration et d’éducation. En explorant les fables de La Fontaine, les contes de Perrault ou les aventures de Télémaque, les jeunes générations ne se contentent pas de lire des histoires ; elles s’imprègnent d’une langue élégante, découvrent des valeurs universelles et connectent avec l’âme profonde de la France. Ces œuvres intemporelles, véritables phares de notre patrimoine, continuent d’éclairer le chemin des esprits curieux, les invitant à la réflexion et à l’émerveillement. Il est de notre devoir de veiller à ce que ces joyaux des classiques de la littérature jeunesse continuent d’être transmis, car en eux réside une part essentielle de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir.