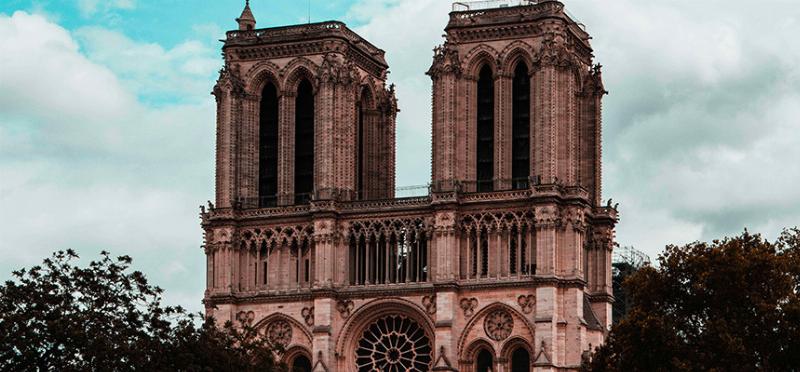

Ah, Notre-Dame de Paris ! Rien qu’à l’évocation de son nom, notre esprit s’envole vers les voûtes élancées, les vitraux chatoyants et les gargouilles veillant sur la Seine. C’est un joyau de l’architecture gothique française, une icône qui a traversé les siècles, défiant le temps et les épreuves. Et après le terrible incendie de 2019, la question de sa valeur, de son coût, est revenue avec une intensité particulière. Mais, sincèrement, vous êtes-vous déjà demandé, au-delà des millions levés pour sa restauration, combien a coûté Notre-Dame de Paris à l’origine, lors de sa première construction ? C’est une question fascinante, et croyez-moi, la réponse est bien plus complexe qu’un simple chiffre en euros. Attachez vos ceintures, car nous allons voyager à travers les âges pour démêler ce mystère.

L’Édification d’un Mythe : Les Coûts Inquantifiables des Origines

Lorsque l’évêque Maurice de Sully posa la première pierre de Notre-Dame en 1163, l’idée même de “coût” tel que nous l’entendons aujourd’hui n’existait pas. Imaginez un chantier s’étendant sur près de deux siècles, où l’économie monétaire était embryonnaire et où la valeur d’un édifice ne se mesurait pas seulement en deniers. Comment évaluer le prix des prières, du labeur acharné de milliers d’hommes, ou de la foi inébranlable qui animait toute une communauté ?

Comment la construction de Notre-Dame a-t-elle été financée au Moyen Âge ?

La construction de Notre-Dame de Paris fut un effort colossal, financé par un mélange complexe de sources. Ce n’était pas un projet unique avec un budget préétabli, mais plutôt une entreprise collective soutenue par la richesse de l’Église, la générosité de la royauté et l’ardeur du peuple parisien. Les revenus provenaient principalement des dîmes ecclésiastiques, des indulgences accordées par le pape, des dons des rois de France et de l’aristocratie, ainsi que des contributions des corporations et des habitants de Paris. On peut dire que chaque pierre, chaque vitrail, était imprégné de la volonté d’une nation.

Comme le dit si bien le Professeur Alain Dubois, historien de l’art médiéval à la Sorbonne : “Attribuer un coût unique à une cathédrale comme Notre-Dame, c’est méconnaître des siècles de labeur humain, de foi et de dons, bien au-delà de toute valeur monétaire quantifiable.” C’est une perspective qui nous rappelle l’essence même de ces bâtisseurs d’éternité.

Quel était le coût des matériaux et de la main-d’œuvre à l’époque ?

Évaluer le coût des matériaux comme la pierre calcaire extraite des carrières de Lutece, le bois des charpentes ou le plomb des toitures est un exercice quasi impossible avec nos étalons modernes. À l’époque, la pierre était souvent extraite localement, ce qui réduisait les frais de transport mais exigeait une main-d’œuvre considérable. Le bois, également, venait des forêts royales et ses “coûts” étaient plus liés à l’effort de coupe et de transport qu’à un prix d’achat.

La main-d’œuvre, composée de tailleurs de pierre, de maçons, de charpentiers, de verriers et de simples manœuvres, était payée en salaires journaliers, mais aussi en nourriture, logement, et parfois en exemptions fiscales ou spirituelles. Le travail était souvent vu comme une offrande religieuse, un service à Dieu et à la communauté. On ne comptait pas les heures, on construisait pour l’éternité.

Notre-Dame de Paris en construction au Moyen Âge, ouvriers transportant des pierres et érigeant des échafaudages

Notre-Dame de Paris en construction au Moyen Âge, ouvriers transportant des pierres et érigeant des échafaudages

Le Grand Rénovateur : Viollet-le-Duc et le Coût de la Sauvegarde

Après des siècles d’existence, Notre-Dame, comme toute dame d’un certain âge, nécessitait un rafraîchissement. Au XIXe siècle, la cathédrale était en piteux état. Le temps, les révolutions, et un certain manque d’entretien avaient laissé des traces. C’est là qu’intervient Eugène Viollet-le-Duc, l’architecte visionnaire qui va entreprendre une restauration d’une ampleur inédite.

Combien a coûté la restauration de Viollet-le-Duc au XIXe siècle ?

La restauration de Viollet-le-Duc, qui s’étendit de 1844 à 1864, fut un chantier colossal, presque une seconde construction tant l’ampleur des travaux était immense. Financée par l’État français, cette entreprise a coûté plusieurs millions de francs de l’époque. Pour vous donner une idée, à la fin des années 1860, on estimait que la restauration avait coûté environ 12 millions de francs. Pour replacer cela dans un contexte plus moderne, cela représenterait des centaines de millions d’euros aujourd’hui, si l’on prend en compte l’évolution du pouvoir d’achat et des coûts de construction. C’était un investissement monumental pour l’époque, reflétant la prise de conscience de la valeur patrimoniale de Notre-Dame.

C’est grâce à lui que nous pouvons admirer aujourd’hui la flèche, les célèbres gargouilles et une grande partie des détails sculpturaux. Sa vision a façonné l’image que nous avons de Notre-Dame, même si ses méthodes ont parfois été controversées. En parlant de sa grandeur, ne manquez pas de découvrir les secrets des tours de notre dame qui sont un témoignage de l’ingéniosité architecturale et de l’ambition de ces bâtisseurs.

La Tragedie de 2019 : Un Coût Émotionnel et Financier Sans Précédent

Le 15 avril 2019 restera gravé dans les mémoires comme un jour de deuil pour le patrimoine mondial. L’incendie de Notre-Dame a ravagé une partie de la toiture, la flèche et causé des dégâts structurels importants. Au-delà de la perte matérielle, l’émotion a été planétaire.

Quelles ont été les estimations initiales des coûts de reconstruction après l’incendie ?

Immédiatement après l’incendie, les estimations initiales pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris ont varié considérablement, allant de centaines de millions à plus d’un milliard d’euros. Ces chiffres prenaient en compte non seulement la reconstruction des parties détruites – la charpente, la toiture, la flèche – mais aussi la consolidation de la structure restante, la restauration des intérieurs endommagés par l’eau et le plomb, et la sécurisation du site. C’était un défi titanesque, à la fois technique et financier.

Heureusement, l’élan de solidarité a été immédiat et sans précédent. Des dons affluant du monde entier ont permis de sécuriser le financement nécessaire. Pour ceux qui s’intéressent aux détails de ce triste événement, il est important de se souvenir de l’état de l’édifice après le drame, notamment l’intérieur, qui a subi des dommages considérables. Vous pouvez avoir un aperçu plus détaillé de ce qu’était l’notre dame de paris incendie interieur pour comprendre l’ampleur du défi de la restauration.

Combien d’argent a été levé pour la reconstruction et d’où proviennent les fonds ?

La générosité a dépassé toutes les attentes. Près d’un milliard d’euros ont été promis ou collectés auprès de donateurs du monde entier. Ces fonds proviennent d’une multitude de sources : grandes entreprises françaises (comme LVMH, Kering, Total), des collectivités territoriales, des fondations, et des millions de particuliers, en France comme à l’étranger. Cet élan de solidarité démontre l’attachement universel à ce monument, qui est bien plus qu’une simple église ; c’est un symbole de la France, de son histoire, de sa culture, et un témoignage de l’art chrétien, au même titre que d’autres catholic churches paris.

La Valeur Inestimable : Au-delà du Compte Bancaire

Parler du coût de Notre-Dame, c’est se heurter à l’impossibilité de mettre un prix sur l’histoire, l’art, la foi et l’identité. La véritable valeur de Notre-Dame ne peut être quantifiée en argent.

Quelle est la valeur culturelle et symbolique de Notre-Dame de Paris ?

La valeur culturelle de Notre-Dame est inestimable. Elle est le cœur battant de Paris, le témoin silencieux de huit siècles d’histoire de France, depuis les couronnements royaux jusqu’aux célébrations nationales et aux moments les plus sombres. C’est un chef-d’œuvre de l’architecture gothique, une source d’inspiration pour des générations d’artistes, d’écrivains et de penseurs. Victor Hugo lui a offert une immortalité littéraire avec son roman. Sa silhouette emblématique est reconnaissable dans le monde entier.

Symboliquement, Notre-Dame représente la résilience, la foi et l’ingéniosité humaine. Elle incarne l’âme de la France, sa capacité à se reconstruire après les épreuves. Elle est le point zéro de toutes les routes de France, un point de repère non seulement géographique mais aussi spirituel et culturel pour des millions de personnes.

Comment le coût d’entretien et de maintenance est-il géré pour un tel monument ?

L’entretien d’un monument de cette taille est un travail de chaque instant et un poste de dépense considérable. Avant l’incendie, l’État français, propriétaire de la cathédrale, déboursait plusieurs millions d’euros chaque année pour la maintenance et les restaurations courantes. Il s’agit de travaux complexes qui nécessitent des artisans spécialisés – tailleurs de pierre, sculpteurs, maîtres verriers, charpentiers – dont le savoir-faire est souvent séculaire.

Après la réouverture, ces dépenses ne feront qu’augmenter, car la surveillance et la conservation d’un édifice restauré exigent une attention constante. C’est un investissement continu pour les générations futures, un engagement à préserver notre patrimoine. Pour les plus curieux, même si elle n’est pas encore totalement rouverte, il est possible de faire une visite virtuelle notre dame de paris gratuit pour apprécier sa grandeur même depuis chez soi.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q : Combien a coûté la construction originale de Notre-Dame de Paris en euros d’aujourd’hui ?

R : Il est impossible de calculer un coût précis en euros d’aujourd’hui pour la construction originale de Notre-Dame, car l’économie et les valeurs du Moyen Âge sont incommensurables avec les nôtres. Les coûts étaient répartis sur des siècles, mêlant dons, travail bénévole et ressources diverses, sans équivalent monétaire moderne direct.

Q : Le coût de la reconstruction après l’incendie de 2019 est-il entièrement couvert ?

R : Oui, grâce à l’incroyable élan de générosité nationale et internationale, près d’un milliard d’euros ont été promis ou collectés, couvrant largement les estimations initiales des coûts de reconstruction après l’incendie de 2019.

Q : Quels sont les principaux postes de dépenses dans la reconstruction actuelle de Notre-Dame ?

R : Les principaux postes de dépenses incluent la sécurisation et la consolidation de la structure, la décontamination du plomb, la reconstruction de la charpente et de la flèche, la restauration des voûtes et des intérieurs, ainsi que la rénovation des œuvres d’art et des vitraux.

Q : La restauration de Notre-Dame respecte-t-elle les techniques d’origine ?

R : La restauration s’efforce de concilier tradition et modernité. Si la flèche a été reconstruite à l’identique avec les plans de Viollet-le-Duc, la charpente a été refaite en chêne selon les techniques médiévales. Cependant, des innovations pour la sécurité et la durabilité sont aussi intégrées.

Q : Existe-t-il d’autres grandes cathédrales françaises qui ont coûté aussi cher que Notre-Dame ?

R : Beaucoup de grandes cathédrales gothiques françaises, comme Chartres, Reims ou Amiens, ont représenté des investissements colossaux pour leur époque, mobilisant des ressources humaines et financières comparables à Notre-Dame. Leur “coût” est aussi difficile à évaluer car il s’étendait sur des siècles d’efforts communautaires et royaux.

Q : Quand Notre-Dame de Paris sera-t-elle rouverte au public ?

R : La réouverture de Notre-Dame de Paris est prévue pour le 8 décembre 2024, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, marquant une étape majeure dans sa renaissance.

Conclusion : Un Héritage Sans Prix

Au terme de ce voyage, la question “combien a coûté Notre-Dame de Paris” semble presque anecdotique. Ce que nous retenons, c’est qu’un monument d’une telle envergure est le fruit d’un investissement qui dépasse la simple comptabilité. Il s’agit d’un engagement générationnel, d’une prouesse technique et artistique alimentée par la foi, le mécénat et la volonté d’un peuple.

Notre-Dame est un cadeau du passé, un trésor pour le présent et un défi pour l’avenir. Sa reconstruction actuelle ne fait que renforcer cette idée : elle est et restera un symbole intemporel, dont la valeur ne se mesure pas en euros, mais en émotions, en histoire partagée et en spiritualité. N’est-ce pas merveilleux de savoir que cet héritage continuera de nous émerveiller pour les siècles à venir ? Je vous invite à venir la contempler de vos propres yeux dès sa réouverture et à partager vos impressions.