La cathédrale Notre-Dame de Paris, emblème éternel de la grandeur française, a traversé les siècles non seulement comme un chef-d’œuvre architectural mais aussi comme une source intarissable d’inspiration artistique. Au cœur de cette quête de beauté et de sens, la figure du Compositeur Notre Dame De Paris évoque une symphonie complexe, faite de traditions liturgiques séculaires, d’innovations mélodiques et de drames humains. Loin d’être un personnage unique figé dans le temps, le “compositeur” de Notre-Dame incarne une lignée de talents qui ont, chacun à leur manière, prêté leur voix musicale à cette pierre vivante, enrichissant son aura d’une dimension sonore inoubliable. Pour “Pour l’amour de la France”, il est impératif d’explorer cette tapisserie musicale qui s’étend du faste du Grand Siècle aux prémices des Lumières, révélant la profonde résonance entre le génie architectural et la création sonore.

Les Racines Profondes : Notre-Dame, Berceau de la Polyphonie et de la Musique Sacrée

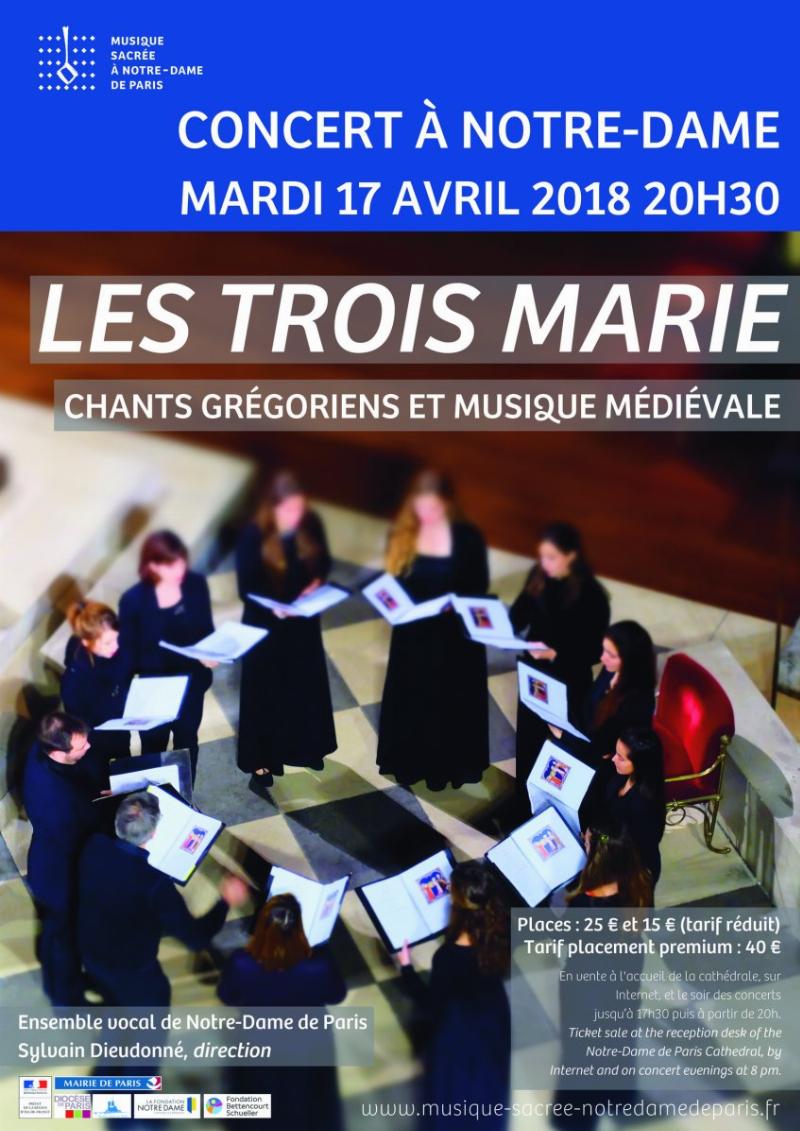

L’histoire de la musique française, et plus largement occidentale, est indissociable de celle de Notre-Dame de Paris. Bien avant les siècles qui nous intéressent spécifiquement ici, la cathédrale fut, dès le XIIe siècle, un laboratoire où s’épanouirent les premières formes de polyphonie, sous l’impulsion de maîtres tels que Léonin et Pérotin. Leur “École de Notre-Dame” posa les jalons de la musique mesurée, une révolution qui permit de structurer le temps musical et de complexifier l’écriture.

Quel rôle la cathédrale a-t-elle joué dans l’évolution musicale ?

La cathédrale Notre-Dame de Paris a été un catalyseur exceptionnel pour l’évolution musicale, servant de centre névralgique où des innovations radicales en matière de polyphonie et de composition liturgique ont vu le jour. C’était un lieu de convergence pour les esprits musicaux les plus brillants, dont les expérimentations ont jeté les bases de la musique occidentale telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Au fil des siècles, cette tradition d’excellence et d’innovation s’est perpétuée, faisant de la cathédrale un phare musical. Le faste des cérémonies royales, les grandes célébrations liturgiques et les concerts grandioses ont toujours requis une musique à la hauteur de la majesté du lieu. Pour comprendre pleinement l’impact de ce monument sur la création artistique, il est essentiel de se pencher sur les figures qui ont marqué son histoire sonore. De la messe solennelle aux œuvres plus intimes, chaque note résonnant sous ses voûtes contribuait à forger son identité.

L’Âge d’Or du Classicisme Français : Les Maîtres de Chapelle et l’Esprit du Grand Siècle

Les XVIIe et XVIIIe siècles marquent un apogée pour la musique française, tant à la Cour qu’au sein des institutions religieuses. La cathédrale, par sa position centrale, accueillait des musiciens et compositeurs de renom, souvent également organistes ou maîtres de chapelle. Ils étaient les véritables dépositaires de la tradition musicale de Notre-Dame.

Qui étaient les figures musicales marquantes à Notre-Dame durant le XVIIe siècle ?

Durant le XVIIe siècle, plusieurs maîtres de chapelle et organistes ont laissé leur empreinte musicale à Notre-Dame. Des figures comme Guillaume-Gabriel Nivers (organiste de Saint-Sulpice, mais dont l’influence s’étendait), Nicolas Gigault, et Jean-Henri d’Anglebert ont contribué à enrichir le répertoire liturgique et organistique de l’époque.

Ces hommes étaient les gardiens d’une tradition et les artisans d’une constante innovation. Leur musique, souvent destinée aux offices, était conçue pour amplifier la grandeur du rituel et élever l’âme des fidèles. Les motets, les magnificats, les hymnes et les pièces d’orgue reflétaient la magnificence de la musique baroque française, caractérisée par une élégance formelle, une richesse harmonique et une expressivité dramatique. C’est dans ce contexte que la messe grégorienne, héritage d’une spiritualité millénaire, continuait d’être célébrée et enrichie de nouvelles compositions polyphoniques, témoignant d’une continuité admirable. Les créations de ces compositeurs s’inscrivaient dans une démarche à la fois sacrée et esthétique, cherchant à atteindre la perfection dans l’expression de la foi et de la beauté.

Maître de chapelle de Notre-Dame de Paris composant de la musique baroque

Maître de chapelle de Notre-Dame de Paris composant de la musique baroque

Comment la musique baroque a-t-elle influencé les compositeurs de Notre-Dame ?

La musique baroque a profondément influencé les compositeurs de Notre-Dame en leur offrant un langage musical riche et expressif, caractérisé par l’ornementation, le contrepoint complexe et la tension dramatique. Ces éléments ont permis d’enrichir considérablement la musique sacrée, l’élevant au rang d’une œuvre d’art capable de rivaliser avec les fastes de la cour.

Le style baroque, avec ses contrastes dynamiques et ses mélodies élaborées, s’est parfaitement adapté à l’acoustique majestueuse de la cathédrale. Les compositeurs de Notre-Dame utilisaient ces techniques pour créer des œuvres qui remplissaient l’espace, portées par les voix du chœur et la puissance de l’orgue. Comme le souligne la Docteure Hélène Moreau, spécialiste de la musique ancienne : “La grandeur architecturale de Notre-Dame appelait une grandeur musicale. Les compositeurs du Baroque ont su relever ce défi, créant une symbiade parfaite entre la pierre et le son.” Leurs compositions, souvent polyphoniques, témoignaient d’une maîtrise technique exceptionnelle, où chaque voix contribuait à la richesse de l’ensemble, créant une expérience sonore immersive pour les fidèles et les auditeurs.

Le XVIIIe Siècle : Lumières et Évolution de la Composition

Le XVIIIe siècle voit l’émergence de nouvelles esthétiques musicales, préfigurant l’ère classique. À Notre-Dame, les compositeurs continuent d’écrire pour la liturgie, mais leurs œuvres commencent à intégrer des éléments de clarté et de simplicité propres au mouvement des Lumières.

Quels compositeurs ont marqué l’orgue de Notre-Dame au XVIIIe siècle ?

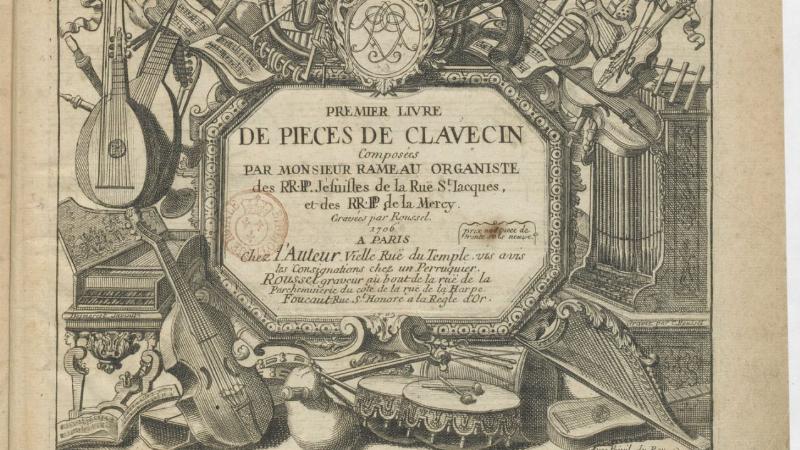

Au XVIIIe siècle, des organistes-compositeurs de premier plan ont continué à magnifier le grand orgue de Notre-Dame. Parmi eux, Louis Marchand et Jean-François Dandrieu, qui ont occupé le poste d’organiste à Notre-Dame, sont des figures emblématiques. Leurs œuvres pour orgue sont des joyaux du répertoire français.

Le grand orgue de Notre-Dame, instrument colossal et vénérable, était la voix musicale la plus puissante de la cathédrale. Ses sonorités grandioses et ses possibilités infinies inspiraient des compositions d’une rare virtuosité et d’une profonde expressivité. Marchand, avec ses fugues et ses dialogues, et Dandrieu, avec ses Noëls variés, ont prouvé l’immense potentiel de l’instrument. L’opinion des experts sur l’orgue de Notre-Dame est unanime : il est un pilier de l’histoire musicale française. Comme le note le Professeur Jean-Luc Dubois : “L’orgue de Notre-Dame n’était pas un simple instrument ; c’était une institution, un acteur à part entière de la vie liturgique et musicale de Paris. Les compositions pour cet orgue sont le reflet d’une époque.” Ces œuvres témoignent d’une écriture raffinée et d’une compréhension intime des capacités de l’instrument, faisant résonner les voûtes de mélodies complexes et puissantes.

Grand orgue de Notre-Dame de Paris à l'époque des Lumières avec un organiste compositeur

Grand orgue de Notre-Dame de Paris à l'époque des Lumières avec un organiste compositeur

En quoi les compositeurs des Lumières à Notre-Dame se distinguent-ils de leurs prédécesseurs baroques ?

Les compositeurs des Lumières à Notre-Dame se distinguent par une recherche de clarté et une tendance vers des formes plus équilibrées et moins ornées que leurs prédécesseurs baroques. Ils ont souvent intégré une plus grande simplicité mélodique et une expressivité plus directe, préfigurant le style classique, tout en conservant la solennité requise par le cadre liturgique.

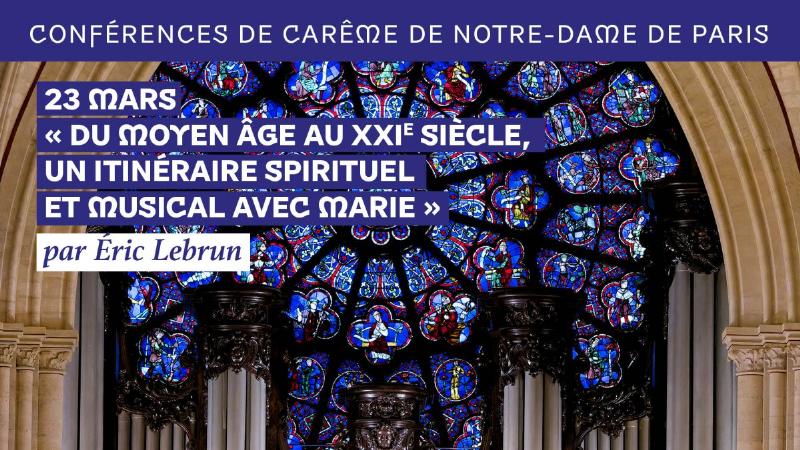

Cette évolution stylistique reflète les changements intellectuels et esthétiques de l’époque, où la raison et l’ordre commençaient à prendre le pas sur la magnificence et le faste du Baroque. La musique de Notre-Dame, tout en restant ancrée dans la tradition sacrée, s’est ouverte à de nouvelles influences, offrant une transition douce vers les sonorités du classicisme naissant. C’est une période fascinante, où les ponts entre les époques musicales étaient constamment renforcés par ces créateurs. Les concerts à Notre-Dame de Paris, même s’ils n’avaient pas la forme moderne que nous connaissons, étaient des moments privilégiés où ces nouvelles sonorités pouvaient être appréciées par un public attentif, combinant dévotion et appréciation esthétique.

Manuscrit musical ancien de la messe grégorienne lié à Notre-Dame de Paris

Manuscrit musical ancien de la messe grégorienne lié à Notre-Dame de Paris

L’Héritage Littéraire et la Postérité du “Compositeur Notre Dame de Paris”

Si les XVIIe et XVIIIe siècles nous offrent une riche tapisserie de compositeurs dédiés à la musique sacrée de Notre-Dame, la popularité du terme “compositeur Notre Dame de Paris” dans l’imaginaire collectif est souvent liée, plus indirectement, à l’immense œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publiée en 1831. Bien que datant du XIXe siècle, ce roman est le catalyseur qui a cimenté la cathédrale dans la conscience culturelle comme un lieu de drame, de passion et de musique, inspirant d’innombrables adaptations.

Comment le roman de Victor Hugo a-t-il influencé la perception du compositeur de Notre-Dame ?

Le roman de Victor Hugo a transformé la perception du compositeur de Notre-Dame en infondant le lieu d’une aura romantique et dramatique, faisant de la cathédrale elle-même un personnage. Cela a pavé la voie à des interprétations musicales ultérieures, qui cherchaient à capturer l’esprit épique et la profondeur émotionnelle du récit.

L’œuvre de Hugo, avec ses personnages emblématiques comme Quasimodo et Esmeralda, a donné une âme et une voix aux pierres de la cathédrale. Le sonneur de cloches, Quasimodo, est en soi une figure de “compositeur” involontaire, façonnant l’ambiance sonore du lieu par ses “mélodies” campanaire. C’est cette force narrative qui a, bien plus tard, inspiré des œuvres comme la comédie musicale moderne. L’écho de cette histoire résonne encore. Qui ne se souvient pas de la figure bohémienne d’Esmeralda, dont l’esprit danse encore dans les imaginaires, portée par la force du récit ? Le roman a créé un prisme à travers lequel toutes les formes d’art, y compris la musique, pouvaient réinterpréter et célébrer Notre-Dame.

Victor Hugo et l'inspiration de Notre-Dame de Paris pour la littérature et la musique

Victor Hugo et l'inspiration de Notre-Dame de Paris pour la littérature et la musique

Existe-t-il un lien entre les compositeurs classiques de Notre-Dame et les adaptations musicales modernes ?

Bien qu’il n’y ait pas de lien direct de composition, les compositeurs classiques de Notre-Dame ont posé les fondations d’une tradition musicale qui a imprégné le lieu d’une solennité et d’une richesse sonore intemporelles. Les adaptations modernes puisent inconsciemment dans cet héritage acoustique et émotionnel, cherchant à recréer l’ampleur et le drame inhérents à la cathédrale.

La musique sacrée des XVIIe et XVIIIe siècles, même si elle est stylistiquement différente des productions contemporaines, a établi une atmosphère d’élévation et de contemplation qui fait partie intégrante de l’identité de Notre-Dame. C’est ce fonds sonore, cette mémoire musicale des pierres, que les créateurs d’aujourd’hui s’efforcent de capter et de réinterpréter. L’hymne Hallelujah de Vianney, par exemple, dans sa résonance contemporaine, se connecte, par la force des lieux, à cette longue histoire de chants et de prières. La cathédrale est un palimpseste musical où chaque époque ajoute sa couche sans effacer les précédentes.

Les Facettes Multiples du Compositeur de Notre-Dame

Le terme de “compositeur Notre Dame de Paris” est donc loin d’être univoque. Il englobe une pluralité de talents et de destins.

Les différentes figures du “compositeur de Notre-Dame” :

- Les Maîtres de Chapelle et Organistes Liturgiques : Gardiens de la tradition sacrée, ils ont composé pour les offices, donnant vie aux cérémonies par leur musique baroque et pré-classique.

- Les Architectes et Bâtisseurs : Par une métaphore audacieuse, on pourrait les considérer comme les premiers “compositeurs” de Notre-Dame, organisant l’espace et la lumière en une symphonie visuelle et spirituelle.

- Victor Hugo : Le “compositeur” littéraire qui a créé le drame fondateur, inspirant des générations d’artistes à donner une voix musicale à son récit.

- Les Compositeurs d’Œuvres Inspirées par la Cathédrale : Ceux qui, au fil des siècles, ont écrit de la musique sur ou pour Notre-Dame, même sans y être directement rattachés, prolongeant ainsi son mythe.

Chacune de ces figures a contribué à forger l’identité sonore et dramatique de la cathédrale.

L’Impact Culturel et la Préservation du Patrimoine Musical

La richesse du patrimoine musical lié à Notre-Dame de Paris est inestimable. Il s’agit d’une part essentielle de l’héritage culturel français, témoignant de l’ingéniosité artistique et de la profondeur spirituelle de notre nation.

Pourquoi est-il crucial de préserver la musique des compositeurs de Notre-Dame des XVIIe et XVIIIe siècles ?

Il est crucial de préserver la musique des compositeurs de Notre-Dame des XVIIe et XVIIIe siècles car elle constitue un témoignage sonore précieux de notre histoire culturelle et religieuse. Ces œuvres, reflétant le génie artistique du Grand Siècle et des Lumières, sont fondamentales pour comprendre l’évolution de la musique française et européenne.

Elles nous offrent une fenêtre unique sur les pratiques liturgiques, les sensibilités esthétiques et la spiritualité de ces époques. La restauration et l’interprétation de ces partitions contribuent non seulement à la sauvegarde d’un héritage sonore, mais aussi à la perpétuation d’une tradition vivante qui continue d’inspirer les musiciens et le public d’aujourd’hui. Ce sont des fragments d’âme figés sur papier, attendant d’être ramenés à la vie par l’interprétation.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

1. Qui est le compositeur du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris ?

Le Grand Orgue de Notre-Dame n’a pas un unique “compositeur” mais a été joué et inspiré par de nombreux organistes-compositeurs au fil des siècles, notamment Louis Marchand et Jean-François Dandrieu aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui ont composé des œuvres magistrales pour cet instrument emblématique.

2. Y a-t-il des opéras ou des ballets du XVIIe ou XVIIIe siècle directement liés à l’histoire de Notre-Dame ?

Bien qu’il n’existe pas d’opéras ou de ballets portant directement sur l’histoire de Notre-Dame au XVIIe ou XVIIIe siècle, l’esprit de grandeur et de drame de l’opéra baroque français (Lully, Rameau) résonne avec la majesté de la cathédrale, et des motets ou des musiques religieuses spécifiques étaient composés pour elle.

3. Comment la musique sacrée de Notre-Dame des XVIIe et XVIIIe siècles est-elle interprétée aujourd’hui ?

La musique sacrée de Notre-Dame des XVIIe et XVIIIe siècles est aujourd’hui interprétée par des ensembles spécialisés dans la musique baroque et classique, utilisant des instruments d’époque et des pratiques d’interprétation historiquement informées, afin de restituer au mieux les sonorités et les intentions originales des compositeurs.

4. Quelle est la signification du “compositeur Notre Dame de Paris” dans un contexte moderne ?

Dans un contexte moderne, le “compositeur Notre Dame de Paris” renvoie souvent aux créateurs des adaptations musicales du roman de Victor Hugo, comme Richard Cocciante pour la célèbre comédie musicale. Cela témoigne de l’évolution de l’inspiration de la cathédrale, du sacré au spectaculaire.

5. Quels sont les principaux instruments associés à la musique de Notre-Dame à l’époque classique ?

À l’époque classique, les principaux instruments associés à la musique de Notre-Dame étaient l’orgue monumental, le chœur (Maîtrise de Notre-Dame), et divers instruments baroques et classiques comme les violes, les flûtes, les hautbois, les bassons, les théorbes et les clavecins, utilisés pour accompagner les motets et les messes.

Conclusion

Le voyage à travers l’histoire du compositeur Notre Dame de Paris révèle une vérité fascinante : ce n’est pas une seule voix qui a chanté la grandeur de la cathédrale, mais un chœur de talents, d’époques et d’intentions diverses. Des maîtres de chapelle du Grand Siècle, dont la musique baroque emplissait les voûtes de ferveur, aux organistes virtuoses des Lumières, qui ont façonné le répertoire de l’instrument le plus majestueux, la cathédrale a été une source inépuisable de création. Et bien que Victor Hugo ait donné, au XIXe siècle, le roman fondateur qui allait populariser son image dramatique, c’est l’accumulation de ces expressions musicales et artistiques qui confère à Notre-Dame son aura éternelle. L’exploration de ce patrimoine nous invite à une réflexion plus profonde sur l’harmonie entre l’art, la foi et l’histoire, une mélodie qui continue de résonner à travers les âges, témoignant de l’âme immortelle de la France.