Ah, la musique classique ! Pour beaucoup d’entre nous, elle évoque des images de salles de concert majestueuses, de partitions complexes et d’une tradition séculaire. Mais si je vous demandais de définir le Contraire De Musique Classique, seriez-vous aussi à l’aise ? C’est une question intrigante, n’est-ce pas ? On pourrait penser que la réponse est simple : tout ce qui n’est pas classique. Mais en tant qu’amoureux et spécialiste de la musique française, je peux vous assurer que la réalité est bien plus nuancée, et surtout, bien plus fascinante. Chercher ce “contraire” n’est pas une quête pour dénigrer, mais plutôt une merveilleuse opportunité de mieux comprendre ce qui fait l’essence même de notre chère musique classique. C’est en traçant les frontières que l’on perçoit mieux le cœur d’un art.

Alors, embarquons ensemble pour cette exploration. Préparez vos oreilles, aiguisez votre curiosité, et laissons-nous guider par les mélodies et les rythmes qui définissent, par contraste, notre patrimoine musical français.

Qu’entend-on par “Musique Classique” ? Un Bref Rappel Essentiel

Avant de chercher son “contraire”, il est crucial de s’entendre sur ce que recouvre le terme “musique classique”. Ce n’est pas juste un genre, c’est un vaste ensemble qui s’étend sur plusieurs siècles, de la Renaissance à nos jours, avec des périodes distinctes comme le baroque, le classicisme, le romantisme et le moderne. En France, cette tradition est particulièrement riche et diverse, de Lully à Debussy, en passant par Berlioz et Ravel.

Généralement, la musique classique se caractérise par :

- Une composition écrite et structurée : Elle repose sur une partition détaillée, avec des règles d’harmonie, de contrepoint et de forme (sonate, fugue, symphonie).

- Des instruments acoustiques spécifiques : Principalement des instruments d’orchestre (cordes, bois, cuivres, percussions), souvent regroupés en ensembles (orchestres, quatuors, trios).

- Une interprétation fidèle à la partition : Bien qu’il y ait place pour l’interprétation artistique, l’essence de l’œuvre est ancrée dans l’écriture du compositeur.

- Une visée artistique et souvent intellectuelle : Elle est conçue pour être écoutée attentivement, souvent dans des cadres formels comme les concerts.

C’est une musique qui demande un certain niveau d’engagement de la part de l’auditeur, une écoute active. Elle est le fruit d’une longue évolution, et ses chefs-d’œuvre sont ce que l’on appelle souvent les classiques de la musique, transcendant les époques par leur beauté et leur ingéniosité. Mais si cela, c’est le “classique”, qu’est-ce qui s’y oppose vraiment ?

Quand la Tradition Rencontre la Nouveauté : L’Évolution de la Musique Française

La musique classique française n’a jamais été statique ; elle a toujours dialogué avec son époque, intégrant parfois des éléments qui, à première vue, pourraient sembler être son propre contraire. Pensez à Claude Debussy, dont la musique impressionniste a rompu avec les canons romantiques allemands, apportant des couleurs et des harmonies inédites. Ou à Erik Satie, dont les “Gymnopédies” défiaient la gravité et la complexité de son temps par leur simplicité épurée. Ces compositeurs, tout en restant dans le giron “classique”, ont semé les graines de nouvelles sonorités, ouvrant la voie à des expérimentations futures. Ils ont montré que l’innovation peut surgir de l’intérieur, faisant évoluer la définition même du classique.

Explorer le Spectre : Le Contraire de Musique Classique Vient-il du Peuple ?

L’une des distinctions les plus évidentes, lorsqu’on cherche le contraire de musique classique, se trouve dans les origines et les contextes de création.

La Musique Populaire et Traditionnelle : Un Écho Loin du Salon ?

Le premier “contraire” qui vient à l’esprit, c’est souvent la musique populaire et traditionnelle. En France, cela englobe des chansons folkloriques régionales, les airs de guinguette, la chanson française du début du 20e siècle.

Qu’est-ce qui distingue principalement la musique classique des musiques populaires ?

La distinction principale réside dans leur transmission et leur objectif. La musique populaire est souvent transmise oralement, évolue avec le temps et sert des fonctions sociales (danse, fête). La musique classique, elle, est écrite, fixée par une partition et vise une expression artistique plus formelle.

Ces musiques sont rarement composées pour être interprétées dans les grandes salles de concert. Elles naissent des traditions orales, de l’improvisation, ou de la nécessité de divertir et de faire danser. Elles sont souvent caractérisées par :

- Une transmission orale : Les mélodies et les paroles se transmettent de génération en génération, avec des variations.

- Une simplicité structurelle : Des formes souvent plus directes, des harmonies plus simples, pensées pour être accessibles.

- Une fonction sociale : Elles accompagnent la vie quotidienne, les fêtes, les célébrations, les rassemblements.

- Une instrumentation flexible : Souvent des instruments facilement disponibles ou spécifiques à une région (accordéon, guitare, cornemuse).

Leur beauté réside dans leur immédiateté, leur ancrage dans le vécu des gens. Elles contrastent avec la musique classique par leur spontanéité et leur relation directe avec le public. D’ailleurs, de nos jours, on peut facilement trouver des musique classique joyeuse youtube, ce qui rend la musique classique plus accessible et démocratisée, un peu à la manière des chansons populaires qui sont partagées sans contrainte.

Le Jazz et le Rock : Rupture ou Renouveau du Rythme ?

Si la musique populaire et traditionnelle représente une divergence, le jazz et le rock, apparus bien plus tard, incarnent une rupture plus franche, surtout en termes d’esthétique et de philosophie musicale.

Peut-on dire que la musique moderne est le contraire de la musique classique ?

Non, la musique moderne n’est pas intrinsèquement le contraire de la musique classique. Si certaines formes (comme l’avant-garde) s’éloignent radicalement, d’autres genres modernes ont des liens stylistiques ou structurels profonds avec le classique, cherchant plutôt à le réinterpréter qu’à s’y opposer.

Le jazz, avec ses racines afro-américaines, a introduit l’improvisation comme élément central, une polyrythmie complexe et des sonorités nouvelles. Le rock, quant à lui, a mis l’accent sur l’énergie brute, la guitare électrique, la rébellion et la performance scénique.

Leurs caractéristiques principales, en contraste avec le classique :

- L’improvisation : Essentielle au jazz, elle donne une liberté que la partition classique ne permet pas directement.

- L’amplification : La guitare électrique, la basse électrique, la batterie puissante – des éléments absents de l’orchestre classique traditionnel.

- Des structures moins rigides : Même si des formes existent (blues, sonate rock), elles sont souvent plus ouvertes à la variation.

- Une attitude différente : Le rock est souvent synonyme de contre-culture, de contestation, là où le classique est perçu comme institutionnel.

Pourtant, l’histoire de la musique regorge d’exemples où le jazz et le rock ont puisé dans le classique, ou inversement. Des compositeurs comme George Gershwin ont brillamment fusionné les deux mondes, et des groupes de rock et musique classique ont créé des œuvres hybrides fascinantes. Cela nous montre que les “contraires” peuvent aussi se rencontrer et s’enrichir mutuellement.

Au-delà des Étiquettes : La Musique Contemporaine est-elle le Contraire de la Musique Classique ?

La question du contraire de musique classique devient encore plus complexe lorsqu’on aborde la musique contemporaine ou d’avant-garde, surtout celle du 20e et 21e siècle. Des compositeurs comme Pierre Boulez en France ont déconstruit les éléments traditionnels de la musique (mélodie, harmonie, rythme) pour explorer de nouvelles sonorités, des structures aléatoires, ou des systèmes sériels extrêmement complexes.

Les compositeurs classiques se sont-ils inspirés d’autres genres ?

Oui, absolument ! De nombreux compositeurs classiques, comme Debussy avec le gamelan javanais ou Ravel avec le jazz, se sont inspirés de musiques extra-européennes, traditionnelles ou populaires, enrichissant ainsi leur propre langage musical et brouillant les frontières.

Cette musique, bien que souvent écrite et jouée par des musiciens ayant une formation classique, peut sembler être un véritable “contraire” de ce que l’on attend intuitivement d’une mélodie harmonieuse. Elle peut être dissonante, atonale, bruitiste, et son objectif est souvent de provoquer, d’expérimenter, de questionner.

- Rupture avec la tonalité : Abandon des systèmes d’harmonie traditionnels.

- Exploration de nouveaux timbres : Utilisation d’instruments de manière non conventionnelle, ou de l’électronique.

- Structures non narratives : Évitant les développements thématiques classiques pour des textures sonores.

Pourtant, l’intention est souvent la même : créer une œuvre d’art exigeante et significative. C’est une extension de la tradition, même si elle la pousse à ses limites extrêmes. Pour citer Geneviève Dubois, éminente musicologue et spécialiste des croisements stylistiques : “La musique, c’est un spectre infini. Chercher le contraire du classique, ce n’est pas le dénigrer, c’est mieux en saisir les contours et la singularité.” Elle est le reflet d’une époque qui interroge ses propres fondations.

Y a-t-il une “Musique Classique” Ailleurs ? Comparaison avec d’autres Traditions.

Pour vraiment cerner le contraire de musique classique européenne et française, il est éclairant de regarder au-delà de nos frontières culturelles. Le monde regorge de traditions musicales riches et sophistiquées qui, dans leur contexte, sont des formes de “musique classique” à part entière.

Pourquoi est-il important de connaître le contraire de musique classique ?

Connaître le contraire de musique classique est important car cela nous aide à mieux définir et apprécier ses caractéristiques propres. En comparant et en contrastant, on enrichit notre compréhension de ce qui rend une œuvre classique unique, tout en ouvrant notre esprit à la diversité et à la richesse infinie du monde musical.

Prenez la musique classique indienne ou la musique classique arabe. Ces traditions ont leurs propres systèmes théoriques (râgas, maqams), leurs instruments spécifiques (sitar, oud, ney), leurs formes vocales et instrumentales complexes, et une histoire de transmission et de raffinement qui s’étend sur des millénaires.

- Systèmes mélodiques et rythmiques différents : Très éloignés des gammes et harmonies occidentales.

- Rôle de l’improvisation : Bien que très structurée par des règles strictes, l’improvisation joue un rôle prépondérant, à l’opposé de la fixation par partition de la musique classique européenne.

- Contexte culturel et spirituel : Souvent liée à des pratiques religieuses, méditatives ou des contes épiques.

Ces musiques ne sont pas le “contraire” de notre classique au sens d’une opposition frontale, mais plutôt des alternatives, des chemins parallèles vers l’excellence musicale. Elles nous rappellent que le concept de “classique” n’est pas universel dans sa forme, mais plutôt dans son aspiration à l’art et à la profondeur. C’est en explorant des univers comme la musique classique arabe que l’on comprend mieux la spécificité de notre propre héritage.

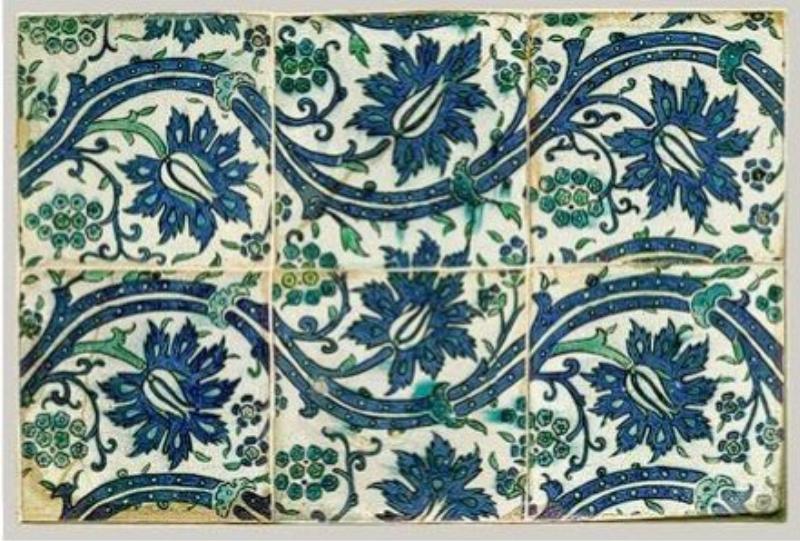

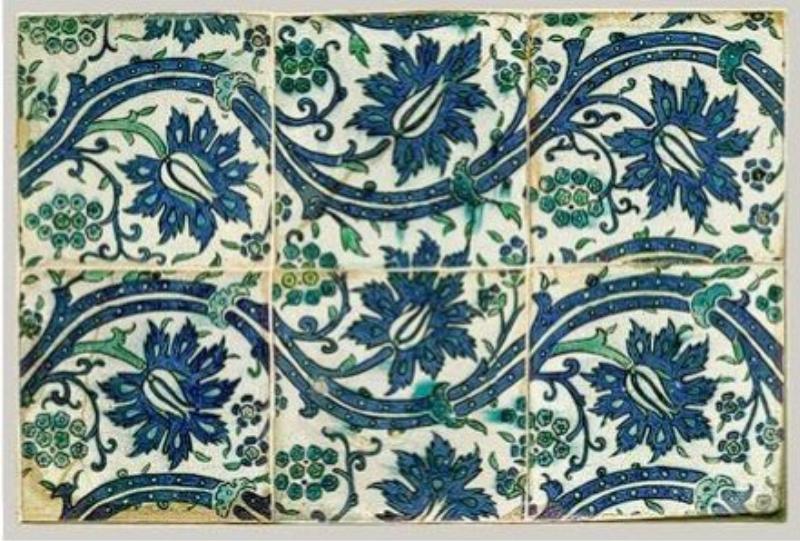

{width=800 height=541}

Comment Naviguer entre les Genres : Élargir son Horizon Musical

Alors, quel est le vrai contraire de musique classique ? En fin de compte, il n’y a pas une seule réponse tranchée. Il s’agit plutôt d’un spectre de “différences” et de “contrastes” qui nous aident à mieux définir le classique par ce qu’il n’est pas, ou par ce qu’il est devenu.

La musique classique est-elle toujours “sérieuse” ?

Non, pas toujours ! Bien que souvent associée à la solennité, la musique classique regorge de pièces légères, humoristiques, voire espiègles. Des compositeurs comme Mozart ou Haydn ont écrit de nombreuses œuvres pleines de joie et d’esprit, prouvant la diversité émotionnelle et l’accessibilité de ce genre.

Pour l’amateur de culture française que vous êtes, mon conseil est simple : explorez. N’ayez pas peur de sortir de votre zone de confort.

- Écoutez activement : Que vous écoutiez du rock, du jazz, de la musique traditionnelle ou de l’avant-garde, essayez de comprendre ce qui la rend unique. Quelles sont ses règles ? Ses intentions ?

- Cherchez les ponts : Vous serez surpris de voir à quel point les genres s’influencent. Un arrangement orchestral dans une chanson pop, une mélodie classique samplée dans un morceau de hip-hop, ou même un solo de jazz inspiré par une fugue de Bach.

- Appréciez la diversité : Chaque genre a sa propre beauté et sa propre validité. Comprendre les “contraires” du classique, c’est enrichir votre propre palais musical.

- Investissez dans votre passion : Pour approfondir votre exploration et dénicher des trésors, n’hésitez pas à vous pencher sur l’achat cd musique classique ou d’autres formats. Posséder des œuvres physiques, c’est aussi un moyen de se connecter plus profondément à l’art et à son histoire.

Questions Fréquemment Posées : Vos Questions sur l’Autre Musique

Qu’est-ce qui distingue principalement la musique classique des musiques populaires ?

La musique classique est principalement définie par sa composition écrite et structurée, son instrumentation acoustique spécifique et son interprétation fidèle à la partition, visant une expression artistique formelle. Les musiques populaires, elles, sont souvent transmises oralement, ont des structures plus simples, et servent des fonctions sociales de divertissement ou de danse, avec une instrumentation plus flexible.

Peut-on dire que la musique moderne est le contraire de la musique classique ?

Non, la musique moderne n’est pas le contraire absolu de la musique classique. Si certaines formes d’avant-garde s’éloignent radicalement des conventions, la musique moderne englobe aussi des œuvres qui s’inscrivent dans la continuité ou la réinterprétation du langage classique, prouvant qu’il s’agit plus d’une évolution que d’une opposition.

Les compositeurs classiques se sont-ils inspirés d’autres genres ?

Absolument ! De nombreux compositeurs classiques, y compris des Français comme Claude Debussy (influencé par le gamelan javanais) ou Maurice Ravel (qui a flirté avec le jazz), ont puisé leur inspiration dans des musiques extra-européennes, traditionnelles ou populaires, enrichissant ainsi leur propre vocabulaire musical.

La musique classique est-elle toujours “sérieuse” ?

Non, c’est une idée reçue ! Bien que souvent associée à la gravité et à la profondeur, la musique classique regorge de pièces légères, joyeuses, humoristiques, voire espiègles. Des compositeurs comme Mozart et Haydn ont créé de nombreuses œuvres débordantes d’esprit et de gaieté, montrant la richesse émotionnelle du genre.

Pourquoi est-il important de connaître le contraire de musique classique ?

Comprendre le contraire de musique classique est crucial pour mieux définir et apprécier ses caractéristiques intrinsèques. En identifiant ce qui la distingue des autres genres, on affine notre perception de ce qui rend une œuvre classique unique, tout en cultivant une ouverture d’esprit face à la diversité et à la richesse infinie de l’expression musicale mondiale.

Conclusion : L’Éloge de la Diversité Musicale

Au terme de notre voyage, il devient clair que le concept de contraire de musique classique est moins une opposition binaire qu’un prisme à travers lequel on peut observer la vaste et merveilleuse complexité du monde musical. Ce n’est pas un ennemi, mais un miroir qui nous aide à mieux comprendre la profondeur, la structure, l’intention et l’héritage de la musique classique française.

Que ce soit la spontanéité d’une mélodie populaire, l’énergie brute du rock, la liberté improvisée du jazz, l’expérimentation audacieuse de la musique contemporaine, ou les systèmes sophistiqués des musiques classiques d’autres cultures, chaque “contraire” apporte une lumière nouvelle sur ce que nous chérissons dans notre patrimoine. C’est en reconnaissant et en explorant ces contrastes que notre amour pour la musique, et en particulier pour la musique classique française, s’épanouit pleinement.

Alors, la prochaine fois que quelqu’un vous demandera le contraire de musique classique, vous pourrez répondre, avec un sourire éclairé, que c’est une invitation à un voyage infini dans le monde des sons, où chaque genre a sa place et son histoire à raconter. Continuons d’explorer, d’écouter, et de vibrer à l’unisson de cette richesse inouïe. Pour l’amour de la France, et pour l’amour de la musique, sous toutes ses formes !