Dans le sillage des murmures du temps, où l’écho des poètes et des philosophes du Grand Siècle se mêle au cliquetis des artisans, l’acte de dessiner Notre-Dame de Paris transcende la simple reproduction graphique pour devenir une méditation sur la grandeur. Cet exercice artistique n’est pas qu’un témoignage de l’œil, mais une communion avec l’âme de la France, une exploration des couches de son histoire et de sa pensée. Pour l’amoureux de notre patrimoine, tracer les contours majestueux de la Cathédrale Notre-Dame, c’est convoquer non seulement les siècles gothiques de sa naissance, mais aussi l’esprit des XVIIe et XVIIIe siècles, périodes où la raison et la passion française ont sculpté un âge d’or littéraire et philosophique. C’est dans ce geste, à la fois humble et audacieux, que réside l’invitation à sonder la profondeur d’une culture, à comprendre comment un monument de pierre s’inscrit dans le vaste poème de notre héritage.

L’Écrin de Pierre dans le Grand Siècle : Contexte Historique et Résonances Philosophiques

Notre-Dame de Paris, avec sa silhouette intemporelle, a traversé les âges pour se dresser, immuable sentinelle, au cœur d’une ville en constante effervescence. Mais comment cette majesté gothique s’insère-t-elle dans le tissu des XVIIe et XVIIIe siècles, ères dominées par le classicisme et les Lumières ? Durant le Grand Siècle, la cathédrale était déjà un édifice ancien, témoin silencieux de la royauté absolue et du raffinement de la cour. Elle incarnait une permanence, un ancrage spirituel et historique, face aux splendeurs nouvelles de Versailles et aux innovations architecturales qui tendaient vers l’ordre et la symétrie.

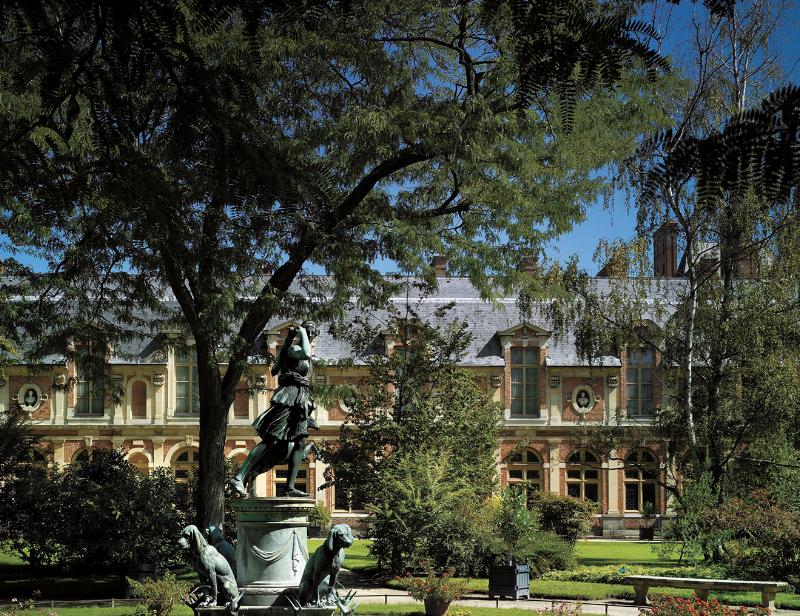

Notre-Dame de Paris au XVIIe siècle, reflétant l'harmonie et la grandeur de l'architecture française classique

Notre-Dame de Paris au XVIIe siècle, reflétant l'harmonie et la grandeur de l'architecture française classique

Les philosophes des Lumières, quant à eux, s’ils critiquaient parfois la superstition associée aux édifices religieux, ne pouvaient ignorer la prouesse technique et la beauté intrinsèque de Notre-Dame. Elle représentait une incarnation du génie humain, une force créatrice capable d’ériger des monuments défiant le temps, un thème récurrent dans les réflexions sur le progrès et la civilisation. L’acte de dessiner Notre-Dame de Paris à cette époque aurait été une tentative de saisir non seulement sa forme, mais aussi l’esprit d’une époque qui apprenait à concilier le passé et les promesses de l’avenir.

« Observer Notre-Dame au XVIIe siècle, c’était contempler une œuvre d’art totale qui, par sa verticalité et sa complexité ornementale, dialoguait avec l’aspiration à l’ordre divin et humain. Elle était une source inépuisable de réflexion sur la grandeur et la place de l’homme dans l’univers, bien avant que le romantisme ne redécouvre sa mélancolie. » – Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’art et spécialiste du patrimoine architectural.

Pourquoi Notre-Dame a-t-elle fasciné les esprits des XVIIe et XVIIIe siècles ?

Notre-Dame de Paris, par son immensité et son histoire séculaire, offrait un contraste saisissant avec l’esthétique classique privilégiant la rationalité et la proportion. Sa persistance au cœur de Paris en faisait un point de référence constant, un symbole de la continuité française, dont les écrivains et penseurs de ces époques ne pouvaient qu’être conscients, l’intégrant, parfois inconsciemment, à leur perception du paysage intellectuel et culturel.

Thèmes et Symboles : La Cathédrale comme Miroir des Âmes Classiques

Quels motifs et symboles récurrents peut-on associer à Notre-Dame de Paris, et comment ces éléments trouvent-ils un écho dans la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles ? La cathédrale elle-même est un symbole multiforme : elle représente la foi, la puissance institutionnelle, l’artisanat d’excellence et la mémoire collective. Ces thèmes résonnent avec les préoccupations des auteurs classiques. La grandeur de l’édifice, ses proportions colossales, évoquent la majesté de Dieu et du pouvoir temporel, thèmes explorés par Bossuet dans ses Oraisons Funèbres ou par Racine dans ses tragédies où la fatalité et la puissance divine pèsent sur les destins humains.

L’ornementation riche et parfois grotesque de Notre-Dame, avec ses gargouilles et ses chimères, pouvait également être perçue comme une allégorie des passions humaines, des vices et des vertus, que Molière disséquait avec tant de brio sur scène. Les Lumières, avec leur quête de la raison et leur esprit critique, auraient vu dans la structure de Notre-Dame non pas seulement un lieu de culte, mais un témoignage monumental de l’évolution de la pensée, de la société et de l’art, invitant à la réflexion sur la condition humaine et les limites de la connaissance. En ce sens, dessiner Notre-Dame de Paris devient un acte herméneutique, une tentative de décrypter les couches de sens que le monument a accumulées.

Quels sont les symboles de Notre-Dame que l’on retrouve dans la pensée classique ?

La cathédrale symbolise l’ordre et la hiérarchie divine et terrestre, l’aspiration humaine à l’éternité et la confrontation avec les mystères de la foi. Ces concepts, essentiels à la pensée classique, de la théologie de Pascal à la philosophie politique de Montesquieu, trouvent dans la pierre de Notre-Dame une illustration tangible de leur portée et de leur universalité.

L’Art du Trait et la Précision Classique : Techniques Artistiques et Littéraires

L’acte de dessiner Notre-Dame de Paris exige une précision et une attention aux détails qui ne sont pas sans rappeler les exigences formelles de l’esthétique classique. La perspective, le jeu des ombres et des lumières, la fidélité aux proportions, sont autant de techniques artistiques qui trouvent leur parallèle dans la clarté, l’équilibre et la rigueur stylistique des écrivains du XVIIe et XVIIIe siècles. L’art de la description, si prisé chez les moralistes comme La Bruyère ou les romanciers comme Madame de Lafayette, vise à peindre des tableaux aussi nets et évocateurs que ceux qu’un dessinateur pourrait créer avec sa mine.

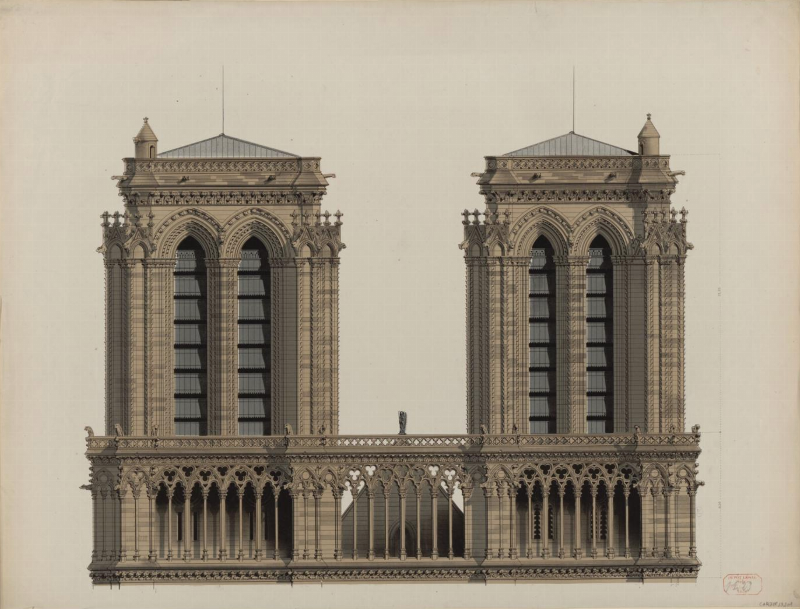

Illustration d'une technique de dessin classique, mettant en valeur la perspective et la lumière sur Notre-Dame

Illustration d'une technique de dessin classique, mettant en valeur la perspective et la lumière sur Notre-Dame

Que ce soit dans la structure parfaite d’une tragédie racinienne, où chaque mot, chaque vers est pesé pour son effet maximal, ou dans la construction logique d’un essai de Montesquieu, la quête de l’harmonie et de la perfection formelle est omniprésente. En observant Notre-Dame, l’artiste et l’écrivain pouvaient puiser dans cette architecture un modèle de composition et d’exécution, une leçon de maîtrise et de beauté épurée. Le geste de l’esquisse est donc un hommage à cette quête de la forme juste, un dialogue silencieux entre la main qui trace et l’esprit qui contemple.

Comment l’art du dessin de Notre-Dame reflète-t-il l’esthétique classique ?

L’art de dessiner Notre-Dame de Paris illustre l’esthétique classique par l’exigence de la justesse des proportions, la recherche de l’harmonie visuelle et la clarté de la composition. Ces principes, essentiels aux arts graphiques, trouvent un écho dans la concision et la recherche de la perfection formelle caractéristiques de la littérature classique française, où chaque élément contribue à la beauté de l’ensemble.

Influence et Réception Critique : Le Regard des Anciens sur la Cathédrale

Bien que Notre-Dame ne soit pas le sujet principal des écrits des XVIIe et XVIIIe siècles, son influence en tant que monument emblématique de Paris est indéniable. Les penseurs et artistes de l’époque l’ont intégrée, consciemment ou non, à leur paysage mental et physique. Son image apparaît dans les gravures et les tableaux de l’époque, souvent comme un élément de fond dans des scènes urbaines, signe de sa reconnaissance comme un pilier de l’identité parisienne.

La réception de l’architecture gothique à cette période était complexe. Alors que l’esthétique classique mettait en avant la symétrie et la pureté des lignes, le gothique était parfois jugé “barbare” ou “désordonné” par certains. Pourtant, sa monumentalité et sa spiritualité ne pouvaient laisser indifférent. C’est cette tension entre la tradition et l’innovation, entre l’ancien et le moderne, qui anime également de nombreux débats littéraires de l’époque, comme la Querelle des Anciens et des Modernes.

La capacité de dessiner Notre-Dame de Paris à cette époque aurait signifié une tentative de concilier ces perceptions, d’apprécier la grandeur du passé tout en l’observant avec un œil éclairé. C’était un acte de documentation autant que d’interprétation, une manière de fixer l’image d’un héritage qui commençait à être perçu à travers le prisme de la raison et du goût nouvellement défini.

Comment les Lumières ont-elles perçu l’architecture gothique de Notre-Dame ?

Les Lumières, malgré leur prédilection pour le classicisme, ne pouvaient ignorer l’imposante présence de Notre-Dame. Certains y voyaient une expression de la grandeur architecturale, quand d’autres y discernaient les vestiges d’une époque moins “éclairée”. C’était un monument qui provoquait la réflexion, un pont entre les ères, s’inscrivant dans leur quête d’une compréhension globale de l’humanité.

Notre-Dame et les Maîtres du Verbe : Parallèles Littéraires et Artistiques

Comment la majesté d’une cathédrale comme Notre-Dame peut-elle être comparée aux œuvres des plus grands esprits du XVIIe et XVIIIe siècles français ? La réponse réside dans la pérennité, la grandeur et la perfection formelle. Les tragédies de Racine, avec leur architecture dramatique impeccable et leur étude profonde des passions, sont des monuments de la littérature aussi solides et intemporels que la pierre de Notre-Dame. La clarté de la langue de Pascal dans ses Pensées ou la subtilité psychologique de Madame de Lafayette dans La Princesse de Clèves incarnent une excellence comparable à la finesse des détails sculptés sur la façade de la cathédrale.

Le geste de dessiner Notre-Dame de Paris s’apparente à l’entreprise d’un écrivain qui, partant d’une idée brute, la sculpte avec soin et précision pour en faire une œuvre achevée. La cathédrale est une narration en pierre, un poème épique dont chaque travée, chaque vitrail, chaque statue raconte une partie de l’histoire et de la pensée humaine. La Fontaine, avec ses fables moralisatrices, parvient à la même synthèse de la forme et du fond, créant des structures narratives denses et significatives.

Quels parallèles peut-on établir entre Notre-Dame et l’œuvre de Molière ou Racine ?

Notre-Dame, par sa construction rigoureuse et son symbolisme profond, peut être comparée à l’architecture dramatique de Molière ou Racine. Leurs pièces, tout comme la cathédrale, sont des édifices où chaque élément a sa place, contribuant à un ensemble harmonieux qui défie le temps et continue de parler aux générations, illustrant la perfection formelle et la profondeur thématique de l’esprit français.

L’Éternel Retour : L’Impact de Notre-Dame sur la Culture Contemporaine et l’Art du Dessin

Aujourd’hui, l’acte de dessiner Notre-Dame de Paris revêt une signification renouvelée, particulièrement après les épreuves récentes qu’elle a traversées. Ce n’est plus seulement un exercice artistique, mais un geste de résilience, une affirmation de l’attachement indéfectible à notre patrimoine. Cet acte renoue le fil invisible qui relie les artistes et les penseurs d’aujourd’hui à ceux des XVIIe et XVIIIe siècles, à travers la contemplation d’un même monument, porteur des mêmes interrogations sur la beauté, le temps et l’héritage.

La cathédrale continue d’inspirer, non seulement les artistes, mais aussi les écrivains, les historiens et le grand public. Elle est un symbole vivant de l’histoire de France, un lieu de mémoire où les échos du passé rencontrent les espoirs du futur. Les techniques modernes de dessin, tout en offrant de nouvelles possibilités, s’inscrivent dans la continuité de la longue tradition des artistes qui, armés de simples outils, ont cherché à capturer son essence.

Le dialogue entre l’art visuel et la littérature demeure pertinent. Chaque trait, chaque ligne tracée pour représenter Notre-Dame, est une forme d’écriture, une manière de raconter son histoire et de l’inscrire dans une nouvelle interprétation. C’est cette capacité à renouveler sans cesse son sens qui fait la force d’un tel monument et la richesse de notre héritage littéraire et artistique.

Comment Notre-Dame continue-t-elle d’inspirer les artistes aujourd’hui ?

Notre-Dame de Paris continue d’inspirer les artistes par sa présence majestueuse et son symbolisme puissant. Elle représente la persévérance, la beauté éternelle et la capacité humaine à créer le grandiose. Pour les artistes d’aujourd’hui, dessiner Notre-Dame de Paris est une façon de se connecter à cette histoire profonde, de rendre hommage à sa résilience et de perpétuer un dialogue artistique qui transcende les siècles.

Questions Fréquemment Posées sur l’Art et l’Héritage de Notre-Dame

Q1 : Quelles étaient les perceptions courantes de Notre-Dame pendant le Siècle des Lumières ?

R : Durant le Siècle des Lumières, Notre-Dame était perçue de manière ambivalente : certains la considéraient comme un vestige d’une époque “obscure”, tandis que d’autres admiraient sa prouesse architecturale et son rôle d’ancrage historique et culturel pour Paris. L’acte de dessiner Notre-Dame de Paris à cette époque aurait été une manière de concilier ces vues.

Q2 : Y a-t-il des références directes à Notre-Dame dans la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles ?

R : Bien que Notre-Dame ne soit pas un sujet central des œuvres littéraires des XVIIe et XVIIIe siècles comme elle le deviendra au XIXe, sa présence dans le paysage parisien en fait un arrière-plan implicite. Des écrivains comme Boileau ou Saint-Simon ont pu l’évoquer dans des descriptions de Paris, comme un élément familier du décor.

Q3 : Comment l’architecture gothique de Notre-Dame a-t-elle influencé l’esthétique classique ?

R : L’architecture gothique, avec sa verticalité et sa complexité, offrait un contrepoint aux idéaux classiques de symétrie et de clarté. Plutôt qu’une influence directe, elle a servi de toile de fond constante, rappelant la richesse de l’histoire et la diversité des formes d’expression artistique que la pensée classique cherchait à ordonner et à comprendre, inspirant indirectement des réflexions sur la beauté.

Q4 : Quels outils les artistes des XVIIe et XVIIIe siècles utilisaient-ils pour dessiner des monuments comme Notre-Dame ?

R : Les artistes des XVIIe et XVIIIe siècles utilisaient principalement des outils tels que la sanguine, la pierre noire, la craie, le fusain, et le lavis d’encre sur papier. Ces techniques permettaient de capturer les volumes, les ombres et les lumières de monuments comme Notre-Dame avec une grande précision, contribuant à l’art de dessiner Notre-Dame de Paris.

Q5 : Quelle est la signification symbolique de dessiner Notre-Dame aujourd’hui, après l’incendie ?

R : Après l’incendie, dessiner Notre-Dame de Paris est devenu un acte de mémoire, de résilience et d’espoir. C’est une manière de participer à sa renaissance, d’affirmer sa place éternelle dans le cœur des Français et dans le patrimoine mondial, en honorant son passé et en anticipant son futur.

Livre ouvert symbolisant la sagesse et Notre-Dame, lien entre art, histoire et philosophie des Lumières

Livre ouvert symbolisant la sagesse et Notre-Dame, lien entre art, histoire et philosophie des Lumières

Conclusion : Notre-Dame, un Palimpseste d’Éclat et d’Écritures

L’acte de dessiner Notre-Dame de Paris est une invitation perpétuelle à sonder les profondeurs de notre héritage. Ce n’est pas seulement l’étude d’une façade ou la capture d’une perspective ; c’est une plongée dans le temps, un dialogue silencieux avec les architectes, les artistes, les penseurs et les écrivains qui, des siècles durant, ont contribué à forger l’âme de la France. Les XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier, nous rappellent que la grandeur d’un monument de pierre résonne avec la grandeur de la pensée et de la littérature.

Chaque trait pour dessiner Notre-Dame de Paris est un hommage à cette quête d’harmonie, de clarté et de profondeur qui caractérise l’âge d’or français. C’est un engagement avec l’esprit d’un passé qui continue de nous éclairer, nous rappelant que la beauté, qu’elle soit architecturale ou littéraire, est un pilier fondamental de notre civilisation. La cathédrale demeure ainsi un palimpseste où chaque époque a inscrit ses rêves et ses réflexions, un lieu de contemplation et d’inspiration pour tous ceux qui, pour l’amour de la France, cherchent à comprendre les liens indéfectibles entre l’art, l’histoire et la philosophie.