Au cœur du XVIIIe siècle français, époque vibrante de bouleversements intellectuels et sociaux, émerge la figure colossale de Denis Diderot. Incarnation même de l’esprit novateur de son temps, il fut l’âme ardente et infatigable d’un projet sans précédent : l’Encyclopédie. Il est impossible d’évoquer Diderot Et Le Siecle Des Lumieres sans immédiatement penser à cette somme de connaissances qui, plus qu’un simple dictionnaire, devint un manifeste philosophique, un instrument de diffusion de la raison et un puissant levier pour la transformation des mentalités. Cet article propose de plonger au cœur de cette période charnière, d’explorer l’influence déterminante de Diderot et de comprendre comment son œuvre a irrémédiablement façonné notre conception du savoir et de la liberté.

Le Siècle des Lumières, cette période faste de l’histoire intellectuelle européenne, se caractérise par une foi inébranlable en la raison, le progrès et l’humanité. C’est un mouvement qui aspire à dissiper les ténèbres de l’ignorance, de la superstition et de la tyrannie par la lumière de la connaissance et de l’analyse critique. Diderot, avec son énergie dévorante et sa curiosité insatiable, se positionne au carrefour de ces aspirations. Il n’est pas seulement un philosophe, mais un dramaturge, un romancier, un critique d’art, un essayiste, un penseur multidisciplinaire dont l’œuvre reflète la richesse et la complexité des idées de son époque. Son engagement pour la diffusion du savoir et l’émancipation de l’esprit humain fait de lui un pilier indéfectible de cette révolution intellectuelle. Pour une compréhension plus large des figures marquantes de cette période, on peut se référer à le siècle des lumières philosophes.

Quels furent les fondements philosophiques et historiques de l’engagement de Diderot ?

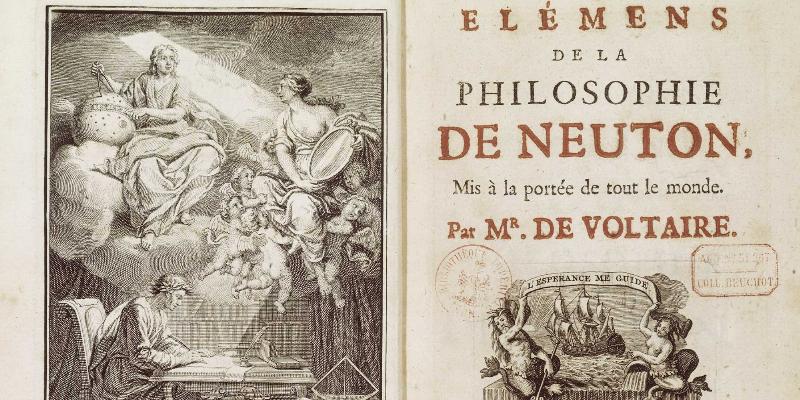

L’engagement de Diderot est enraciné dans le contexte socio-politique et intellectuel de la France du XVIIIe siècle, marqué par la montée des idées nouvelles et les tensions avec l’Ancien Régime. Inspiré par les philosophes anglais comme Locke et Newton, Diderot et ses contemporains aspiraient à une société fondée sur la raison, la liberté de pensée et la tolérance. L’Encyclopédie fut leur champ de bataille intellectuel contre l’obscurantisme et le despotisme.

Né en 1713 à Langres, Denis Diderot est issu d’un milieu bourgeois. Son éducation jésuite lui confère une solide formation classique, mais c’est son esprit critique et son insoumission qui le mènent loin des dogmes. Dès les années 1740, il se tourne vers la philosophie, la science et la littérature, côtoyant les esprits les plus brillants de son temps. La publication des Pensées philosophiques (1746) et de la Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749) lui valent les foudres de la censure et un séjour à Vincennes. Ces expériences renforcent sa conviction que la diffusion du savoir est la clé de l’émancipation individuelle et collective. Le projet de l’Encyclopédie, initialement une traduction de la Cyclopaedia de Chambers, se transforme sous sa houlette en une entreprise colossale de compilation et de réinterprétation du savoir universel, avec la collaboration de d’Alembert et de nombreux autres contributeurs.

La genèse de l’Encyclopédie : un projet de civilisation

La véritable aventure de diderot et le siecle des lumieres se cristallise autour de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ce n’était pas un simple livre, mais une bibliothèque vivante, conçue pour rassembler et organiser toutes les connaissances humaines, des arts libéraux aux arts mécaniques. C’est une œuvre qui met en lumière la dignité du travail manuel et l’importance des techniques, souvent déconsidérées par l’élite intellectuelle de l’époque.

« Il faut tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement… Il faut fouler aux pieds toutes ces vieilles puérilités, renverser les barrières que la raison n’a point posées, rendre aux sciences et aux arts une liberté qui leur est si précieuse. »

— Denis Diderot, “Prospectus de l’Encyclopédie”

Ce projet titanesque fut semé d’embûches. Censures royales, condamnations ecclésiastiques, défections d’associés, et menaces diverses pesèrent constamment sur Diderot et son équipe. Mais sa persévérance fut inébranlable. Il y consacra plus de vingt ans de sa vie, rédigeant lui-même des milliers d’articles, coordonnant le travail de centaines d’auteurs, et corrigeant inlassablement les épreuves. Son rôle de chef d’orchestre intellectuel fut crucial pour maintenir la cohérence et la ligne philosophique de l’ouvrage.

Quelles sont les thématiques centrales de l’œuvre de Diderot et du Siècle des Lumières ?

Les thématiques au cœur de l’œuvre de Diderot et, par extension, du Siècle des Lumières, sont plurielles et interconnectées, toutes convergeant vers l’émancipation de l’esprit humain. Elles incluent la primauté de la raison et de l’expérience, la défense de la tolérance et de la justice, la critique des dogmes religieux et de l’absolutisme politique, ainsi que l’importance de l’éducation et de la science pour le progrès social. Diderot explore également la complexité de la nature humaine et les fondements de la morale.

Voici quelques-unes des idées maîtresses qui traversent les écrits de Diderot :

- La primauté de la Raison et de l’Expérience : Contre la tradition et la révélation, Diderot affirme que la connaissance doit être fondée sur l’observation et l’analyse critique. L’homme est capable de penser par lui-même et de construire son propre savoir.

- La Tolérance et l’Humanisme : Diderot plaide pour le respect des différences d’opinions et de croyances, estimant que la diversité enrichit la société. Il défend la dignité intrinsèque de chaque individu.

- La Critique des Institutions : Qu’il s’agisse de l’Église ou de la monarchie absolue, Diderot ne cesse de dénoncer les abus de pouvoir, l’intolérance religieuse et la censure qui entravent le libre exercice de la pensée.

- L’Importance de l’Éducation : Pour Diderot, l’instruction est le ferment de la liberté. Une population éclairée est une population capable de discernement et de participation à la vie publique.

- La Morale Laïque et le Matérialisme : Diderot développe une pensée matérialiste et athée, ou du moins déiste agnostique, qui cherche les fondements de la morale non pas dans la religion, mais dans la nature humaine et l’utilité sociale.

Ces idées se retrouvent non seulement dans les articles de l’Encyclopédie, mais aussi dans ses œuvres littéraires. Le Neveu de Rameau, par exemple, est un dialogue philosophique qui explore la nature de la génialité, de la morale et de la société, à travers une confrontation de caractères. Jacques le Fataliste et son maître interroge la liberté humaine face au déterminisme, avec une audace narrative qui défie les conventions romanesques. Ces œuvres, bien que souvent publiées à titre posthume ou clandestinement, témoignent de la profondeur de la réflexion de Diderot.

Comment Diderot a-t-il utilisé les techniques artistiques et stylistiques pour exprimer ses idées ?

Diderot était un maître de la forme autant que du fond, utilisant une variété de techniques artistiques et stylistiques pour rendre ses idées plus accessibles et percutantes. Il excelle dans le dialogue philosophique, le conte, l’essai et la critique d’art, souvent avec une ironie mordante et une rhétorique persuasive. Sa prose est vivante, énergique, marquée par une grande liberté de ton et une capacité à explorer les nuances de la pensée humaine, mélangeant souvent le sérieux du débat philosophique à la légèreté de la narration.

Sa maîtrise des genres littéraires est frappante :

- Le Dialogue Philosophique : C’est sans doute la forme la plus caractéristique de sa pensée. Dans des œuvres comme Le Neveu de Rameau ou Le Rêve de D’Alembert, Diderot met en scène des personnages qui confrontent leurs points de vue, permettant d’explorer différentes facettes d’un problème philosophique sans imposer une conclusion unique. Cette dynamique reflète sa propre curiosité intellectuelle et son ouverture au débat.

- Le Conte Philosophique : Des récits comme Jacques le Fataliste ou La Religieuse utilisent la fiction pour explorer des questions existentielles, morales ou sociales. Le récit devient un laboratoire où les idées sont mises à l’épreuve des situations humaines, souvent avec humour et parfois une touche de cynisme.

- La Critique d’Art : Avec les Salons, Diderot invente quasiment la critique d’art moderne. Il ne se contente pas de décrire les tableaux ; il les interprète, les contextualise, et exprime ses émotions avec une subjectivité assumée, mêlant analyse esthétique et réflexion philosophique sur l’art et sa fonction.

- L’Essai et l’Article Encyclopédique : Dans l’Encyclopédie, Diderot utilise un style clair, didactique, mais souvent teinté de sous-entendus et de critiques voilées pour contourner la censure. Il y déploie une prose rigoureuse pour expliquer des concepts complexes, tout en transmettant un message philosophique implicite.

Son style est souvent vif, parfois fragmenté, reflétant la dynamique même de la pensée en mouvement. Il n’hésite pas à interpeller le lecteur, à le prendre à partie, à l’inviter à la réflexion, rompant ainsi avec une écriture purement didactique. Pour ceux qui s’intéressent plus largement aux œuvres emblématiques de cette période, consulter les classique de la littérature peut offrir des perspectives complémentaires.

Quelle a été l’influence et la réception de l’œuvre de Diderot au fil du temps ?

L’influence de Diderot fut immense bien que souvent posthume et complexe, car une grande partie de ses œuvres les plus audacieuses circulèrent d’abord sous le manteau ou furent publiées après sa mort. Sa pensée a profondément marqué le développement du matérialisme, de l’athéisme, de l’esthétique et de l’idée d’un savoir universel accessible à tous. Sa réception fut d’abord controversée, voire hostile par les pouvoirs en place, avant d’être progressivement reconnue et célébrée, en particulier à partir du XIXe siècle.

Durant sa vie, Diderot fut surtout connu comme l’éditeur de l’Encyclopédie, une œuvre certes reconnue pour son ampleur, mais aussi violemment attaquée. Ses écrits les plus subversifs, tels que Le Neveu de Rameau ou Jacques le Fataliste, n’ont été pleinement découverts et appréciés que bien après sa mort, notamment grâce à Goethe qui a contribué à la diffusion du Neveu de Rameau en Allemagne.

L’héritage d’une pensée avant-gardiste

L’héritage de Diderot est multiple :

- Philosophie : Il est un précurseur du matérialisme scientifique et de la critique de l’idéalisme. Ses réflexions sur la nature humaine, la liberté et le déterminisme continuent d’alimenter les débats contemporains.

- Littérature : Son œuvre narrative, notamment Jacques le Fataliste, est considérée comme une expérimentation audacieuse qui anticipe les techniques du roman moderne, brisant la linéarité du récit et interrogeant la relation auteur-lecteur. Pour approfondir le rôle des classiques dans la formation de la pensée moderne, on peut se tourner vers [les classiques littéraires](https://fr.viettopreview.vn/les-classiques littéraires/).

- Critique d’Art : Les Salons ont posé les fondements de la critique d’art, en mêlant analyse technique, jugement esthétique et écho des sensibilités personnelles, influençant des générations de critiques.

- Encyclopédisme : L’Encyclopédie reste un modèle de projet collectif de diffusion du savoir, précurseur des bases de données et des plateformes de connaissance ouvertes.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, affirme : « Diderot n’était pas seulement le coordonnateur d’un projet monumental ; il était l’architecte d’une nouvelle façon de penser, d’écrire et de critiquer le monde. Sa capacité à embrasser toutes les formes d’expression, du plus abstrait au plus concret, fait de lui une figure d’une modernité étonnante, dont l’écho résonne encore dans nos questionnements les plus contemporains. »

Comment Diderot se compare-t-il aux autres grandes figures du Siècle des Lumières ?

Diderot partage avec les autres grandes figures du Siècle des Lumières l’ardeur pour la raison, la liberté et le progrès, mais se distingue par sa pensée plus radicale, son matérialisme assumé, et son approche multidisciplinaire qui intègre philosophie, science, art et littérature. Tandis que Voltaire excellait dans la satire et la lutte contre l’intolérance religieuse, et Rousseau dans la théorie politique et la critique sociale, Diderot incarnait l’esprit d’un explorateur intellectuel sans limites.

Comparons Diderot avec deux de ses contemporains les plus illustres :

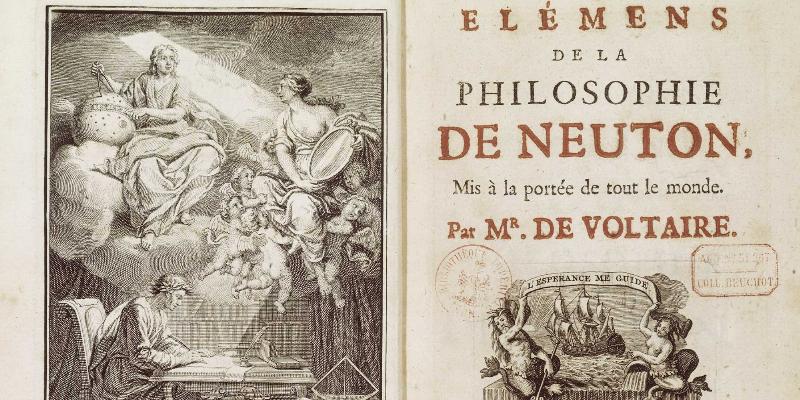

- Diderot et Voltaire : Voltaire, le “patriarche de Ferney”, fut le champion de la tolérance religieuse et un critique féroce de l’Église. Son style, souvent caustique et incisif, se manifeste dans des contes philosophiques comme Candide et ses nombreux pamphlets. Diderot, bien qu’admiratif, va plus loin dans sa critique, remettant en question l’existence même de Dieu et flirtant avec l’athéisme, là où Voltaire restait déiste. Diderot explore également la nature humaine avec une complexité psychologique que l’on retrouve moins chez Voltaire, souvent plus moralisateur.

- Diderot et Rousseau : La relation entre Diderot et Rousseau fut à la fois une profonde amitié et une rupture retentissante. Rousseau, avec ses théories sur l’état de nature, le contrat social et l’éducation (Émile), critique la civilisation et le progrès qui, selon lui, corrompent l’homme. Diderot, fervent défenseur du progrès par la connaissance, s’oppose à ce pessimisme rousseauiste. Leur divergence illustre les tensions internes au Siècle des Lumières lui-même, entre la foi en la perfectibilité humaine par la raison et la nostalgie d’un état de nature idéalisé. Pour une perspective plus approfondie sur les différentes expressions littéraires de l’époque, on peut se référer à le siècle des lumières littérature.

Ces comparaisons mettent en lumière la spécificité de Diderot : un esprit synthétique, capable d’embrasser et de dépasser les courants de pensée de son temps, toujours en quête d’une compréhension globale du monde.

{width=800 height=400}

Quel est l’impact de Diderot sur la culture contemporaine et la littérature française ?

L’impact de Diderot sur la culture contemporaine et la littérature française est profond et durable, bien que souvent diffus. Sa vision d’une connaissance universelle et accessible, sa critique des dogmes et son exploration audacieuse de la forme littéraire ont jeté les bases de nombreuses évolutions modernes. Il est considéré comme un précurseur de l’expérimentation romanesque, de la critique d’art et d’une pensée matérialiste qui continue d’influencer la philosophie.

Son influence se manifeste de plusieurs manières :

- Sur la Littérature : Diderot a ouvert la voie à des formes narratives plus libres et plus complexes. Son audace stylistique, sa capacité à interroger la notion même de récit et la relation entre fiction et réalité ont influencé des auteurs du XIXe et XXe siècles, notamment les romanciers postmodernes qui aiment à jouer avec les conventions.

- Sur la Philosophie et la Science : Sa pensée matérialiste et son intérêt pour les sciences expérimentales ont contribué à démystifier le monde et à poser les bases d’une approche plus empirique de la connaissance. Il a encouragé une pensée critique vis-à-vis de toutes les formes d’autorité, une posture qui reste fondamentale dans nos sociétés démocratiques.

- Sur la Critique d’Art : Les Salons de Diderot restent des textes fondateurs pour quiconque s’intéresse à la manière de parler d’art. Sa subjectivité assumée et sa capacité à évoquer l’émotion face à l’œuvre sont des modèles encore étudiés aujourd’hui.

- Sur la Culture du Savoir : L’esprit de l’Encyclopédie, celui d’un projet collectif visant à compiler et diffuser le savoir pour éclairer le plus grand nombre, résonne fortement avec l’ère numérique et ses plateformes collaboratives de connaissance.

Dr. Hélène Moreau, historienne des idées à la Sorbonne, observe : « Le génie de Diderot réside dans sa capacité à être un homme-orchestre intellectuel, non seulement par l’étendue de ses savoirs, mais par la profonde cohérence de sa démarche. Il n’a eu de cesse de décloisonner les disciplines, de lier l’esthétique à la morale, la science à la littérature, anticipant ainsi la complexité du monde moderne. C’est pourquoi son œuvre demeure une source d’inspiration inépuisable pour les classiques en littérature et au-delà. »

Questions Fréquemment Posées sur Diderot et le Siècle des Lumières

Qui était Denis Diderot et quel a été son rôle principal ?

Denis Diderot (1713-1784) était un philosophe, écrivain et encyclopédiste français, figure majeure du Siècle des Lumières. Son rôle principal fut de diriger la publication de l’Encyclopédie, œuvre monumentale visant à compiler et diffuser le savoir universel, mais aussi d’y insuffler un esprit critique et philosophique novateur, remettant en question les autorités établies.

Qu’est-ce que l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ?

L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, est une œuvre collective éditée par Diderot et d’Alembert entre 1751 et 1772. Plus qu’un simple dictionnaire, elle se voulait une somme des connaissances humaines de l’époque, promouvant la raison, la science et les valeurs des Lumières, tout en critiquant l’obscurantisme et le despotisme.

Pourquoi Diderot est-il considéré comme une figure centrale du Siècle des Lumières ?

Diderot est central car il a incarné l’esprit multidisciplinaire et la curiosité intellectuelle des Lumières. Son engagement inlassable pour l’Encyclopédie, ses propres écrits audacieux sur la philosophie, la science, l’art et la littérature, et sa défense acharnée de la liberté de pensée ont fait de lui un pivot essentiel de ce mouvement intellectuel.

Quelles sont les œuvres majeures de Diderot en dehors de l’Encyclopédie ?

En dehors de l’Encyclopédie, Diderot a laissé une œuvre littéraire et philosophique riche, bien que souvent publiée de manière posthume. Parmi ses œuvres majeures, on compte Lettre sur les aveugles, Le Neveu de Rameau, Jacques le Fataliste et son maître, La Religieuse, et les Salons, qui sont des critiques d’art novatrices.

Comment Diderot a-t-il géré la censure pendant la publication de l’Encyclopédie ?

Diderot a géré la censure avec ruse et persévérance. Il a souvent utilisé des stratégies de contournement, comme des articles en apparence innocents qui contenaient des sous-entendus critiques, ou la publication de certains volumes à l’étranger. Malgré les condamnations royales et ecclésiastiques, il n’a jamais abandonné le projet, travaillant souvent dans la clandestinité.

Quelle est la pertinence de Diderot aujourd’hui ?

La pertinence de Diderot aujourd’hui réside dans son appel constant à la pensée critique, à la tolérance et à la liberté intellectuelle. Sa vision d’un savoir universel accessible et son exploration de la complexité humaine résonnent avec les enjeux de l’information à l’ère numérique et les débats sur l’éthique, la science et la société.

En quoi Diderot était-il en avance sur son temps ?

Diderot était en avance sur son temps par son matérialisme philosophique audacieux, son athéisme ou son scepticisme radical, son approche expérimentale et scientifique, et son innovation littéraire. Ses œuvres narratives ont brisé les conventions romanesques, explorant des thèmes et des structures qui ne seront pleinement reconnus que bien plus tard dans l’histoire de la littérature.

Conclusion

L’odyssée intellectuelle de diderot et le siecle des lumieres constitue l’un des chapitres les plus glorieux et les plus fondateurs de la pensée occidentale. Diderot n’était pas un simple compilateur de savoirs ; il fut un architecte de la liberté intellectuelle, un inlassable pourfendeur de l’ignorance et un visionnaire qui pressentait les évolutions profondes de la science, de l’art et de la société. Son œuvre, qu’il s’agisse de l’Encyclopédie ou de ses romans et essais, demeure un témoignage éclatant de la puissance de la raison et de l’imagination. En nous invitant à “tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement”, Diderot nous offre une méthode intemporelle pour aborder le monde, une invitation permanente à la curiosité, au doute méthodique et à l’autonomie de la pensée. Son héritage, loin de se confiner aux bibliothèques universitaires, continue d’éclairer notre chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l’univers, prouvant que la lumière de l’esprit, une fois allumée, ne s’éteint jamais vraiment.