La France, terre féconde de l’esprit et de l’art, a toujours su magnifier les talents qui traversent les époques, laissant derrière eux une empreinte indélébile. Parmi ces phares de la culture, Jean-Auguste-Dominique Ingres se dresse comme un colosse, dont l’œuvre et la vision artistique continuent de fasciner et d’interroger. Au cœur d’un XIXe siècle tumultueux, déchiré entre la rigueur néoclassique et l’effervescence romantique, Ingres s’est érigé en défenseur ardent de la tradition, du dessin pur et de la beauté idéale, devenant l’incarnation même d’une certaine quintessence de l’art français. Son nom résonne avec la discipline, la maîtrise technique et une quête inlassable de la perfection formelle.

Qui était Jean-Auguste-Dominique Ingres et quel est son héritage ?

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) fut un peintre français dont l’œuvre est emblématique du néoclassicisme, bien qu’il ait toujours revendiqué une filiation directe avec Raphaël et les maîtres de la Renaissance. Son héritage est celui d’un artiste ayant profondément marqué l’histoire de l’art par son culte de la ligne et sa capacité à immortaliser l’âme de ses modèles.

Né à Montauban, Dominique Ingres reçoit sa première formation artistique auprès de son père, sculpteur et peintre. Très jeune, il intègre l’atelier de Jacques-Louis David, le maître incontesté du néoclassicisme, à Paris. Cette formation rigoureuse forge son attachement indéfectible au dessin, considéré comme le fondement de toute création artistique. La Bourse de Rome en 1801 lui ouvre les portes de l’Italie, terre de prédilection des artistes classiques, où il séjourne près de vingt ans. C’est dans la Ville Éternelle qu’il développe son style singulier, imprégné par l’Antiquité, Raphaël et les primitifs italiens. À son retour en France, il connaît une reconnaissance officielle grandissante, devenant membre de l’Académie des Beaux-Arts et directeur de la Villa Médicis. Son parcours est celui d’une consécration progressive, souvent émaillée de controverses, mais toujours fidèle à ses principes esthétiques.

Quelle est la philosophie artistique de Dominique Ingres ?

La philosophie artistique de Dominique Ingres repose sur la primauté absolue du dessin sur la couleur, qu’il considérait comme la “probation de l’art”. Il recherchait la beauté idéale à travers la pureté des formes, la justesse du trait et l’équilibre de la composition.

Pour Ingres, la ligne était l’essence même de l’art, la structure sur laquelle tout devait reposer. « Le dessin, disait-il, est la probité de l’art. » Cette conviction profonde le conduit à élaborer une esthétique où la perfection du trait prime sur les effets chromatiques, relégués au second plan. Il s’opposait en cela farouchement aux coloristes, et notamment à Eugène Delacroix, incarnant le grand duel artistique du XIXe siècle entre la ligne et la couleur. Ingres aspirait à une beauté universelle, intemporelle, inspirée par les modèles antiques et la Renaissance, cherchant à transcender la simple imitation pour atteindre l’idéal. Il concevait le rôle de l’artiste comme celui d’un interprète des canons esthétiques éternels, loin des épanchements émotionnels du romantisme.

La Ligne, Maîtresse Absolue : Une Approche Technique Inégalée

L’approche technique de Dominique Ingres est caractérisée par une méticulosité quasi obsessionnelle dans le dessin préparatoire. Chaque détail est étudié, chaque contour est défini avec une précision chirurgicale, avant même l’application de la couleur. Cette prééminence du dessin se traduit par des compositions d’une clarté et d’une netteté admirables.

Il est fascinant d’observer comment Ingres parvenait à conférer une texture presque tangible à ses sujets par la seule force de son trait. Ses études au crayon sont des œuvres d’art à part entière, révélant la puissance et la délicatesse de sa main. Le modelé est souvent obtenu par des nuances de gris subtiles, permettant d’esquisser les volumes avec une grande économie de moyens. La couleur, lorsqu’elle intervient, n’est jamais le sujet principal, mais un complément à la forme, un enrichissement chromatique qui ne doit pas détourner l’attention de la structure fondamentale. Cette méthode, héritée des grands maîtres italiens, lui permettait d’atteindre une harmonie et une perfection formelle qui lui valurent l’admiration des puristes et l’incompréhension de ceux qui voyaient l’avenir dans la fulgurance de la touche et l’explosion des couleurs.

Quels sont les thèmes récurrents dans l’œuvre de Dominique Ingres ?

L’œuvre de Dominique Ingres est traversée par plusieurs thèmes majeurs : le portrait, le nu féminin (souvent sous la forme d’odalisques) et les scènes historiques ou mythologiques, chacun traité avec sa signature stylistique unique, mêlant rigueur formelle et une certaine sensualité.

Le Portrait Ingresien : Psychologie et Idéalisation

Les portraits de Dominique Ingres sont sans doute la partie la plus célébrée de son œuvre, véritables études psychologiques et sociales de la haute société de son temps. Plus qu’une simple ressemblance physique, Ingres cherchait à capter l’essence même de ses modèles, mêlant réalisme et une touche d’idéalisation classique.

Pensons à l’iconique “Portrait de Monsieur Bertin” (1832), où le sujet, Louis-François Bertin, directeur du Journal des débats, est représenté avec une posture imposante et un regard perçant, véritable incarnation de la bourgeoisie de l’époque. Chaque détail, du velours du costume aux reflets dans ses lunettes, est rendu avec une précision époustouflante. Ingres ne se contentait pas d’imiter ; il interprétait, magnifiait, créant des images d’une force et d’une présence inégalées. Le “Portrait de Madame Moitessier” (deux versions, 1856 et 1844-1856) est un autre chef-d’œuvre, montrant une femme d’une élégance et d’une sérénité remarquables, où la richesse des tissus et des bijoux témoigne d’une maîtrise technique hors du commun et d’une psychologie profonde. « Ingres savait saisir l’âme derrière le faste, transformer la représentation en révélation », affirme le Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste de l’art du XIXe siècle à la Sorbonne. Ces portraits ne sont pas seulement des documents historiques ; ce sont des fenêtres sur l’âme humaine, figées dans une perfection formelle.

L’Odalisque et le Nu Féminin : Entre Réalisme et Fantaisie Orientale

Les nus féminins de Dominique Ingres, et en particulier ses odalisques, représentent un aspect essentiel de son œuvre, où la beauté des corps est magnifiée par des lignes serpentines et des compositions audacieuses, parfois au détriment de l’anatomie classique.

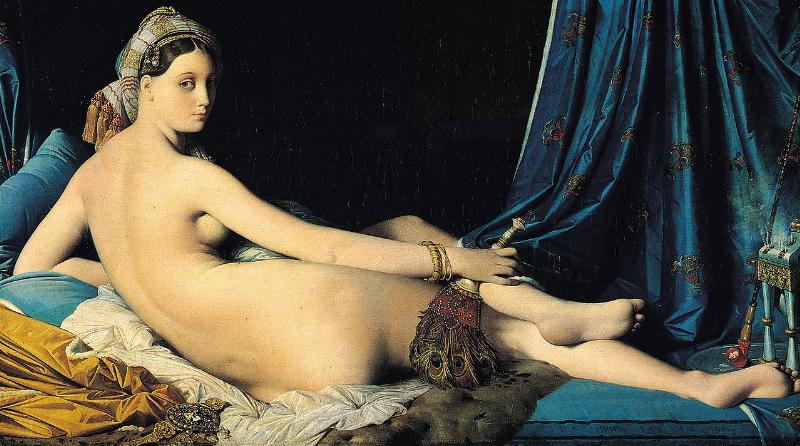

L’exemple le plus frappant est sans doute “La Grande Odalisque” (1814), une œuvre qui continue de dérouter et de fasciner. Ce nu, allongé de dos, présente des proportions anatomiques volontairement étirées – un dos trop long, une hanche exagérée – afin de créer une ligne plus fluide et élégante. Cette licence artistique, critiquée par certains contemporains, est aujourd’hui perçue comme un geste précurseur, libérant l’artiste de la stricte fidélité anatomique au profit de l’expressivité de la forme. L’exotisme de l’orientalisme naissant transparaît dans les accessoires : le turban, le éventail, la tenture. D’autres œuvres, comme “Le Bain Turc” (1862), sont une explosion de corps féminins entremêlés, où Ingres explore la sensualité et l’intimité avec une virtuosité technique saisissante, tout en conservant la pureté de la ligne qui lui est chère. Ces œuvres témoignent d’une sensualité contenue, intellectualisée, où la beauté idéale prime sur la provocation.

La Grande Odalisque de Dominique Ingres, œuvre emblématique du nu idéalisé et de l'orientalisme

La Grande Odalisque de Dominique Ingres, œuvre emblématique du nu idéalisé et de l'orientalisme

Comment Dominique Ingres a-t-il été perçu par ses contemporains ?

Dominique Ingres a été perçu par ses contemporains comme une figure complexe et souvent controversée, admiré par les académiques et les défenseurs de la tradition, mais attaqué par les Romantiques qui voyaient en lui un représentant d’un art dépassé.

Son retour de Rome en 1824 marque un tournant, avec le succès retentissant du “Vœu de Louis XIII” au Salon, qui le consacre comme le chef de file de l’école classique. Cependant, sa position intransigeante en faveur du dessin et contre la couleur le place en opposition directe avec des figures montantes comme Eugène Delacroix. La querelle entre “dessinistes” et “coloristes” est au cœur des débats artistiques du milieu du XIXe siècle, Ingres incarnant le pôle de la rigueur académique et de la fidélité aux maîtres anciens, tandis que Delacroix représentait la liberté d’expression, la passion et l’audace chromatique. Cette rivalité, souvent présentée comme une opposition irréconciliable, a en réalité nourri la vitalité de la scène artistique française. Malgré les critiques, Dominique Ingres a toujours maintenu son cap, protégé par l’Académie et une clientèle fidèle qui appréciait la finesse de son art.

Un Dialogue Inévitable : Ingres Face au Romantisme

La confrontation entre Ingres et le Romantisme est l’un des chapitres les plus emblématiques de l’histoire de l’art français. Tandis que le Romantisme exaltait l’émotion, le mouvement et la couleur, Ingres prônait la retenue, l’immobilité et la primauté de la ligne, créant un contraste saisissant.

Le “Serment des Horaces” de David avait jeté les bases d’un art civique et vertueux, que Ingres s’est efforcé de perpétuer et d’épurer. Face à cela, des œuvres comme “La Liberté guidant le peuple” de Delacroix affirmaient une nouvelle vision, où l’histoire contemporaine, le drame et la force des sentiments prenaient le pas sur l’idéal antique. Dominique Ingres, par son refus de l’agitation et de la démesure romantique, se positionnait comme le gardien d’une tradition qu’il jugeait menacée. Ses œuvres historiques, comme “L’Apothéose d’Homère” (1827), sont des manifestes de cette conviction, des compositions grandioses où l’ordre et la clarté règnent en maîtres, en opposition aux tourbillons passionnels de la nouvelle école. Cette opposition, loin d’être stérile, a permis de définir avec plus de netteté les contours de chaque mouvement, enrichissant ainsi le dialogue artistique.

Quel impact l’œuvre de Dominique Ingres a-t-elle eu sur l’art postérieur ?

L’impact de l’œuvre de Dominique Ingres sur l’art postérieur est profond et souvent sous-estimé, influençant des artistes bien au-delà du cercle néoclassique, de Degas à Picasso, par sa maîtrise de la ligne et sa quête de la perfection formelle.

Malgré son conservatisme apparent et son opposition aux courants dits “modernes” de son époque, l’héritage de Dominique Ingres est paradoxalement immense. Sa rigueur dans le dessin, sa capacité à isoler la forme pure et à manipuler les proportions pour créer un effet esthétique sont des leçons qui ont été assimilées par de nombreux artistes des générations suivantes. Edgar Degas, par exemple, admirait profondément Ingres et s’en inspira pour la pureté de ses lignes et ses études de nus. Les Symbolistes, recherchant une beauté idéale et une dimension spirituelle dans l’art, ont également trouvé des échos dans l’esthétique ingrésienne. Plus étonnant encore, certains aspects de son travail, comme les distorsions anatomiques dans “La Grande Odalisque” ou “Le Bain Turc”, peuvent être vus comme des prémices aux expérimentations formelles des Modernes, notamment chez Picasso qui, malgré son rejet des canons classiques, n’a jamais nié l’importance du dessin. L’œuvre d’Ingres démontre que la recherche de la beauté intemporelle et la maîtrise technique peuvent traverser les époques et nourrir des approches artistiques diverses.

L’Héritage Ingresien dans l’Art Moderne et Contemporain

L’héritage de Dominique Ingres ne se limite pas aux mouvements directement filiés. Sa conception de la ligne comme expression de l’absolu a continué d’inspirer les artistes cherchant la structure au-delà de l’apparence, la permanence face à l’éphémère.

L’on pourrait même arguer que l’impact d’Ingres réside dans sa capacité à cristalliser une esthétique. Son travail, tel un prisme, a permis de mieux comprendre les ruptures et les continuités. Les artistes du XXe siècle, même en s’opposant, ont dû se positionner par rapport à cette figure tutélaire de la tradition. Le post-impressionnisme, le fauvisme, ou encore le cubisme, dans leur quête de nouvelles formes, ont indirectement dialogué avec cette obsession ingrésienne pour la structure et la déformation maîtrisée. « Ingres a donné aux artistes futurs les outils pour voir au-delà du visible, pour comprendre que l’anatomie peut être un point de départ, non une prison », observe la Dr Hélène Moreau, conservatrice en chef au Musée Ingres de Montauban. Le culte de la ligne, la tension entre le réel et l’idéal, la sensualité sublimée : autant de thèmes ingrésiens qui résonnent encore aujourd’hui dans la création contemporaine.

Questions Fréquemment Posées sur Dominique Ingres

Qui était Jean-Auguste-Dominique Ingres ?

Dominique Ingres était un peintre français majeur du XIXe siècle (1780-1867), chef de file du néoclassicisme, célèbre pour sa défense de la primauté du dessin et sa quête de la beauté idéale, inspiré par Raphaël et l’Antiquité.Quelle est l’œuvre la plus célèbre de Dominique Ingres ?

Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent “La Grande Odalisque” (1814), “Le Bain Turc” (1862) et le “Portrait de Monsieur Bertin” (1832), qui illustrent sa maîtrise du nu féminin et du portrait.Pourquoi Dominique Ingres est-il considéré comme un maître du dessin ?

Ingres est considéré comme un maître du dessin car il plaçait la ligne et le contour au centre de sa pratique artistique, les considérant comme le fondement de la composition et de l’expression, avec une précision et une pureté inégalées.Quelle était la relation entre Ingres et le Romantisme ?

Dominique Ingres s’est farouchement opposé au Romantisme, notamment à Eugène Delacroix, défendant une esthétique classique basée sur la ligne et la raison contre l’exubérance émotionnelle et la couleur des Romantiques.Où peut-on admirer les œuvres de Dominique Ingres aujourd’hui ?

Les œuvres de Dominique Ingres sont exposées dans les plus grands musées du monde, notamment au musée du Louvre à Paris, au Metropolitan Museum of Art de New York, et au musée Ingres Bourdelle à Montauban, sa ville natale.Qu’est-ce que l’idéal de beauté chez Ingres ?

L’idéal de beauté chez Ingres est une quête de la perfection formelle et de l’harmonie, inspirée des canons de l’Antiquité grecque et de la Renaissance. Il visait à sublimer la réalité pour atteindre une beauté universelle et intemporelle.Comment Ingres a-t-il influencé l’art moderne ?

Ingres a influencé l’art moderne par sa liberté à déformer l’anatomie pour des raisons esthétiques (ex: “La Grande Odalisque”), par sa quête de la ligne pure qui a inspiré des artistes comme Degas, et par sa capacité à isoler la forme, préfigurant des recherches cubistes.

Conclusion

L’odyssée artistique de Jean-Auguste-Dominique Ingres est celle d’une fidélité inébranlable à un idéal de beauté et de perfection. En élevant la ligne au rang de souveraine de l’art, il a sculpté des œuvres d’une clarté lumineuse et d’une force intemporelle, défiant les modes passagères de son époque. Son œuvre, qu’il s’agisse de ses portraits psychologiques, de ses nus aux courbes audacieuses ou de ses grandes compositions historiques, incarne une vision du classicisme qui ne cesse de dialoguer avec les sensibilités contemporaines. En contemplant les toiles de ce maître, l’amateur d’art français ne peut qu’être saisi par la rigueur de sa pensée et l’élégance de son exécution, preuves éclatantes d’un génie qui a su graver son nom dans le marbre de l’histoire. L’étude de Dominique Ingres nous invite à une réflexion profonde sur les fondements de l’esthétique, sur la tension fertile entre tradition et innovation, et sur la quête éternelle de la beauté absolue, un amour pour l’art qui, à l’image de la France, est éternel.