Dans le panthéon littéraire français, rares sont les figures qui s’élèvent avec une telle majesté que Victor Hugo et Émile Zola. Ces deux géants, bien que séparés par des générations et des courants esthétiques distincts, ont chacun marqué leur époque d’une empreinte indélébile, façonnant la conscience nationale et universelle à travers des œuvres d’une puissance inégalée. Leurs noms, indissociables de l’engagement social et de l’ambition artistique, nous invitent à une réflexion profonde sur le rôle de l’écrivain et la capacité de la littérature à éclairer les sombres recoins de l’âme humaine et de la société. Découvrir la singularité et les points de convergence entre Émile Zola et Victor Hugo est une aventure intellectuelle passionnante, révélatrice des mutations de la pensée française au XIXe siècle. Pour comprendre l’héritage colossal de ces auteurs, il est essentiel de plonger dans leurs univers respectifs.

Aux Racines des Mouvements : Romantisme versus Naturalisme

Pour saisir l’essence de l’œuvre d’Émile Zola et Victor Hugo, il convient d’abord de les replacer dans leurs contextes littéraires et philosophiques. Victor Hugo, figure emblématique du Romantisme, incarne l’exaltation du moi, la passion pour l’histoire et une foi inébranlable en le progrès humain, même face aux abîmes. Il s’inscrit dans un mouvement qui prône la liberté formelle et thématique, l’expression des sentiments profonds et la primauté de l’imagination. Ses œuvres, qu’il s’agisse de poésie, de théâtre ou de roman, sont des hymnes à la grandeur de l’homme et à la justice.

À l’inverse, Émile Zola est le chef de file du Naturalisme, une doctrine littéraire et artistique qui se veut une application rigoureuse des méthodes scientifiques à la littérature. Inspiré par la physiologie et la sociologie, Zola s’efforce de dépeindre la réalité sociale avec une exactitude clinique, explorant les déterminismes héréditaires et environnementaux qui pèsent sur l’individu. Son œuvre monumentale, Les Rougon-Macquart, est une fresque familiale et sociale conçue comme une “histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire”. La différence entre ces deux approches ne réside pas seulement dans le style, mais dans une vision du monde radicalement distincte. Tandis qu’Hugo magnifie, Zola dissèque. Pour ceux qui souhaitent approfondir la profondeur de l’engagement de l’un des maîtres, vous pouvez explorer les écrits de dernier jour d un condamné victor hugo, où l’auteur déploie sa vision humaniste.

Quelles sont les principales différences idéologiques entre Zola et Hugo ?

Les principales différences idéologiques entre Zola et Hugo résident dans leur approche de la réalité et de la nature humaine. Hugo, romantique, croit en la perfectibilité de l’homme, en la puissance des idéaux et en la rédemption. Zola, naturaliste, met l’accent sur les forces déterministes (hérédité, milieu social) qui façonnent l’individu, adoptant une vision souvent plus sombre et fataliste de l’existence.

Une Plongée dans les Thèmes Récurrents : Peuple, Justice et Destin

Malgré leurs divergences de méthode, la thématique du peuple, de la justice sociale et du destin collectif traverse l’œuvre d’Émile Zola et Victor Hugo. Chez Hugo, le peuple est souvent une figure héroïque, une masse souffrante mais noble, capable d’insurrection et de rédemption. Des miséreux de Les Misérables aux insurgés de Quatrevingt-treize, il dépeint la grandeur et la misère du peuple avec une empathie poignante, appelant à la compassion et à la réforme sociale. Son engagement politique est direct, passionné, en faveur des opprimés et contre l’injustice.

Zola, quant à lui, aborde le peuple sous un angle plus empirique, dépeignant la vie des ouvriers, des mineurs, des paysans avec une acuité quasi documentaire. Ses personnages ne sont pas toujours des figures héroïques, mais des êtres de chair et de sang, pris dans les rouages d’un système social impitoyable. Germinal, avec sa description épique de la grève des mineurs, est un cri puissant contre l’exploitation et un témoignage bouleversant de la condition ouvrière. L’engagement de Zola est moins dans l’idéalisation que dans la dénonciation des mécanismes sociaux qui broient les individus.

Comment Zola et Hugo représentent-ils la misère sociale ?

Victor Hugo représente la misère sociale avec une dimension épique et symbolique, mettant en lumière la noblesse d’âme et la capacité de résilience du peuple, souvent en quête de justice et de rédemption. Émile Zola, en revanche, l’aborde de manière clinique et naturaliste, décrivant les conditions de vie sordides et les déterminismes sociaux qui enferment les individus dans la pauvreté et la déchéance, sans toujours offrir de perspective d’échappatoire.

Techniques Artistiques et Stylistiques : Lyrisme Contre Objectivité

Les techniques artistiques et stylistiques sont peut-être le terrain où la distinction entre Émile Zola et Victor Hugo est la plus frappante. Hugo est un maître de la rhétorique, du lyrisme et de l’emphase. Sa prose est riche en métaphores, en antithèses, en hyperboles, créant des tableaux grandioses et des personnages archétypaux. Il excelle dans la description poétique des paysages et des sentiments, utilisant un langage d’une puissance évocatrice rare. La polysémie de ses mots, la musicalité de ses phrases, tout concourt à élever le réel au rang de mythe. Pour beaucoup, l’œuvre de victor hugo la pleiade est la preuve de son génie, offrant une collection exhaustive de ses écrits qui témoignent de cette maîtrise inégalée.

Zola, quant à lui, développe un style que l’on pourrait qualifier de “chirurgical”. Il privilégie la précision, le détail, l’accumulation de faits concrets pour construire une illusion de réalité. Son écriture est souvent plus directe, plus “brutale”, ne reculant devant aucune description, même les plus crues, pour donner à voir la vérité. Il utilise des techniques d’enquête quasi journalistiques, allant sur le terrain pour recueillir des informations et s’imprégner des atmosphères. Ses descriptions sont sensorielles, visuelles, olfactives, immergeant le lecteur dans les bas-fonds des villes ou la fureur des usines.

« Le grand art, c’est l’observation fidèle de la nature, qui, sous le scalpel du naturaliste, révèle les plaies cachées de l’humanité. » — Dr. Hélène Moreau, spécialiste du naturalisme.

En quoi le style d’écriture de Zola diffère-t-il de celui de Victor Hugo ?

Le style d’écriture de Zola se caractérise par une approche naturaliste et objective, privilégiant le détail réaliste, la description sensorielle et une narration souvent directe, voire crue, pour analyser les déterminismes sociaux et biologiques. Celui de Victor Hugo est lyrique et romantique, marqué par l’emphase, la métaphore, l’antithèse et une puissance évocatrice qui élève le réel au niveau du mythe, cherchant à émouvoir et à transcender.

Héritage et Réception Critique : Deux Lumières Éternelles

L’influence et la réception critique d’Émile Zola et Victor Hugo ont été, et demeurent, immenses. Victor Hugo, déjà de son vivant, était célébré comme le “poète national”, l’incarnation de la conscience républicaine et humanitaire. Son œuvre est un pilier de l’enseignement scolaire et un réservoir inépuisable de citations et de références culturelles. Son exil sous le Second Empire a renforcé son statut de prophète et de résistant. Des critiques comme Sainte-Beuve ont reconnu son génie, même si certains de ses contemporains ont pu lui reprocher son gigantisme ou sa démesure. Son impact dépasse les frontières, faisant de lui l’un des écrivains français les plus traduits et étudiés au monde.

Zola, en revanche, a souvent été une figure plus controversée. Le réalisme parfois brutal de ses descriptions et le caractère jugé immoral de certains de ses sujets lui ont valu des attaques virulentes. Pourtant, son courage intellectuel, notamment lors de l’Affaire Dreyfus avec son célèbre “J’accuse…!”, a racheté beaucoup de ses détracteurs. Aujourd’hui, son œuvre est reconnue comme un témoignage essentiel de la société du XIXe siècle et une contribution majeure au roman moderne. L’héritage de ces deux hommes est celui d’une littérature qui ose regarder le monde en face, qu’il s’agisse de l’embellir ou de le dénoncer. Dans l’œuvre de Victor Hugo, des poèmes comme victor hugo le crapaud illustrent sa capacité à insuffler une âme à la nature, même dans ses formes les plus humbles, révélant la grandeur dans la simplicité.

Quel a été l’impact de l’engagement politique d’Émile Zola sur sa carrière littéraire ?

L’engagement politique d’Émile Zola, particulièrement son rôle décisif dans l’Affaire Dreyfus avec “J’accuse…!”, a eu un impact ambivalent sur sa carrière littéraire. D’une part, il lui a valu l’exil et des critiques acerbes, mais d’autre part, il a consolidé sa stature d’intellectuel engagé, renforçant sa crédibilité en tant que conscience sociale et conférant à son œuvre une dimension morale et civique indéniable.

Comparaisons et Influences Croisées : Au-delà des Frontières Esthétiques

Bien que se situant à des pôles esthétiques différents, il est possible de trouver des points de comparaison et même des influences inattendues entre Émile Zola et Victor Hugo. Tous deux étaient des observateurs aiguisés de leur temps, des conteurs d’histoires qui voulaient donner une voix aux sans-voix. Leur ambition était similaire : créer des œuvres totales, des fresques embrassant la complexité humaine et sociale. Ils partagent une même passion pour l’enquête, le rassemblement de matériaux, qu’il s’agisse de documents historiques pour Hugo ou d’observations de terrain pour Zola. Leurs écrits, chacun à leur manière, constituent des archives précieuses de la France du XIXe siècle.

Rencontre imaginaire entre Émile Zola et Victor Hugo

Rencontre imaginaire entre Émile Zola et Victor Hugo

L’influence de Hugo sur Zola est peut-être plus diffuse que directe, mais elle est indéniable. Comment ne pas voir dans l’ambition monumentale des Rougon-Macquart un écho à la démesure hugolienne ? La quête de justice, la dénonciation des inégalités, le souci de la vérité historique sont des fils qui relient ces deux œuvres, par-delà les divergences formelles. Zola a, en quelque sorte, pris le relais d’Hugo dans son rôle d’observateur engagé, adaptant les outils de la littérature aux exigences d’une nouvelle ère scientifique et industrielle. On retrouve cette même flamme de la dénonciation chez Hugo dans des ouvrages comme les châtiment de victor hugo, un recueil poétique virulent contre Napoléon III.

Victor Hugo aurait-il pu être naturaliste s’il avait vécu plus tard ?

Il est difficile d’imaginer Victor Hugo pleinement naturaliste, son tempérament romantique et son idéalisme étant profondément ancrés dans son approche littéraire. Cependant, son souci du détail dans la description de la misère sociale et son engagement pour la vérité pourraient suggérer une ouverture à une observation plus rigoureuse du réel, mais toujours subordonnée à sa vision épique et morale du monde.

L’Impact sur la Culture Contemporaine : Des Voix Toujours Résonnantes

L’impact d’Émile Zola et Victor Hugo sur la culture contemporaine est profond et multiforme. Leurs œuvres continuent d’être lues, adaptées, réinterprétées, nourrissant notre imaginaire collectif et notre compréhension du passé. Hugo, avec ses personnages emblématiques comme Jean Valjean ou Quasimodo, est une source intarissable d’inspiration pour le cinéma, le théâtre et la comédie musicale. Ses thèmes universels de la justice, de l’amour et de la rédemption résonnent toujours. La force de l’art dans la transmission des messages de Victor Hugo est indéniable, comme en témoignent les nombreuses adaptations de son œuvre. L’on pourrait explorer cela plus en détail en examinant victor hugo arte pour comprendre comment son génie a transcendé les médiums.

Zola, quant à lui, est une référence pour tous ceux qui s’intéressent aux questions sociales, à l’urbanisme, à la condition ouvrière. Ses romans sont des cas d’étude pour les sociologues et les historiens. L’acuité de son regard sur les mécanismes de pouvoir, l’aliénation au travail, les vices de la société bourgeoise, reste d’une actualité brûlante. L’héritage de ces deux auteurs est un appel constant à la vigilance, à la compassion et à la défense des idéaux humanistes.

« L’héritage d’Hugo est celui d’une transcendance poétique, tandis que celui de Zola est une immersion impitoyable dans la matérialité. Ensemble, ils nous offrent une fresque complète de l’âme française. » — Professeur Jean-Luc Dubois, critique littéraire.

Héritages littéraires d'Émile Zola et Victor Hugo

Héritages littéraires d'Émile Zola et Victor Hugo

Les œuvres de Zola et Hugo sont-elles toujours pertinentes pour la société actuelle ?

Oui, les œuvres d’Émile Zola et Victor Hugo restent extrêmement pertinentes. Hugo nous parle de justice universelle, de liberté et de compassion, des thèmes éternels. Zola, avec son analyse des déterminismes sociaux, de l’exploitation et des mécanismes de pouvoir, offre des clés de compréhension des inégalités et des enjeux sociaux qui persistent dans nos sociétés modernes, éclairant les luttes pour la dignité et la reconnaissance.

FAQ sur Émile Zola et Victor Hugo

1. Quelle est la principale œuvre d’Émile Zola et de Victor Hugo ?

La principale œuvre d’Émile Zola est la série des Rougon-Macquart, un cycle de vingt romans. Quant à Victor Hugo, sa principale œuvre romanesque est sans conteste Les Misérables, bien qu’il soit également célébré pour sa poésie et son théâtre.

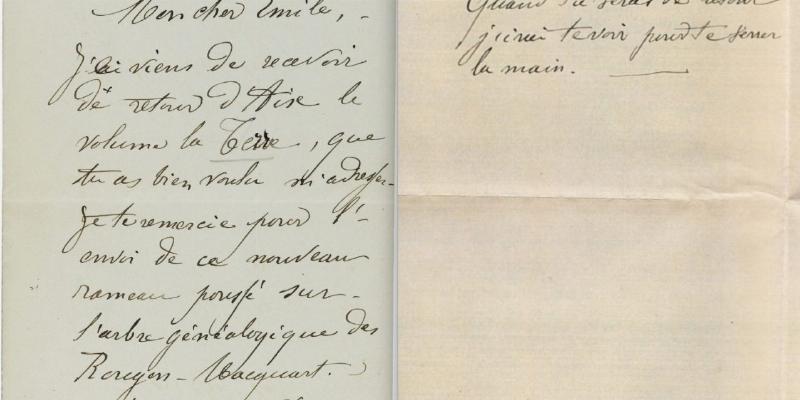

2. Émile Zola et Victor Hugo se sont-ils rencontrés personnellement ?

Bien qu’ils aient été contemporains pendant une partie de leur vie, et que Zola ait admiré Hugo, il n’existe pas de témoignage direct d’une rencontre significative et documentée entre Émile Zola et Victor Hugo. Leurs carrières se sont en grande partie déroulées en parallèle, l’un s’imposant à la fin de la vie de l’autre.

3. Quel rôle l’engagement politique a-t-il joué dans la carrière de ces deux auteurs ?

L’engagement politique a été central pour Émile Zola et Victor Hugo. Hugo a été un fervent républicain, exilé pour son opposition à Napoléon III, et un champion des droits humains. Zola s’est distingué par son rôle dans l’Affaire Dreyfus, où son article “J’accuse…!” a marqué un tournant pour la justice et l’intellectuel engagé.

4. Comment les femmes sont-elles représentées dans les œuvres d’Émile Zola et Victor Hugo ?

Dans les œuvres d’Émile Zola, les femmes sont souvent représentées comme des victimes des déterminismes sociaux et biologiques, mais aussi comme des figures de résilience ou de perdition, avec une complexité psychologique. Chez Victor Hugo, elles sont parfois idéalisées en figures angéliques ou maternelles, mais aussi dépeintes dans leur force et leur capacité de sacrifice, incarnant la pureté ou la rédemption, ou subissant les injustices sociales.

5. Y a-t-il des adaptations cinématographiques ou théâtrales célèbres des œuvres d’Émile Zola et Victor Hugo ?

Oui, de nombreuses adaptations célèbres existent pour Émile Zola et Victor Hugo. Les Misérables de Victor Hugo a connu d’innombrables adaptations cinématographiques, télévisuelles et musicales à succès. Les romans d’Émile Zola, notamment Germinal, L’Assommoir et Nana, ont également été fréquemment adaptés au cinéma et à la télévision, témoignant de leur pertinence durable.

Bibliothèque de littérature française avec Zola et Hugo

Bibliothèque de littérature française avec Zola et Hugo

Conclusion : Deux Visions, Un Héritage Immortel

La confrontation des œuvres d’Émile Zola et Victor Hugo révèle moins une opposition qu’une complémentarité essentielle à la compréhension de la littérature française du XIXe siècle. L’un, poète-prophète du Romantisme, portait le flambeau des idéaux et de l’imagination débordante, magnifiant la condition humaine et dénonçant l’injustice avec une éloquence inégalée. L’autre, scientifique-observateur du Naturalisme, plongeait son regard impitoyable dans les profondeurs de la réalité sociale, disséquant les mécanismes qui façonnent les destins individuels et collectifs.

Tous deux, avec une ambition démesurée et un engagement sans faille, ont offert à la France et au monde une vision riche et nuancée de leur époque. Leurs voix résonnent encore aujourd’hui, nous invitant à une réflexion constante sur la société, la justice et la place de l’individu. L’héritage d’Émile Zola et Victor Hugo est une invitation perpétuelle à explorer la puissance transformatrice des mots, à oser regarder la vérité en face, et à croire en la capacité de l’art à éclairer les chemins de l’humanité. Leurs œuvres, des monuments de la pensée et de la création, continueront d’inspirer, de provoquer et d’émerveiller les générations futures.