Dans le panthéon foisonnant de l’art viennois de la fin du XIXe siècle, le nom de Klimt évoque inévitablement l’éclat doré de Gustav, maître incontesté de la Sécession. Pourtant, l’histoire artistique, dans ses méandres parfois oubliés, révèle des constellations moins évidentes mais tout aussi dignes d’exploration. C’est le cas d’Ernst Klimt, le frère cadet, dont l’œuvre, bien que parfois reléguée à l’arrière-plan, constitue une facette essentielle de cette période de transition et de bouillonnement créatif. Loin d’être une simple émanation de son illustre aîné, Ernst a forgé son propre chemin, tissant des liens subtils, parfois insoupçonnés, avec les courants esthétiques qui traversaient l’Europe, et notamment la France, à l’aube du modernisme. Comment son pinceau, empreint de rigueur académique et d’une sensibilité décorative raffinée, a-t-il résonné avec les quêtes esthétiques françaises, de la délicatesse symboliste à l’élan de l’Art nouveau ? Plongeons dans l’univers de cet artiste pour en percevoir les contours et les résonances transalpines.

Qui était Ernst Klimt ? Le destin méconnu d’un talent viennois

Ernst Klimt (1862-1892) fut un peintre autrichien, frère cadet de Gustav Klimt, dont le talent précoce fut malheureusement fauché par une mort prématurée. Il est principalement connu pour ses contributions à la Künstler-Compagnie, une association d’artistes qu’il forma avec Gustav et Franz Matsch, spécialisée dans les commandes publiques et décoratives. Son style, ancré dans l’académisme mais ouvert aux influences de son temps, témoigne d’une virtuosité technique remarquable.

Né à Baumgarten, près de Vienne, Ernst Klimt grandit dans une famille où l’art était une vocation naturelle. Son père, Ernst Klimt l’aîné, était graveur d’or, métier qui imprégna sans doute les jeunes esprits des frères d’une appréciation pour le détail et l’ornementation. Dès son plus jeune âge, Ernst montra des dispositions exceptionnelles pour le dessin et la peinture, intégrant l’École des Arts décoratifs de Vienne (Kunstgewerbeschule) en 1877, sous l’égide du professeur Ferdinand Laufberger. C’est là qu’il perfectionna une technique solide, ancrée dans la tradition académique, maîtrisant le dessin figuratif, la composition historique et la peinture murale. Cette formation rigoureuse, partagée par son frère Gustav et son ami Franz Matsch, allait former le socle de leur future collaboration.

En 1883, les trois jeunes artistes fondèrent la Künstler-Compagnie, une entreprise audacieuse pour l’époque, qui visait à réaliser des projets décoratifs à grande échelle. Ils se firent rapidement un nom grâce à leur efficacité et à la qualité de leur travail, obtenant des commandes prestigieuses pour des théâtres, des musées et des palais. Le Burgtheater de Vienne, le Kunsthistorisches Museum, ou encore la Villa Hermes, portent tous la marque de leur talent collectif. Ernst, avec sa main sûre et sa compréhension profonde de la perspective et de la composition, joua un rôle crucial dans l’exécution de ces fresques et panneaux décoratifs. Son œuvre, bien que collaborative, se distingue par une clarté narrative et une élégance qui lui sont propres, offrant un contrepoint harmonieux à la flamboyance émergente de Gustav.

Quelle était la place d’Ernst Klimt dans la Sécession Viennoise ?

Bien qu’Ernst Klimt soit décédé avant la fondation officielle de la Sécession Viennoise en 1897, son œuvre et sa collaboration avec Gustav ont jeté les bases esthétiques et conceptuelles qui allaient nourrir ce mouvement. Il représente une transition cruciale entre l’académisme finissant et l’exploration de nouvelles formes.

La Sécession viennoise, ce mouvement d’avant-garde qui chercha à rompre avec l’académisme conservateur de la Künstlerhaus, fut en grande partie impulsée par Gustav Klimt et ses contemporains. Or, l’apprentissage et les premières réalisations collectives de la Künstler-Compagnie ont forgé un terrain d’expérimentation essentiel. Ernst, avec son respect des formes classiques et sa maîtrise du décor, a contribué à la phase “pré-sécessionniste” de son frère. On peut voir dans les fresques murales et les allégories qu’ils ont produites ensemble les prémices d’une esthétique nouvelle, où la figuration traditionnelle commençait à se parer d’éléments symboliques et décoratifs qui allaient caractériser le Jugendstil autrichien.

Ses œuvres, comme le plafond du vieux Burgtheater (détruit en 1888), représentaient des scènes mythologiques et allégoriques avec une grande finesse, mais déjà avec un sens du détail ornemental qui dépassait la simple narration. Il s’agissait d’une recherche d’une harmonie entre l’art et l’environnement, une idée centrale de l’Art nouveau et de la Sécession. Sans la rigueur et la capacité d’Ernst à exécuter des compositions complexes et des figures détaillées, l’ambition de la Künstler-Compagnie n’aurait pas pu atteindre une telle ampleur. Son apport fut fondamental pour consolider la réputation des Klimt en tant qu’artistes capables de transformer des espaces publics en œuvres d’art totales.

Comment les thèmes d’Ernst Klimt dialoguent-ils avec l’esthétique française ?

Les thèmes abordés par Ernst Klimt, souvent allégoriques, mythologiques ou inspirés par la poésie, trouvent des échos surprenants avec les préoccupations du Symbolisme français et l’Art Nouveau, explorant les mêmes questionnements sur la beauté, le rêve et la narration visuelle. Cette convergence témoigne d’un esprit du temps européen.

À la fin du XIXe siècle, une même atmosphère de recherche esthétique enveloppe les capitales européennes. Paris, comme Vienne, est le théâtre de ruptures et d’expérimentations. Le Symbolisme français, avec des figures telles que Gustave Moreau, Odilon Redon ou Puvis de Chavannes, cherchait à dépasser la réalité visible pour exprimer des idées, des émotions, des mystères. Leurs œuvres, souvent imprégnées de mythologie, de rêves et d’une certaine mélancolie, visaient à créer une atmosphère plus qu’à dépeindre le réel. Ernst Klimt, bien que plus ancré dans la tradition figurative, partageait cette prédilection pour des sujets allégoriques et des scènes chargées de sens caché. Ses figures féminines, souvent drapées et hiératiques, ne sont pas sans rappeler la grâce intemporelle des muses de Puvis de Chavannes, ou la richesse narrative des toiles de Gustave Moreau.

La France, berceau de l’Art nouveau (ou Style 1900), qui privilégiait la ligne courbe, l’ornementation florale et une fusion des arts, entretenait également des liens conceptuels avec la production d’Ernst. Ses œuvres décoratives, destinées à s’intégrer à l’architecture, embrassent l’idée d’un art total où la peinture, la sculpture et l’architecture ne font qu’un. Cette ambition était au cœur des préoccupations des architectes et designers français comme Hector Guimard ou Émile Gallé, qui cherchaient à estomper les frontières entre les arts majeurs et mineurs. Les motifs floraux et les drapés fluides que l’on retrouve dans certaines de ses compositions peuvent être perçus comme des prémices de cette esthétique de la ligne et de l’organique.

« Il est fascinant de constater combien les quêtes de sens et de beauté à la fin du XIXe siècle transcendaient les frontières nationales, » observe la Dr. Hélène Moreau, conservatrice au Musée d’Orsay. « Si Ernst Klimt n’a pas directement influencé les artistes français, il partageait avec eux une sensibilité pour les allégories intemporelles et une recherche d’harmonie décorative qui étaient des traits distinctifs de cette époque de transition. Ses œuvres sont un témoignage précieux de ce dialogue esthétique pan-européen. »

Quelles techniques artistiques distinguaient Ernst Klimt ?

Ernst Klimt excellait dans la maîtrise des techniques académiques, en particulier la fresque et la peinture à l’huile, se distinguant par une précision du dessin, une harmonie des couleurs et un sens aigu de la composition. Sa virtuosité lui permettait d’aborder une grande variété de sujets avec élégance.

Son éducation à l’École des Arts décoratifs lui conféra une expertise inégalée dans la peinture murale et la fresque. Cette technique exigeante requiert une rapidité d’exécution, une parfaite compréhension des pigments et une vision d’ensemble du projet. Ernst Klimt démontra sa maîtrise dans la réalisation de vastes compositions, où chaque figure, chaque élément décoratif, contribuait à l’équilibre général de l’œuvre. Sa palette, souvent plus douce et nuancée que les éclats vibrants que son frère Gustav allait adopter par la suite, reflétait une sensibilité classique et un goût pour les harmonies chromatiques subtiles.

Dans ses portraits et scènes de genre, Ernst faisait preuve d’un réalisme attentif, combinant une observation précise des traits et des textures avec une touche de lyrisme. Ses personnages, qu’ils soient inspirés par la mythologie ou la vie quotidienne, possèdent une présence et une dignité. Il utilisait souvent une lumière douce et diffuse pour modeler les formes, créant une atmosphère sereine et contemplative. Cette approche, héritée des grands maîtres de la Renaissance et du Baroque, était alors en pleine réinterprétation par les artistes de l’époque, soucieux de moderniser les formes sans renier l’héritage classique.

[lien interne vers l’Art Nouveau]L’héritage d’Ernst Klimt : Une réception critique en constante réévaluation

L’héritage d’Ernst Klimt a longtemps été éclipsé par la renommée fulgurante de son frère Gustav, mais une réévaluation critique contemporaine tend à reconnaître sa contribution unique à l’art viennois et à la transition stylistique de la fin du XIXe siècle. Son œuvre est désormais perçue non comme une simple annexe, mais comme un chaînon essentiel.

Le décès prématuré d’Ernst à l’âge de trente ans fut une tragédie qui non seulement priva le monde de son talent prometteur, mais laissa également son œuvre à l’ombre de son frère, qui allait connaître une gloire internationale. Pendant des décennies, les contributions d’Ernst furent souvent attribuées collectivement à la Künstler-Compagnie ou, plus souvent, à Gustav lui-même. Cependant, les recherches récentes en histoire de l’art ont permis de distinguer sa main et d’apprécier la particularité de son style. Les expositions rétrospectives et les études monographiques dédiées à la Sécession viennoise mettent désormais en lumière l’importance d’Ernst dans la construction de cette esthétique.

Sa mort fut un choc profond pour Gustav, qui fut non seulement dévasté par la perte de son frère et collaborateur, mais se trouva également chargé de soutenir la famille d’Ernst. Cet événement marqua un tournant dans la carrière de Gustav, le poussant vers des expérimentations encore plus audacieuses et vers la Sécession. Sans Ernst, la trajectoire artistique de Gustav aurait pu être différente. Le travail d’Ernst est donc crucial pour comprendre les racines et l’évolution de l’art viennois au tournant du siècle, offrant une passerelle entre l’héritage académique et les audaces modernistes.

« Il est impératif de replacer Ernst Klimt dans son propre droit, » affirme le Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’art à l’Université Paris-Sorbonne. « Il n’était pas juste le frère de Gustav, mais un artiste doté d’une sensibilité propre, dont la maîtrise technique et le sens décoratif ont joué un rôle capital dans les grandes commandes publiques de Vienne. Sa disparition précoce nous a privés de l’évolution potentielle d’un talent singulier. »

Ernst Klimt et la France : Des ponts invisibles entre Vienne et Paris

Bien qu’aucune influence directe majeure d’Ernst Klimt sur l’art français ne soit clairement établie, les convergences thématiques et stylistiques entre son œuvre et certains courants français de la Belle Époque révèlent une circulation des idées et des sensibilités à travers l’Europe. Les ponts étaient faits d’analogies, non de contacts directs.

La fin du XIXe siècle fut une période de grande effervescence artistique, où les expositions internationales, les revues d’art et les voyages d’artistes favorisaient une osmose culturelle. Vienne et Paris, capitales culturelles, étaient particulièrement poreuses à ces échanges. Si Ernst Klimt lui-même n’a pas exposé en France ou y a laissé une empreinte directe, les préoccupations esthétiques qu’il partageait avec ses contemporains autrichiens trouvaient des échos lointains dans les salons et les ateliers parisiens.

Par exemple, le goût pour les scènes mythologiques revisitant les récits classiques avec une nouvelle interprétation, la fascination pour la figure féminine comme allégorie, ou encore l’intégration de l’art dans l’architecture, étaient des préoccupations partagées des deux côtés du Rhin. Le Symbolisme français, avec son mysticisme et sa quête d’idéal, trouvait un parallèle dans les œuvres de la Künstler-Compagnie, qui cherchait à doter les espaces publics d’une dimension poétique et évocatrice. De même, l’Art nouveau français, avec ses lignes fluides et sa valorisation de l’artisanat, résonnait avec l’attention portée par Ernst à l’ornement et à la facture impeccable.

Ces correspondances ne sont pas le fruit d’une influence directe mais d’un « Zeitgeist » – un esprit du temps – qui transcendait les frontières nationales. Les artistes européens, même sans se connaître, répondaient à des aspirations esthétiques similaires, cherchant à donner un nouveau souffle à l’art face aux bouleversements industriels et sociaux. L’œuvre d’Ernst Klimt, dans ce contexte, représente un maillon précieux de cette chaîne d’échanges invisibles, témoignant de la richesse et de la complexité des dialogues artistiques qui animaient l’Europe fin de siècle.

« Les véritables influences ne sont pas toujours des lignes droites et directes, » commente M. Antoine Lefèvre, essayiste et critique d’art. « Elles sont souvent faites de résonances, de sensibilités partagées qui émergent simultanément dans différents foyers artistiques. Ernst Klimt, par son approche décorative et allégorique, incarne cette effervescence européenne qui trouvait de multiples expressions, de Vienne à Paris. »

Questions Fréquentes sur Ernst Klimt

Quand Ernst Klimt a-t-il vécu ?

Ernst Klimt est né le 3 janvier 1862 et est décédé prématurément le 9 décembre 1892. Sa courte vie artistique, intense et prolifique, se déroule ainsi entièrement durant la période de la Belle Époque viennoise, au seuil des grandes transformations qui allaient marquer l’art moderne.

Quelles sont les œuvres majeures d’Ernst Klimt ?

Parmi les œuvres majeures d’Ernst Klimt figurent ses contributions aux fresques du Burgtheater de Vienne et du Kunsthistorisches Museum, notamment les allégories et figures mythologiques réalisées au sein de la Künstler-Compagnie. Ses portraits et scènes de genre révèlent également l’étendue de son talent.

Ernst Klimt a-t-il exposé en France ?

Il n’existe pas de traces documentées qu’Ernst Klimt ait personnellement exposé ses œuvres en France de son vivant. Sa carrière fut principalement concentrée sur des commandes publiques et privées en Autriche, notamment à Vienne, dans le cadre de la Künstler-Compagnie.

Quelle est la différence majeure entre Ernst et Gustav Klimt ?

La différence majeure réside dans leur évolution stylistique : Ernst Klimt est resté plus ancré dans la tradition académique et le style décoratif de la fin du XIXe siècle, tandis que Gustav Klimt a évolué vers le Symbolisme audacieux et les motifs dorés caractéristiques de la Sécession Viennoise et de son “Période Dorée”.

Où peut-on admirer les œuvres d’Ernst Klimt aujourd’hui ?

Les œuvres d’Ernst Klimt peuvent être admirées principalement à Vienne, dans les lieux où la Künstler-Compagnie a réalisé ses commandes, tels que le Burgtheater, le Kunsthistorisches Museum, ou encore à la Villa Hermes. Ses toiles plus intimistes sont conservées dans diverses collections privées et musées autrichiens.

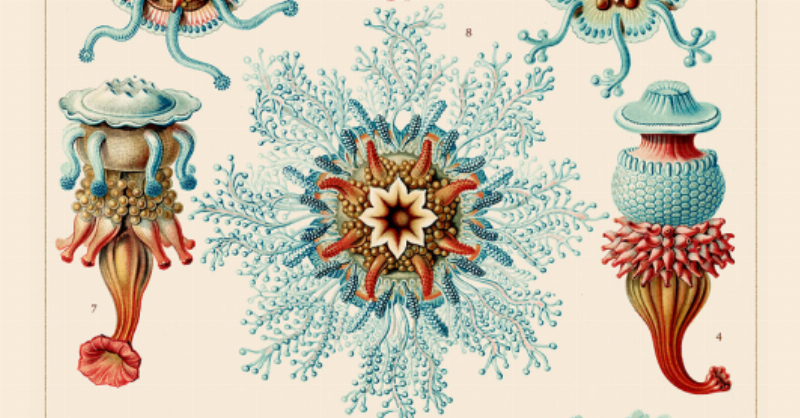

Tableau mythologique d'Ernst Klimt, l'art décoratif européen

Tableau mythologique d'Ernst Klimt, l'art décoratif européen

Conclusion

L’exploration de l’œuvre d’Ernst Klimt nous révèle bien plus qu’une simple note de bas de page dans l’histoire de l’art viennois. Il apparaît comme un artiste dont la maîtrise technique et la sensibilité esthétique ont joué un rôle prépondérant dans l’effervescence créative de son époque. Son talent, bien que fauché dans sa fleur, a contribué à façonner les contours d’une nouvelle esthétique qui allait culminer avec la Sécession. En établissant des parallèles avec les mouvements français, du Symbolisme à l’Art nouveau, nous saisissons que l’art, loin d’être cloisonné par les frontières, était le terrain d’un dialogue européen constant et fécond. Ernst Klimt, cette “ombre lumineuse”, nous invite ainsi à reconsidérer la richesse de ces interconnexions, à apprécier la profondeur d’un héritage souvent sous-estimé et à reconnaître la complexité des voies qui mènent à la modernité. Son legs, empreint d’une beauté classique et d’une touche décorative subtile, demeure un jalon précieux pour quiconque souhaite comprendre les prémices et les résonances profondes de l’art européen fin de siècle.