Ah, le fauvisme ! Rien que d’évoquer ce mot, on sent déjà l’éclat des couleurs, la liberté des formes et une audace qui a secoué le monde de l’art. Ce mouvement, bien que d’une durée relativement brève, a marqué l’histoire de la peinture d’une empreinte indélébile, pavant la voie à l’art moderne. Si vous vous êtes déjà demandé quelles étaient les Fauvisme Date exactes et ce qui a rendu cette période si explosive, alors vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à un voyage chromatique au cœur d’une révolution artistique française.

Le fauvisme n’était pas qu’une simple tendance ; c’était un cri de liberté, une décharge d’énergie pure qui a redéfini le rôle de la couleur dans la peinture. Né au tout début du XXe siècle, il a balayé les conventions avec une audace sans précédent, laissant le public et la critique à la fois fascinés et scandalisés. Mais comme tout phénomène intense, son existence fut fulgurante. Plongeons ensemble dans sa chronologie pour en saisir toute la richesse.

Les Origines et les Prémices du Fauvisme : Bien avant la “Cage aux Fauves”

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le fauvisme n’est pas apparu du jour au lendemain dans un éclair de génie collectif. Ses racines plongent dans les expérimentations de la fin du XIXe siècle, une période où les artistes cherchaient déjà à s’affranchir des règles académiques strictes. Certains travaux d’artistes tels que Louis Valtat, dès 1896, montraient déjà des signes avant-coureurs de ce qui allait devenir le fauvisme, avec l’utilisation de couleurs pures et des formes simplifiées. Henri Matisse lui-même, futur chef de file, réalisait des œuvres avec des caractéristiques fauves dès cette année-là.

C’est véritablement au tournant du siècle que les choses s’accélèrent. Henri Matisse, un nom indissociable du mouvement, explore de nouvelles pistes colorées, notamment sous l’influence du néo-impressionnisme et des théories de la division de la couleur de Paul Signac vers 1904. Ces recherches l’amènent à pousser la couleur à son paroxysme, à la libérer de sa fonction descriptive pour en faire le vecteur principal de l’émotion. C’est dans cette quête effrénée de l’expression que le terreau du fauvisme est semé.

L’été 1905 est un moment charnière. Henri Matisse et André Derain, deux amis au tempérament artistique bouillonnant, se retrouvent à Collioure, un petit port méditerranéen du sud de la France. Là, sous la lumière éclatante du Midi, ils peignent ensemble, explorant avec une ferveur contagieuse l’usage des couleurs pures et vives. C’est dans cette effervescence créative que se forge l’essence même du fauvisme, une approche où la couleur devient une fin en soi, loin de toute imitation de la réalité.

Henri Matisse et André Derain peignant à Collioure, symboles des premières dates du fauvisme

Henri Matisse et André Derain peignant à Collioure, symboles des premières dates du fauvisme

“Collioure fut le laboratoire où Matisse et Derain ont débridé la couleur, la laissant s’exprimer dans toute sa sauvagerie. Cette expérience est fondamentale pour comprendre comment le fauvisme a pu éclore avec tant de force”, nous rappelle Isabelle Moreau, historienne de l’art et spécialiste des avant-gardes françaises. Ce séjour marque une véritable rupture, un pas décisif vers la déconstruction des conventions picturales établies. L’énergie libérée sur leurs toiles allait bientôt déferler sur la capitale. Pour mieux comprendre la transition de ces époques, il est intéressant de se pencher sur les impressionnisme dates, car c’est en partie en réaction à ce mouvement que le fauvisme a pris son envol.

1905 : L’Année du Scandale et de la Naissance Officielle du Fauvisme

Si les prémices se dessinent avant, la date de naissance officielle du fauvisme est sans conteste le Salon d’Automne de 1905 à Paris. Imaginez l’ambiance : un salon qui se voulait une vitrine pour l’impressionnisme et ses prolongements, mais qui fut soudainement éclipsé par une déferlante de couleurs inédites. C’est dans la fameuse Salle VII de cette exposition que le public et la critique ont découvert, avec stupeur et indignation, les œuvres d’Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Charles Camoin et d’autres.

Ces tableaux, aux couleurs pures jaillissant directement du tube, appliquées en larges aplats et défiant toute logique naturaliste, ont provoqué un choc sans précédent. Les réactions furent violentes, le public n’étant pas habitué à une telle liberté chromatique. C’est alors que Louis Vauxcelles, critique d’art pour le journal Gil Blas, publia le 17 octobre 1905 un article retentissant. En décrivant la salle VII, qui contenait une sculpture de style classique au milieu de ces “orgies de tons purs”, il s’exclama : “Donatello chez les fauves !”.

Scène du Salon d'Automne de 1905 avec des visiteurs choqués par les couleurs vives des œuvres fauves

Scène du Salon d'Automne de 1905 avec des visiteurs choqués par les couleurs vives des œuvres fauves

Le surnom de “cage aux fauves” pour la Salle VII est resté, et le terme “fauves” fut rapidement adopté par les artistes eux-mêmes, non sans une certaine ironie, pour désigner leur mouvement. Cette appellation, bien que péjorative au départ, capturait parfaitement l’esprit sauvage et indompté de leur démarche artistique. Des œuvres comme “La Femme au Chapeau” d’Henri Matisse, avec ses couleurs audacieuses et non naturalistes sur le visage du modèle, firent scandale et consacrèrent Matisse comme le “roi des fauves”. Ces œuvres sont désormais des oeuvre d art tableau emblématiques.

L’Apogée et l’Évolution Rapide : Le Fauvisme entre 1906 et 1908

Après l’éclat du Salon d’Automne de 1905, le mouvement fauviste connaît une période d’intense production et d’épanouissement. Les années 1906 et 1907 sont souvent considérées comme l’apogée du fauvisme, durant lesquelles les artistes, galvanisés par leur reconnaissance – même si elle était controversée – continuent d’explorer et de pousser les limites de la couleur.

Henri Matisse, André Derain et Maurice de Vlaminck, le trio de tête, sont à l’avant-garde de cette exploration. Derain réalise en 1906 des œuvres majeures comme “Le séchage des voiles”, qui illustre à merveille l’essence du fauvisme avec son utilisation audacieuse de couleurs vives et saturées, libérées de la contrainte du réalisme. Les paysages sont des sujets de prédilection, permettant aux fauves de jouer avec la lumière et les teintes, comme en témoignent les voyages de Derain à Londres, où il peint des vues de la Tamise avec des couleurs inattendues, transformant le fleuve en jaune et la chaussée en vert.

“Le fauvisme à son apogée était une symphonie de couleurs, chaque toile une explosion joyeuse de teintes pures. C’était un moment de liberté artistique presque enfantine, mais avec une maturité technique étonnante”, observe Isabelle Moreau. La touche du pinceau est vive, les aplats de couleurs sont larges et les contrastes sont poussés à l’extrême. L’objectif est de susciter une excitation visuelle, de communiquer une émotion brute plutôt que de reproduire fidèlement la nature. La couleur devient la structure même du tableau, répondant à des logiques personnelles et intenses.

Un tableau fauviste emblématique avec des couleurs pures et audacieuses, exemple de la date phare du fauvisme

Un tableau fauviste emblématique avec des couleurs pures et audacieuses, exemple de la date phare du fauvisme

Les artistes fauves ne se contentent pas de peindre des paysages ; ils s’adonnent également aux portraits, aux scènes de genre et même aux natures mortes, toujours avec cette même audace chromatique. Les visages sont modelés par des teintes inattendues, le rouge, le vert, le jaune se côtoient pour créer une nouvelle forme d’expression de l’identité humaine. C’est une période de vitalité artistique intense, mais qui, de par sa nature même, ne pouvait durer éternellement.

Le Crépuscule du Mouvement : Fauvisme et l’Émergence du Cubisme (Dès 1907-1910)

Comme souvent dans l’histoire de l’art, les mouvements les plus intenses sont aussi les plus éphémères. Le fauvisme, dans sa forme la plus pure et cohérente, commence à s’estomper aux alentours de 1907-1908, et il se termine officiellement vers 1910. Plusieurs facteurs expliquent cette fin rapide. D’abord, la nature même du mouvement, qui était plus une phase d’émancipation jubilatoire et une technique qu’une école rigoureusement définie, a conduit les artistes à évoluer vers de nouvelles explorations.

Les artistes fauves, loin d’être figés dans un style, étaient des explorateurs incessants. Beaucoup d’entre eux, après avoir poussé la couleur à ses limites, ont commencé à ressentir le besoin de s’intéresser davantage à la structure et à la forme. C’est ainsi que l’année 1907 est souvent citée comme un tournant majeur avec l’influence croissante du cubisme. Georges Braque, par exemple, qui fut initialement un peintre fauve, commence dès cette année-là à s’éloigner des couleurs vives pour décomposer les formes en éléments géométriques, sous l’influence de Cézanne et en collaboration avec Pablo Picasso. Ses paysages de l’Estaque marquent cette transition vers une esthétique plus sobre et fragmentée, annonçant la naissance du cubisme. Pour ceux qui s’intéressent aux liens entre ces deux mouvements majeurs, l’étude de l’impressionism and post impressionism peut offrir un éclairage intéressant sur la continuité et la rupture dans l’art moderne.

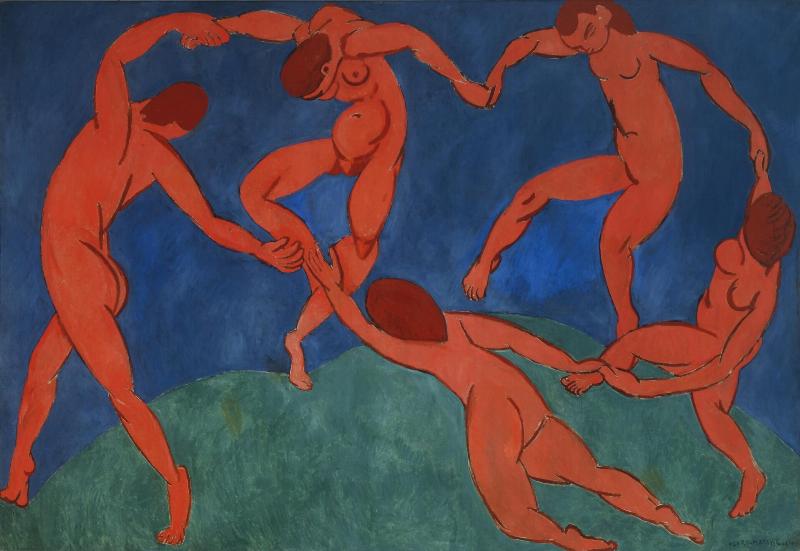

Matisse, quant à lui, même s’il continue d’utiliser la couleur de manière audacieuse, explore des compositions plus sereines et décoratives, cherchant un équilibre entre l’expression et l’harmonie. D’autres artistes, comme Derain et Vlaminck, retournent à des esthétiques plus classiques, influencées par Cézanne ou d’autres maîtres. “Le fauvisme était une étape essentielle, une sorte de détox chromatique avant d’aborder de nouvelles complexités formelles”, résume Isabelle Moreau. La dispersion des fauves témoigne ainsi de la vitalité de l’art moderne qui, loin de se contenter d’un seul chemin, multiplie les pistes et les explorations.

L’Héritage Indélébile du Fauvisme : Au-delà de ses Dates Clés

Même si la période du fauvisme date de seulement quelques années, son impact sur l’art du XXe siècle et au-delà est immense et indéniable. Il a agi comme un véritable catalyseur, ouvrant la voie à des transformations profondes de la peinture. Son apport majeur est sans aucun doute la libération de la couleur. Les fauves ont démontré que la couleur pouvait être utilisée non pas pour imiter la réalité, mais pour exprimer l’émotion, la sensation et la subjectivité de l’artiste.

Cette audace chromatique a profondément influencé de nombreux mouvements artistiques ultérieurs. L’expressionnisme allemand, par exemple, qui se développe à peu près à la même époque, partage avec le fauvisme un intérêt prononcé pour la couleur émotionnelle et l’expression brute. Des artistes comme Franz Marc ont visiblement été marqués par la puissance des couleurs fauves. Le cubisme lui-même, bien que centré sur la forme, n’aurait peut-être pas connu un tel essor sans la rupture opérée par les fauves avec les conventions picturales. Pour approfondir les développements artistiques juste après le fauvisme, vous pourriez consulter des informations sur les post impressionism dates, qui montrent comment les artistes ont continué à explorer de nouvelles voies.

Henri Matisse, même après la fin du mouvement “officiel”, a continué de marquer l’art de son sceau, explorant la couleur et la ligne dans ses œuvres tardives, notamment ses célèbres gouaches découpées. Son influence perdure et ses principes continuent d’inspirer les artistes contemporains, prouvant que la vision audacieuse des fauves a laissé une empreinte durable sur le paysage artistique mondial.

En somme, le fauvisme n’était pas seulement un style, mais une nouvelle façon d’être, d’agir et de penser l’art, comme l’a si bien exprimé Vlaminck. Il a permis à la peinture de s’affranchir des contraintes mimétiques pour embrasser pleinement son rôle expressif, faisant de la couleur le véritable cœur battant de l’œuvre.

Questions Fréquentes sur le Fauvisme Date et le Mouvement

Quand le fauvisme a-t-il réellement commencé ?

Le fauvisme a véritablement pris son envol et a été officiellement reconnu lors du Salon d’Automne de 1905, bien que des précurseurs comme Matisse et Valtat aient déjà expérimenté des caractéristiques fauves dès 1896.

Quelle est la durée approximative du mouvement fauviste ?

Le fauvisme est un mouvement éphémère qui a duré environ de 1905 à 1907/1908, certains étendant sa fin officielle jusqu’à 1910.

Quel événement a donné son nom au fauvisme ?

Le mouvement doit son nom au critique d’art Louis Vauxcelles, qui, en 1905, a qualifié les artistes exposant dans la Salle VII du Salon d’Automne de “fauves” (“bêtes sauvages”) en raison de l’audace de leurs couleurs.

Qui sont les principaux artistes associés aux fauvisme date ?

Les figures emblématiques du fauvisme sont Henri Matisse, André Derain et Maurice de Vlaminck. Georges Braque a également été un membre précoce du mouvement.

Pourquoi le fauvisme s’est-il terminé si rapidement ?

Le fauvisme a pris fin car les artistes, constamment en quête de nouvelles explorations, ont évolué vers d’autres voies artistiques, notamment le cubisme, qui a commencé à émerger autour de 1907.

Quelle a été l’influence majeure du fauvisme sur l’art moderne ?

L’influence majeure du fauvisme fut la libération de la couleur de sa fonction descriptive, permettant aux artistes de l’utiliser pour exprimer l’émotion et la subjectivité, ce qui a pavé la voie à l’expressionnisme et à l’abstraction.

Conclusion

Le fauvisme, avec sa période intense et courte d’environ 1905 à 1910, a laissé une empreinte spectaculaire dans l’histoire de l’art français et mondial. De ses prémices audacieuses dans les ateliers de Matisse et Derain à Collioure, en passant par le scandale mémorable du Salon d’Automne de 1905, ce mouvement a défié les conventions et a réaffirmé le pouvoir expressif de la couleur.

Si ses fauvisme date sont circonscrites, son esprit de liberté et son exploration audacieuse de la couleur ont ouvert des horizons insoupçonnés pour les générations d’artistes à venir, influençant des courants majeurs et façonnant l’art moderne tel que nous le connaissons. Il reste un témoignage vibrant de la capacité de l’art à se réinventer, à choquer et à émerveiller, prouvant que même un feu ardent et éphémère peut éclairer le chemin pour l’éternité.