Dans l’écrin de notre exploration des joyaux de l’esprit français, nous nous penchons aujourd’hui sur une histoire qui, bien qu’enracinée au-delà de nos frontières hexagonales, résonne avec une force particulière dans les cœurs attachés à la justice, à l’art et à la mémoire. L’évocation du nom Ferdinand Bloch-Bauer ne dessine pas seulement le portrait d’un collectionneur éclairé de la Vienne fin-de-siècle, mais ouvre également un chapitre complexe de l’histoire de l’art, marqué par la spoliation nazie et une quête de restitution acharnée. C’est un récit où la beauté des œuvres se confronte à la brutalité de l’histoire, et où le droit international se mêle à l’héritage familial, offrant une méditation profonde sur la valeur de l’art et la permanence de sa quête de sens.

L’Écrin Viennois : Origines et Contexte d’une Collection Illustre

Qui était Ferdinand Bloch-Bauer, et comment son nom est-il devenu synonyme d’un pan entier de l’histoire de l’art spolié ?

Ferdinand Bloch-Bauer était un riche industriel sucrier autrichien, un homme dont l’érudition et le goût pour l’art étaient aussi raffinés que sa fortune. Issu d’une famille juive autrichienne distinguée, il épousa Adele Bauer, une femme d’une intelligence vive et d’une beauté saisissante, qui devint la muse emblématique de Gustav Klimt. Leur palais viennois n’était pas seulement une résidence, mais un véritable salon culturel, un foyer vibrant où l’élite intellectuelle et artistique de la Vienne impériale se retrouvait, échangeant des idées qui allaient façonner le modernisme européen. C’est dans ce milieu foisonnant d’innovation et de créativité que la collection Bloch-Bauer, véritable trésor d’œuvres d’art, a vu le jour, notamment avec l’acquisition de chefs-d’œuvre de la Sécession viennoise. Ce contexte préfigure la tragédie à venir, soulignant l’opulence culturelle qui fut ciblée par les forces obscures de l’histoire.

Ce n’est pas seulement une histoire de fortune, mais une symphonie de patronage où le mécénat privé nourrissait l’effervescence artistique. Ferdinand Bloch-Bauer, par son engagement, a activement soutenu des artistes d’avant-garde, participant à l’édification d’un âge d’or culturel. Le choix de Klimt comme portraitiste de son épouse Adele illustre cette volonté d’immortaliser le présent par la grâce de l’art, inscrivant leur nom dans une lignée prestigieuse de collectionneurs tels que les Rothschild ou les Péreire, dont la France aussi peut s’enorgueillir.

La Splendeur Capturée : Analyse Thématique des Œuvres Emblématiques

Quel est le rôle de l’art dans le souvenir, et comment les œuvres de la collection Bloch-Bauer incarnent-elles cette question ?

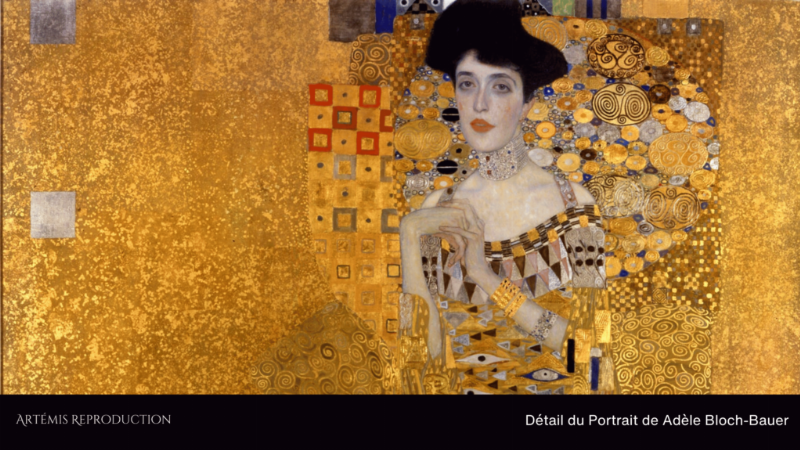

La collection de Ferdinand Bloch-Bauer était riche et variée, mais ce sont les œuvres de Gustav Klimt, notamment les portraits d’Adele, qui ont gravé le nom de la famille dans l’imaginaire collectif. Le “Portrait d’Adele Bloch-Bauer I”, souvent surnommé “La Femme en Or”, est plus qu’une toile ; c’est un manifeste du Jugendstil autrichien, une icône de l’élégance et de la complexité psychologique. Les motifs dorés, les symboles égyptiens et byzantins, et l’intensité du regard d’Adele transforment le tableau en un objet de fascination intemporelle. Cette œuvre, commandée par Ferdinand Bloch-Bauer lui-même, est devenue le pivot d’une saga juridique et humaine, reflétant la valeur inestimable de l’art, tant sur le plan esthétique qu’historique. Elle symbolise la beauté prise en otage par l’histoire.

Les thèmes majeurs qui émergent de cette collection et de son destin sont multiples :

- L’Art comme Miroir de l’Identité: Les portraits d’Adele, au-delà de leur beauté formelle, capturent l’esprit d’une époque et l’individualité d’une femme, témoignant de l’importance de l’art dans la construction et la préservation de l’identité personnelle et collective.

- La Fragilité du Patrimoine Culturel: L’histoire de la spoliation de la collection Bloch-Bauer met en lumière la vulnérabilité des trésors artistiques face aux bouleversements politiques et idéologiques, rappelant la nécessité de leur protection.

- La Quête Inlassable de Justice: La lutte pour la restitution des œuvres, menée par les héritiers de Ferdinand Bloch-Bauer, incarne la persévérance humaine dans la recherche de réparation face aux injustices historiques, transformant l’art en symbole de résilience.

Ces œuvres, qui ornaient les murs du palais de Ferdinand Bloch-Bauer, ne sont pas de simples décorations ; elles sont des témoins silencieux d’une époque révolue, des fragments de vie et de culture qui ont traversé des épreuves inouïes. Le style de Klimt, avec son usage audacieux de l’or, ses figures presque sacrées et ses compositions innovantes, marque un tournant dans l’art européen, s’éloignant des conventions académiques pour embrasser une esthétique plus symboliste et décorative. C’est une vision qui, comme le diraient nos critiques français du début du XXe siècle, “fait chanter la couleur et vibrer la ligne”.

L’Ombre de la Spoliation : Quand l’Histoire Dévore l’Art

Comment l’ascension du nazisme a-t-elle brutalement mis fin à l’âge d’or de la collection Ferdinand Bloch-Bauer ?

L’Anschluss de 1938, l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, marqua un tournant tragique pour la famille Ferdinand Bloch-Bauer. En tant que Juifs, ils furent contraints de fuir pour échapper aux persécutions. Ferdinand lui-même trouva refuge en Suisse, mais sa précieuse collection, accumulée avec passion et discernement, fut pillée par les nazis. Les œuvres de Klimt, notamment, furent confisquées et dispersées. Le “Portrait d’Adele Bloch-Bauer I” fut transféré à la Galerie du Belvédère à Vienne, où il resta pendant des décennies, présenté comme un trésor national autrichien, sans mentionner l’histoire douloureuse de sa spoliation. Cette période sombre de l’histoire européenne est un rappel constant des dangers du totalitarisme et de son impact dévastateur sur le patrimoine culturel.

La spoliation d’œuvres d’art durant la Seconde Guerre mondiale n’était pas un acte aléatoire, mais une politique systématique visant à “germaniser” l’art et à dépouiller les populations juives de leurs biens. Des milliers d’œuvres, appartenant à des familles comme celle de Ferdinand Bloch-Bauer, furent volées, vendues de force ou dissimulées. Cette entreprise de destruction culturelle et économique est l’une des cicatrices les plus profondes laissées par le conflit, et sa réparation est un travail de longue haleine, souvent semé d’embûches.

La Longue Marche vers la Justice : La Résurrection du Droit

Comment les héritiers de Ferdinand Bloch-Bauer ont-ils mené leur combat pour la restitution, et quels obstacles ont-ils rencontrés ?

Après la guerre, la restitution des œuvres d’art spoliées fut un processus lent et complexe. Ferdinand Bloch-Bauer avait exprimé le souhait, dans son testament, que les œuvres de Klimt reviennent aux enfants d’Adele, ou à leurs héritiers. Cependant, la bureaucratie autrichienne et les lois post-guerre rendirent la récupération quasiment impossible pendant des décennies. L’Autriche considérait certains de ces tableaux comme faisant partie de son patrimoine national, minimisant les circonstances de leur acquisition. La persévérance fut la clé de voûte de cette quête de justice.

C’est Maria Altmann, la nièce de Ferdinand Bloch-Bauer, qui, des années plus tard, à l’âge de 80 ans, décida de relancer le combat. Son histoire, rendue célèbre par le film “La Femme en Or” (Woman in Gold), est un témoignage de courage et de détermination. Face à l’inertie et à la résistance des autorités autrichiennes, elle engagea une bataille juridique sans précédent, allant jusqu’à saisir la Cour suprême des États-Unis. Ce recours à la justice américaine a permis de contourner les blocages autrichiens et de faire valoir les droits de la famille.

Professeur Éliane Dubois, historienne de l’art spécialisée dans les spoliations, observe : “L’affaire Bloch-Bauer ne fut pas seulement un procès pour des tableaux, mais un jugement sur la mémoire collective, sur la capacité des nations à confronter leur passé. Elle a mis en lumière les lacunes des législations post-conflit et la nécessité d’une éthique de la restitution plus rigoureuse.”

Le processus de restitution est souvent une course d’obstacles, jalonné de difficultés :

- La Prescription: Les délais légaux pour réclamer des biens sont souvent expirés, compliquant les démarches.

- Les Preuves: Prouver la propriété et la spoliation, des décennies après les faits, demande une recherche archivistique colossale.

- La Volonté Politique: La réticence de certains États ou institutions à se séparer d’œuvres devenues “emblématiques” est un frein majeur.

- Les Coûts Légaux: Les batailles judiciaires internationales sont exorbitantes, décourageant de nombreux héritiers.

Malgré ces défis, le verdict en faveur de Maria Altmann en 2006 fut une victoire éclatante. Il a non seulement permis la restitution des cinq tableaux de Klimt à ses héritiers, mais a également créé un précédent juridique majeur, incitant d’autres pays et institutions à réexaminer leurs collections et à intensifier les efforts de restitution.

L’Héritage de Ferdinand Bloch-Bauer : Au-delà de l’Art, une Leçon d’Humanité

Quel impact durable l’affaire Ferdinand Bloch-Bauer a-t-elle eu sur le monde de l’art et la conscience publique ?

L’histoire de Ferdinand Bloch-Bauer et de sa collection a transcendé le simple fait divers pour devenir une fable moderne sur la persévérance, la justice et la valeur intrinsèque de l’art. Elle a ravivé le débat international sur la restitution des biens spoliés et a poussé de nombreux musées à travers le monde à revoir l’origine de leurs œuvres. Des institutions comme le Louvre, le British Museum ou le Metropolitan Museum de New York ont intensifié leurs recherches de provenance, conscientes de la nécessité d’une éthique irréprochable.

Dr. Marc Léger, expert en droit de l’art, souligne : “Le cas Bloch-Bauer est devenu un pilier de la jurisprudence internationale en matière de restitution. Il a rappelé que l’art n’est pas qu’une marchandise, mais le dépositaire d’une histoire humaine, d’une mémoire qui exige respect et justice.”

L’impact de cette affaire s’étend bien au-delà des salles d’audience et des galeries d’art :

- Sensibilisation du Public: Le film “La Femme en Or” a rendu cette histoire accessible à un public mondial, augmentant la prise de conscience des atrocités de la guerre et des conséquences durables de la spoliation.

- Évolution des Politiques Muséales: De nombreux musées ont adopté des politiques plus transparentes et proactives en matière de recherche de provenance et de restitution, privilégiant la justice historique à la conservation des acquisitions douteuses.

- Renforcement du Droit International: L’affaire a contribué à renforcer les conventions internationales sur la protection du patrimoine culturel en temps de conflit et sur la restitution des biens culturels illégalement acquis.

Le tableau d'Adele Bloch-Bauer restitué, symbolisant la victoire de la justice

Le tableau d'Adele Bloch-Bauer restitué, symbolisant la victoire de la justice

La collection de Ferdinand Bloch-Bauer, même dispersée, continue de témoigner du raffinement de la culture viennoise et de la violence des conflits. Elle nous invite à une réflexion profonde sur la responsabilité de la mémoire et la nécessité de lutter inlassablement pour que l’histoire, aussi douloureuse soit-elle, ne soit jamais oubliée.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

1. Qui était exactement Ferdinand Bloch-Bauer ?

Ferdinand Bloch-Bauer était un riche industriel sucrier et un éminent collectionneur d’art juif autrichien du début du XXe siècle, dont la collection comprenait des œuvres majeures de Gustav Klimt. Son nom est devenu emblématique de la spoliation nazie et de la lutte pour la restitution d’œuvres d’art.

2. Quels étaient les liens entre Ferdinand Bloch-Bauer et Gustav Klimt ?

Ferdinand Bloch-Bauer était l’un des principaux mécènes de Gustav Klimt. Il lui a commandé plusieurs œuvres, dont les célèbres portraits de son épouse Adele Bloch-Bauer, faisant de lui un acteur clé dans le soutien à l’Art nouveau viennois.

3. Qu’est-il arrivé à la collection d’art de Ferdinand Bloch-Bauer pendant la Seconde Guerre mondiale ?

La collection de Ferdinand Bloch-Bauer fut systématiquement pillée par les nazis après l’Anschluss en 1938. Les œuvres furent confisquées et dispersées, le “Portrait d’Adele Bloch-Bauer I” étant notamment exposé au Belvédère de Vienne.

4. Qui a mené la bataille pour la restitution des œuvres de Ferdinand Bloch-Bauer ?

Maria Altmann, la nièce de Ferdinand Bloch-Bauer, a courageusement mené la bataille juridique pour la restitution des œuvres d’art spoliées par les nazis, culminant avec un procès historique devant la Cour suprême des États-Unis.

5. Pourquoi le “Portrait d’Adele Bloch-Bauer I” est-il si important dans cette affaire ?

Le “Portrait d’Adele Bloch-Bauer I” est devenu l’œuvre emblématique de la spoliation et de la restitution en raison de sa valeur artistique exceptionnelle, de son histoire tragique et de son rôle central dans le long combat juridique de la famille Bloch-Bauer.

6. Quel a été l’impact du verdict de l’affaire Ferdinand Bloch-Bauer sur le monde de l’art ?

Le verdict de 2006 a créé un précédent juridique majeur, incitant les musées et les institutions du monde entier à réévaluer la provenance de leurs collections et à accélérer les processus de restitution des œuvres spoliées.

7. Où se trouvent aujourd’hui les œuvres restituées à la famille Ferdinand Bloch-Bauer ?

Le “Portrait d’Adele Bloch-Bauer I” a été vendu à Ronald Lauder pour la Neue Galerie de New York, où il est exposé. Les autres œuvres restituées ont également été vendues et se trouvent dans diverses collections privées ou publiques.

Conclusion

L’odyssée de Ferdinand Bloch-Bauer et de sa collection est bien plus qu’une anecdote historique ; c’est un miroir tendu à l’âme humaine, reflétant ses grandeurs et ses abjections. Elle nous enseigne la préciosité du patrimoine culturel, la persistance du mal et la ténacité du bien. Le combat pour la restitution de ces œuvres n’a pas seulement rendu justice à une famille, il a rappelé au monde que l’art est un vecteur de mémoire, un gardien de l’identité et un témoin silencieux des drames de l’histoire. En tant que conservateurs de l’amour de la France et de sa culture, nous devons reconnaître que ces histoires, même lointaines, résonnent avec nos propres valeurs de liberté, de beauté et de justice. Elles nous invitent à continuer d’explorer, de comprendre et de célébrer les œuvres qui, comme celles de la collection Ferdinand Bloch-Bauer, défient le temps et l’oubli, inscrivant à jamais leurs éclats dans la grande tapisserie de la civilisation.