Depuis des siècles, la France a tissé une toile inouïe de créations, façonnant un patrimoine qui continue de défier le temps et les frontières. Au cœur de cette splendeur réside ce que nous pourrions nommer le G Art, une expression condensée de l’excellence, de la profondeur et de l’innovation qui caractérisent l’âme artistique et littéraire française. Cette notion de g art n’est pas qu’une simple étiquette ; elle incarne la grandeur intemporelle, l’esprit audacieux et la quête incessante de la beauté et de la vérité qui animent chaque œuvre éclose sur notre sol. C’est un voyage à travers les époques, une immersion dans les courants qui ont fait de la culture française un phare universel, un dialogue perpétuel entre le passé glorieux et les échos contemporains. Pénétrer cet univers, c’est s’offrir une compréhension plus intime de l’ingéniosité humaine et de l’impact durable que l’art peut exercer sur la civilisation. Pour ceux qui désirent approfondir l’impact de l’art sur des figures emblématiques et son expression littéraire, une exploration des manifestations de Jésus dans l’art et la littérature peut offrir des perspectives fascinantes sur la manière dont les grands thèmes universels traversent les siècles et les formes d’expression.

Aux Sources du g art : Fondations Historiques et Impulsions Philosophiques

Le g art français ne s’est pas épanoui dans le vide ; il est le fruit d’une sédimentation historique et philosophique dense, où chaque ère a déposé sa pierre, sa lumière, son ombre. De la Renaissance, qui a vu émerger une redéfinition de l’humanisme et l’afflux des influences italiennes, au Grand Siècle, apogée du classicisme, chaque période a imprimé sa marque indélébile. Les principes de clarté, de mesure et d’harmonie, souvent associés à l’esthétique française, trouvent leurs racines dans ces fondations. Ce n’est pas seulement une question de style, mais d’une manière d’appréhender le monde, de le transfigurer à travers la raison et la passion contenue. La philosophie, de Descartes aux Lumières, a profondément influencé cette démarche, prônant une recherche de la vérité et une analyse rigoureuse qui se retrouvent dans la structure même des œuvres.

Qu’est-ce qui a façonné le g art français au fil des siècles ?

Le g art français est le fruit d’une alchimie complexe entre les héritages classiques, l’effervescence de la Renaissance, la grandeur du Baroque, et les profondes mutations philosophiques des Lumières, du Romantisme et au-delà, chacune apportant sa pierre à l’édifice d’une esthétique singulière et reconnaissable.

L’émergence du g art est inséparable de la structuration d’un État puissant et centralisé, qui a su patronner les arts et les lettres. François Ier, Louis XIV, puis Napoléon et les républiques, ont tous, à leur manière, compris le rôle essentiel de la culture comme vecteur d’influence et de prestige. Les académies, fondées pour réguler et encourager la création, ont joué un rôle ambivalent mais fondamental, codifiant les canons de la beauté et de l’expression tout en stimulant un dialogue constant sur leur pertinence. Cette institutionnalisation a contribué à forger une identité artistique forte, capable de rayonner bien au-delà des frontières hexagonales. Le g art s’est ainsi construit sur un dialogue permanent entre l’audace individuelle et les cadres collectifs.

Le g art en Mouvements : Esthétiques et Techniques Révolutionnaires

L’histoire du g art français est une succession de ruptures et de continuités, de révolutions esthétiques qui ont redéfini ce qui était considéré comme beau, vrai ou significatif. Chaque mouvement, qu’il soit littéraire ou artistique, a apporté sa contribution unique, remettant en question les dogmes précédents pour ouvrir de nouvelles voies d’expression.

Comment le g art s’est-il manifesté à travers les grands courants artistiques ?

Le g art a trouvé son expression dans une succession de mouvements, du classicisme épuré au romantisme passionné, de l’impressionnisme lumineux au cubisme fragmenté, chaque école apportant des innovations stylistiques et thématiques qui ont redéfini les frontières de la création et de l’expression.

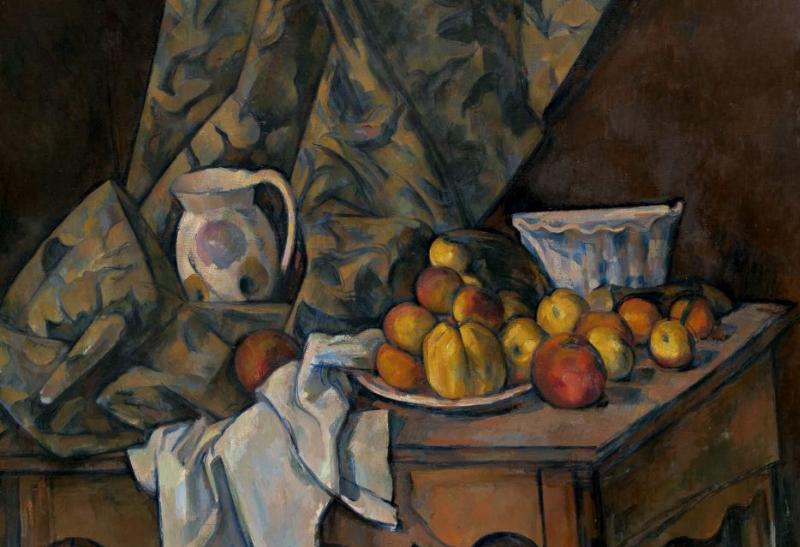

Le classicisme, avec sa quête de l’universel et de l’intemporel, a posé les bases d’une littérature et d’un art où la raison et la mesure étaient reines. Pensez à la perfection formelle des tragédies de Racine ou à la grandeur des paysages de Poussin. Puis vint le romantisme, déchaînant les passions, célébrant l’individu, la nature sauvage et les émotions exacerbées, comme en témoignent les toiles de Delacroix ou les vers de Victor Hugo. L’impressionnisme, révolutionnant la perception de la lumière et de la couleur, a transformé la peinture en une fenêtre sur l’instantanéité et la subjectivité. Des artistes comme Claude Monet ont capturé l’essence fugitive des moments, influençant profondément le g art et son approche du réel.

Une toile impressionniste capturant la lumière diffuse et les reflets subtils, illustrant la beauté du g art français

Une toile impressionniste capturant la lumière diffuse et les reflets subtils, illustrant la beauté du g art français

Au tournant du XXe siècle, le g art a embrassé des formes encore plus radicales avec le cubisme, qui a pulvérisé la perspective traditionnelle pour explorer de multiples facettes de la réalité sur une même surface. Picasso et Braque, bien que d’origines diverses, ont travaillé en France pour donner naissance à ce mouvement qui a fondamentalement modifié notre vision de l’espace et de la représentation. Ces transformations techniques n’étaient jamais gratuites ; elles étaient toujours porteuses d’une vision du monde, d’une tentative de saisir l’indicible ou de défier les conventions établies.

Analyse Profonde : Motifs Récurrents et Symbolisme du g art

Le g art français est un vaste répertoire de motifs et de symboles qui résonnent à travers les siècles, formant un langage commun qui transcende les formes d’expression. Ces éléments récurrents ne sont pas de simples ornements ; ils sont des clés de lecture, des portes d’entrée vers les préoccupations profondes de la culture française.

Quels sont les symboles et motifs récurrents qui caractérisent le g art ?

Les symboles du g art sont aussi variés que profonds, allant de la figure allégorique de Marianne aux paysages impressionnistes de la Seine, en passant par les portraits introspectifs et les scènes de la vie quotidienne parisienne, tous porteurs d’une signification culturelle et émotionnelle riche.

La figure de Marianne, incarnation de la République et de ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, est omniprésente dans la peinture, la sculpture et même la littérature. Elle est une muse civique, un rappel constant des idéaux révolutionnaires. La campagne française, ses champs de blé, ses coquelicots, ses fleuves paisibles, est un autre motif puissant, célébré par les paysagistes de Barbizon puis par les impressionnistes, témoignant d’un attachement profond à la terre et à ses beautés simples. Paris, bien sûr, est un personnage à part entière dans le g art. Des boulevards haussmanniens aux ruelles de Montmartre, la capitale a inspiré d’innombrables artistes et écrivains, devenant le théâtre des grandes passions, des drames sociaux et des explorations intérieures. Ses cafés, ses musées, ses ponts et sa lumière si particulière ont été immortalisés, créant une image mythique de la ville-lumière.

Le portrait, qu’il soit de cour, bourgeois ou intime, occupe également une place prépondérante. Il ne s’agit pas seulement de représenter une ressemblance physique, mais de capturer l’âme, le statut, les émotions du sujet. Les visages peints par Ingres ou Manet nous parlent des mœurs de leur époque, tandis que les personnages romanesques de Balzac ou de Flaubert sont des études psychologiques d’une finesse inégalée, ancrées dans leur époque mais universelles dans leur portée. Le g art est ainsi un miroir tendu à l’humanité, reflétant ses grandeurs et ses misères.

Les Maîtres du g art : Figures Emblématiques et Leurs Apports

Le g art français est indissociable des génies qui l’ont incarné, des figures tutélaires dont les œuvres continuent de façonner notre perception du monde et de l’art. Leur audace, leur vision et leur maîtrise technique ont laissé une empreinte indélébile.

Qui sont les figures majeures ayant défini le g art français ?

Les architectes du g art sont des géants comme Molière, Victor Hugo en littérature, et Monet, Cézanne en peinture, sans oublier Rodin pour la sculpture, dont les œuvres continuent de résonner et d’inspirer, témoignant de leur génie intemporel et de leur impact indélébile sur l’esthétique mondiale.

En littérature, comment ne pas évoquer Molière, le maître de la comédie, dont la critique des travers sociaux résonne encore avec une acuité désarmante ? Ou Victor Hugo, le titan du romantisme, dont l’œuvre embrasse tous les genres, de la poésie lyrique au roman historique, avec une force et une générosité inégalées ? Ses personnages, du bossu de Notre-Dame au misérable Jean Valjean, sont gravés dans l’imaginaire collectif, symbolisant la grandeur et la souffrance de l’humanité. En peinture, les noms de Claude Monet, avec ses séries lumineuses, et de Paul Cézanne, explorateur des volumes et de la structure, ont radicalement transformé l’approche de la représentation. Leurs recherches ont ouvert la voie à l’art moderne, faisant du g art un laboratoire d’expérimentation.

Pour comprendre la profondeur de l’expression sculpturale et son dialogue avec la pensée moderne, l’étude d’une statue penseur moderne peut fournir un éclairage pertinent sur l’évolution des formes et des significations.

En sculpture, Auguste Rodin a insufflé une nouvelle vitalité à la forme, capturant le mouvement et l’émotion avec une puissance expressive inouïe. Son Penseur est devenu un archétype universel de la réflexion humaine. Ces artistes, parmi tant d’autres, n’étaient pas seulement des créateurs, mais des visionnaires qui ont repoussé les limites de leur médium, enrichissant le répertoire du g art de chefs-d’œuvre impérissables.

“Le véritable g art français se distingue par sa capacité à allier une rigueur formelle héritée du classicisme à une audace thématique et stylistique sans cesse renouvelée. C’est cette tension féconde qui a permis à la France de produire des œuvres d’une profondeur et d’une résonance universelle,” affirme le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent historien de l’art à la Sorbonne.

Comparaisons Éclairantes : Le g art face aux Esthétiques Mondiales

Le g art français, tout en cultivant sa singularité, n’a jamais été une entité isolée. Il a constamment dialogué avec les esthétiques d’autres nations, absorbant certaines influences tout en en exerçant d’autres. Cette perméabilité a enrichi son propre développement, le rendant plus complexe et plus universel.

Par exemple, si la Renaissance italienne a eu un impact profond sur l’art français du XVIe siècle, l’inverse est vrai pour le XVIIIe siècle, où l’élégance du rococo français a influencé les cours européennes. Plus tard, le romantisme français a partagé des affinités avec son homologue allemand, mais a souvent privilégié une forme d’engagement politique et social plus prononcée. L’impact du g art français est particulièrement visible dans les mouvements modernistes. Les artistes étrangers venaient à Paris pour s’imprégner de cette effervescence créative, participant à l’élaboration de nouvelles avant-gardes. Le cubisme, le surréalisme, ont des racines profondes dans la capitale française, même si des artistes de toutes nationalités ont contribué à leur développement. Cette capacité à être un carrefour des idées et des formes est une caractéristique essentielle du g art.

L’Héritage Vivant du g art : Rayonnement et Impact Contemporain

Le g art n’est pas confiné aux musées ou aux bibliothèques poussiéreuses ; il est une force vive qui continue de modeler notre culture contemporaine, d’inspirer les créateurs et d’enrichir le dialogue esthétique mondial. Son rayonnement est multiple et multiforme, touchant des domaines aussi variés que le cinéma, la mode, la musique et même l’architecture.

Comment le g art continue-t-il d’influencer le monde actuel ?

Le g art, avec ses innovations stylistiques et ses profondes explorations thématiques, demeure une source d’inspiration inépuisable pour la mode, le cinéma, la musique et l’architecture contemporains, prouvant que son héritage est loin d’être figé dans le passé, mais bien vivant et dynamique.

Le cinéma français, par exemple, puise souvent dans les techniques narratives et l’exploration psychologique des grands romanciers du XIXe siècle, ou dans la liberté visuelle des impressionnistes. La “Nouvelle Vague” elle-même est une forme de dialogue avec l’histoire du g art, cherchant à rompre avec les conventions tout en affirmant une vision d’auteur. La mode, autre fleuron de la culture française, est constamment en conversation avec les formes et les couleurs des siècles passés, réinterprétant l’élégance classique ou l’audace des avant-gardes. Les créateurs s’inspirent des silhouettes des XVIIe et XVIIIe siècles, de l’exotisme de l’orientalisme ou des lignes épurées de l’Art Déco.

L’art contemporain, même lorsqu’il se veut iconoclaste, ne peut ignorer l’héritage du g art. Des artistes comme Keith Haring, bien que d’un style très différent, ont eux aussi questionné les conventions et démocratisé l’art. Explorer les œuvres de Keith Haring et les arts visuels permet de voir comment les artistes modernes puisent dans différentes traditions pour créer des expressions nouvelles.

Une rue parisienne avec des bâtiments haussmanniens, symbolisant l'élégance du g art urbain

Une rue parisienne avec des bâtiments haussmanniens, symbolisant l'élégance du g art urbain

Le g art est également un pilier de l’enseignement des arts et des lettres à travers le monde. Les théories esthétiques développées en France, la critique littéraire, l’histoire de l’art, sont étudiées et débattues dans les universités du globe. Les musées français, du Louvre au Centre Pompidou, sont des temples du g art, attirant des millions de visiteurs chaque année, désireux de contempler les chefs-d’œuvre qui ont marqué l’humanité.

“Le g art n’est pas qu’une collection d’œuvres passées, c’est une méthode, une vision, une philosophie qui continue de féconder la création actuelle. Il nous apprend que l’innovation naît souvent d’une profonde connaissance de la tradition,” observe la Docteur Hélène Moreau, spécialiste des études culturelles françaises.

L’influence du g art est également palpable dans la manière dont la France est perçue à l’étranger : un pays de raffinement, de culture, d’excellence intellectuelle. C’est un soft power puissant, qui contribue à son prestige et à son attractivité. C’est une invitation constante à la découverte et à l’approfondissement, un patrimoine vivant qui se régénère sans cesse. Dans le domaine de la sculpture deco, on peut observer comment les principes du design et de l’esthétique issus du g art sont réinterprétés pour s’intégrer dans des contextes contemporains, rendant l’art accessible et partie intégrante du quotidien.

Une sculpture moderne abstraite avec des lignes épurées et des reflets, représentant l'évolution du g art

Une sculpture moderne abstraite avec des lignes épurées et des reflets, représentant l'évolution du g art

Questions Fréquemment Posées sur le g art

1. Qu’entend-on précisément par “g art” dans le contexte français ?

Le terme “g art” désigne ici, de manière synthétique, la grandeur et le génie qui caractérisent l’art et la littérature française à travers les siècles. Il englobe l’excellence esthétique, l’innovation, la profondeur philosophique et la capacité à transcender les époques.

2. Quels sont les principaux mouvements artistiques liés au g art ?

Le g art s’est manifesté à travers des mouvements majeurs tels que le classicisme, le romantisme, l’impressionnisme, le symbolisme, et les avant-gardes du XXe siècle (cubisme, surréalisme), chacun apportant des contributions fondamentales à l’esthétique et à la pensée.

3. Comment le g art a-t-il influencé la culture mondiale ?

Le g art a eu un impact colossal sur la culture mondiale en exportant ses idéaux esthétiques, ses innovations techniques et ses théories philosophiques. Il a inspiré d’innombrables artistes et écrivains à travers le monde, et Paris est restée longtemps la capitale mondiale des arts.

4. Peut-on parler d’un “g art” contemporain ?

Absolument. Le g art n’est pas figé dans le passé. La France continue de produire des artistes et des écrivains de renommée internationale qui, tout en s’inscrivant dans leur temps, puisent dans cet héritage pour innover et questionner le monde actuel, comme le prouve l’effervescence de ses scènes artistique et littéraire.

5. Quels sont les lieux emblématiques du g art en France ?

Les lieux emblématiques du g art sont nombreux et variés : le Louvre, le Château de Versailles, le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou pour les arts visuels ; la Comédie-Française, l’Opéra Garnier pour les arts de la scène ; et des villes comme Paris, Arles ou Giverny, qui ont inspiré tant d’artistes.

6. Le g art est-il accessible à tous ?

Oui, le g art, bien qu’ancré dans des traditions et des codes, est universel dans ses thèmes et ses émotions. Musées et institutions s’efforcent de le rendre accessible à un public toujours plus large, démontrant que la beauté et l’intellect ne connaissent pas de frontières sociales.

Conclusion

Le g art français n’est pas une relique du passé, mais une force vive et évolutive qui continue d’éclairer notre compréhension du monde. Des tragédies épurées du Grand Siècle aux audaces formelles du cubisme, en passant par les fulgurances lyriques du romantisme et les éclats de lumière de l’impressionnisme, chaque époque a apporté sa contribution à cette mosaïque culturelle. Il est le témoignage d’une quête incessante de sens, de beauté et de vérité, incarnée par des génies dont les œuvres résonnent encore aujourd’hui. Admirer le g art, c’est embrasser un pan essentiel de l’humanité, se laisser toucher par la puissance de l’expression et la profondeur de la pensée. C’est aussi une invitation à explorer davantage, à découvrir les innombrables trésors que recèle ce patrimoine inaltérable, et à s’interroger sur ce que le g art d’aujourd’hui et de demain pourrait nous réserver.