La littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles est souvent célébrée pour son éclat classique, sa rationalité des Lumières et sa quête de la perfection formelle. Pourtant, sous cette façade lumineuse, des courants souterrains, des murmures d’ombres et des fascinations pour l’irrationnel ont commencé à tisser une autre trame, préfigurant ce que l’on pourrait rétrospectivement appéler le groupe gothique français. Loin des conventions d’un mouvement organisé, il s’agit plutôt d’une constellation d’œuvres et d’auteurs dont la sensibilité, le choix des thèmes et les audaces stylistiques ont jeté les bases d’une esthétique du mystère et de l’effroi, enrichissant le patrimoine littéraire d’une profondeur inattendue. Cette exploration vise à sonder les recoins où la lumière classique rencontre l’obscurité naissante, révélant la puissance et l’influence de ce courant discret mais fondamental.

De manière similaire à la manière dont de grands édifices comme Notre-Dame de Paris ont toujours inspiré une profonde vénération, il est fascinant de considérer comment la conservation et la transmission du patrimoine intellectuel se manifestent à travers les siècles. Les efforts pour préserver des structures architecturales vénérables rappellent l’importance de reconnaître et de valoriser les contributions culturelles, même celles qui peuvent sembler moins évidentes ou plus marginales à première vue. En effet, l’engagement envers la culture, qu’elle soit matérielle ou immatérielle, est un pilier essentiel de notre identité, et l’on peut penser à l’importance de chaque geste, à l’instar de la liste donateur notre dame de paris, pour maintenir vivant cet héritage.

Les Murmures Obscurs : Genèse du Sentiment Gothique dans la France des Lumières

L’émergence d’une sensibilité que nous qualifierions aujourd’hui de “gothique” en France, durant les siècles de l’âge d’or et des Lumières, ne fut pas un phénomène brusque, mais plutôt une lente maturation. Le Grand Siècle, avec ses tragédies raciniennes et ses comédies moliéresques, bien que centré sur la raison et la bienséance, contenait déjà des germes d’exploration des passions extrêmes et des dilemmes moraux cornéliens qui frôlaient l’abîme psychologique. Le XVIIIe siècle, quant à lui, fut le terreau fertile où la rationalité des Lumières engendra son propre contre-courant. La glorification de la raison et du progrès technique suscita, par réaction, une fascination croissante pour l’irrationnel, le primitif, le sauvage et le sublime.

Les philosophes, même les plus ardents défenseurs de la lumière, ne furent pas insensibles aux ombres. Diderot, par exemple, dans ses romans et ses critiques d’art, explorait les profondeurs de l’âme humaine, ses contradictions et ses pulsions, avec une acuité qui annonçait les tourments à venir. Rousseau, avec son culte de la nature sauvage et des sentiments primaires, ouvrit la voie à une redécouverte du frisson et de la mélancolie, des émotions complexes éloignées de la sérénité classique. Cette période vit également l’introduction des théories esthétiques du sublime, notamment celles d’Edmund Burke, qui, en distinguant le beau du terrifiant et de l’immense, offrirent un cadre conceptuel à l’attrait pour l’obscur et le grandiose. Le groupe gothique français, en tant que courant d’idées et de sensibilités, trouvait ainsi ses racines dans ces mutations intellectuelles et émotionnelles.

L’historien de la littérature, le Professeur Jean-Luc Dubois, souligne que « l’esprit gothique en France ne naît pas d’une importation soudaine, mais d’une sédimentation d’interrogations existentielles et d’une esthétique du trouble qui se fraie un chemin à travers les formes établies. C’est une réaction intérieure, une interrogation de l’âme face à la machine de la raison triomphante ». Cette période, riche en contrastes, préparait le terrain pour des œuvres plus audacieuses.

Cartographie des Âmes Sombres : Motifs et Symboles chez les Précurseurs du Groupe Gothique Français

Les œuvres qui forment les prémices du groupe gothique français sont caractérisées par un ensemble de motifs et de symboles récurrents qui visent à créer une atmosphère de mystère, de terreur et de mélancolie. Loin des salons éclairés et des pastorales idylliques, ces récits nous plongent dans des univers où l’ordre est subverti et où les apparences sont trompeuses.

Voici quelques-uns des thèmes et symboles prédominants :

- Lieux isolés et délabrés : Châteaux en ruine, monastères abandonnés, manoirs secrets, cryptes et souterrains servent de cadre à des événements surnaturels ou à des intrigues obscures. Ces lieux, chargés d’histoire et de solitude, sont souvent le miroir des âmes tourmentées de leurs occupants.

- Le surnaturel et le fantastique : Apparitions spectrales, pactes démoniaques, prophéties macabres et interventions divines ou maléfiques brisent les frontières du réel, introduisant une dimension d’incertitude et de peur métaphysique.

- Les secrets et les malédictions familiales : Les récits mettent souvent en scène des lignées maudites, des crimes passés qui hantent le présent, des héritages lourds de sang et de culpabilité, révélant la noirceur des liens humains.

- La transgression morale et le péché : Les personnages sont confrontés à des choix extrêmes, souvent dictés par la passion, l’ambition ou le désespoir, les poussant à franchir les interdits religieux et sociaux, ouvrant la porte à des conséquences funestes.

- La folie et la déraison : L’exploration des esprits troublés, des délires et des obsessions est un thème central, soulignant la fragilité de la raison humaine face aux forces obscures intérieures et extérieures.

- La fatalité et le destin : Une atmosphère de prémonition pèse souvent sur les personnages, suggérant qu’ils sont les jouets d’une force supérieure, d’un destin implacable qui les mène vers une fin inévitable.

Des auteurs comme Jacques Cazotte, avec son célèbre Le Diable amoureux (1772), illustrent parfaitement cette sensibilité. Son œuvre met en scène des pactes avec des entités infernales, des illusions troublantes et une quête identitaire sous l’emprise du fantastique, marquant un jalon décisif dans l’évolution du groupe gothique français. François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud, quant à lui, a exploré le mélodrame et l’horreur dans ses Épreuves du sentiment, multipliant les tableaux de souffrance, de vengeance et de justice divine.

L’Art de la Suggestion : Techniques Stylistiques et Narratives

Ces auteurs, bien que s’inscrivant parfois dans la continuité des formes narratives de leur temps, ont développé des techniques stylistiques et narratives qui visaient à maximiser l’effet de suspense et d’effroi. Ils se sont éloignés de la clarté et de la transparence du langage classique pour embrasser une prose plus évocatrice, plus imagée, capable de suggérer l’indicible.

- Le recours à la description détaillée : Pour créer une atmosphère pesante, les descriptions des lieux et des scènes macabres sont minutieuses, sollicitant l’imagination du lecteur et l’immergeant dans l’ambiance lugubre.

- L’ambiguïté narrative : Le flou entre le réel et le surnaturel est souvent maintenu, laissant le lecteur dans l’incertitude quant à l’explication des événements, renforçant ainsi le sentiment d’inquiétude.

- Le suspense psychologique : Au-delà des rebondissements de l’intrigue, ces récits explorent les tourments intérieurs des personnages, leurs angoisses, leurs hallucinations, créant un suspense qui tient plus de l’exploration des profondeurs de l’âme que de la simple action.

- L’utilisation de l’intertexte : Des références à des légendes anciennes, des mythes ou des textes sacrés sont parfois utilisées pour conférer une dimension universelle et archétypale aux récits d’horreur.

Réception et Postérité : L’Écho du Groupe Gothique Français à Travers les Siècles

La réception de ces œuvres proto-gothiques fut diverse. Si certaines furent lues avec avidité par un public friand de frissons et de sentiments exacerbés, d’autres furent critiquées pour leur écart par rapport aux normes de la bienséance et de la raison. Pourtant, leur influence sur les générations futures fut indéniable.

- Les prémices du Romantisme : Le groupe gothique français jeta les bases d’une esthétique qui allait être pleinement développée par les Romantiques du XIXe siècle. Des auteurs comme Chateaubriand, avec René et Atala, reprirent et magnifièrent les thèmes de la solitude, de la nature sauvage et des passions mélancoliques, bien que dans un style plus élaboré et plus lyrique.

- L’influence sur Victor Hugo et le drame romantique : Hugo, dans la préface de Cromwell et dans ses romans comme Notre-Dame de Paris, célèbre le grotesque et le sublime, reconnaissant la beauté dans le difforme et l’horreur, une parenté directe avec la sensibilité gothique. La description détaillée de la cathédrale, avec ses gargouilles et ses recoins sombres, est une parfaite illustration de cette esthétique.

- Le courant fantastique et symboliste : Le XIXe siècle vit l’épanouissement du récit fantastique (Gautier, Mérimée, Maupassant) qui doit beaucoup aux explorations initiales du surnaturel par les précurseurs gothiques. Les symbolistes, quant à eux, avec leur quête de l’invisible et leur rejet du matérialisme, trouvèrent dans ces œuvres des échos de leur propre esthétique.

Le Docteur Hélène Moreau, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, affirme : « Ces auteurs, souvent mal compris en leur temps, ont ouvert une brèche dans le mur de la raison classique. Ils ont osé regarder les ténèbres en face, non par complaisance, mais pour sonder la complexité de l’être humain. Leur héritage est immense pour toute la littérature du XIXe siècle et au-delà. »

Dialogues d’Ombres : Le Groupe Gothique Français Face au Classicisme et aux Salons

L’émergence du groupe gothique français se situe en porte-à-faux avec le Classicisme dominant des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors que l’esthétique classique privilégiait la clarté, la raison, l’ordre, la vraisemblance et la bienséance, les œuvres proto-gothiques s’aventuraient délibérément dans les domaines de l’obscurité, de l’irrationnel, du désordre et du fantastique. Cette divergence n’était pas qu’une question de style, mais de vision du monde et de la nature humaine.

| Caractéristique | Classicisme (XVIIe-XVIIIe) | Groupe Gothique Français (précurseurs) |

|---|---|---|

| Objectif esthétique | Plaire et instruire ; la raison et la morale | Émouvoir, terrifier, provoquer le frisson ; l’irrationnel et le sublime |

| Thèmes privilégiés | L’héroïsme, la vertu, la passion maîtrisée, la psychologie | Le mystère, le surnaturel, le crime, la folie, les passions déchaînées |

| Lieux typiques | Palais royaux, salons, jardins à la française | Châteaux en ruine, souterrains, forêts sombres, monastères hantés |

| Style narratif | Clarté, élégance, harmonie, respect des règles (unités) | Suggestion, ambiguïté, surcharge descriptive, rupture des conventions |

| Perception de l’homme | Être rationnel, capable de grandeur et de maîtrise de soi | Être fragile, assailli par ses pulsions, sujet à des forces obscures |

Les salons littéraires, bastions de la bienséance et du bon goût, accueillaient ces œuvres avec une certaine méfiance, voire un dédain. Le public cultivé, habitué aux finesses de la conversation et à la mesure de l’esprit, voyait d’un mauvais œil ces récits qui bousculaient les codes et mettaient en scène des émotions jugées excessives ou des événements peu crédibles. Pourtant, même au sein de ces cercles, une curiosité pour le singulier et l’extraordinaire commençait à percer, signe que l’esprit du temps était en mutation.

Un élément crucial de l’identité française se révèle non seulement dans ses édifices grandioses et ses paysages, mais aussi dans sa capacité à préserver un patrimoine culturel diversifié. La notion de protection du patrimoine ne se limite pas aux pierres et aux monuments ; elle s’étend aux œuvres de l’esprit qui ont façonné notre identité. Penser à la manière dont un lieu comme Notre-Dame, un symbole de résilience, a pu être restauré grâce à la générosité internationale, cela souligne une convergence d’intérêts pour le maintien de notre histoire. Les détails de la liste donateur notre dame de paris sont un témoignage de cette volonté collective.

Comment le “Groupe Gothique Français” a-t-il Influencé la Littérature Moderne ?

Le “groupe gothique français” naissant a jeté des bases thématiques et stylistiques fondamentales, introduisant la profondeur psychologique, les éléments surnaturels et l’ambiguïté morale. Ces innovations ont profondément résonné avec les mouvements littéraires ultérieurs, du Romantisme à l’Existentialisme, façonnant une perception de la condition humaine au-delà des idéaux classiques et influençant durablement la narration contemporaine.

La Résurgence du Frisson : Impact Culturel Contemporain du Groupe Gothique Français

L’héritage du groupe gothique français, bien qu’il ait évolué et pris de nouvelles formes, reste profondément ancré dans la culture contemporaine. Loin d’être une simple curiosité historique, les thèmes et l’esthétique développés par ces pionniers continuent d’inspirer créateurs et publics, témoignant de la persistance de notre fascination pour l’ombre et le mystère.

- Littérature fantastique et d’horreur : Les romans contemporains de fantasy sombre, d’horreur psychologique et de thriller surnaturel puisent directement dans le réservoir d’idées et de motifs établis par le courant gothique. L’exploration de l’inconnu, la confrontation avec des forces maléfiques, les secrets enfouis sont des constantes.

- Cinéma et séries télévisées : Le grand écran et les plateformes de streaming regorgent d’adaptations et de créations originales qui s’inscrivent dans la veine gothique, des films de châteaux hantés aux récits de créatures fantastiques, en passant par les drames psychologiques à l’atmosphère pesante. L’esthétique visuelle, les décors et la musique participent à recréer ce frisson si caractéristique.

- Art et architecture néo-gothique : Si le style architectural gothique est né au Moyen Âge, sa réinterprétation et sa réhabilitation ont connu un regain d’intérêt à partir du XVIIIe siècle, influençant des mouvements comme le néo-gothique. Aujourd’hui encore, des artistes et des architectes s’inspirent des formes et des symboles gothiques pour créer des œuvres qui évoquent le grandiose et le mystérieux.

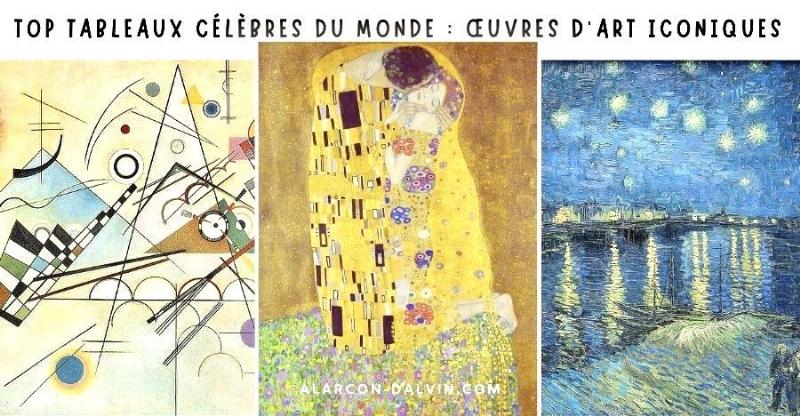

Œuvre d'art contemporaine inspirée par le gothique français, jeux d'ombre et de lumière

Œuvre d'art contemporaine inspirée par le gothique français, jeux d'ombre et de lumière

Qui étaient les figures emblématiques de ce qu’on pourrait appeler le groupe gothique français au XVIIIe siècle ?

Des auteurs tels que Jacques Cazotte avec Le Diable amoureux et François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud, dont les œuvres sombres et mélodramatiques exploraient le surnaturel et les passions extrêmes, sont souvent cités comme des précurseurs essentiels de la sensibilité gothique en France, ouvrant la voie à une nouvelle esthétique narrative.

Quels sont les thèmes récurrents dans les œuvres attribuées au groupe gothique français de cette période ?

Les thèmes clés incluent l’isolement dans des lieux mystérieux, l’intrusion du surnaturel dans le réel, les secrets de famille, la transgression morale, la fatalité, la folie, ainsi que l’exploration des recoins les plus sombres de l’âme humaine et des passions dévastatrices et souvent tragiques.

Quand le roman gothique français a-t-il véritablement pris son essor ?

Le roman gothique français a véritablement commencé à s’épanouir vers la fin du XVIIIe siècle, notamment avec des œuvres comme celles de Cazotte, avant de connaître une période de grande popularité au début du XIXe siècle, fortement influencé par ses homologues britanniques mais avec une touche spécifiquement française, axée sur la psychologie et la philosophie.

Pourquoi le style du groupe gothique français se distinguait-il du Classicisme dominant ?

Le groupe gothique français se distinguait en rejetant la clarté et la raison du Classicisme au profit de l’exploration de l’irrationnel, du terrifiant et des émotions extrêmes. Il privilégiait l’obscurité, le mystère et le désordre pour provoquer le frisson et la réflexion sur la nature humaine, défiant ainsi les conventions établies.

Les efforts de préservation de notre patrimoine vont au-delà des édifices. Ils incluent aussi la mémoire de ceux qui ont contribué à maintenir la richesse de notre culture. La mémoire collective se construit sur des gestes et des contributions. À cet égard, la liste de ceux qui ont soutenu la reconstruction d’un symbole comme Notre-Dame rappelle la profondeur de l’attachement à notre héritage culturel. En consultant la liste donateur notre dame de paris, on peut percevoir l’ampleur de la solidarité pour un patrimoine commun.

Questions Fréquemment Posées

Q1 : Le “groupe gothique français” était-il un mouvement littéraire formel comme le Classicisme ?

R1 : Non, le “groupe gothique français” n’était pas un mouvement formel avec des manifestes ou des règles établies. Il s’agissait plutôt d’une tendance ou d’une sensibilité partagée par certains auteurs de la fin du XVIIIe siècle, qui exploraient des thèmes et des atmosphères proto-gothiques, créant ainsi un courant littéraire distinct mais informel.

Q2 : Quels sont les précurseurs étrangers qui ont inspiré le groupe gothique français ?

R2 : Les auteurs français furent particulièrement influencés par les romans gothiques anglais, notamment Le Château d’Otrante de Horace Walpole et les œuvres d’Ann Radcliffe. Ces modèles étrangers ont fourni un cadre narratif et des motifs qui furent ensuite adaptés et enrichis par la sensibilité et les préoccupations spécifiquement françaises.

Q3 : Le groupe gothique français a-t-il eu un impact sur la philosophie des Lumières ?

R3 : Plutôt qu’un impact direct sur la philosophie des Lumières, le groupe gothique français représente un contre-courant ou une réaction à celle-ci. En explorant l’irrationnel et les profondeurs sombres de l’âme, il a remis en question les limites de la raison pure, offrant une perspective complémentaire et parfois critique sur l’optimisme des Lumières.

Q4 : Peut-on trouver des éléments gothiques chez des auteurs du XVIIe siècle ?

R4 : Bien que le terme “gothique” au sens littéraire n’ait pas été appliqué au XVIIe siècle, on peut identifier des éléments précurseurs. Certaines tragédies classiques, avec leurs dilemmes moraux extrêmes, leurs intrigues de cour sombres et leurs explorations des passions destructrices, contenaient déjà des germes d’une esthétique du trouble et de l’effroi, annonçant la profondeur du groupe gothique français à venir.

Q5 : Comment la Révolution Française a-t-elle affecté le développement du groupe gothique français ?

R5 : La Révolution Française, avec ses violences, ses bouleversements et ses incertitudes, a paradoxalement favorisé l’essor du roman gothique. Elle a offert un terrain fertile à l’exploration du chaos, de la terreur et de la subversion de l’ordre, nourrissant l’imaginaire des auteurs et renforçant la pertinence des thèmes sombres et apocalyptiques déjà présents dans le groupe gothique français.

Conclusion

Le groupe gothique français, en dépit de son caractère informel et de sa genèse discrète, constitue un chapitre essentiel et fascinant de l’histoire littéraire française des XVIIe et XVIIIe siècles. Loin d’être une simple parenthèse exotique, il représente un contrepoint vital à la clarté classique et à la rationalité des Lumières, explorant les profondeurs de l’âme humaine, les mystères de l’existence et l’attrait irrésistible de l’ombre. Les œuvres de ces précurseurs ont enrichi notre patrimoine d’une palette d’émotions nouvelles, ouvrant la voie à l’explosion romantique et à toutes les formes de littérature fantastique et d’horreur qui ont suivi. Célébrer ce courant, c’est reconnaître la richesse et la complexité d’une époque qui, bien que dorée par la lumière de la raison, n’a jamais cessé de sonder les ténèbres, nous offrant ainsi une compréhension plus complète de la grandeur et de la diversité du génie littéraire français.