Dans le panthéon des artistes qui ont su capter l’âme complexe de la modernité, l’œuvre d’Edward Hopper, le Hopper Peintre par excellence de l’introspection américaine, se dresse comme un monument. Ses toiles, empreintes d’une lumière crue et d’un silence éloquent, invitent à une méditation profonde sur l’existence contemporaine. Loin des fureurs avant-gardistes, Hopper a forgé un réalisme singulier, une poésie visuelle qui résonne encore avec une acuité troublante dans le tumulte de notre ère. Explorer son univers, c’est s’aventurer dans les recoins les plus intimes de l’expérience humaine, là où la solitude, la lumière et l’espace se rencontrent pour former une symphonie visuelle d’une mélancolie saisissante.

Qui était Edward Hopper et quel est le contexte de son œuvre ?

Edward Hopper (1882-1967) fut un peintre américain dont le style distinctif est profondément ancré dans le réalisme du XXe siècle. Formé à New York, il fit plusieurs séjours à Paris au début des années 1900, y découvrant l’impressionnisme et le naturalisme, sans toutefois jamais adopter pleinement les avant-gardes européennes. Son œuvre reflète l’Amérique de son temps, une nation en pleine transformation, où l’urbanisation rapide et l’émergence d’une société de consommation généraient de nouvelles formes d’isolement et d’anonymat.

Quelles sont les origines historiques et le contexte philosophique de la peinture d’Edward Hopper ?

Les toiles d’Hopper émergent d’une Amérique en mutation, où les grands espoirs du progrès technologique côtoient une solitude grandissante. Après la Première Guerre mondiale, une certaine désillusion s’installe, et l’individu se retrouve souvent confronté à une urbanisation galopante qui peut aliéner. Hopper s’inscrit dans un courant de réalisme américain, mais il le transcende par une dimension psychologique et existentielle rare. Son art est un miroir des angoisses et des silences de l’ère moderne, où les promesses du rêve américain se heurtent parfois à une réalité plus âpre.

L’impact des mutations sociales et urbaines se lit clairement dans les choix thématiques du hopper peintre. Ses personnages, souvent isolés dans des décors anonymes – diners, hôtels, bureaux, stations-service –, incarnent cette condition humaine où le lien social semble distendu. Cette atmosphère, proche parfois de l’absurde ou du non-sens, n’est pas sans évoquer, par sa résonance, certaines préoccupations des philosophes existentialistes européens comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre, bien que Hopper lui-même ne se soit jamais revendiqué de ce courant. C’est une quête de sens silencieuse, une interrogation sur la place de l’individu dans un monde de plus en plus vaste et impersonnel. L’architecture froide et les paysages désertés deviennent des théâtres pour les drames intérieurs qui se jouent sans parole.

Une analyse thématique : solitude, lumière et le théâtre de l’ordinaire

L’œuvre du hopper peintre est une exploration incessante de thèmes récurrents qui, ensemble, tissent une tapisserie complexe de l’expérience humaine. La solitude est sans doute le motif le plus puissant et le plus reconnaissable, mais elle est intrinsèquement liée à la manière dont il utilise la lumière et compose ses scènes.

Quels sont les motifs et symboles principaux récurrents chez Hopper ?

Les tableaux de Hopper regorgent de motifs qui, par leur répétition, acquièrent une force symbolique. Les fenêtres, souvent de grandes baies vitrées, ne sont pas seulement des sources de lumière mais des barrières entre l’intérieur et l’extérieur, des lieux de voyeurisme ou d’introspection. Les personnages, plongés dans leurs pensées, sont rarement en interaction directe. Les lumières artificielles des villes la nuit, les néons, les phares, accentuent cette impression d’isolement et de mélancolie. Les paysages urbains et ruraux sont souvent vides, soulignant l’immensité de l’espace par rapport à l’individu.

- Fenêtres et portes : Des seuils entre l’intimité et le monde extérieur, souvent source de lumière mais aussi de séparation.

- Lumière : Qu’elle soit naturelle ou artificielle, la lumière sculpte les formes, crée des ombres profondes et devient un personnage à part entière. Elle accentue la solitude ou révèle une vérité crue.

- Personnages isolés : Que ce soit dans un café, un bureau ou une chambre d’hôtel, les figures sont plongées dans une rêverie silencieuse, souvent dos au spectateur ou regardant au loin.

- Architecture : Immeubles froids, stations-service, diners, théâtres sont les décors d’un quotidien teinté d’aliénation. Ces structures rigides contrastent avec la fragilité des êtres.

- Silence et attente : Une atmosphère de suspension, comme si quelque chose allait se produire ou venait de se terminer, mais sans jamais se manifester explicitement.

Le professeur Jean-Luc Dubois, éminent historien de l’art à la Sorbonne, observe avec perspicacité : « La lumière chez Hopper n’est jamais un simple éclairage ; elle est une présence en soi, une entité qui révèle le vide autant qu’elle illumine, une métaphore de la conscience solitaire face à l’immensité du monde. Le hopper peintre excelle à transformer la banalité d’un rayon de soleil en une épiphanie de l’isolement. »

Les techniques artistiques et le style du maître de l’ambiance

Le style d’Edward Hopper est immédiatement reconnaissable, non seulement par ses thèmes, mais aussi par une maîtrise technique qui lui est propre. Il ne s’agit pas d’une virtuosité démonstrative, mais d’une application méthodique et réfléchie de la peinture au service de l’émotion.

Comment le hopper peintre utilise-t-il la composition et la couleur pour créer ses ambiances ?

Hopper était un maître de la composition. Ses toiles sont souvent structurées par des lignes horizontales et verticales fortes, créant un sentiment d’ordre et de rigidité qui contraste avec la fragilité psychologique de ses sujets. L’utilisation d’angles de vue audacieux, parfois en plongée ou en contre-plongée, ainsi que des recadrages serrés, renforce l’aspect cinématographique de ses œuvres. La couleur, quant à elle, est appliquée en aplats, souvent dans des palettes sourdes et réalistes, mais toujours avec des touches de couleurs vives qui attirent l’œil et servent de points d’ancrage émotionnels. Le contraste entre les zones lumineuses et les ombres profondes est essentiel pour créer le drame et la profondeur psychologique.

- Composition géométrique : Des lignes épurées, des formes architecturales qui dominent la scène, offrant un cadre structuré pour les figures solitaires.

- Perspective cinématographique : Des cadrages qui semblent empruntés au septième art, invitant le spectateur à pénétrer dans la scène comme un voyeur.

- Palette de couleurs : Généralement des tons terreux, des gris, des verts et des bleus discrets, rehaussés par des rouges, des jaunes ou des blancs éclatants, utilisés avec parcimonie pour diriger le regard.

- Maîtrise de la lumière et de l’ombre (clair-obscur) : Une des signatures les plus fortes de Hopper, la lumière est utilisée pour modeler les formes, créer une atmosphère dramatique et souligner l’isolement. Elle peut être naturelle (soleil matinal, crépuscule) ou artificielle (néons, lampes).

- Pinceau invisible : Hopper travaille avec une surface lisse, sans coups de pinceau apparents, ce qui confère à ses toiles une impression de calme et d’impassibilité, renforçant le réalisme et l’intemporalité.

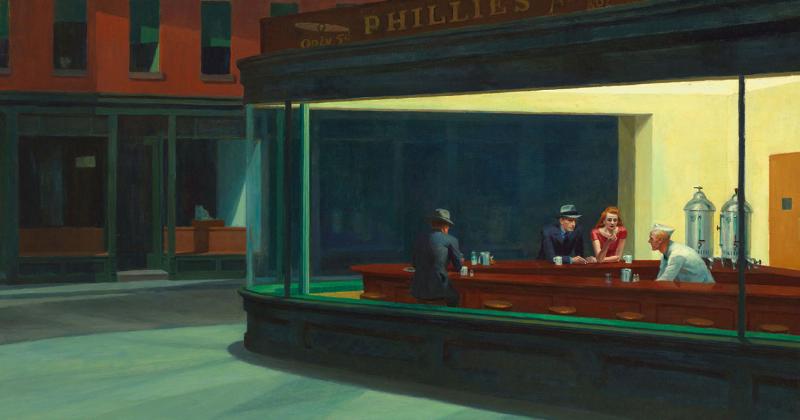

Une analyse de la composition et de la lumière dans le tableau emblématique "Nighthawks" d'Edward Hopper, représentant une scène de nuit isolée

Une analyse de la composition et de la lumière dans le tableau emblématique "Nighthawks" d'Edward Hopper, représentant une scène de nuit isolée

L’Influence et la réception critique d’Edward Hopper au fil du temps

La portée de l’œuvre d’Edward Hopper dépasse largement les frontières de la peinture pour infuser d’autres domaines artistiques, notamment le cinéma et la littérature. Sa réception, d’abord modeste, a connu une ascension fulgurante, le positionnant aujourd’hui comme une figure incontournable de l’art moderne.

Comment l’œuvre du hopper peintre a-t-elle été accueillie par la critique et quelle a été son influence ?

Initialement, l’art d’Edward Hopper, le hopper peintre de la quintessence américaine, a été perçu comme un réalisme narratif, ne s’inscrivant pas dans les courants avant-gardistes de son époque. Cependant, au fil du temps, la profondeur psychologique, l’émotion contenue et la modernité intemporelle de ses toiles ont été pleinement reconnues. Sa capacité à capter l’essence de la solitude urbaine et l’étrangeté du quotidien lui a valu une réputation durable. Son influence est manifeste dans le cinéma, notamment le film noir, où les ambiances de ses tableaux se retrouvent dans des décors isolés et des personnages énigmatiques. Des réalisateurs comme Alfred Hitchcock ou Ridley Scott ont souvent cité Hopper comme une source d’inspiration majeure pour leurs esthétiques.

- Reconnaissance tardive mais profonde : La critique a d’abord mis du temps à saisir la profondeur philosophique derrière son réalisme apparent, mais a fini par célébrer son unicité.

- Influence sur le cinéma : Le sentiment d’attente, les cadres dramatiques et l’isolement des personnages ont profondément marqué le langage visuel du film noir et d’autres genres cinématographiques.

- Résonance universelle : Bien que profondément américain, ses thèmes de solitude et d’aliénation parlent à l’expérience humaine au-delà des contextes géographiques.

Comparaison avec d’autres figures ou mouvements de l’art français

Il est fascinant de tracer des parallèles entre Edward Hopper et certaines figures ou mouvements artistiques français, non pas par influence directe réciproque, mais par affinités thématiques ou stylistiques. Si Hopper a pu être exposé à l’Impressionnisme lors de ses séjours à Paris, sa vision est aux antipodes de la quête de l’instant fugace et de la lumière changeante. Il s’en rapproche par la quête d’une lumière particulière, mais pour en extraire l’essence d’une permanence plutôt que d’une fugacité.

On pourrait oser une comparaison avec les œuvres de certains symbolistes pour l’atmosphère énigmatique et la charge psychologique de ses images, même si Hopper reste ancré dans le réel. L’introspection silencieuse et la mélancolie de ses personnages trouvent un écho dans la littérature française, chez un Baudelaire et son “spleen de Paris”, ou encore chez les existentialistes comme Camus, qui explorent la condition humaine et la solitude face à l’absurdité. Tandis que les peintres de la NRF (Nouvelle Revue Française) s’orientaient vers un classicisme moderne, Hopper affirmait un réalisme qui, par sa profondeur, touchait à l’universel.

Quel est l’impact du hopper peintre sur la culture contemporaine ?

L’héritage d’Edward Hopper est omniprésent dans la culture contemporaine, bien au-delà des musées et des galeries. Ses toiles ont transcendé le statut d’œuvres d’art pour devenir des archétypes de la solitude moderne. Il n’est pas rare de voir ses images reprises, parodiées ou référencées dans la publicité, la bande dessinée, la musique ou même les jeux vidéo. Sa capacité à créer des scènes intemporelles, à la fois spécifiques et universelles, assure à son œuvre une pertinence constante. Le sentiment d’isolement qu’il dépeint résonne avec une acuité particulière à l’ère numérique, où la connectivité constante peut paradoxalement accentuer l’aliénation.

Sa représentation de l’Amérique, à la fois idéalisée et empreinte d’une mélancolie profonde, a également contribué à forger une certaine iconographie du pays, un rêve américain teinté d’ombres. Pour le hopper peintre, chaque toile est une histoire à inventer, un mystère à résoudre par le spectateur, faisant de lui un conteur visuel dont les récits muets continuent de captiver l’imagination collective.

Œuvres emblématiques d’Edward Hopper

Voici quelques-unes des toiles les plus célèbres qui illustrent parfaitement le style et les thèmes d’Edward Hopper :

- Nighthawks (1942) : Sans doute son œuvre la plus iconique, représentant des clients isolés dans un diner new-yorkais de nuit. C’est l’incarnation de la solitude urbaine.

- Automat (1927) : Une femme seule dans un restaurant de nuit, perdue dans ses pensées, accentuant le sentiment de vulnérabilité.

- House by the Railroad (1925) : Une maison victorienne imposante et isolée, défiant le passage d’une voie ferrée, suggérant le passage du temps et l’isolement du passé face à la modernité.

- New York Movie (1939) : Une ouvreuse pensant dans le couloir d’un cinéma, tandis que le film se déroule en arrière-plan, illustrant la dualité entre réalité et illusion.

- Gas (1940) : Une station-service solitaire au bord d’une route déserte au crépuscule, évoquant l’immensité de l’Amérique rurale et une attente silencieuse.

Questions Fréquemment Posées sur Edward Hopper Peintre

Qui est Edward Hopper ?

Edward Hopper (1882-1967) est un peintre réaliste américain du XXe siècle, célèbre pour ses représentations de la solitude urbaine et rurale, de la lumière dramatique et des ambiances mélancoliques, devenues emblématiques de l’art moderne américain.

Quelles sont les principales caractéristiques du style d’Edward Hopper ?

Son style se caractérise par des compositions géométriques rigoureuses, une utilisation magistrale de la lumière et de l’ombre pour créer des atmosphères dramatiques, des palettes de couleurs souvent sourdes mais rehaussées de touches vives, et des figures humaines isolées dans des décors ordinaires.

Pourquoi les tableaux d’Edward Hopper sont-ils souvent considérés comme mélancoliques ?

La mélancolie dans les œuvres du hopper peintre provient de l’isolement de ses personnages, de l’absence d’interaction, des espaces vides et silencieux, et de la lumière qui, plutôt que d’illuminer, semble parfois accentuer la gravité et l’introspection des scènes représentées.

Quels sont les thèmes récurrents dans l’œuvre d’Hopper ?

Les thèmes majeurs sont la solitude, l’aliénation urbaine, l’isolement, le voyeurisme, la condition humaine moderne, l’attente, et la contemplation silencieuse. Il explore également les paysages américains, qu’ils soient urbains ou ruraux.

Comment Edward Hopper a-t-il influencé d’autres formes d’art ?

Edward Hopper a profondément influencé le cinéma, notamment le film noir, pour ses ambiances et ses cadres. Son travail inspire également la littérature, la photographie et la musique, grâce à sa capacité à évoquer des récits et des émotions complexes sans narration explicite.

Quelles sont les œuvres les plus célèbres d’Edward Hopper ?

Parmi ses œuvres les plus connues, on retrouve Nighthawks (1942), Automat (1927), House by the Railroad (1925), New York Movie (1939) et Gas (1940), toutes emblématiques de son style et de ses préoccupations thématiques.

Conclusion : L’héritage intemporel d’un regard lucide

En définitive, l’œuvre d’Edward Hopper, le hopper peintre d’une modernité à la fois intime et universelle, nous invite à un voyage au cœur de la condition humaine. Ses toiles, bien plus que de simples représentations de la vie américaine, sont des miroirs de nos propres solitudes, de nos moments de contemplation silencieuse et de notre rapport complexe à l’espace qui nous entoure. La maîtrise de la lumière, la précision des compositions et la profondeur psychologique qu’il insuffle à chaque scène en font un artiste dont l’écho continue de résonner puissamment dans notre culture. Il a su créer une grammaire visuelle capable de traduire l’indicible, de donner forme à l’imperceptible mélancolie qui parfois nous habite. Son héritage est celui d’une lucidité artistique, d’une capacité à révéler la poésie cachée dans l’ordinaire et le drame latent dans le silence. Pour l’amour de la France et de l’art, nous continuons de contempler le travail de cet artiste, en y cherchant des réponses à nos propres interrogations sur l’existence.