L’œuvre de Victor Hugo, en particulier son roman emblématique Notre-Dame de Paris, demeure un pilier incontournable de la littérature française, captivant les esprits par son souffle épique et sa profondeur intemporelle. Au-delà d’une simple fresque romanesque, ce livre colossal, souvent désigné par l’expression courante Hugo Notre Dame, est une plongée magistrale dans le Paris médiéval de 1482, où se croisent destins tragiques et passions dévorantes. Il ne se contente pas de raconter une histoire ; il érige la cathédrale elle-même en protagoniste, transformant un édifice de pierre en un personnage central, vibrant au rythme des péripéties humaines et divines. Ce chef-d’œuvre a non seulement marqué son époque par son génie littéraire, mais il a également insufflé un mouvement de conscience crucial pour la préservation du patrimoine architectural français, sauvant ainsi la cathédrale de l’oubli et de la dégradation. Comment, dès lors, une fiction romanesque a-t-elle pu exercer une influence si tangible sur la réalité, et comment son message continue-t-il de résonner à travers les siècles ?

Les Racines Romantiques de “Notre-Dame de Paris”

La genèse de Notre-Dame de Paris s’inscrit pleinement dans le bouillonnement intellectuel et artistique du Romantisme français, mouvement dont Victor Hugo fut l’une des figures de proue. À une époque où le passé médiéval et l’exaltation des sentiments refaisaient surface, Hugo, déjà reconnu pour ses poésies et ses drames comme la célèbre “bataille” d’Hernani, se vit confier par son éditeur Charles Gosselin la mission d’écrire un roman dans le sillage de Walter Scott. Ce contrat, signé en 1828, marqua le début d’une aventure littéraire mouvementée.

Les défis ne manquèrent pas. Engagé sur d’autres fronts créatifs, Hugo accumula les retards. Ce n’est qu’en juin 1830 qu’il entreprit une documentation rigoureuse sur le Paris du XVe siècle, débutant la rédaction en juillet de la même année. Cependant, la Révolution de Juillet, avec ses “Trois Glorieuses”, vint brusquement interrompre son élan, entraînant la perte de précieuses notes de recherche. Après avoir négocié un nouveau délai, Hugo reprit la plume avec une ferveur renouvelée en septembre 1830, pour achever le manuscrit en seulement quelques mois, le 15 janvier 1831. La première édition parut en mars 1831, amputée de trois chapitres (“Impopularité”, “Abbas beati Martini”, “Ceci tuera cela”) en raison des contraintes éditoriales. Ces chapitres furent réintégrés dans l’édition définitive de décembre 1832, enrichissant encore la portée philosophique de l’œuvre. Hugo lui-même affirma que le roman lui avait été inspiré par l’inscription grecque « ἈΝΆΓΚΗ » (Ananké, signifiant Fatalité) qu’il aurait découverte gravée dans une tour de la cathédrale. Cette anecdote, qu’elle soit légende ou réalité, souligne l’importance de la thématique de la fatalité, intrinsèquement liée à hugo notre dame.

Une Cathédrale, Personnage Principal : L’Appel à la Conservation

Au cœur de ce grand roman, la cathédrale Notre-Dame de Paris n’est pas un simple décor, mais un personnage à part entière, dont la majesté et la souffrance reflètent celles des hommes. Hugo, fervent défenseur du patrimoine, utilisa son œuvre comme un puissant plaidoyer en faveur de la conservation des monuments historiques, à une époque où beaucoup étaient défigurés ou menacés de destruction. Dès 1825, il avait déjà publié son article incisif “Guerre aux démolisseurs !”, posant les jalons de ce combat.

Pour Victor Hugo, ces édifices de pierre sont de véritables “livres” qui racontent l’histoire de l’humanité. Le chapitre “Ceci tuera cela”, réintroduit dans l’édition de 1832, développe cette idée profonde : l’architecture fut, jusqu’au XVe siècle, le principal “registre” de l’humanité, le support où toute pensée complexe, toute loi religieuse ou populaire, s’inscrivait dans la pierre. L’avènement de l’imprimerie et du livre, selon lui, marqua la fin de cette ère, annonçant la “mort” symbolique de l’architecture comme mode d’expression dominant. Ce constat, teinté de mélancolie, est un appel vibrant à préserver ces témoins silencieux du passé. Pour comprendre davantage la pensée de l’auteur, une étude des articles tels que victor hugo notre est essentielle.

La Tapisserie Humaine : Personnages et Thèmes

L’univers de hugo notre dame est peuplé de figures mémorables, dont les destins s’entremêlent autour de la cathédrale, explorant les profondeurs de l’âme humaine et les injustices du monde.

Qui sont les figures emblématiques qui animent Notre-Dame de Paris?

Les personnages principaux de Notre-Dame de Paris sont devenus des archétypes littéraires. Quasimodo, le sonneur de cloches bossu, borgne et sourd, incarne la laideur physique mais une pureté d’âme et un dévouement absolu, particulièrement envers Esmeralda. Esmeralda, la jeune bohémienne d’une beauté éblouissante, symbolise l’innocence, la grâce et la vulnérabilité face à un monde cruel et superstitieux. Son amour aveugle pour le vaniteux capitaine Phœbus de Châteaupers contraste avec l’affection désintéressée de Quasimodo et la passion destructrice de Frollo. Claude Frollo, l’archidiacre de Notre-Dame, est le savant tourmenté, déchiré entre son amour pour Dieu et une obsession dévorante pour Esmeralda, qui le conduit à sa perte. Enfin, Pierre Gringoire, le poète et philosophe raté, offre une perspective plus légère, celle de l’artiste contraint de survivre dans les méandres du peuple de Paris.

![]() Les personnages iconiques de Notre-Dame de Paris, illustrant la diversité des âmes dans l'œuvre de Victor Hugo.

Les personnages iconiques de Notre-Dame de Paris, illustrant la diversité des âmes dans l'œuvre de Victor Hugo.

Quels grands thèmes Victor Hugo explore-t-il?

Victor Hugo tisse une toile thématique d’une richesse incomparable dans Notre-Dame de Paris.

- La Fatalité (Ananké) : Omniprésente, cette idée que le destin des personnages est scellé par une force supérieure, souvent matérialisée par l’inscription grecque. Les vies de Quasimodo, Esmeralda et Frollo sont inexorablement guidées vers une fin tragique, soulignant l’impuissance humaine face aux forces du destin.

- L’Amour sous ses multiples formes : Le roman explore un spectre large de l’amour : l’amour pur et sacrificiel de Quasimodo, la passion destructrice et obsessionnelle de Frollo, l’amour charnel et éphémère de Phœbus, et l’amour maternel de Paquette pour sa fille retrouvée. Chaque forme d’amour conduit à la joie ou au désespoir.

- La Justice et l’Injustice : Hugo dresse un tableau accablant de la justice médiévale, arbitraire et souvent corrompue par la superstition. Le procès de Quasimodo, jugé par un sourd alors qu’il est lui-même sourd, est une scène d’une satire féroce, dénonçant l’absurdité du système. De même, la condamnation d’Esmeralda pour sorcellerie met en lumière les préjugés et l’irrationalité de l’époque. Cette dénonciation s’inscrit dans le prolongement de son combat pour l’abolition de la peine de mort, initié avec Le Dernier Jour d’un condamné.

- L’Architecture comme reflet de l’humanité : Comme mentionné, la cathédrale est un “livre de pierre” vivant, témoin de l’histoire et des croyances. Le chapitre “Ceci tuera cela” médite sur la transition d’une ère où l’architecture était le mode d’expression principal à celle du livre imprimé, marquant un tournant civilisationnel et une réflexion profonde sur la pérennité des formes d’art.

- Le Peuple et le Pouvoir Royal : À travers le personnage de Louis XI, Hugo offre une réflexion sur la cruauté et la ruse du pouvoir royal, contrastant avec la vitalité et la misère du peuple de Paris.

L’Écho Perpétuel : Influence et Postérité de l’œuvre

L’impact de Notre-Dame de Paris dépasse largement le cadre de la seule littérature, s’étendant à la sauvegarde du patrimoine et à la conscience collective française.

Comment “Notre-Dame de Paris” a-t-il sauvé la cathédrale?

La cathédrale Notre-Dame, au début du XIXe siècle, était dans un état de délabrement avancé, ayant subi les outrages du temps, des interventions malheureuses et les vandales de la Révolution. Certains envisageaient même sa démolition. La publication du roman en 1831 fut un véritable catalyseur. Le succès retentissant de hugo notre dame provoqua une prise de conscience massive dans l’opinion publique, rallumant l’intérêt pour l’architecture gothique et la nécessité de préserver ces trésors nationaux.

Ce sursaut citoyen fut relayé par des personnalités influentes comme Prosper Mérimée, nommé inspecteur des monuments historiques. Grâce à cet élan, un grand projet de restauration fut lancé en 1842, dont le concours fut remporté par Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. C’est lors de ce chantier que Viollet-le-Duc, profondément inspiré par le roman, sculpta en 1849 la célèbre chimère du “Stryge”, figure emblématique qui tire la langue depuis les tours, comme une incarnation physique de Quasimodo. Bien que l’approche de Viollet-le-Duc ait parfois été critiquée pour ses interprétations libres, son travail remit au goût du jour l’art médiéval et l’architecture gothique, dans l’esprit romantique cher à Hugo. En 1862, la cathédrale fut inscrite sur la liste des monuments historiques, un aboutissement direct de la ferveur populaire engendrée par l’œuvre de Victor Hugo. Ainsi, l’écrivain ne s’est pas contenté de dépeindre un monument, il l’a, d’une certaine manière, réellement sauvé.

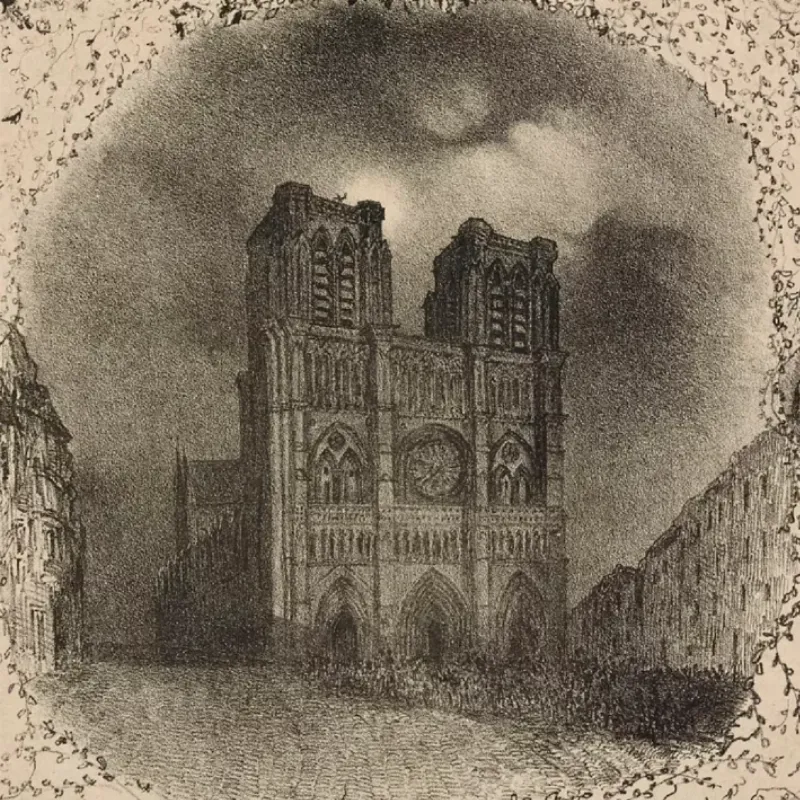

La restauration de Notre-Dame de Paris par Viollet-le-Duc, inspirée par l'œuvre de Victor Hugo et la nécessité de préserver le patrimoine.

La restauration de Notre-Dame de Paris par Viollet-le-Duc, inspirée par l'œuvre de Victor Hugo et la nécessité de préserver le patrimoine.

Quelle fut la réception critique du chef-d’œuvre d’Hugo?

À sa parution, Notre-Dame de Paris fut majoritairement salué par la presse française. Les critiques de la Revue de Paris et du Mercure du XIXe siècle louèrent la capacité de Hugo à faire revivre le Paris du XVe siècle et à ériger la cathédrale en “grande figure du roman, sa véritable héroïne peut-être”. L’alliance de la science et de l’imagination, la variété des tons et des couleurs furent également appréciées.

Cependant, l’œuvre ne fut pas exempte de controverses. Certains critiques, notamment Charles de Montalembert, Sainte-Beuve et Alphonse de Lamartine, reprochèrent au roman un manque de spiritualité et un “penchant vers la matière”, jugeant que la cathédrale était “éclairée d’en bas par des soupiraux d’enfer”, sans trace d’une main divine. La critique la plus virulente vint peut-être d’Honoré de Balzac, qui le qualifia d'”ouvrage ennuyeux, vide, plein de prétention architecturale”. En 1834, l’Église catholique, considérant le roman comme pernicieux, le fit inscrire à l’Index. Malgré ces réserves, le temps a donné raison à Hugo. Dès 1833, l’historien Jules Michelet reconnaissait déjà que Hugo avait marqué le monument d'”une telle griffe de lion, que personne désormais ne se hasardera d’y toucher. C’est sa chose désormais, c’est son fief”. La portée universelle et l’influence durable de notre dame victor hugo sont aujourd’hui indéniables.

Le manuscrit original de Notre-Dame de Paris, révélant l'inspiration de Victor Hugo pour ce monument emblématique.

Le manuscrit original de Notre-Dame de Paris, révélant l'inspiration de Victor Hugo pour ce monument emblématique.

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit Notre-Dame de Paris ?

Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris à la demande de son éditeur, qui souhaitait un roman dans le style de Walter Scott. Cependant, au-delà de l’impératif commercial, Hugo était profondément motivé par la volonté de dénoncer la dégradation des monuments historiques et de plaider pour leur préservation, faisant de la cathédrale elle-même le cœur de son récit.

Quel est le rôle de la cathédrale Notre-Dame dans le roman ?

La cathédrale n’est pas qu’un décor ; elle est un personnage central, un “livre de pierre” qui incarne l’histoire, la beauté et les souffrances de l’humanité. Elle est le refuge de Quasimodo, le lieu des passions de Frollo et le théâtre des destins tragiques des personnages, agissant comme un témoin silencieux et majestueux de l’intrigue.

Qu’est-ce que le concept de “fatalité” ou “Ananké” chez Hugo ?

Le concept d’Ananké, ou fatalité, est central dans le roman. Il suggère que les destins des personnages sont inéluctablement tracés par une force supérieure, souvent impersonnelle et implacable. Cette idée sous-tend les choix tragiques et les issues infortunées des figures emblématiques de l’œuvre, rendant leurs efforts vains face à la puissance du destin.

Comment l’œuvre a-t-elle influencé la restauration de Notre-Dame ?

Le succès populaire de Notre-Dame de Paris a créé un immense émoi et une prise de conscience nationale quant à la nécessité de restaurer la cathédrale, alors en grand péril. Cet élan a conduit au grand chantier de restauration mené par Viollet-le-Duc et Lassus, inscrivant l’œuvre de Hugo directement dans l’histoire de la conservation du patrimoine. Pour plus de détails sur le résumé, vous pouvez consulter notre-dame de paris victor hugo résumé court.

“Ceci tuera cela” : Quelle est la signification de ce chapitre ?

Le chapitre “Ceci tuera cela” est une méditation philosophique sur le déclin de l’architecture comme forme d’expression dominante face à l’avènement de l’imprimerie. Hugo y argumente que, jusqu’au XVe siècle, l’architecture était le principal moyen pour l’humanité de consigner ses idées, avant que le livre ne prenne le relais, marquant un changement fondamental dans la transmission du savoir et de la culture.

Conclusion

Le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo demeure bien plus qu’une simple histoire de passion et de fatalité. C’est une œuvre d’art totale qui, à travers ses personnages inoubliables et ses thèmes universels, a profondément marqué la littérature et l’histoire française. En érigeant la cathédrale elle-même en héroïne, Hugo a non seulement offert une vision romanesque du Moyen Âge, mais il a également initié un mouvement salvateur pour le patrimoine architectural, prouvant que l’art a le pouvoir immense de transformer la réalité. L’héritage de hugo notre dame nous invite encore aujourd’hui à contempler la beauté des pierres et la complexité des âmes, nous rappelant l’importance de préserver notre passé pour éclairer notre avenir.