Dans l’écrin numérique de “Pour l’amour de la France”, où nous célébrons les confluences artistiques et les dialogues transculturels, il est une figure dont l’œuvre incarne avec une rare éloquence le pont entre l’Orient et l’Occident : Kim Whanki. Cet artiste coréen, dont le nom résonne désormais avec une profondeur particulière dans l’histoire de l’abstraction mondiale, fut un véritable poète du pinceau, un homme dont l’âme, imprégnée des paysages et de la spiritualité de sa Corée natale, a trouvé à Paris un langage universel pour s’exprimer. Plongeons ensemble dans l’univers de cet esprit singulier, un maître dont l’empreinte esthétique demeure une source d’émerveillement et de contemplation, offrant à nos sens une symphonie visuelle d’une rare délicatesse.

Qui était Kim Whanki et quelle fut son odyssée artistique ?

Kim Whanki (1913-1974) fut un pionnier de l’art moderne coréen, une figure charnière qui a su infuser l’esprit traditionnel de son pays dans les courants avant-gardistes du XXe siècle. Sa quête artistique l’a mené du Japon à la France, puis aux États-Unis, chaque étape enrichissant sa vision.

Né dans un petit village insulaire au sud de la Corée, Kim Whanki a d’abord étudié l’art à Tokyo dans les années 1930, où il fut exposé aux mouvements modernistes occidentaux. De retour en Corée, il devint une figure centrale de la scène artistique, explorant l’abstraction tout en puisant dans les motifs traditionnels coréens. Cependant, c’est son séjour à Paris, de 1956 à 1959, qui marqua un tournant décisif dans son expression. Cette période fut une véritable immersion dans le creuset de l’avant-garde européenne, un moment où son pinceau, déjà nourri d’une profonde sensibilité orientale, dialogua avec les formes et les couleurs de l’abstraction lyrique. Le choc des cultures, loin de le déstabiliser, a affermi sa conviction que l’art, pour être universel, devait d’abord être profondément ancré dans sa propre culture, tout en s’ouvrant aux dialogues formels mondiaux. C’est à Paris que le style de Kim Whanki a véritablement pris son envol, mariant la délicatesse de la tradition coréenne à la puissance expressive de l’art moderne occidental.

Comment Paris a-t-il forgé le langage visuel de Kim Whanki ?

Le séjour de Kim Whanki à Paris ne fut pas une simple escale, mais une période de gestation intense où son langage visuel a muté, s’enrichissant au contact de l’École de Paris et des maîtres de l’abstraction. Il y a affiné son style, sans jamais renoncer à son identité.

Arrivant dans une ville où l’abstraction régnait en maître, le jeune Kim Whanki fut exposé à la richesse des expressions artistiques : du fauvisme au cubisme, en passant par la puissante abstraction lyrique incarnée par des figures comme Nicolas de Staël ou Serge Poliakoff. Loin d’imiter, il s’est imprégné de cette atmosphère bouillonnante pour forger une synthèse inédite. Ses toiles de cette époque, souvent caractérisées par des aplats de couleurs sourdes – bleus profonds, blancs laiteux, ocres doux – organisées en formes organiques et imbriquées, révèlent une profonde méditation sur le paysage et les objets coréens. Les vases lunaires ( dalhangari ), les montagnes stylisées, les oiseaux migrateurs sont autant de motifs qui se transforment sous son pinceau en symboles universels, épurés et chargés de sens. Cette assimilation créative est la marque d’un génie capable de transcender les frontières culturelles, offrant une vision de l’abstraction où la résonance émotionnelle prime sur la simple représentation.

Quels sont les motifs et techniques emblématiques de Kim Whanki à Paris ?

Les œuvres parisiennes de Kim Whanki se distinguent par une iconographie récurrente et une technique qui mêle la spontanéité à une rigueur méditative, faisant écho à sa quête de l’essence.

Au cœur de l’esthétique de Kim Whanki durant sa période parisienne, on retrouve inlassablement la figure du « vase lune » coréen ( dalhangari ), ce récipient en porcelaine blanche, symbole de pureté et de plénitude. Il le représente souvent seul, majestueux, ou en groupe, évoquant les liens humains et l’harmonie cosmique. À cela s’ajoutent les montagnes, telles des silhouettes ancestrales, et des oiseaux, messagers entre ciel et terre. Ces éléments ne sont pas de simples représentations, mais des archétypes traités avec une abstraction douce, presque calligraphique, où la forme est suggérée par la couleur et la texture. Sa palette se restreint, souvent dominée par les bleus et les blancs, comme un hommage aux céramiques Joseon et aux paysages hivernaux de Corée. La matière même de la peinture est travaillée avec une subtilité qui rappelle l’encre de Chine, créant des effets de transparence et de profondeur, invitant le regard à une lente exploration. L’influence de l’abstraction gestuelle française, conjuguée à une discipline inspirée de la tradition orientale, donne à ses œuvres une tension unique et une résonance spirituelle.

« L’œuvre de Kim Whanki, particulièrement durant ses années parisiennes, est une parfaite illustration de la manière dont un artiste peut, sans se renier, absorber les influences occidentales pour enrichir une vision intrinsèquement orientale. Ses ‘lunes blanches’ sont des miroirs où se rencontrent la quiétude de la Corée et la force de l’abstraction lyrique. »

– Professeur Jean-Luc Dubois, historien de l’art moderne, Université de Paris-Sorbonne.

Quelle fut la réception critique de Kim Whanki en France ?

Bien que l’histoire de l’art occidental ait souvent mis du temps à reconnaître pleinement les apports des artistes non-européens, la réception critique de Kim Whanki en France fut notable pour son époque, saluant l’originalité et la poésie de son œuvre.

À son arrivée à Paris, Kim Whanki n’était pas un inconnu total ; il avait déjà une solide réputation en Corée. Ses expositions personnelles dans des galeries parisiennes de renom, telles que la Galerie 5 ou la Galerie Raymond Creuze, ont attiré l’attention de critiques d’art et de collectionneurs. On soulignait l’élégance de ses compositions, la délicatesse de sa palette et la singularité de son approche, qui parvenait à infuser une spiritualité orientale dans le langage de l’abstraction. Il fut comparé à des artistes occidentaux pour sa maîtrise formelle, mais toujours avec cette nuance que son travail portait une âme distinctement asiatique. C’était une période où Paris était un carrefour pour de nombreux artistes asiatiques – comme Zao Wou-Ki ou Chu Teh-Chun – qui cherchaient à se faire une place sur la scène internationale, et Kim Whanki y a certainement contribué à élargir la perception des potentialités de l’abstraction. Son succès relatif ouvrit des portes, montrant que l’universalité de l’art ne réside pas dans l’effacement des origines, mais dans leur sublimation.

En quoi Kim Whanki dialogue-t-il avec l’abstraction française et asiatique ?

Le dialogue de Kim Whanki avec l’abstraction est complexe et riche, se situant à la croisée des chemins entre les grands maîtres français de son temps et ses contemporains asiatiques établis à Paris, tout en conservant une voie propre.

Le langage abstrait de Kim Whanki s’inscrit dans un dialogue stimulant avec l’École de Paris, notamment l’abstraction lyrique, par sa recherche d’une expression intérieure et son utilisation de formes organiques. Ses compositions peuvent rappeler la sensualité des couleurs de Nicolas de Staël, ou la profondeur méditative de Pierre Soulages, mais avec une retenue et une spiritualité qui lui sont propres. Simultanément, il partage des affinités avec d’autres artistes asiatiques ayant choisi Paris comme terre d’élection, tels que Zao Wou-Ki et Chu Teh-Chun, notamment dans leur capacité à intégrer la calligraphie, les paysages intérieurs et une certaine philosophie taoïste ou zen dans l’abstraction occidentale. Cependant, Kim Whanki se distingue par son iconographie spécifiquement coréenne (lunes blanches, pins, montagnes coréennes) et par une approche plus picturale, moins axée sur le geste pur, mais davantage sur la construction méditative et la vibration subtile des couleurs. Il ne s’agit pas d’une simple fusion, mais d’une transformation, où les éléments empruntés sont refondus dans un creuset personnel, produisant une œuvre d’une originalité et d’une force silencieuse incontestables.

Quel est l’héritage de Kim Whanki pour l’art contemporain et la culture ?

L’héritage de Kim Whanki dépasse largement son parcours personnel ; il est devenu un pont essentiel entre les cultures, un précurseur et une source d’inspiration pour de nombreux artistes et mouvements ultérieurs, notamment le Dansaekhwa.

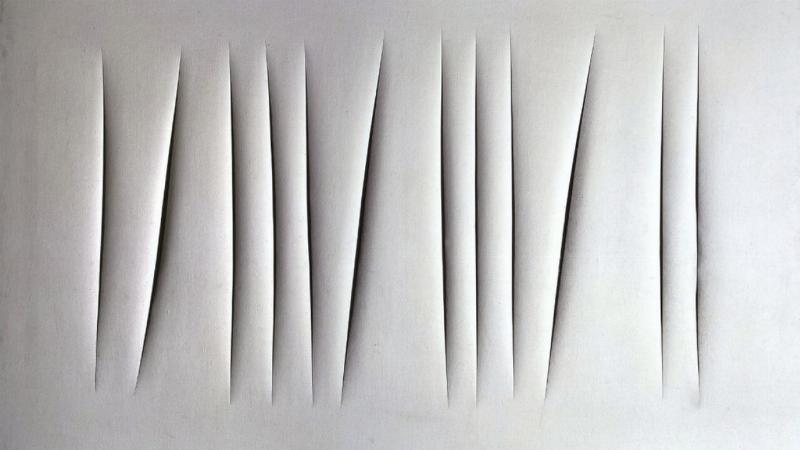

Après son séjour parisien, Kim Whanki retourna en Corée, puis s’installa à New York, où il développa la série emblématique de ses « tableaux à points » ( dot paintings ), une forme d’abstraction radicale et méditative qui le rendit célèbre. Ces œuvres, composées de milliers de points de couleur, peuvent être vues comme une extension et une sublimation de sa période parisienne, où les formes organiques cèdent la place à une abstraction plus pure, mais toujours empreinte d’une profonde poésie et de sa connexion spirituelle avec la nature coréenne. L’influence de Kim Whanki est palpable dans le mouvement Dansaekhwa (peinture monochrome coréenne), qui émergea dans les années 1970, dont les artistes partageaient sa quête de spiritualité et de matérialité. Sa capacité à dialoguer avec les avant-gardes occidentales tout en restant fidèle à une sensibilité orientale a ouvert la voie à une reconnaissance internationale de l’art coréen, le positionnant comme un ambassadeur culturel majeur. Son œuvre continue d’être célébrée dans les plus grandes institutions mondiales, témoignant de sa pertinence intemporelle.

Comment l’œuvre de Kim Whanki continue-t-elle de résonner aujourd’hui ?

L’art de Kim Whanki résonne profondément dans le marché de l’art, les musées et la conscience collective, affirmant sa place comme l’un des artistes coréens les plus importants et les plus chers.

L’impact de Kim Whanki est loin de s’estomper. Ses œuvres atteignent des prix records aux enchères, faisant de lui l’artiste coréen le plus coté. Cette reconnaissance commerciale s’accompagne d’une présence accrue dans les musées et les collections privées à travers le monde, consolidant sa réputation. Des rétrospectives lui sont régulièrement consacrées, offrant de nouvelles perspectives sur son œuvre et son rôle dans l’histoire de l’art. Au-delà de sa valeur marchande, l’art de Kim Whanki touche par son universalité. Il explore des thèmes intemporels tels que l’identité, le rapport à la nature, la solitude et la quête de l’harmonie. Ses paysages intérieurs, qu’ils soient formés par des motifs de lunes et de montagnes ou par des milliers de points de couleur, invitent à la contemplation et à une profonde introspection. Il continue d’inspirer de nouvelles générations d’artistes et de penseurs par sa capacité à transcender les frontières stylistiques et géographiques, prouvant que la beauté et la profondeur n’ont pas de passeport.

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce qui distingue le style de Kim Whanki ?

Le style de Kim Whanki se caractérise par une fusion unique de motifs traditionnels coréens (vases lunaires, montagnes, oiseaux) avec des techniques d’abstraction occidentale, évoluant d’une abstraction lyrique aux célèbres “dot paintings” méditatifs. Sa palette est souvent sobre, dominée par les bleus et les blancs, avec une profondeur et une texture rappelant la calligraphie.

Quel est le lien entre Kim Whanki et l’École de Paris ?

Kim Whanki a séjourné à Paris de 1956 à 1959. Durant cette période, il s’est imprégné des courants de l’École de Paris, notamment l’abstraction lyrique, qui a influencé sa manière de composer avec des formes organiques et des aplats de couleurs, tout en conservant une iconographie et une sensibilité profondément coréennes.

Les “lunes blanches” sont-elles une constante dans l’œuvre de Kim Whanki ?

Oui, les “lunes blanches” ( dalhangari ), ces vases lunaires coréens en porcelaine, sont un motif récurrent et emblématique dans l’œuvre de Kim Whanki, particulièrement visible dans ses toiles parisiennes. Elles symbolisent la pureté, la plénitude et la sérénité, servant de lien visuel avec sa terre natale.

Comment l’art de Kim Whanki a-t-il évolué après Paris ?

Après Paris, Kim Whanki s’est installé à New York où il a développé un style encore plus abstrait, caractérisé par ses “dot paintings”. Ces œuvres, composées de milliers de points, représentent une culmination de sa recherche d’une abstraction universelle, profondément méditative, et ont cimenté sa réputation mondiale.

Où peut-on admirer les œuvres de Kim Whanki en France ?

Bien que les expositions permanentes de Kim Whanki en France soient rares, ses œuvres peuvent être vues lors d’expositions temporaires dans des musées d’art moderne ou dans des galeries spécialisées. Des institutions comme le Centre Pompidou ou le Musée Guimet ont pu accueillir ponctuellement des œuvres témoignant de son lien avec la scène parisienne.

L'inspiration de Kim Whanki : Corée, Paris, et l'abstraction universelle.

L'inspiration de Kim Whanki : Corée, Paris, et l'abstraction universelle.

Conclusion

Le parcours de Kim Whanki est une épopée artistique et spirituelle, une quête incessante de l’universel à travers le singulier. Son œuvre, imprégnée de la poésie des paysages coréens et des objets du quotidien, a trouvé à Paris un écho et un moyen de se transmuer en un langage abstrait d’une pureté et d’une force rares. En tant que conservateur de ce patrimoine immatériel, nous ne pouvons que nous incliner devant la capacité de cet artiste à transcender les frontières, à tisser des liens invisibles entre les continents et les âmes. L’héritage de Kim Whanki n’est pas seulement celui d’un pionnier de l’abstraction coréenne ; c’est aussi celui d’un visionnaire qui a prouvé que l’authenticité culturelle, loin d’être un frein, est le véritable moteur de l’universalité. Son art nous invite à une contemplation profonde, à reconnaître la beauté dans la simplicité et la force dans la quiétude, des qualités que l’esprit français a toujours su apprécier et valoriser. Que son nom continue de résonner, tel un chant d’oiseau s’élevant au-dessus des montagnes, dans le grand concert de l’art mondial.