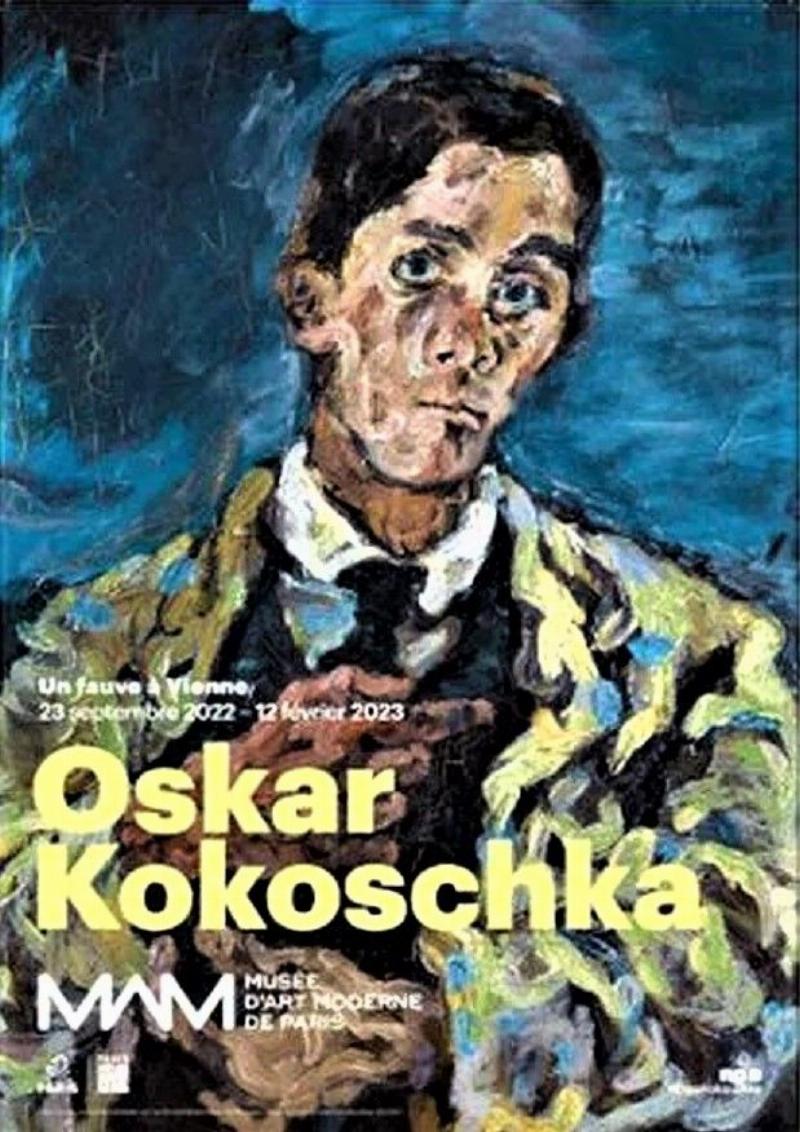

Dès les premières lueurs du XXe siècle, un nom a déchiré le voile des conventions académiques pour révéler l’abîme de l’âme humaine avec une intensité rarement égalée : Oskar Kokoschka. Figure emblématique de l’Expressionnisme, cet artiste autrichien a érigé une œuvre qui, par sa puissance émotionnelle et sa vision décomplexée, transcende les frontières géographiques pour toucher à l’universel, et par là même, interpeller la sensibilité française. Son pinceau, véritable sismographe des tourments intérieurs, a capturé des portraits où le psychisme prime sur la ressemblance, et des paysages où la nature elle-même semble vibrer d’une angoisse existentielle. Pour “Pour l’amour de la France”, il est essentiel de sonder comment cet élan expressionniste, si souvent associé aux cénacles germaniques, dialogue avec l’esthétique et la pensée françaises, invitant à une réflexion profonde sur la nature de l’art et sa capacité à exprimer l’indicible.

Aux Sources de l’Intensité : Contexte Historique et Philosophiques de Kokoschka

Oskar Kokoschka émerge d’une Vienne fin-de-siècle, bouillonnante de révolutions intellectuelles et artistiques. Cette capitale austro-hongroise est alors le berceau de la psychanalyse freudienne, de la musique atonale de Schönberg et des audaces architecturales de Loos. C’est dans ce terreau fertile que germe son Expressionnisme, une réaction violente contre l’impressionnisme et le naturalisme, cherchant à projeter une vision intérieure plutôt que de simplement reproduire le réel.

Quelle est l’origine du mouvement expressionniste auquel appartient Kokoschka ?

Le mouvement expressionniste prend ses racines en Allemagne et en Autriche au début du XXe siècle, notamment avec des groupes comme Die Brücke (Le Pont) et Der Blaue Reiter (Le Cavalier Bleu). Il se caractérise par la déformation des figures et des couleurs vives pour exprimer des émotions intenses, des angoisses existentielles et une critique des maux de la société industrielle. Kokoschka, bien que n’appartenant pas formellement à ces groupes, partage leur quête d’une expression brute et subjective.

Les influences intellectuelles qui nourrissent l’œuvre de Kokoschka sont plurielles. La philosophie de Nietzsche, avec sa célébration de la volonté de puissance et sa critique de la moralité bourgeoise, résonne avec la fougue de l’artiste. Parallèlement, les théories psychanalytiques de Sigmund Freud, explorant les méandres de l’inconscient et les pulsions profondes, offrent un cadre conceptuel à sa représentation des états d’âme. Ses portraits, souvent dérangeants, tentent de sonder l’âme de ses modèles, révélant leurs peurs, leurs désirs cachés, leurs conflits intérieurs, bien au-delà de la simple ressemblance physique. Ce dialogue entre l’art et la psyché, si cher à l’Expressionnisme, trouve des échos inattendus dans la tradition littéraire française, où l’introspection et l’analyse psychologique ont toujours occupé une place prépondérante, de Racine à Proust.

L’Analyse Thématique : Motifs et Symboles chez Kokoschka

L’œuvre de Kokoschka est une tapisserie dense de motifs et de symboles récurrents qui traduisent son engagement profond avec l’expérience humaine et sa vulnérabilité.

Quels sont les thèmes centraux de l’œuvre d’Oskar Kokoschka ?

Les thèmes centraux de Kokoschka sont l’angoisse existentielle, la psyché humaine tourmentée, la fragilité des relations amoureuses, la violence de la guerre et la nature en tant que miroir de l’âme. Ses portraits sont des études psychologiques, ses paysages des visions intérieures, et ses scènes allégoriques des réflexions sur la condition humaine et les tensions de son époque.

Parmi les motifs les plus frappants, les portraits occupent une place prépondérante. Loin des élégantes effigies de la haute société, les visages peints par Kokoschka sont des masques d’émotions, des miroirs d’âmes tourmentées. Les yeux sont souvent grand ouverts, fixes, traduisant une anxiété ou une intensité psychique. Les mains, noueuses et expressives, participent à cette dramaturgie corporelle. C’est le cas de son célèbre tableau “La Mariée du vent” (ou “La Tempête”), où il se représente avec Alma Mahler dans un tourbillon de passion et de désespoir, les corps enchevêtrés dans une composition agitée qui anticipe le drame de leur rupture.

Oskar Kokoschka, La Tempête (La Mariée du vent) avec Alma Mahler, une œuvre clé de l'expressionnisme

Oskar Kokoschka, La Tempête (La Mariée du vent) avec Alma Mahler, une œuvre clé de l'expressionnisme

Le paysage, chez Kokoschka, n’est jamais une simple vue topographique. Il devient une extension de l’état d’âme de l’artiste, un reflet de ses émotions. Les villes, notamment Dresde ou Prague, sont représentées avec des ciels menaçants, des architectures distordues, comme si les pierres elles-mêmes ressentaient le poids de l’histoire et de l’humain. C’est une vision du monde où la nature est animée d’une force intérieure, parfois sombre, parfois lumineuse, mais toujours chargée de sens. Ces paysages habités, empreints d’une subjectivité radicale, rappellent par leur intensité chromatique certains fauvistes français, bien que l’intention sous-jacente soit plus psychologique qu’esthétique.

Les Techniques Artistiques et le Style Unique de Kokoschka

Le style de Kokoschka est immédiatement reconnaissable, marqué par une technique audacieuse et une utilisation expressive des médiums. Il rejette la perfection formelle au profit de l’authenticité émotionnelle.

Comment le pinceau de Kokoschka révèle-t-il les profondeurs de l’âme ?

Le pinceau de Kokoschka est caractérisé par des touches nerveuses, fragmentées et une pâte épaisse qui donne du relief à la toile. Cette technique gestuelle, presque brutale, crée une surface vibrante qui transmet directement l’énergie émotionnelle de l’artiste. La couleur, souvent pure et non mélangée, est utilisée de manière symbolique plutôt que descriptive, amplifiant les sensations de malaise ou de passion.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de son art est sa ligne incisive, presque convulsive, qui cerne les formes et les déforme pour en extraire l’essence émotionnelle. La couleur, quant à elle, est appliquée en aplats vifs, parfois stridents, sans souci de réalisme chromatique, mais dans le but de renforcer l’impact psychologique. Un rouge ardent peut signifier la passion ou la rage, un bleu profond la mélancolie ou le rêve. Ce chromatisme intense, bien que différent dans son intention, pourrait faire écho à la libération de la couleur chez des artistes français comme Henri Matisse, même si la finalité de Kokoschka est moins la joie de vivre que la vérité intérieure.

L’artiste utilise souvent des formats imposants pour ses toiles, conférant à ses compositions une monumentalité qui submerge le spectateur, le plongeant dans son univers sensoriel et émotionnel. Le geste est libre, parfois désordonné, mais toujours empreint d’une vitalité débordante. Ce mélange de chaos apparent et de profondeur intentionnelle confère à l’œuvre de Kokoschka une authenticité et une puissance qui interrogent les limites mêmes de la représentation artistique.

Influence et Réception Critique de Kokoschka au Fil du Temps

L’œuvre de Kokoschka, par sa nature radicale, a suscité des réactions contrastées, évoluant avec les bouleversements du XXe siècle. Sa réception, notamment en France, offre un prisme intéressant pour comprendre les sensibilités esthétiques de l’époque.

Comment l’art de Kokoschka a-t-il été perçu en France ?

En France, l’œuvre de Kokoschka a d’abord été perçue avec une certaine réserve, son expressionnisme cru contrastant avec la tradition française de clarté et d’élégance. Cependant, son intensité psychologique et sa liberté formelle ont progressivement été reconnues par des critiques avant-gardistes et des cercles plus ouverts à l’art d’Europe centrale, notamment après les guerres mondiales qui ont brisé les illusions d’un monde ordonné.

Au début du XXe siècle, tandis que la France explorait les voies du Fauvisme, du Cubisme et du Surréalisme, l’Expressionnisme allemand et autrichien, dont Kokoschka est un digne représentant, était parfois perçu comme une esthétique plus sombre, moins soucieuse de la beauté formelle et plus axée sur la décharge émotionnelle. Le célèbre critique d’art français Waldemar George, qui fut un ardent défenseur de l’École de Paris, a néanmoins reconnu la “force tellurique” et la “passion humaine” dans l’œuvre de Kokoschka, soulignant sa capacité à “sonder le mystère des âmes”. Cette reconnaissance tardive mais significative montre une ouverture progressive de l’esprit français à des formes d’expression plus viscérales.

L’entre-deux-guerres, avec ses angoisses montantes, a vu une meilleure acceptation de l’art de Kokoschka, notamment après son exil et sa dénonciation par les nazis comme “artiste dégénéré”, ce qui lui a valu une sympathie universelle. Ses œuvres ont été exposées dans les galeries parisiennes, et son influence a pu être ressentie chez certains artistes de la Nouvelle Figuration après la Seconde Guerre mondiale, cherchant à redonner une charge émotionnelle à la représentation humaine. Aujourd’hui, Kokoschka est considéré comme un maître incontesté de la modernité, dont l’œuvre continue de fasciner par son audace et sa pertinence intemporelle.

Kokoschka en Dialogue : Comparaisons avec l’Art et la Littérature Française

Si Kokoschka incarne l’expressionnisme autrichien, son œuvre résonne de manière singulière avec des sensibilités et des courants profonds de l’art et de la littérature française, établissant des ponts inattendus.

En quoi l’intensité psychologique de Kokoschka trouve-t-elle un écho dans la littérature française ?

L’exploration des profondeurs de l’âme humaine, l’angoisse existentielle et la dissection des passions, qui sont au cœur de l’œuvre de Kokoschka, trouvent des parallèles frappants dans la littérature française. Des tragédiens classiques comme Racine, qui sondait les ravages des passions, aux romanciers du XIXe siècle comme Baudelaire, maître de la mélancolie et des correspondances, en passant par Proust et son analyse introspective du temps perdu, la littérature française a toujours excellé dans la cartographie des paysages intérieurs, faisant écho à la démarche de Kokoschka.

On pourrait établir un parallèle entre la violence chromatique et la déformation des figures chez Kokoschka et l’œuvre de Georges Rouault, artiste français souvent associé à l’expressionnisme religieux. Tous deux partagent une même intensité émotionnelle, une même brutalité formelle au service d’un message profond, qu’il soit existentiel pour Kokoschka ou spirituel pour Rouault. Leurs figures, souvent massives et aux contours épais, expriment une souffrance et une dignité quasi archaïques.

Un autre rapprochement, bien que moins évident à première vue, pourrait être fait avec Chaim Soutine, figure majeure de l’École de Paris. Cet artiste d’origine lituanienne, mais profondément ancré dans le milieu artistique français, partage avec Kokoschka une gestualité fiévreuse et une capacité à insuffler une vie tourmentée à ses sujets, qu’il s’agisse de portraits déformés ou de natures mortes déchirantes. L’un comme l’autre traduisent une vision du monde où la matière et la couleur sont des vecteurs directs de l’émotion et de l’angoisse.

Le professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de l’art moderne à la Sorbonne, observe :

“L’œuvre de Kokoschka, avec son intensité psychique et sa rébellion contre la superficialité, a sans doute défié l’esthétique française traditionnelle, privilégiant souvent la mesure et l’harmonie. Pourtant, son exploration sans concession de l’âme humaine a inévitablement croisé les préoccupations de nos propres écrivains et artistes qui, de Gide à Sartre, ont cherché à dépeindre les tourments et les ambiguïtés de l’existence.”

Impact de Kokoschka sur la Culture Contemporaine

L’héritage de Kokoschka perdure bien au-delà de son époque, influençant de nouvelles générations d’artistes et offrant des grilles de lecture pour les préoccupations actuelles.

Quel est l’héritage artistique d’Oskar Kokoschka dans le monde contemporain ?

L’héritage d’Oskar Kokoschka réside dans sa libération de la subjectivité et de l’émotion pure en peinture. Il a ouvert la voie à une exploration plus profonde de la psyché humaine et à une expression artistique qui n’hésite pas à déformer le réel pour révéler des vérités intérieures. Son influence est visible chez les artistes qui privilégient le geste, la couleur expressive et une approche introspective de l’art.

Dans le paysage artistique contemporain, l’audace de Kokoschka à dépeindre la vérité intérieure, même la plus laide ou la plus douloureuse, continue d’inspirer. Son rejet des canons de beauté au profit d’une expression brute trouve un écho dans les arts performatifs et dans certaines formes de Body Art où le corps est utilisé comme véhicule d’émotions et de questionnements existentiels.

De même, sa capacité à transformer le paysage en un miroir de l’âme résonne avec les préoccupations environnementales et la manière dont les artistes contemporains interrogent notre rapport au monde naturel et urbain, souvent perçu comme aliénant ou menaçant. L’art de Kokoschka nous rappelle que derrière l’apparence des choses se cachent des forces invisibles, des émotions profondes et une humanité éternellement aux prises avec elle-même. Son œuvre est un appel vibrant à regarder au-delà du visible, à sonder les profondeurs de l’existence, un message universel qui continue de résonner, y compris dans le cœur de la France, terre de l’humanisme et de la pensée.

La Dre Hélène Moreau, conservatrice au Musée d’Orsay, note avec perspicacité :

“L’œuvre de Kokoschka nous force à interroger notre propre rapport à l’émotion et à l’authenticité en art. Dans une ère saturée d’images lisses, son geste pictural, direct et sans fard, offre un antidote puissant, un rappel de la capacité de l’art à confronter les vérités les plus inconfortables de l’existence. Cette quête de vérité est, après tout, une tradition française.”

Questions Fréquemment Posées sur Kokoschka

Qui était Oskar Kokoschka ?

Oskar Kokoschka (1886-1980) était un peintre, dramaturge et poète autrichien, figure majeure de l’expressionnisme. Il est surtout connu pour ses portraits psychologiques intenses et ses paysages vibrants, caractérisés par une déformation expressive et une utilisation symbolique de la couleur.

Quelle est l’œuvre la plus célèbre de Kokoschka ?

L’une des œuvres les plus emblématiques de Kokoschka est “La Mariée du vent” (ou “La Tempête”), peinte en 1914. Ce tableau allégorique et auto-portrait le représente avec sa muse et amante, Alma Mahler, dans un tourbillon émotionnel et physique, symbolisant leur relation tumultueuse.

Quels mouvements artistiques ont influencé Kokoschka ?

Kokoschka a principalement été influencé par les mouvements expressionnistes du début du XXe siècle, notamment par l’intensité émotionnelle et la déformation subjective. Il a également puisé dans les œuvres de Vincent van Gogh et James Ensor pour leur force expressive.

Où peut-on voir les œuvres de Kokoschka en France ?

Les œuvres de Kokoschka sont présentes dans plusieurs collections publiques et privées en France. On peut notamment en trouver au Centre Pompidou à Paris, qui abrite des pièces significatives de sa production, permettant d’apprécier son parcours artistique.

Pourquoi l’œuvre de Kokoschka est-elle considérée comme “dégénérée” par les nazis ?

L’art de Kokoschka, avec ses déformations, ses thèmes existentiels et son rejet des conventions classiques, a été stigmatisé par le régime nazi comme “art dégénéré” (Entartete Kunst) car il ne correspondait pas à leur idéal esthétique aryen et propagateur. Ses œuvres furent retirées des musées allemands et autrichiens.

Comment Kokoschka a-t-il exprimé la guerre dans son art ?

Kokoschka, marqué par son expérience au front durant la Première Guerre mondiale, a souvent intégré les thèmes de la guerre et de la souffrance dans ses œuvres. Il a créé des allégories puissantes de la destruction et du chaos, reflétant l’impact traumatique des conflits sur l’individu et la société, comme en témoignent certaines de ses lithographies et peintures sombres de l’entre-deux-guerres.

Conclusion : L’Éternelle Quête de l’Âme par Kokoschka

En définitive, le parcours d’Oskar Kokoschka, figure tutélaire de l’Expressionnisme, est celui d’un artiste qui a consacré sa vie à sonder les abîmes de l’âme humaine avec une audace et une sincérité inébranlables. Son œuvre, loin de se confiner aux strictes catégories nationales ou stylistiques, transcende les frontières pour dialoguer avec les grandes interrogations de l’humanité, celles-là mêmes qui ont nourri la littérature et l’art français à travers les siècles. Du cri de l’individu face à l’angoisse existentielle à l’exploration des passions les plus sombres, la vision de Kokoschka nous invite à une introspection profonde, un miroir tendu vers nos propres émotions.

Son héritage réside dans cette capacité à nous émouvoir, à nous troubler, à nous faire réfléchir sur la nature de l’art et sa fonction cathartique. En cela, il s’inscrit dans le grand courant humaniste qui, de Montaigne à Camus, a toujours cherché à comprendre l’homme dans sa complexité. Pour “Pour l’amour de la France”, il est clair que l’art de Kokoschka n’est pas seulement un chapitre de l’histoire de l’art, mais une voix intemporelle qui continue de résonner, nous invitant à explorer les richesses et les paradoxes de l’expressionnisme et de son rapport subtil mais profond avec l’esprit français.