Ah, l’art ! Un monde foisonnant de formes, de couleurs, d’émotions, n’est-ce pas ? Et dans ce vaste univers, la sculpture tient une place particulière, presque viscérale. Elle nous parle de la matière qui prend vie, de l’immuable qui raconte le fugace. Aujourd’hui, je vous invite à une promenade contemplative autour d’une œuvre qui, à elle seule, incarne tant de choses : L’Homme qui marche. Cette sculpture n’est pas qu’un simple chef-d’œuvre d’Alberto Giacometti ; elle est un miroir tendu à l’âme humaine, une interrogation silencieuse sur notre existence, notre fragilité et notre inlassable quête de sens. Accrochez-vous, car nous allons explorer non seulement cette œuvre emblématique, mais aussi le cheminement fascinant de la sculpture française qui l’a vue naître, et l’impact qu’elle continue d’exercer sur nous, spectateurs et créateurs.

Qu’est-ce que L’Homme qui marche et qui est son créateur ?

L’Homme qui marche est une série de sculptures emblématiques créées par l’artiste suisse Alberto Giacometti entre 1960 et 1961. Ces figures longilignes en bronze, d’une grande fragilité apparente, représentent un homme seul en mouvement, capturant une essence de la condition humaine. Elles sont le fruit de l’obsession de Giacometti pour la figure humaine et sa capacité à exprimer l’angoisse existentielle du XXe siècle.

Alberto Giacometti : Un sculpteur face à l’angoisse existentielle

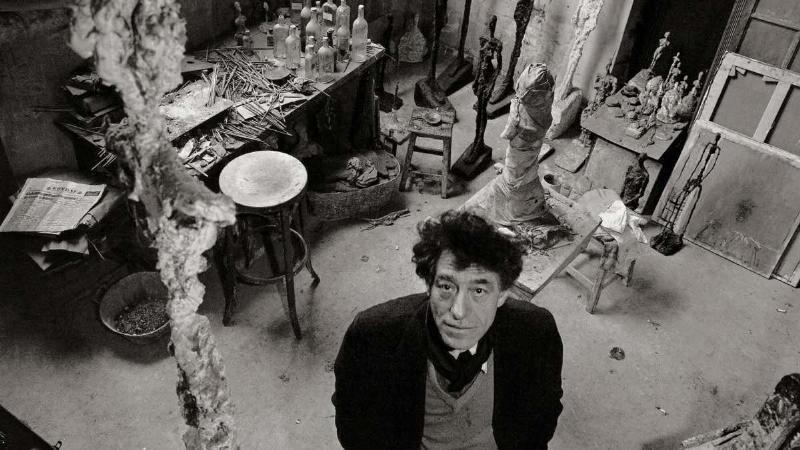

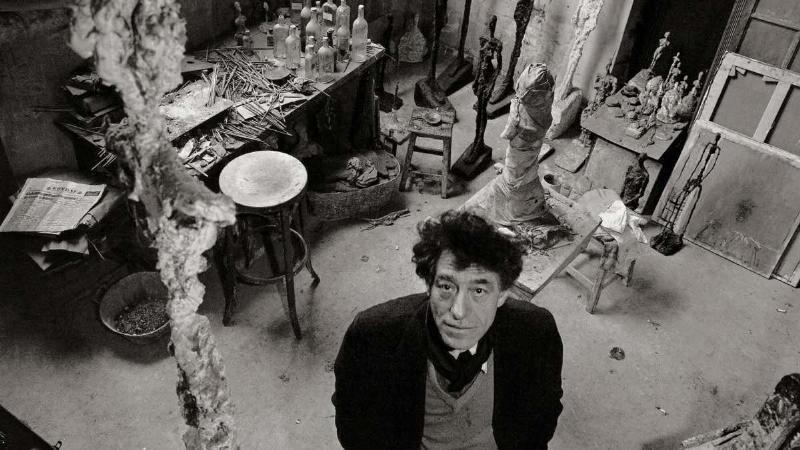

Alberto Giacometti, c’est ce géant de l’art du XXe siècle qui a osé questionner la représentation du corps humain après les horreurs des guerres mondiales. Né en Suisse en 1901, il passe l’essentiel de sa carrière à Paris, ce creuset d’idées et de mouvements artistiques. Au début, il flirte avec le surréalisme, créant des œuvres intrigantes et oniriques. Mais très vite, il s’en détache, hanté par l’incapacité de saisir la “ressemblance” et la “présence” d’un être. Il se lance alors dans une quête acharnée, réduisant ses figures à l’extrême, les allongeant, les amaigrissant, pour en révéler l’essence la plus pure. Il voulait montrer non pas ce que l’on voit, mais ce que l’on perçoit de l’autre, cette distance infranchissable et cette solitude intrinsèque. Il disait d’ailleurs : « Ce qui m’intéresse, c’est le cri, c’est l’homme qui marche, c’est l’homme qui se meut. » Une phrase qui résonne avec une force particulière quand on regarde L’Homme qui marche. Ses sculptures sont une méditation sur la fragilité de la vie, la solitude et la persévérance.

L’Héritage Millénaire de la Sculpture Française : Un Sol Fertile pour L’Homme qui marche

La France, chers amis, n’est pas seulement le pays du bon vin et de la gastronomie ; c’est aussi un carrefour historique de l’art, et la sculpture y a toujours tenu une place prépondérante. Des cathédrales gothiques aux musées contemporains, nos terres ont vu naître des chefs-d’œuvre qui ont façonné l’imaginaire collectif. Comprendre L’Homme qui marche, c’est aussi replonger dans ce riche héritage. Si vous êtes amateur de belles pièces, une visite à la boutique musée du louvre sculpture vous donnera un aperçu de la diversité et de la grandeur de la sculpture française à travers les âges.

De la Robustesse Romane à l’Élan Gothique

Imaginez un instant les églises romanes, avec leurs portails massifs et leurs chapiteaux historiés. La sculpture y est robuste, souvent didactique, ancrée dans la pierre pour éduquer et inspirer les fidèles. Puis, vient l’époque gothique, et là, c’est une révolution ! Les sculptures s’affinent, les figures se détachent du mur, prennent vie, s’animent d’un sourire, d’un mouvement. Pensez aux cathédrales de Chartres ou de Reims : les statues-colonnes s’étirent vers le ciel, élégantes, presque aériennes. C’est le début de cette quête de la verticalité, de l’allongement, une lointaine préfiguration de nos hommes qui marchent giacomettiens.

La Renaissance et le Classicisme : L’Idéal Humaniste

Avec la Renaissance, l’influence italienne est palpable. L’homme est au centre des préoccupations, et la sculpture célèbre l’idéal de beauté classique, l’équilibre parfait des formes. Sous François Ier, Fontainebleau devient un foyer artistique majeur. Plus tard, sous Louis XIV, la sculpture glorifie le pouvoir royal et la majesté. Les jardins de Versailles regorgent de statues mythologiques, grandioses et imposantes. Il y a une recherche de la perfection anatomique, une célébration de la puissance, bien loin de la fragilité que Giacometti explorera.

Du Baroque à l’Impressionnisme : Le Mouvement et l’Émotion

Le XVIIIe siècle voit l’émergence du Rococo, plus léger, plus intime, avec des sculpteurs comme Falconet. Puis arrive le Néoclassicisme, avec un retour à la pureté antique, mais aussi le Romantisme qui exalte les passions et le mouvement. Pensez à Rude et sa “Marseillaise” sur l’Arc de Triomphe, débordante d’énergie. Au XIXe siècle, Auguste Rodin bouleverse tout. Avec des œuvres comme “Le Penseur” ou “La Porte de l’Enfer”, il redonne à la sculpture sa puissance expressive, son rapport charnel à la matière. Il capture l’émotion, le mouvement de l’âme, non pas en lissant les formes, mais en laissant les traces de la main, la matière vibrante. Il ouvre la voie à une subjectivité qui, quelques décennies plus tard, permettra l’émergence de figures comme L’Homme qui marche.

Pourquoi L’Homme qui marche Reste-t-il une Œuvre Maîtresse de l’Art Contemporain ?

Parce qu’elle nous parle, tout simplement. Elle nous interpelle, nous force à nous poser des questions sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde. L’Homme qui marche est bien plus qu’une simple représentation ; c’est une évocation profonde de la condition humaine, un symbole universel de la fragilité, de la solitude et de l’endurance. Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de cette œuvre fascinante, je vous conseille de consulter des analyses détaillées sur l homme qui marche sculpture.

La Technique et la Matière : Quand le Bronze Exprime l’Immatériel

Giacometti n’était pas un simple technicien ; c’était un alchimiste. Il transformait le bronze, cette matière lourde et solide, en quelque chose d’étonnamment léger et éthéré. Ses figures sont étirées, réduites à l’essentiel, comme si la matière avait été usée par le temps ou l’angoisse. Les surfaces sont rugueuses, marquées, révélant le processus de création, la lutte de l’artiste avec la forme. Il ne cherchait pas la perfection lisse, mais l’expression de la vie dans sa vulnérabilité. Ces sculptures metal ne sont pas de simples objets décoratifs, elles sont des méditations en trois dimensions. Elles nous rappellent que même dans notre fragilité, il y a une force intrinsèque, une capacité à avancer coûte que coûte.

L’Homme qui marche : Plus qu’une Sculpture, un Symbole Universel

Regardez-le attentivement, cet homme. Il est seul, oui, mais il avance. Il ne fuit pas, il ne se précipite pas. Il est juste là, en mouvement, dans une sorte de détermination silencieuse. C’est une métaphore de notre propre parcours, non ? Dans un monde souvent absurde, face à l’incertitude, nous continuons d’avancer. La stature filiforme de l’homme, presque évanescente, contraste avec la force du mouvement. Il n’a ni visage précis, ni traits distinctifs, ce qui en fait une figure universelle, dans laquelle chacun peut se reconnaître. Comme le dit si bien la Dr. Évelyne Dubois, historienne de l’art moderne :

« L’Homme qui marche de Giacometti n’est pas une statue d’un individu précis, mais l’incarnation même de la marche humaine, une méditation profonde sur la persévérance de l’être face à l’immensité et au vide. C’est l’un des rares chefs-d’œuvre à capturer l’essence de l’expérience humaine post-guerre, le sentiment d’isolement mais aussi la résilience. »

Comment L’Homme qui marche Continue-t-il d’Influencer l’Art Actuel ?

L’influence de cette œuvre majeure est palpable, même si ce n’est pas toujours de manière directe. Elle a ouvert des portes. Elle a montré qu’il est possible de créer de l’art qui interroge, qui trouble, qui ne cherche pas forcément le beau classique mais la vérité d’une émotion, d’une condition. La manière dont Giacometti a su dépeindre la fragilité et la persévérance a résonné à travers le temps.

Son approche, qui privilégie l’expression de l’être intérieur par des formes minimales et allongées, a eu un impact sur de nombreux artistes, même ceux qui explorent des registres très différents. L’idée de l’art comme langage universel, capable de transcender les barrières culturelles pour parler de l’humain, est un héritage précieux. Pensez à l’engagement social et à la simplification des formes dans les keith haring arts visuels ; bien que stylistiquement éloigné, il y a cette même volonté de communiquer des messages forts avec des figures épurées et des mouvements dynamiques. De même, la tradition de la sculpture animalière, représentée par des artistes comme pj mene et ses bronzes détaillés, montre comment la quête de la “présence” et de la “vie” dans la matière reste une constante, même si les moyens et les sujets varient énormément. Giacometti nous a poussés à regarder au-delà de la forme pour toucher l’âme.

Questions Fréquemment Posées

Qui était Alberto Giacometti ?

Alberto Giacometti (1901-1966) était un sculpteur et peintre suisse, célèbre pour ses figures humaines longilignes et épurées qui expriment la solitude et la fragilité de la condition humaine après les guerres mondiales. Il a passé l’essentiel de sa carrière à Paris.

Quelle est la signification de L’Homme qui marche ?

L’Homme qui marche symbolise la persévérance et la solitude de l’être humain face à l’existence. Ses formes fines et étirées évoquent la fragilité, tandis que le mouvement de marche représente la détermination inlassable de l’homme à avancer malgré l’incertitude et le vide.

Combien existe-t-il d’exemplaires de L’Homme qui marche ?

Il existe six versions distinctes à taille humaine de la série “L’Homme qui marche”, numérotées de I à VI, ainsi que des versions plus petites et des variations. Giacometti a souvent produit des éditions limitées de ses sculptures.

Où peut-on voir L’Homme qui marche ?

Plusieurs exemplaires de L’Homme qui marche sont exposés dans des musées prestigieux à travers le monde, notamment le Museum of Modern Art (MoMA) à New York, la Tate Modern à Londres, et la Fondation Beyeler en Suisse. Des versions sont également dans des collections privées.

Quelle est la valeur record de L’Homme qui marche ?

En 2010, un exemplaire de “L’Homme qui marche I” a été vendu aux enchères pour plus de 65 millions de livres sterling (environ 104,3 millions de dollars à l’époque), établissant un record pour une œuvre d’art aux enchères à ce moment-là.

Pourquoi Giacometti a-t-il créé des figures si fines ?

Giacometti cherchait à capturer l’essence de la “présence” d’un être humain telle qu’il la percevait. Il réduisait la masse de ses figures pour les rendre plus vulnérables, plus expressives de la distance et de l’isolement qu’il ressentait face au monde et aux autres.

L’Homme qui marche est-il une œuvre figurative ou abstraite ?

L’Homme qui marche est une œuvre résolument figurative, car elle représente une figure humaine reconnaissable. Cependant, sa stylisation extrême et son dépouillement confinent à l’abstraction, poussant les limites de la représentation pour exprimer une idée plutôt qu’une réalité matérielle.

{width=800 height=450}

En Marche vers l’Avenir de l’Art

Nous voilà au terme de notre parcours. L’Homme qui marche n’est pas seulement une pièce de musée ; c’est un dialogue intemporel, une œuvre qui continue de nous défier, de nous émouvoir et de nous pousser à la réflexion. Elle nous rappelle que l’art, et la sculpture en particulier, a ce pouvoir incroyable de matérialiser l’impalpable, de donner corps à nos interrogations les plus profondes.

En tant que plateforme “Nghệ thuật tạo hình của nước Pháp”, notre mission est de continuer à éclairer ces chemins, à célébrer ces artistes qui, comme Giacometti, ont eu le courage de regarder le monde en face et de le retranscrire avec leur propre langage. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une œuvre, prenez le temps de la regarder, de la ressentir. Qu’il s’agisse d’une sculpture ancienne ou d’une création contemporaine, elle a une histoire à raconter, une émotion à partager. Laissez-vous porter par cette odyssée de la figure humaine, et n’hésitez pas à partager vos propres réflexions et découvertes. Car l’art, c’est avant tout une conversation sans fin.