Dans le vaste Panthéon des lettres universelles, la France tient une place singulière, couronnée par ce joyau qu’est la littérature classique. Plus qu’une simple période historique, elle incarne une quête d’excellence, une aspiration à l’universel et une profondeur philosophique qui résonnent encore avec une force inégalée. Pour l’amour de la France et de son patrimoine intellectuel, nous nous immergeons dans l’éclat de ces chefs-d’œuvre, explorant comment la littérature classique a façonné non seulement l’esprit français, mais aussi la conscience humaine, offrant des clés de lecture sur nos passions et notre condition. C’est une invitation à redécouvrir l’éloquence, la finesse et l’audace de cette époque dorée, où chaque mot était pesé, chaque intrigue tissée avec une maestria inouïe.

Qu’est-ce que la Littérature Classique Française ?

La littérature classique française désigne principalement la production littéraire des XVIIe et XVIIIe siècles, caractérisée par la recherche de la perfection formelle, la raison comme guide, et l’exploration des thèmes universels de la condition humaine, notamment le conflit entre passion et devoir.

Le Grand Siècle : L’Apogée du Classicisme

Le XVIIe siècle, souvent surnommé le “Grand Siècle” ou le siècle de Louis XIV, marque l’apogée du classicisme en France. C’est une période de centralisation du pouvoir royal, d’affirmation de la culture française et de floraison artistique sans précédent. Sur le plan philosophique, le cartésianisme, avec son insistance sur la raison et la méthode, fournit un cadre intellectuel qui privilégie la clarté, l’ordre et la mesure. Les écrivains s’efforcent de peindre l’homme universel, au-delà des particularités individuelles ou sociales, pour atteindre une vérité intemporelle. L’idéal est l’« honnête homme », cultivé, équilibré et maître de ses passions.

Des figures tutélaires comme Pierre Corneille, avec ses héros déchirés entre l’honneur et l’amour dans des tragédies comme Le Cid ou Horace, ou Jean Racine, maître de la passion et de la psychologie féminine dans Phèdre ou Andromaque, définissent les sommets de la tragédie classique. Molière, quant à lui, immortalise la comédie, dépeignant avec génie les travers de la société et les ridicules humains dans Le Misanthrope, L’Avare ou Le Bourgeois gentilhomme. Ces auteurs ne se contentent pas de divertir ; ils éduquent, critiquent et interrogent l’âme. La Fontaine, avec ses Fables, utilise des animaux pour délivrer des leçons de morale, illustrant la sagesse populaire avec une élégance et une concision inégalées. Nicolas Boileau, théoricien du classicisme, codifie les règles esthétiques dans son Art poétique, insistant sur la raison, la bienséance et la vraisemblance, des principes qui ont guidé toute cette époque et se sont même exportés. Pour approfondir ces parallèles et voir comment ces courants ont traversé les frontières, l’exploration de la classique litterature anglais offre des perspectives comparatives fascinantes sur l’évolution du goût et des formes à travers l’Europe.

Le XVIIIe siècle, bien que dominé par l’esprit des Lumières, ne rompt pas totalement avec cet héritage. Au contraire, il le prolonge et le transforme. Les philosophes tels que Voltaire, Rousseau ou Diderot, tout en prônant la raison critique et le progrès, continuent d’écrire avec une clarté et une éloquence héritées du classicisme, même s’ils s’en détachent par les idées. Pour une analyse plus détaillée de cette période de transition et de renouveau intellectuel, vous pouvez explorer les dynamiques propres au le siècle des lumières en littérature.

Comment les Œuvres Classiques Reflètent-elles la Condition Humaine ?

Les œuvres classiques reflètent la condition humaine en explorant des dilemmes universels tels que le devoir contre la passion, la vertu contre le vice, et en dépeignant des caractères intemporels qui illustrent les faiblesses et grandeurs de l’âme humaine, transcendant ainsi les époques et les cultures.

Les Passions et la Raison : Le Cœur de la Tragédie

Au cœur de la tragédie classique française réside un conflit dévastateur entre la passion et la raison, entre les exigences du cœur et celles de la conscience ou du devoir. Les personnages de Racine, en particulier, sont consumés par des amours impossibles, des jalousies mortelles ou des haines implacables. Leur lutte est intérieure, un tourment psychologique qui les pousse inéluctablement vers la catastrophe. La passion y est souvent une force destructrice, aveuglante, face à laquelle la raison semble impuissante. Pensez à Phèdre, déchirée par son amour incestueux et maudit pour Hippolyte, ou à Hermione, dévorée par une jalousie qui la mène à la folie et au crime.

Les moralistes comme La Rochefoucauld, avec ses Maximes, ou La Bruyère, avec ses Caractères, scrutent également l’âme humaine avec une lucidité désarmante. Ils démasquent l’orgueil, l’hypocrisie, la vanité, ces ressorts cachés qui animent souvent nos actions. Leurs observations, acerbes et intemporelles, révèlent une vision parfois pessimiste, mais toujours réaliste, de la nature humaine. Comme l’affirme le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature du XVIIe siècle : « La littérature classique excelle à dépeindre les tourments de l’âme, transformant chaque dilemme en un spectacle éternel de la condition humaine. Elle nous offre un miroir exigeant, mais ô combien révélateur de nos propres contradictions. » C’est dans cette exploration sans concession des profondeurs de l’être que réside une grande part de la force et de la pertinence de ces œuvres, qui continuent de nous interpeller sur ce qui nous rend fondamentalement humains.

La Satire Sociale et la Quête de Vertu dans la Comédie

Si la tragédie explore les abîmes de l’âme, la comédie classique, avec Molière en figure de proue, se charge de la satire sociale et de la quête, souvent dérisoire, de la vertu. Molière ne se contente pas de faire rire ; il dénonce les ridicules, les hypocrisies, les prétentions et les vices de son temps avec une verve inégalée. Ses personnages, qu’il s’agisse de l’avare Harpagon, du misanthrope Alceste, du faux dévot Tartuffe, ou du bourgeois gentilhomme Monsieur Jourdain, sont des archétypes intemporels. Ils incarnent des défauts humains universels que l’on retrouve à toutes les époques et dans toutes les sociétés.

La comédie classique met en lumière le décalage entre l’être et le paraître, entre les ambitions des personnages et leurs capacités réelles. Elle se moque de la fatuité, de l’ignorance qui se prend pour le savoir, de la naïveté abusée. En ce sens, elle est une école de lucidité, invitant le spectateur ou le lecteur à une auto-critique salutaire. Le rire, chez Molière, est un rire intelligent, qui porte à la réflexion et à la reconnaissance de nos propres imperfections. Il s’agit d’une catharsis par le comique, où la reconnaissance des travers des personnages nous permet d’une certaine manière d’exorciser les nôtres. Les pièces de Molière sont de véritables études de mœurs, dont la psychologie des personnages reste étonnamment actuelle, preuve de l’acuité de l’observation de l’auteur.

Quels sont les Piliers Stylistiques de la Littérature Classique ?

Les piliers stylistiques de la littérature classique reposent sur la clarté, la précision, l’harmonie et l’éloquence de la langue. Les auteurs s’efforcent d’utiliser un vocabulaire juste et une syntaxe ordonnée, respectant des règles formelles strictes comme l’alexandrin en poésie, pour atteindre la beauté et la puissance expressive.

L’Harmonie du Verbe : Clarté, Précision et Éloquence

La littérature classique est avant tout un art du langage. Les écrivains de cette période portaient une attention scrupuleuse à la forme, considérant que la beauté du style était indissociable de la profondeur de la pensée. L’idéal était d’atteindre une clarté limpide, une précision chirurgicale du vocabulaire et une éloquence qui savait toucher l’esprit autant que le cœur. C’est l’âge d’or de la prose française, où des auteurs comme Pascal ou Bossuet ont élevé la langue à des sommets de perfection. La phrase classique est souvent longue, complexe, mais toujours d’une limpidité admirable, organisée autour d’une logique rigoureuse.

En poésie, l’alexandrin, vers de douze syllabes, devient la mesure reine, offrant une musicalité et une grandeur propices aux sujets sérieux. La rime est riche, les sonorités sont travaillées, et la versification respecte des règles strictes qui visent à l’harmonie et à l’équilibre. Malherbe, au début du XVIIe siècle, avait déjà jeté les bases d’une réforme poétique prônant la régularité et la netteté. L’Académie française, fondée en 1635, joue un rôle essentiel dans la codification et la défense de la “pureté” de la langue. Dr. Hélène Moreau, linguiste et spécialiste des textes classiques, souligne ce point : « La beauté de la langue classique réside dans sa capacité à atteindre une clarté limpide sans sacrifier la profondeur, une véritable symphonie de l’esprit. Chaque mot est une note juste, chaque phrase une mélodie parfaite. » Lire ces œuvres, c’est s’immerger dans un bain de langue française d’une richesse et d’une sophistication inégalées, une gymnastique intellectuelle et esthétique. Pour ceux qui désirent se plonger plus avant dans la richesse des œuvres qui incarnent ces préceptes, de nombreux livre litterature classique offrent une porte d’entrée inestimable.

La Règle des Trois Unités et les Bienséances

Dans le théâtre classique, la recherche de perfection formelle s’incarne notamment dans la fameuse « règle des trois unités » : unité de temps, de lieu et d’action. Ces règles, héritées de la Poétique d’Aristote mais interprétées de manière rigide au XVIIe siècle, visaient à rendre la pièce plus vraisemblable et plus percutante. L’unité de temps stipule que l’action ne doit pas excéder vingt-quatre heures ; l’unité de lieu impose que l’action se déroule dans un espace unique ; et l’unité d’action exige une intrigue principale sans digressions.

À ces unités s’ajoutaient les « bienséances » et la « vraisemblance ». Les bienséances dictaient ce qui pouvait être montré ou dit sur scène, évitant toute grossièreté, violence explicite ou scènes jugées choquantes pour le public. La vraisemblance, quant à elle, exigeait que l’action soit crédible et conforme à la logique humaine, même si elle pouvait s’éloigner de la réalité historique. Ces contraintes, loin d’être des entraves, ont souvent stimulé la créativité des auteurs, les poussant à concentrer l’intensité dramatique et à affiner la psychologie de leurs personnages. Elles ont façonné un théâtre élégant, où l’essentiel se joue dans le dialogue, les alexandrins et les non-dits, donnant une puissance évocatrice au texte qui, encore aujourd’hui, captive les publics.

Quelle Influence la Littérature Classique Exerce-t-elle Aujourd’hui ?

La littérature classique exerce une influence profonde et continue aujourd’hui en offrant des modèles de perfection stylistique et de clarté de pensée, en explorant des thèmes universels qui restent pertinents, et en servant de fondement à une grande partie de la culture et de la pensée occidentales, inspirant encore de nombreux artistes et intellectuels.

Un Héritage Vivant : De la Scène aux Écrans

L’influence de la littérature classique ne se confine pas aux pages des livres poussiéreux ; elle est un héritage vivant qui continue d’irriguer la culture contemporaine. Les pièces de Molière, Racine ou Corneille sont encore jouées régulièrement sur les scènes des théâtres du monde entier, connaissant des adaptations audacieuses et des mises en scène innovantes qui prouvent leur intemporalité. Leurs intrigues et leurs personnages résonnent toujours avec une acuité saisissante, car ils touchent aux ressorts universels de l’âme humaine : l’amour, la jalousie, l’ambition, la morale, la folie.

Au-delà du théâtre, les thèmes, les structures narratives et la beauté de la langue classique inspirent les écrivains, les cinéastes et même les artistes d’autres disciplines. On retrouve des échos de la psychologie racinienne dans des drames modernes, des sarcasmes moliéresques dans des satires contemporaines. La clarté et la rigueur de la pensée des philosophes classiques continuent de former l’esprit critique. Les universitaires et les passionnés de lettres du Québec, par exemple, s’intéressent grandement à la manière dont cette tradition a été reçue et transformée sur leur propre territoire, montrant que cette influence est globale et diverse. Une analyse des spécificités de la classique littérature québécoise permet de comprendre cette vitalité et ces réappropriations culturelles. L’étude de ces œuvres n’est pas un exercice nostalgique, mais une manière d’éclairer notre présent et d’affûter notre compréhension du monde et de nous-mêmes.

Les Lumières : Un Souffle Nouveau et son Impact Durable

Le XVIIIe siècle marque une transition essentielle, où l’esprit du classicisme, fondé sur la raison et la mesure, est mis au service d’une nouvelle ambition : éclairer le monde par la philosophie. C’est le Siècle des Lumières, porté par des figures colossales comme Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu. Ces penseurs, tout en héritant de la maîtrise linguistique et de la quête de l’universel des classiques du Grand Siècle, orientent leur écriture vers la critique sociale, politique et religieuse. Ils dénoncent l’intolérance, l’injustice, l’absolutisme, et prônent la liberté, l’égalité, la fraternité, ainsi que la raison comme guide suprême de l’humanité.

Leur impact est colossal et durable, jetant les bases des idées modernes de démocratie, de droits de l’homme et de laïcité. Les romans philosophiques de Voltaire (Candide), les traités de Rousseau (Du Contrat social, Émile ou De l’éducation), ou l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert sont des monuments qui ont profondément transformé la pensée occidentale. Bien qu’ils aient parfois remis en question les formes classiques strictes, ils ont souvent utilisé la clarté et la puissance rhétorique héritées de leurs prédécesseurs pour diffuser leurs idées novatrices. Les Lumières représentent ainsi une évolution majeure, un souffle nouveau qui, en s’appuyant sur les fondations de la littérature classique, a su remodeler le paysage intellectuel et politique.

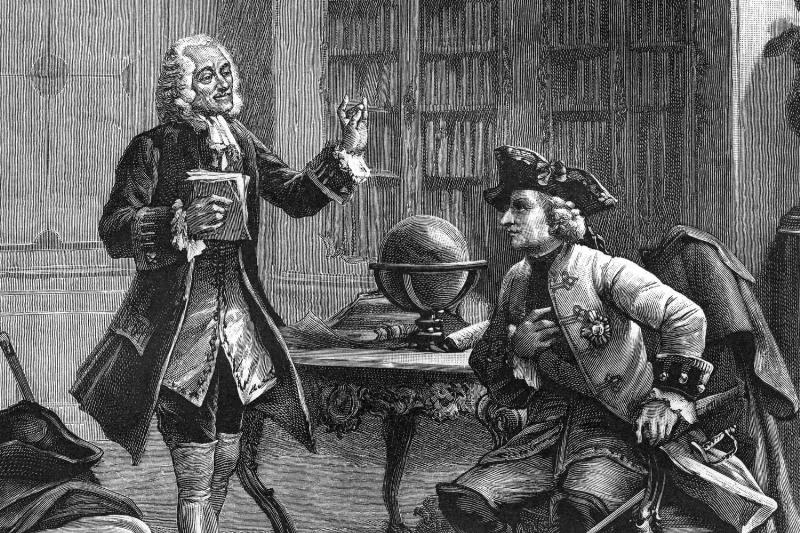

Représentation artistique de Voltaire et Rousseau, figures emblématiques des Lumières et de la philosophie du 18e siècle

Représentation artistique de Voltaire et Rousseau, figures emblématiques des Lumières et de la philosophie du 18e siècle

Comment Choisir Votre Prochain Livre Classique ?

Pour choisir votre prochain livre classique, identifiez d’abord les thèmes ou genres qui vous attirent (tragédie, comédie, fable, philosophie), puis orientez-vous vers les auteurs les plus emblématiques de ces courants, en tenant compte des résumés et des analyses critiques pour trouver l’œuvre qui correspond le mieux à vos attentes et à votre curiosité intellectuelle.

Notre Sélection pour Commencer Votre Voyage

Embarquer dans la littérature classique peut sembler intimidant face à l’immensité du corpus. Voici une sélection pour guider vos premiers pas, conçue pour vous offrir un aperçu de la richesse et de la diversité de cette époque. Chaque œuvre est une porte ouverte sur un pan essentiel de l’esprit français :

- Molière, Le Bourgeois gentilhomme : Une comédie désopilante qui brocarde l’ascension sociale et les ridicules de l’imitation. Accès facile, rire garanti.

- Jean Racine, Phèdre : Un chef-d’œuvre de la tragédie, explorant la passion dévorante et ses conséquences fatales, avec une psychologie d’une finesse incomparable.

- Jean de La Fontaine, Fables : Courtes, poétiques et pleines de sagesse, ces fables sont une introduction parfaite à la poésie et à la morale classique.

- Voltaire, Candide ou l’Optimisme : Un conte philosophique court et percutant qui remet en question l’optimisme béat et explore les malheurs du monde avec ironie.

- Montesquieu, Lettres persanes : Un roman épistolaire qui offre une critique satirique de la société française du XVIIIe siècle à travers le regard de deux Persans.

Pour ceux qui souhaitent affiner leur choix et découvrir une gamme encore plus étendue de recommandations, consulter une liste des meilleur classique litterature pourrait être très utile, vous orientant vers des œuvres particulièrement appréciées et influentes.

Voici quelques étapes pour aborder une œuvre classique :

- Commencez par une édition annotée : Les notes de bas de page et introductions contextualisent l’œuvre, rendant la lecture plus accessible.

- Lisez à voix haute : La musique de la langue classique, notamment l’alexandrin, se révèle pleinement à l’oral.

- Ne craignez pas le dictionnaire : Un vocabulaire d’époque peut être source de richesse et de découverte.

- Recherchez des analyses : Comprendre le contexte et les interprétations critiques enrichit considérablement l’expérience de lecture.

Foire aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce qui distingue la littérature classique des autres mouvements littéraires ?

La littérature classique se distingue par sa recherche de l’universel, sa focalisation sur la raison et la mesure, la perfection formelle de son écriture (clarté, harmonie, éloquence), et son exploration des grandes passions humaines et des dilemmes moraux, souvent à travers des règles strictes comme celles du théâtre classique.

Pourquoi devrions-nous encore lire la littérature classique aujourd’hui ?

Lire la littérature classique aujourd’hui est essentiel pour comprendre les fondements de notre culture et de notre pensée, pour enrichir notre vocabulaire et notre sens critique, et pour explorer des questions intemporelles sur la condition humaine qui résonnent toujours avec pertinence, offrant des perspectives uniques sur nos propres vies.

Qui sont les auteurs majeurs de la littérature classique française ?

Les auteurs majeurs de la littérature classique française incluent des figures du XVIIe siècle comme Molière (comédie), Jean Racine (tragédie), Pierre Corneille (tragédie), Jean de La Fontaine (fables) et Blaise Pascal (philosophie). Au XVIIIe siècle, des penseurs des Lumières comme Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot sont également considérés comme des piliers.

Les règles du classicisme sont-elles toujours pertinentes ?

Les règles strictes du classicisme, comme les trois unités au théâtre, ne sont plus des impératifs pour les créateurs contemporains, mais leur esprit perdure. Elles ont établi des standards de clarté, de concentration dramatique et de rigueur stylistique qui continuent d’inspirer, offrant des leçons précieuses sur l’efficacité narrative et la puissance de la forme.

Où trouver des analyses approfondies sur la littérature classique ?

Des analyses approfondies sur la littérature classique peuvent être trouvées dans les revues universitaires spécialisées, les ouvrages de critiques littéraires reconnus, les thèses universitaires, et les plateformes pédagogiques en ligne dédiées aux lettres françaises. Les introductions et les notes des éditions critiques d’œuvres classiques sont également des ressources précieuses.

Vieux livres reliés dans une bibliothèque historique, symbolisant le patrimoine littéraire français et les chefs-d-œuvre anciens

Vieux livres reliés dans une bibliothèque historique, symbolisant le patrimoine littéraire français et les chefs-d-œuvre anciens

Conclusion

La littérature classique française est bien plus qu’une simple collection d’œuvres anciennes ; elle est le socle sur lequel s’est construite une part essentielle de l’identité culturelle et intellectuelle de la France. Du XVIIe siècle, avec sa quête d’ordre, de raison et d’universel, aux Lumières du XVIIIe siècle, qui ont mis la clarté et l’éloquence au service du progrès et de la critique, cette période a donné naissance à des chefs-d’œuvre d’une profondeur et d’une beauté inégalées. En explorant les dilemmes éternels de l’âme humaine, en magnifiant la langue française jusqu’à en faire un instrument de précision et d’harmonie, les auteurs classiques nous offrent un miroir exigeant mais lumineux de notre propre condition. Pour l’amour de la France et de son esprit immortel, continuons de faire vivre cette littérature classique, car elle est une conversation ininterrompue avec le passé qui éclaire avec force notre présent et inspire notre avenir.