La Littérature Française Du 17ème Siècle représente l’un des sommets inégalés de notre patrimoine culturel. Époque de grandeur et de passions, le Grand Siècle, sous l’égide du classicisme, a ciselé des œuvres dont l’éclat continue d’illuminer la pensée contemporaine. Plonger dans cette période, c’est explorer les fondations mêmes de l’esthétique et de la moralité françaises, découvrir les figures tutélaires qui ont su, par la force de leur plume, dépeindre l’âme humaine dans toute sa complexité. C’est une invitation à redécouvrir les textes fondateurs qui ont façonné non seulement la langue française mais aussi une certaine idée de l’homme et de la société. Pour une exploration plus approfondie des maîtres de cette ère, il est essentiel de se pencher sur le siecle de moliere.

Le 17ème Siècle : Berceau de la Littérature Française Classique

Quels sont les fondements historiques et philosophiques de cette époque ?

Le 17ème siècle en France, souvent appelé le Grand Siècle, est intrinsèquement lié au règne de Louis XIV, caractérisé par la centralisation du pouvoir royal et le rayonnement culturel. Sur le plan philosophique, il est marqué par l’influence du rationalisme cartésien, qui prône la clarté, l’ordre et la raison, des valeurs qui se reflètent profondément dans la littérature française du 17ème siècle. L’esprit de système et la quête de la vérité universelle guident alors la pensée et la création artistique.

Comment l’ordre et la raison ont-ils façonné le classicisme ?

L’ordre et la raison ont été les piliers sur lesquels s’est édifié le classicisme, mouvement esthétique dominant de la littérature française du 17ème siècle. Les auteurs cherchaient à atteindre une perfection formelle, guidée par des règles strictes (comme la règle des trois unités au théâtre), une quête d’universalité et une volonté de plaire tout en instruisant. Cet idéal d’équilibre et de mesure visait à représenter la nature humaine de manière intemporelle, en dépassant les particularismes pour atteindre l’essence.

Le classicisme n’est pas une simple école littéraire, mais une véritable philosophie de l’art, une aspiration à l’harmonie parfaite. Il s’agissait de trouver la juste mesure entre l’expression des passions et le respect de la bienséance, entre la liberté créatrice et la contrainte des règles. “La vraie beauté est celle qui ne se démode jamais, car elle puise à la source inaltérable de la raison et de l’âme humaine,” affirme le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la période. Cette tension féconde entre les forces de l’esprit et les élans du cœur est ce qui confère à la littérature française du 17ème siècle sa profondeur et sa résonance éternelle.

L’Esthétique Classique : Règles et Rayonnement

Quelles furent les principales caractéristiques stylistiques de la littérature française du 17ème siècle ?

La littérature française du 17ème siècle, sous l’égide classique, se distingue par une recherche de clarté, de sobriété et de perfection formelle. Les auteurs privilégient la langue pure, évitent les ornements excessifs et aspirent à une expression concise et élégante. La vraisemblance et la bienséance sont des principes directeurs, assurant que les œuvres soient crédibles et conformes aux mœurs de l’époque, même dans l’exploration des passions les plus intenses.

- Clarté et Précision : La langue est épurée, cherchant l’expression juste et sans ambiguïté.

- Universalité : Les personnages et les situations transcendent le particulier pour toucher à l’universel humain.

- Mesure et Équilibre : Une harmonie et une proportion sont recherchées dans la composition et le style.

- Vraisemblance et Bienséance : Les actions et les paroles sont jugées crédibles et moralement acceptables.

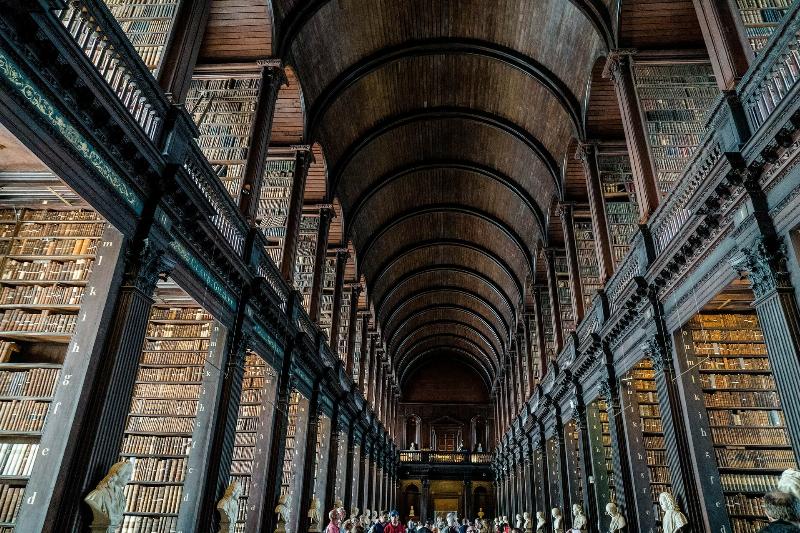

{width=800 height=533}

Comment les genres littéraires se sont-ils structurés et développés ?

Le 17ème siècle a vu la consolidation et l’épanouissement de genres littéraires majeurs, notamment le théâtre (tragédie et comédie), la poésie, la fable et la prose morale. Chaque genre était encadré par des codes spécifiques, permettant aux auteurs d’explorer les complexités de l’âme humaine tout en respectant un cadre formel exigeant. Cette structuration a permis d’atteindre un niveau de raffinement inégalé dans l’expression des idées et des sentiments.

Le rôle des salons littéraires, animés par des femmes de lettres influentes telles que Madame de Rambouillet, fut capital dans l’élaboration de ces normes esthétiques. Ils furent des creusets où se forgeaient le goût, l’esprit de conversation et la langue. C’est dans ce bouillonnement intellectuel que la littérature française du 17ème siècle a trouvé ses meilleurs interprètes et ses plus fervents défenseurs, contribuant à ériger la culture française en modèle pour l’Europe. Pour approfondir ces standards, un livre litterature classique peut offrir une perspective précieuse.

Les Lumières du Théâtre : Molière, Racine, Corneille

Comment le théâtre a-t-il capturé l’esprit du Grand Siècle ?

Le théâtre fut le reflet le plus éclatant et le plus populaire de la littérature française du 17ème siècle, capturant l’essence même de l’esprit du Grand Siècle. C’était un espace où la cour et le peuple se rencontraient, où les grandes questions morales, sociales et existentielles étaient débattues sur scène. Les dramaturges, par leurs tragédies et comédies, offraient un miroir fidèle de la société, tout en respectant les canons classiques d’unité et de bienséance.

Molière et la comédie : Un miroir de la société

Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est le génie incontesté de la comédie française du 17ème siècle. Ses pièces, comme Le Misanthrope, L’Avare ou Les Femmes savantes, sont des satires mordantes des mœurs de son temps, dénonçant l’hypocrisie, la prétention et les travers humains avec un sens aigu de l’observation et un comique intemporel. Il a su élever la comédie au rang de genre majeur, la transformant en un puissant outil de critique sociale.

Son influence fut telle qu’il façonna durablement le paysage théâtral français. En tant qu’auteur, acteur et directeur de troupe, il est une figure centrale de l’histoire du théâtre. L’héritage de Molière est indissociable de la naissance de molière la comédie française, institution qui perdure encore aujourd’hui.

Racine et la tragédie : Au cœur des passions humaines

Jean Racine est le maître absolu de la tragédie classique. Ses œuvres, telles que Phèdre, Andromaque ou Britannicus, explorent les abîmes des passions humaines avec une intensité psychologique inégalée. Il excelle dans la peinture de la jalousie, de l’amour fatal et de la vengeance, le tout exprimé dans un vers alexandrin d’une musicalité et d’une pureté exceptionnelles. Ses personnages sont souvent des victimes du destin ou de leurs propres faiblesses, offrant au public une catharsis profonde.

La particularité de Racine réside dans sa capacité à condenser l’action, à la concentrer sur un moment clé de crise, et à faire surgir la psychologie complexe de ses personnages à travers des dialogues d’une force rare. “Chez Racine, la tragédie n’est pas seulement l’histoire d’un destin brisé, mais l’anatomie minutieuse des passions qui consument l’âme humaine,” explique le Dr. Hélène Moreau, critique littéraire reconnue. Cette sobriété apparente cache une profondeur abyssale, faisant de ses tragédies des monuments de la littérature française du 17ème siècle.

Corneille et le dilemme héroïque : Une autre vision de la tragédie

Pierre Corneille, précédant Racine, a posé les bases de la tragédie classique française avec des pièces emblématiques comme Le Cid ou Horace. Il explore le conflit entre le devoir et la passion, la grandeur de l’héroïsme et le sacrifice personnel. Ses personnages, souvent dotés d’une volonté inébranlable, incarnent un idéal de vertu et d’honneur, reflétant l’optimisme et la foi en la grandeur humaine propres à la première moitié du 17ème siècle.

Les dilemmes cornéliens, où la raison doit triompher de la passion pour le bien supérieur, offrent une vision contrastée des passions par rapport à Racine. Là où Racine montre l’impuissance humaine face aux passions, Corneille exalte la capacité de l’homme à se surpasser.

La Prose du 17ème Siècle : Réflexion et Morale

Quels auteurs ont marqué la prose du Grand Siècle ?

La prose de la littérature française du 17ème siècle est riche et diverse, marquée par des auteurs qui ont excellé dans la réflexion morale, la critique sociale et le développement du roman. Blaise Pascal, avec ses Pensées, a interrogé la condition humaine et la place de l’homme face à l’infini. François de La Rochefoucauld, avec ses Maximes, a offert une vision souvent cynique mais acérée de l’égoïsme humain. Madame de La Fayette, quant à elle, a révolutionné le roman avec La Princesse de Clèves, inaugurant le roman psychologique.

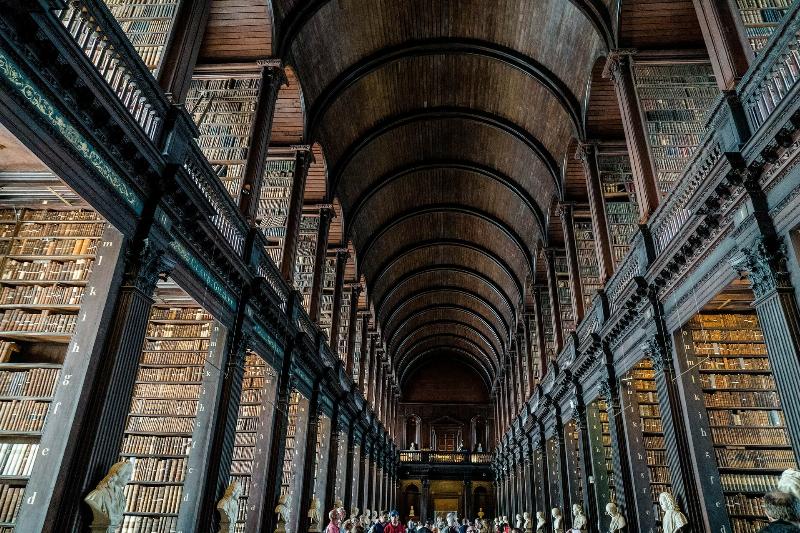

{width=800 height=533}

L’émergence du roman et du conte philosophique

Le 17ème siècle voit l’émergence et le raffinement du roman. Initialement marqué par le roman précieux, il évolue vers une plus grande sobriété et une profondeur psychologique accrue avec La Princesse de Clèves. Ce roman est une œuvre fondatrice pour la littérature française du 17ème siècle, car il explore avec finesse les tourments intérieurs et les contraintes sociales, annonçant la modernité romanesque. Les contes philosophiques et fables, comme ceux de Jean de La Fontaine, utilisent l’allégorie pour critiquer la société et transmettre des leçons morales.

Les Pensées de Pascal ne sont pas seulement une œuvre de théologie, mais aussi une exploration magistrale des paradoxes de l’existence humaine, de la grandeur et de la misère de l’homme. La langue de Pascal, d’une sobriété et d’une force rares, est un modèle de la rhétorique classique, capable d’exprimer des idées complexes avec une clarté désarmante. Cette capacité à sonder l’âme et la condition humaine fait de la littérature française du 17ème siècle un domaine d’étude inépuisable. Pour une analyse approfondie des thématiques morales du théâtre de l’époque, on peut se référer à molière dom juan pdf.

L’Héritage Perpétuel : Influence de la Littérature Française du 17ème Siècle

Quel est l’impact de ces œuvres sur la culture contemporaine ?

L’impact de la littérature française du 17ème siècle sur la culture contemporaine est immense et multidimensionnel. Les œuvres de Molière, Racine, Corneille, Pascal et La Fontaine sont toujours étudiées, jouées et réinterprétées, constituant un socle essentiel de l’éducation et de la réflexion en France et au-delà. Leurs thèmes universels – l’amour, le devoir, la passion, l’hypocrisie, la mort – continuent de résonner auprès des publics modernes, prouvant la pertinence intemporelle de ces chefs-d’œuvre.

Le 17ème siècle a également façonné la langue française dans sa forme classique, celle que l’on considère souvent comme la plus pure et la plus élégante. Le raffinement et la précision de cette langue continuent d’inspirer les écrivains et les locuteurs. “Le Grand Siècle est le jardin où ont éclos les fleurs les plus exquises de notre langue, dont le parfum délicat imprègne encore nos plus belles expressions,” déclare la Professeure Élodie Martel, linguiste et spécialiste de l’évolution du français.

Comment la postérité a-t-elle accueilli ces chefs-d’œuvre ?

La postérité a unanimement salué les chefs-d’œuvre de la littérature française du 17ème siècle, les érigeant en modèles d’excellence. Malgré des périodes de critique, notamment lors du Romantisme qui valorisait la liberté contre les règles classiques, l’importance et la grandeur de ces œuvres n’ont jamais été sérieusement contestées. Elles sont devenues des piliers inébranlables du panthéon littéraire français, étudiées dans les écoles, adaptées au cinéma et au théâtre, et sans cesse réévaluées par la critique.

La résonance des thèmes, la perfection formelle et la profondeur psychologique ont assuré leur survie et leur transmission à travers les âpoques. Le Grand Siècle n’est pas seulement une page d’histoire, c’est une voix qui continue de parler à notre présent, nous invitant à réfléchir sur la condition humaine et la beauté de l’expression.

Questions Fréquentes (FAQ) sur la Littérature Française du 17ème Siècle

Qui sont les auteurs majeurs de la littérature française du 17ème siècle ?

Les auteurs majeurs incluent Pierre Corneille, Jean Racine et Molière pour le théâtre ; Blaise Pascal et François de La Rochefoucauld pour la prose morale ; Jean de La Fontaine pour les fables ; et Madame de La Fayette pour le roman. Ces figures ont collectivement défini l’âge d’or du classicisme français.

Qu’est-ce que le classicisme en littérature française du 17ème siècle ?

Le classicisme est un mouvement esthétique dominant qui valorise la raison, l’ordre, la clarté, la mesure et la perfection formelle. Il s’appuie sur des règles strictes, comme la vraisemblance et la bienséance, pour créer des œuvres universelles et intemporelles, reflétant la nature humaine dans sa grandeur et ses faiblesses.

Comment le théâtre a-t-il évolué durant le 17ème siècle ?

Le théâtre a connu un essor spectaculaire, avec l’émergence de la tragédie classique (Corneille, puis Racine) et de la comédie de mœurs (Molière). Ces genres ont été codifiés par des règles strictes, tout en offrant une exploration profonde des passions humaines et une critique acérée de la société.

Quel est l’apport de Molière à la littérature française du 17ème siècle ?

Molière a révolutionné la comédie en la transformant en un miroir satirique des mœurs de son époque. Ses pièces, riches en psychologie et en observation sociale, dénoncent l’hypocrisie et les travers humains tout en divertissant, élevant la comédie au rang d’œuvre d’art et de pensée.

Pourquoi la prose du 17ème siècle est-elle considérée comme fondatrice ?

La prose du 17ème siècle est fondatrice par sa diversité et sa profondeur. Elle a vu le développement de genres essentiels comme le roman psychologique (La Princesse de Clèves), les maximes (La Rochefoucauld) et la pensée philosophique et religieuse (Pascal), contribuant à une réflexion morale et intellectuelle riche et nuancée.

Quelles sont les règles des trois unités au théâtre classique ?

Les règles des trois unités (action, temps, lieu) imposent que l’action se concentre sur un seul événement principal, se déroule en un seul jour (24 heures) et dans un seul endroit. Ces contraintes visaient à renforcer la vraisemblance et la cohésion dramatique de la pièce.

Comment la littérature française du 17ème siècle influence-t-elle la culture moderne ?

Elle influence la culture moderne par la permanence de ses thèmes universels, la perfection de sa langue qui continue d’inspirer, et la réinterprétation constante de ses œuvres. Elle est un pilier de l’éducation et de la réflexion, participant à la définition de l’identité culturelle française et européenne.

Conclusion

La littérature française du 17ème siècle ne fut pas qu’une simple période faste ; elle fut une véritable forge où s’est ciselée l’âme d’une nation et l’expression d’une humanité universelle. Des tragédies majestueuses de Racine et Corneille aux comédies grinçantes de Molière, en passant par les méditations profondes de Pascal ou les fables intemporelles de La Fontaine, chaque œuvre est une pierre angulaire de notre édifice culturel. Le Grand Siècle nous a légué un héritage inestimable, une bibliothèque de sagesse et de beauté dont l’éclat continue d’illuminer nos esprits. Sa pertinence, loin de s’estomper, se réaffirme à chaque lecture, à chaque représentation, nous invitant à une réflexion toujours renouvelée sur nous-mêmes et sur le monde. La littérature française du 17ème siècle demeure, sans conteste, une source intarissable d’émerveillement et d’instruction.