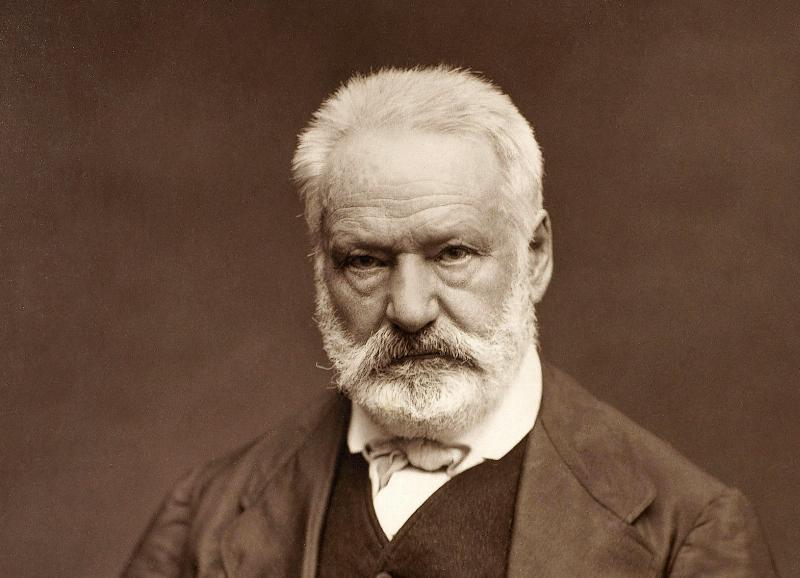

L’œuvre monumentale de Victor Hugo, Les Contemplations, est bien plus qu’une simple anthologie poétique ; elle constitue un véritable cheminement de l’âme, une odyssée intellectuelle où le poète explore les profondeurs de l’existence humaine face à l’énigme divine. Au cœur de cette exploration, le thème de La Religion Dans Les Contemplations émerge avec une force singulière, se déployant en une fresque spirituelle d’une richesse inouïe. Ce recueil, publié en 1856, reflète non seulement la vie intime de son auteur, mais aussi les grandes interrogations métaphysiques de son siècle, offrant au lecteur une méditation profonde sur la foi, le doute, la perte et l’espoir, le tout teinté d’une spiritualité protéiforme qui défie les catégorisations simples. Comment l’expérience du sacré, sous toutes ses formes, façonne-t-elle l’architecture et le sens de ce chef-d’œuvre ?

Aux sources de la spiritualité hugolienne : Contexte et Influences

Pour saisir la complexité de la religion dans Les Contemplations, il convient de se plonger dans le terreau fertile qui a nourri la pensée hugolienne, à la croisée des bouleversements intérieurs et des courants intellectuels de son époque. L’œuvre n’est pas née dans un vide spirituel, mais plutôt au confluent de drames personnels et d’une effervescence philosophique et religieuse.

Qu’est-ce qui a influencé la vision religieuse de Victor Hugo dans Les Contemplations ?

La vision religieuse de Hugo fut façonnée par un mélange complexe d’héritages catholiques, d’influences romantiques et philosophiques, et surtout par les tragédies personnelles qui ont bouleversé sa vie, en particulier la mort de sa fille Léopoldine. Ces éléments ont convergé pour créer une spiritualité unique, à la fois orthodoxe et hétérodoxe, empreinte de doute et de quête inlassable du divin.

Le Romantisme et la quête du divin

Le Romantisme, mouvement littéraire dont Hugo fut un ardent champion, accordait une place prépondérante aux sentiments, à l’individualité et à l’exploration des mystères de l’existence. Dans ce contexte, la religion n’était plus seulement une doctrine dogmatique, mais une expérience intérieure, un dialogue avec l’infini. Les poètes romantiques, à l’image de Lamartine ou Vigny, ont souvent exprimé une foi teintée de mélancolie, une aspiration au sublime qui trouvait écho dans la nature et dans une vision panthéiste du divin. Hugo, tout en s’inscrivant dans cette lignée, y apporte sa propre singularité, mêlant le mysticisme à une conscience aiguë des souffrances humaines. Ses premières poésies de victor hugo témoignent déjà d’une sensibilité à la transcendance, mais c’est dans Les Contemplations que cette quête atteint son paroxysme.

Tragédie personnelle et crise de la foi

L’événement catalyseur, l’épicentre de la spiritualité des Contemplations, est sans conteste la mort de Léopoldine, sa fille bien-aimée, noyée en 1843. Ce drame indicible, survenu alors que Hugo était en voyage, plonge le poète dans une abîme de douleur et de questionnements métaphysiques. La foi enfantine, celle des certitudes, est ébranlée. Comment un Dieu bon et juste peut-il permettre une telle tragédie ? C’est cette “nuit obscure de l’âme” qui va donner naissance à la deuxième partie des Contemplations, et notamment à l’émouvante section “Pauca Meae”. La mort de Léopoldine transforme radicalement la perception de la religion dans Les Contemplations, la faisant passer d’une adhésion contemplative à une confrontation poignante avec l’énigme du mal et de la souffrance. Comme l’a si bien noté le Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste de la littérature du XIXe siècle : “Le deuil de Léopoldine n’est pas seulement un événement biographique, c’est une déchirure cosmique qui force Hugo à réinterroger le cosmos et le divin, à reconstruire une foi à travers les ruines de son cœur.”

Les visages de la religion dans Les Contemplations : Du doute à la transcendance

Le recueil est une véritable symphonie spirituelle où les thèmes religieux se déclinent en une multitude de nuances, explorant toutes les facettes de l’expérience du sacré, depuis les affres du doute jusqu’aux élans extatiques de la transcendance.

Comment la religion est-elle représentée et vécue par Victor Hugo dans Les Contemplations ?

La religion est vécue et représentée par Hugo dans Les Contemplations comme un voyage intime et universel. Elle se manifeste par une oscillation constante entre la foi et le doute, une recherche de sens face à la souffrance, une contemplation de la nature comme miroir du divin, et une interaction parfois conflictuelle, parfois apaisée, avec une figure de Dieu tantôt implacable, tantôt miséricordieuse.

La religion et la spiritualité dans Les Contemplations de Victor Hugo, avec des allusions au divin et à la nature

La religion et la spiritualité dans Les Contemplations de Victor Hugo, avec des allusions au divin et à la nature

La figure de Dieu entre justice et miséricorde

La divinité hugolienne est loin d’être un concept statique et univoque. Elle évolue au fil des poèmes, se montrant tour à tour :

- Juge implacable et mystérieux : Surtout après la mort de Léopoldine, le poète interroge un Dieu lointain, dont la justice semble impénétrable, voire cruelle. Le fameux “Oh ! je fus comme fou dans le premier moment” du poeme pauca meae illustre ce questionnement angoissé face à un destin inéluctable. C’est le Dieu de l’ombre, celui qui retire les êtres chers.

- Père aimant et consolateur : Malgré le doute, Hugo ne renonce jamais totalement à l’idée d’une Providence bienveillante. La miséricorde divine finit par réapparaître, offrant un baume à l’âme blessée. Le poète cherche une explication, un sens à la souffrance, qu’il trouve parfois dans l’idée d’une épreuve purificatrice ou d’un grand plan divin.

- Force universelle et panthéiste : Souvent, Dieu se confond avec l’univers lui-même, la nature devenant le grand livre où s’écrit la parole divine. Hugo voit Dieu dans le murmure du vent, dans la majesté des étoiles, dans la puissance des océans. C’est une forme de panthéisme qui transparaît, où le sacré est diffus et immanent.

Le rôle de la prière et de la méditation

Face à la tragédie, la prière n’est pas toujours un acte de foi serein. Elle se mue souvent en supplication déchirante, en révolte même. Pourtant, c’est aussi un moyen pour le poète de maintenir le lien avec l’au-delà, de chercher des réponses, ou du moins un apaisement. La méditation, elle, est le moteur même du recueil. Le titre, “Les Contemplations”, souligne cette démarche introspective et spéculative. Hugo se retire en lui-même, mais aussi dans la nature, pour scruter les mystères de l’existence. Ce dialogue incessant entre le moi, le monde et le divin est la sève même qui irrigue l’ensemble des les contemplation.

La nature comme temple et révélation divine

Pour Hugo, la nature est un espace sacré, un lieu de théophanie où le divin se révèle. Les paysages, les phénomènes météorologiques, les astres deviennent autant de symboles et de signes d’une présence supérieure. Le poète écoute la “voix des choses”, interprète les messages cachés dans le bruissement des feuilles ou le grondement de l’orage. C’est dans cette communion avec le monde naturel que Hugo retrouve souvent une forme de sérénité et d’illumination. La forêt, la mer, les cieux étoilés sont les temples où il célèbre sa religion personnelle, une religion qui transcende les dogmes établis pour embrasser l’immensité du cosmos.

Techniques poétiques et expression du sacré

L’expression de la religion dans Les Contemplations n’est pas seulement thématique ; elle est intrinsèquement liée aux choix stylistiques et aux techniques poétiques déployées par Victor Hugo. Le verbe hugolien se fait instrument de l’ineffable, tentant de donner forme à ce qui dépasse l’entendement humain.

Comment Victor Hugo utilise-t-il la poésie pour exprimer ses convictions religieuses ?

Victor Hugo utilise une panoplie de techniques poétiques pour exprimer ses convictions religieuses : un symbolisme riche puisant dans la Bible et les mythes, l’allégorie pour incarner des concepts abstraits, et un vers ample et majestueux, doté d’une musicalité particulière, qui confère une dimension sacrée à ses interrogations et à ses visions.

Symbolisme et allégories religieuses

Hugo est un maître du symbole. Dans Les Contemplations, il puise abondamment dans le répertoire judéo-chrétien, mais aussi dans les mythes universels pour exprimer les mystères de la foi. Le serpent, la colombe, la lumière, l’ombre, l’arbre, l’océan sont autant de symboles qui chargent ses vers d’une profondeur métaphysique. L’allégorie est également un procédé récurrent : la Douleur, l’Espoir, la Mort deviennent des figures quasi-personnifiées qui interagissent avec le poète, l’aidant à articuler ses tourments et ses consolations. Ces images fortes permettent à Hugo de rendre tangible l’indicible, de donner corps aux interrogations spirituelles les plus abstraites. La Dr. Hélène Moreau, reconnue pour ses travaux sur la sémiologie poétique, observe que : “Le symbolisme hugolien dans Les Contemplations ne se contente pas d’illustrer la religion ; il la construit, la rend palpable et sensible par une architecture verbale d’une puissance inégalée.”

Le vers hugolien au service du mystère

La forme poétique elle-même contribue à l’expression du sacré. Le vers hugolien, souvent ample, majestueux, avec ses alexandrins sonores et ses rythmes variés, confère une dimension quasi-liturgique à ses poèmes. La musicalité des mots, l’emploi de la prosopopée (donner la parole à des entités abstraites ou inanimées), l’accumulation d’images et de métaphores, créent une atmosphère propice à la contemplation et à l’élévation. Hugo ne se contente pas de dire la religion, il la fait ressentir, la fait vibrer au rythme de son âme. Que ce soit dans les plaintes déchirantes ou dans les élans d’espoir, la maîtrise de la langue poétique est toujours au service de la quête spirituelle. Pour une vision plus complète de l’œuvre lyrique de l’auteur, il est essentiel de se référer à l’intégralité de victor hugo toute la lyre, qui complète cette exploration.

Résonances et héritage de la foi dans l’œuvre de Hugo

L’approche de la religion dans Les Contemplations n’est pas seulement le reflet d’une époque ou d’une expérience personnelle ; elle s’inscrit dans un dialogue avec la tradition et projette son ombre sur les générations futures, façonnant une partie de l’héritage littéraire français.

Quel est l’impact de la vision religieuse de Hugo sur la littérature et la pensée ?

La vision religieuse de Hugo, telle qu’exprimée dans Les Contemplations, a eu un impact considérable sur la littérature et la pensée, en ouvrant la voie à une spiritualité plus personnelle et moins dogmatique. Elle a influencé les poètes symbolistes et les penseurs existentialistes, tout en réaffirmant la capacité de la poésie à sonder les grandes questions métaphysiques, laissant un héritage de réflexion sur la condition humaine et le sens de l’existence.

Comparaisons avec d’autres penseurs du sacré

La spiritualité de Hugo, bien que singulière, n’est pas isolée. Elle dialogue avec les grandes figures du romantisme, mais aussi avec des penseurs plus anciens. On peut y déceler des échos de Pascal et de son pari, des accents d’une méditation sur la grandeur et la misère de l’homme. La quête de Hugo rejoint celle de nombreux mystiques et philosophes qui ont tenté de réconcilier la raison et la foi, la souffrance et la consolation. Cependant, Hugo y ajoute une dimension proprement moderne, une tension entre le doute radical et une aspiration inextinguible à la transcendance, qui préfigurent certaines interrogations existentialistes du XXe siècle. Les les contemplations de hugo sont à ce titre un carrefour de la pensée religieuse et philosophique.

L’impact sur la postérité littéraire

L’exploration de la religion dans Les Contemplations a marqué durablement la littérature française. Elle a ouvert la voie à une poésie plus introspective, plus audacieuse dans ses questionnements métaphysiques. Les symbolistes, par exemple, trouveront chez Hugo une source d’inspiration pour leur quête de l’invisible et du sacré à travers le langage poétique. Au-delà de la forme, c’est la capacité de Hugo à faire de la poésie un instrument de connaissance et de dépassement de soi qui a traversé les époques. Son œuvre continue de nous interroger sur le sens de la vie, de la mort, et sur la place de l’homme dans l’univers, prouvant que les grandes questions religieuses demeurent éternellement actuelles.

FAQ sur la Religion dans Les Contemplations

Qu’est-ce que “Les Contemplations” de Victor Hugo ?

“Les Contemplations” est un recueil de poèmes de Victor Hugo, publié en 1856, divisé en deux parties (“Autrefois” et “Aujourd’hui”) et six livres. C’est une œuvre autobiographique et lyrique qui retrace la vie du poète, ses souvenirs, ses amours, ses deuils, et ses réflexions philosophiques et religieuses face à l’existence et à la perte.

Comment le deuil de Léopoldine a-t-il influencé la dimension religieuse du recueil ?

Le deuil de Léopoldine, la fille de Hugo, en 1843, a profondément bouleversé sa foi et sa perception de la religion. Il a engendré une crise spirituelle où le poète interroge la justice divine, la Providence et le sens de la souffrance. Cette tragédie est le point d’ancrage de la deuxième partie des Contemplations et nourrit une spiritualité plus sombre et questionnante.

Victor Hugo était-il un homme pieux selon “Les Contemplations” ?

La piété de Victor Hugo dans “Les Contemplations” est complexe et évolutive. Il oscille entre une foi chrétienne traditionnelle, un panthéisme où Dieu se manifeste dans la nature, et des phases de doute profond, voire de révolte, face aux malheurs de l’existence. Sa spiritualité est plus une quête personnelle qu’une adhésion dogmatique.

Quels sont les thèmes religieux majeurs abordés dans “Les Contemplations” ?

Les thèmes religieux majeurs incluent le doute et la certitude, la justice et la miséricorde divine, la souffrance et la consolation, l’immortalité de l’âme, la Providence, la prière, la nature comme révélation du divin, et la quête d’un sens à la vie et à la mort face à l’énigme de l’au-delà.

La nature joue-t-elle un rôle important dans l’expression de la religion chez Hugo ?

Oui, la nature joue un rôle essentiel. Pour Hugo, la nature est un grand livre ouvert où s’écrit la parole divine. Elle devient un temple où le poète contemple les manifestations de Dieu, trouvant dans les paysages, les étoiles et les éléments une source d’inspiration spirituelle et de consolation métaphysique.

“Pauca Meae” est-il la seule partie du recueil qui traite de la religion ?

Bien que “Pauca Meae” soit la section la plus emblématique pour son exploration du deuil et de la crise de foi, le thème de la religion dans Les Contemplations traverse l’intégralité du recueil. Des premières sections, qui expriment une foi plus sereine, aux dernières, où la spiritualité tend vers le mysticisme et la réconciliation, la quête du divin est omniprésente.

La religion dans Les Contemplations : spiritualité, deuil et espoir de Victor Hugo

La religion dans Les Contemplations : spiritualité, deuil et espoir de Victor Hugo

Conclusion

L’étude de la religion dans Les Contemplations révèle un Victor Hugo non pas comme un simple croyant ou un sceptique dogmatique, mais comme un explorateur inlassable des confins de l’âme et du cosmos. Son œuvre est un témoignage éclatant de la manière dont la poésie peut se faire véhicule des plus grandes interrogations métaphysiques, transformant la douleur personnelle en une quête universelle de sens et d’absolu. De la foi juvénile à la crise du deuil, en passant par la consolation trouvée dans la nature et l’aspiration à une justice transcendante, le poète des Contemplations nous invite à un voyage intérieur d’une richesse incomparable. Ce périple spirituel, où le doute côtoie la certitude, et la révolte l’espérance, continue de résonner avec une puissance inaltérée, offrant à chaque lecteur une occasion de contempler, à son tour, les mystères de l’existence et la place de l’homme face à l’infini. C’est là toute la grandeur et la pertinence éternelle de la religion dans Les Contemplations.