Ah, Paris ! Son élégance intemporelle, ses boulevards haussmanniens, ses toits de zinc qui scintillent sous le soleil… Mais imaginez un instant que cette carte postale vivante ait pu être transformée, non pas par le temps, mais par un coup de pinceau audacieux, voire radical, d’un architecte dont la vision a traversé le XXe siècle. C’est précisément l’histoire que nous allons explorer aujourd’hui avec le fameux Le Corbusier Plan Paris. Dès les premières décennies du siècle dernier, Le Corbusier, ce géant de l’architecture moderne, nourrissait une ambition dévorante pour la capitale française : la réinventer, la purifier, la doter d’une modernité éclatante, le tout “pour l’amour de la France” et de son avenir radieux. Préparez-vous à une plongée fascinante dans les méandres d’une utopie urbaine qui, bien que jamais réalisée, continue de hanter les esprits et d’inspirer les débats sur ce que devrait être une ville.

Origine et signification du rêve de Le Corbusier pour Paris : Un élan pour la France du futur

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France panse ses plaies et aspire à un renouveau. Paris, malgré sa splendeur, est perçue par certains esprits novateurs comme un carcan, une ville figée dans son passé, incapable de répondre aux défis de l’ère industrielle naissante. C’est dans ce contexte effervescent que Charles-Édouard Jeanneret, mieux connu sous son pseudonyme de Le Corbusier, élabore ses théories sur l’urbanisme et l’architecture moderne. Son amour pour la France, non pas une France muséifiée mais une France d’avant-garde, le pousse à proposer des solutions drastiques pour la capitale. Il ne s’agissait pas de défigurer, mais de régénérer, de rendre la ville plus fonctionnelle, plus saine, plus belle à travers une logique nouvelle. Sa vision était celle d’une “ville radieuse”, un concept qui allait devenir sa signature et qui visait à optimiser la vie urbaine par la lumière, l’air et la verdure.

Le Corbusier était persuadé que Paris étouffait sous le poids de son histoire et de son encombrement. Il voyait des rues sombres, une circulation chaotique, des logements insalubres. Pour lui, la solution résidait dans une table rase, une réorganisation complète dictée par la raison et la science. Ce n’était pas un caprice d’artiste, mais une conviction profonde que l’architecture et l’urbanisme pouvaient transformer la société elle-même. “La maison est une machine à habiter”, disait-il, et la ville, par extension, une machine à vivre. C’est cette philosophie qui a enfanté le fameux Plan Voisin, une proposition audacieuse et controversée pour le cœur de Paris.

Les piliers de la vision corbuséenne : Quels “outils” pour transformer Paris ?

Pour Le Corbusier, la transformation de Paris ne relevait pas de la simple cosmétique. Elle exigeait une refonte structurelle, basée sur des principes architecturaux et urbains qu’il avait lui-même définis. Ces “outils” de sa pensée, ce sont les fondements de l’architecture moderne qu’il a théorisés et mis en pratique dans ses bâtiments : le pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre en longueur et la façade libre. Appliqués à l’échelle d’une ville, ces principes prenaient une dimension monumentale.

- Le béton armé : Le matériau de prédilection de Le Corbusier, permettant des structures audacieuses, des portées inédites et une rapidité de construction. Il était pour lui le symbole de la modernité et de la capacité de l’ingénierie à façonner le monde.

- La standardisation : Inspiré par l’efficacité industrielle, Le Corbusier prônait la production en série de modules urbains, des logements aux infrastructures, pour une ville construite avec méthode et économie.

- La lumière et l’air : Obsédé par l’hygiène et la santé, il imaginait des immeubles espacés par de vastes jardins, assurant une ventilation naturelle et un ensoleillement maximal pour tous les habitants. Fini les rues étroites et insalubres.

- La verticalité : Pour libérer le sol et créer des espaces verts, la ville devait s’élever. Des tours majestueuses, symboles d’efficacité et de modernité, devaient accueillir les populations.

Comme l’expliquerait l’Architecte Dr. Émile Laurent, spécialiste en urbanisme du XXe siècle : “Le Corbusier ne voyait pas seulement des bâtiments, il voyait un système de vie. Ses ‘outils’ n’étaient pas que des techniques de construction, mais des manifestes pour une nouvelle civilisation urbaine, où chaque élément contribuait à l’ordre et à la beauté fonctionnelle.”

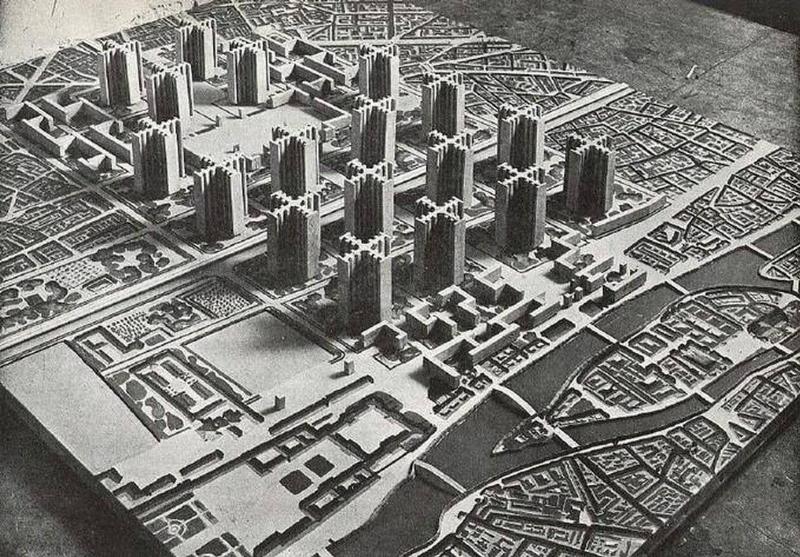

Illustration du Plan Voisin de Le Corbusier pour une ville radieuse à Paris

Illustration du Plan Voisin de Le Corbusier pour une ville radieuse à Paris

Le Plan Voisin décrypté : Comment Le Corbusier imaginait-il le nouveau Paris ?

Au cœur de la vision de Le Corbusier pour Paris se trouve le Plan Voisin, présenté en 1925. Un projet d’une audace inouïe qui proposait ni plus ni moins de raser une grande partie du centre de Paris, entre la rive droite de la Seine et les Grands Boulevards, pour y construire une ville entièrement nouvelle.

Voici les grandes lignes de cette proposition révolutionnaire :

- Démolition massive : Le Corbusier préconisait la destruction des îlots historiques jugés insalubres et obsolètes, une tabula rasa pour faire place au neuf. C’était une décision radicale qui heurtait de plein fouet l’attachement des Parisiens à leur patrimoine.

- Une grille de gratte-ciel : Au lieu des immeubles de six étages, il imaginait 18 tours de verre et d’acier de 60 étages, disposées en damier régulier, capables d’abriter des millions d’habitants et de travailleurs. Ces tours, loin d’être grises, étaient pensées pour être des “villes verticales”, offrant des vues imprenables et une inondation de lumière.

- Vastes espaces verts : Entre ces tours, la place serait laissée à d’immenses parcs et jardins. Le Corbusier voulait que 95% de la surface au sol soit dédiée à la verdure, offrant ainsi à chaque habitant un accès direct à la nature, un luxe inouï pour l’époque.

- Circulation fluidifiée : Le trafic automobile, dont il prévoyait l’explosion, serait géré par un système de voies rapides surélevées, dégageant le niveau du sol pour les piétons et les espaces verts. Une gare centrale souterraine compléterait le dispositif.

- Fonctionnalité et hygiène : Chaque zone de la ville serait dédiée à une fonction spécifique – résidentielle, commerciale, industrielle – selon le principe des “trois fonctions” (habiter, travailler, se cultiver) de la Charte d’Athènes, rédigée plus tard.

Ce plan, financé en partie par le constructeur automobile Gabriel Voisin – d’où son nom – était une déclaration de guerre au désordre urbain. C’était une vision totalisante qui cherchait à rationaliser l’existence, à créer une harmonie par l’ordre.

Controverses et héritage : Les “variantes” de la modernité à la française

Le Le Corbusier plan Paris fut, comme on peut l’imaginer, accueilli avec un mélange de fascination et d’horreur. Pour les uns, c’était le summum de la modernité, l’avenir radieux dont la France avait besoin pour rayonner. Pour les autres, c’était une hérésie, une négation pure et simple de l’âme de Paris.

Madame Sophie Dubois, historienne de l’art et experte en modernisme français, nous confie : “Le Plan Voisin est un jalon essentiel non seulement dans l’œuvre de Le Corbusier, mais aussi dans l’histoire de la pensée urbaine. Il a cristallisé toutes les peurs et tous les espoirs liés à la modernité. Il n’a pas été construit, mais il a semé des graines dans l’esprit des urbanistes du monde entier.”

Les principales critiques portaient sur :

- La destruction du patrimoine : L’idée de raser des quartiers entiers, porteurs d’histoire et de mémoire collective, était inacceptable pour beaucoup. Le romantisme du vieux Paris s’opposait à la froide rationalité de l’architecte.

- La déshumanisation : La standardisation des logements, la verticalité des tours, la séparation fonctionnelle des quartiers étaient perçues comme aliénantes, risquant de créer des villes froides et sans âme.

- L’échelle et la nature humaine : On reprochait à Le Corbusier une vision trop macro, oubliant l’échelle humaine, la flânerie, la richesse des interactions spontanées qui font le charme des villes anciennes.

Malgré son rejet retentissant à Paris, l’influence de Le Corbusier et de ses idées sur l’urbanisme moderne est indéniable. Ses principes ont été appliqués, souvent de manière partielle ou dévoyée, dans la reconstruction d’après-guerre et la construction de nouvelles villes et de grands ensembles en France et dans le monde. La Cité Radieuse de Marseille ou le plan d’urbanisme de Chandigarh en Inde en sont des exemples tangibles, même si aucun ne correspond à l’ampleur du Plan Voisin. Ses réflexions sur la circulation, l’importance des espaces verts et la nécessité d’une planification urbaine ont profondément marqué la discipline.

Portrait de Le Corbusier, architecte et urbaniste visionnaire du XXe siècle

Portrait de Le Corbusier, architecte et urbaniste visionnaire du XXe siècle

Bienfaits utopiques : Quelle “valeur nutritionnelle” pour l’âme urbaine ?

Si le Le Corbusier plan Paris n’a jamais vu le jour, il n’en demeure pas moins une œuvre de pensée urbaine d’une richesse incroyable. Quels étaient les “bienfaits” métaphoriques que Le Corbusier imaginait pour les habitants d’un tel Paris ?

Le Corbusier rêvait d’une ville qui “nourrirait” l’âme de ses habitants par :

- L’hygiène et la santé : Moins de pollution, plus de lumière naturelle, de vastes espaces pour se promener et respirer. La ville serait un rempart contre les maladies, non leur foyer.

- L’efficacité et la fluidité : Moins de temps perdu dans les transports, une meilleure organisation des zones de travail et de vie, libérant du temps pour les loisirs et la culture.

- L’égalité et l’accès pour tous : Des logements de qualité, bien éclairés et aérés, pour toutes les couches de la société, rompant avec les inégalités urbaines de l’époque.

- La beauté et l’ordre : Une esthétique épurée, géométrique, en rupture avec le désordre perçu des villes anciennes, offrant une sensation de clarté et de sérénité. “L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière”, affirmait-il.

Le Professeur Jean-Luc Moreau, urbaniste à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris, souligne : “Bien que ses méthodes aient été radicales, l’intention de Le Corbusier était noble : améliorer la qualité de vie des citadins. Il a cherché à résoudre des problèmes très réels de surpopulation, d’insalubrité et de circulation, des défis qui restent pertinents aujourd’hui.”

[lien interne vers notre article sur les grands noms de l’architecture française moderne]Apprécier le génie incompris : Comment “déguster” les idées de Le Corbusier aujourd’hui ?

Alors, comment devons-nous aborder le Le Corbusier plan Paris aujourd’hui, avec le recul de l’histoire et une meilleure compréhension des enjeux urbains ? Faut-il le rejeter en bloc ou y voir des leçons pour l’avenir de nos villes françaises ?

Déguster les idées de Le Corbusier, c’est avant tout :

- Comprendre le contexte : Le Corbusier répondait aux problèmes de son temps, et sa radicalité était aussi une forme de provocation nécessaire pour bousculer les mentalités.

- Séparer l’intention du résultat : L’intention de créer des villes plus saines et plus humaines est louable, même si les moyens proposés étaient souvent trop drastiques et parfois déshumanisants.

- Reconnaître l’influence durable : Même si le Plan Voisin a été refusé, l’urbanisme moderne est imprégné de ses concepts : la planification par zones, la séparation des flux de circulation, l’intégration des espaces verts.

- S’interroger sur l’équilibre : Les débats actuels sur la densification, la préservation du patrimoine, la place de la nature en ville, la mobilité urbaine, sont des échos lointains des questions posées par Le Corbusier il y a près d’un siècle.

Un bâtiment moderniste à Paris inspiré par les principes de Le Corbusier

Un bâtiment moderniste à Paris inspiré par les principes de Le Corbusier

Le Corbusier nous invite à une réflexion essentielle : comment bâtir la ville de demain sans renier celle d’hier ? Comment concilier modernité et identité, fonctionnalité et âme ? C’est un équilibre délicat que la France, patrie du patrimoine et de l’innovation, cherche sans cesse à réinventer. Ses idées nous poussent à penser la ville non pas comme une simple accumulation de bâtiments, mais comme un organisme vivant, en constante évolution, qui doit répondre aux besoins et aux aspirations de ses habitants.

[lien interne vers notre exploration des défis urbains contemporains en France]Questions Fréquentes sur Le Corbusier et ses plans pour Paris

Qu’est-ce que le Plan Voisin de Le Corbusier pour Paris ?

Le Plan Voisin était une proposition radicale de Le Corbusier, présentée en 1925, visant à transformer le centre de Paris en rasant de vastes quartiers historiques pour construire une série de gratte-ciel modernes et entourés de grands espaces verts, avec un système de circulation automobile repensé.

Pourquoi le Plan Voisin n’a-t-il pas été réalisé à Paris ?

Le Plan Voisin n’a pas été réalisé principalement en raison de son caractère jugé trop destructeur pour le patrimoine parisien. L’idée de raser des quartiers entiers et l’échelle gigantesque des propositions ont rencontré une forte opposition culturelle et politique, ainsi que des réticences quant à la déshumanisation qu’un tel plan aurait pu engendrer.

Quelles étaient les motivations de Le Corbusier en proposant un tel plan ?

Les motivations de Le Corbusier étaient de moderniser Paris pour résoudre les problèmes d’insalubrité, de surpopulation et de congestion. Il voulait créer une ville plus fonctionnelle, plus saine et plus belle, adaptée aux exigences de la vie moderne et offrant de la lumière, de l’air et de la verdure à tous les habitants, guidé par une vision de progrès pour la France.

Le Plan Voisin a-t-il eu une quelconque influence sur l’urbanisme parisien ?

Bien que le Plan Voisin n’ait jamais été construit, ses idées ont indirectement influencé l’urbanisme, notamment dans la planification des zones fonctionnelles, la gestion de la circulation et l’intégration des espaces verts dans les villes nouvelles ou les reconstructions d’après-guerre, tant en France qu’à l’étranger.

Où peut-on voir des réalisations inspirées par les principes de Le Corbusier en France ?

Les réalisations emblématiques de Le Corbusier en France incluent la Cité Radieuse à Marseille, la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, et l’Unité d’habitation de Rezé (près de Nantes). Ces œuvres, bien que n’étant pas le Plan Voisin, incarnent ses principes architecturaux clés.

Les idées de Le Corbusier sont-elles encore pertinentes pour l’urbanisme contemporain ?

Oui, de nombreuses idées de Le Corbusier restent pertinentes. Ses réflexions sur la lumière, l’air, la verdure, la séparation des flux de circulation et la nécessité d’une planification globale continuent d’alimenter les débats actuels sur le développement durable, la qualité de vie en ville et la résilience urbaine.

En Conclusion : Une Vision qui Dialogue avec l’Éternel Paris

Le voyage à travers le Le Corbusier plan Paris nous laisse avec un sentiment d’admiration pour la puissance de la vision humaine et un profond respect pour la résilience de notre héritage. Cet architecte de génie a osé rêver d’une Paris nouvelle, une ville capable de se projeter dans un futur qu’il entrevoyait avant les autres. Bien que son projet radical n’ait jamais vu le jour sous sa forme intégrale, il a indéniablement marqué les esprits et stimulé la réflexion sur ce que Paris, et par extension toute ville française, pourrait ou devrait être.

Le Corbusier nous invite à ne jamais cesser de questionner, d’innover, et de chercher la beauté dans la fonction, pour “l’amour de la France” et de ses générations futures. Son audace nous rappelle que l’urbanisme n’est pas qu’une affaire de briques et de mortier, mais une profonde méditation sur la manière dont nous voulons vivre, travailler et rêver ensemble. Alors, la prochaine fois que vous flânerez dans les rues de Paris, pensez à ce rêve fou, à cette utopie non réalisée, et à l’influence silencieuse qu’elle continue d’exercer sur l’âme de la Ville Lumière et bien au-delà. Le Le Corbusier plan Paris reste une pierre angulaire de la pensée architecturale et urbaine, un débat éternel entre passé, présent et futur.