Peu d’œuvres littéraires explorent avec une telle acuité la condition humaine face à l’inéluctable que Le Dernier Jour d’un Condamné. Ce roman singulier, profondément enraciné dans le génie de Victor Hugo, n’est pas seulement un récit ; il est une plongée vertigineuse dans l’abîme psychologique d’un homme dont chaque minute est comptée. Dès les premières pages, le lecteur est happé par l’intensité de cette narration en première personne, une confession bouleversante qui nous invite à sonder les tréfonds de l’âme face à la mort prononcée par la justice des hommes. L’ouvrage, un plaidoyer ardent contre la peine capitale, transcende son époque pour devenir une méditation universelle sur la vie, la mort, la compassion et la cruauté. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette œuvre magistrale, une exploration détaillée de le dernier jour d un condamné est un excellent point de départ.

Les Racines Profondes d’une Contestation : Contexte Historique et Philosophie Humaniste

Pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit Le Dernier Jour d’un Condamné ?

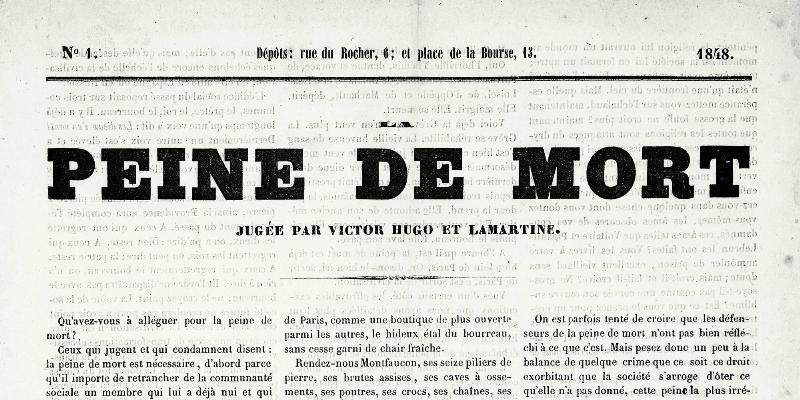

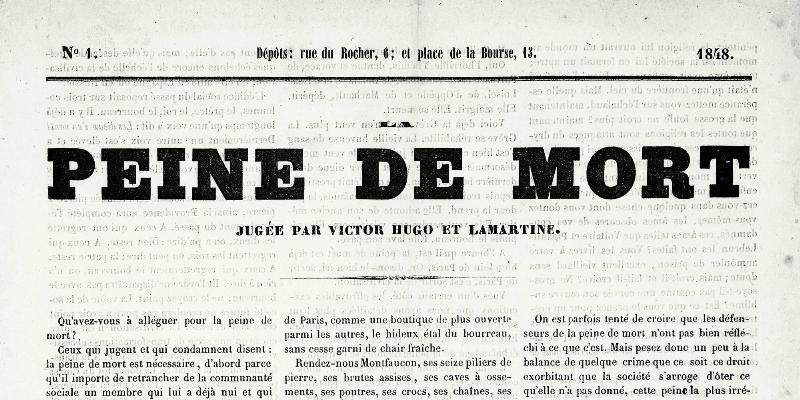

Victor Hugo fut profondément marqué par son observation des exécutions capitales, et l’horreur de la guillotine fut pour lui une révélation. Il conçut son roman comme un instrument de combat, un cri d’alarme contre ce qu’il considérait comme la barbarie légalisée. Son intention était claire : émouvoir le public, dénoncer l’inhumanité de la peine de mort et œuvrer à son abolition.

Publié en 1829, à l’aube du mouvement romantique dont Hugo est une figure de proue, Le Dernier Jour d’un Condamné s’inscrit dans un XIXe siècle français traversé par d’intenses débats sur la justice et les droits de l’homme. La peine capitale était alors une pratique courante, spectaculaire et acceptée par la majorité. Hugo, déjà un écrivain reconnu, utilise sa plume comme une arme pour défier cette norme sociale. Il ne s’intéresse pas à la culpabilité ou à l’innocence du condamné, mais à l’acte même de condamner à mort, questionnant la légitimité morale de l’État à ôter une vie. C’est un engagement personnel et philosophique fort qui le pousse à créer cette œuvre à la fois intime et universelle.

Le Dr. Hélène Moreau, spécialiste de la littérature du XIXe siècle, souligne : « Hugo, avec ce roman, ne se contente pas de raconter une histoire ; il force le lecteur à l’introspection, le plaçant directement dans la peau du supplicié, rendant ainsi l’abstraction de la loi insupportablement concrète et inhumaine. »

Comment le romantisme a-t-il influencé l’écriture du roman ?

Le romantisme, courant artistique et littéraire dominant au moment de la publication de l’œuvre, a profondément façonné sa forme et son fond. Ce mouvement privilégiait l’expression des sentiments intenses, l’individualisme et la défense des causes humaines. Hugo, en tant qu’auteur romantique, met l’accent sur la subjectivité du personnage, ses émotions brutes, ses angoisses existentielles, et fait de la souffrance du condamné une métaphore de la vulnérabilité humaine face à un système oppressif.

La narration à la première personne est un choix stylistique romantique par excellence, permettant une identification maximale du lecteur avec le protagoniste. Le roman explore des thèmes chers aux romantiques tels que la solitude, la mélancolie, le rapport à la mort, et la quête d’une justice supérieure. Il y a une dimension lyrique dans la manière dont le condamné perçoit le monde extérieur et ses souvenirs, une tentative de saisir la beauté éphémère de la vie face à l’imminence de sa fin. Pour approfondir la genèse de cette œuvre majeure, la lecture de le dernier jour d un condamné victor hugo est essentielle.

Anatomie d’une Âme : Thèmes, Motifs et Symboles du Récit

Quels sont les motifs récurrents et les symboles clés dans le texte ?

Le Dernier Jour d’un Condamné est une tapisserie riche en motifs et symboles, chacun contribuant à l’intensité émotionnelle et philosophique de l’œuvre. Le temps est sans doute le motif le plus prégnant : non pas un temps linéaire, mais un temps compressé, un décompte macabre qui s’accélère à mesure que l’heure fatale approche. Chaque minute est une éternité, chaque heure un siècle de souffrance. Le chiffre six revient de manière obsédante, six semaines de procès, six jours à la Conciergerie, l’heure de l’exécution se rapprochant de six heures du soir, accentuant le caractère inéluctable et fataliste du destin.

Le cachot est un autre symbole puissant, métaphore de l’isolement total, de la coupure d’avec le monde des vivants. Ses murs froids et humides reflètent l’état d’esprit du condamné, son désespoir grandissant. Les outils du supplice, comme le fer rouge pour marquer les galériens ou le couperet de la guillotine, sont évoqués avec une précision glaçante, transformant des objets anodins en instruments de terreur et de déshumanisation. Enfin, la fillette du condamné, Marie, représente l’innocence perdue, l’amour filial brisé, et le lien vital du condamné avec l’humanité, un lien qui se rompt irrémédiablement.

Quelles techniques narratives Victor Hugo utilise-t-il pour émouvoir le lecteur ?

Hugo déploie un éventail de techniques stylistiques pour immerger le lecteur dans l’expérience du condamné et provoquer une empathie déchirante.

- La narration à la première personne : En adoptant le “je”, Hugo force le lecteur à endosser l’identité du condamné, à penser, sentir et souffrir avec lui. Cette identification est la clé de l’argumentaire abolitionniste de l’œuvre.

- Le monologue intérieur : Le texte est une succession de pensées ininterrompues, de digressions, de souvenirs et de réflexions, offrant un accès direct à l’esprit torturé du personnage. Cela confère une authenticité brute à sa détresse.

- L’emploi du pathos : Hugo excelle à susciter la pitié et l’horreur par des descriptions poignantes de la peur, de l’angoisse et du désespoir. La scène de la visite de sa fille, qui ne le reconnaît plus, est un paroxysme de pathos.

- Les contrastes saisissants : L’auteur juxtapose la beauté des souvenirs (la nature, l’amour) avec la noirceur du présent (la prison, la mort), renforçant la tragédie de la situation. Le contraste entre le tumulte des pensées du condamné et le silence implacable de son destin est également puissant.

- Les questions rhétoriques : Le condamné, et à travers lui Hugo, interpelle sans cesse le lecteur et la société sur la légitimité de la peine, invitant à une réflexion morale profonde.

« La puissance de ce roman réside dans sa capacité à désarmer notre jugement moral initial pour nous faire embrasser l’humanité du condamné, quelles que soient ses fautes, » observe le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent critique littéraire.

Un Impact Inoubliable : Réception, Influence et Comparaisons Littéraires

Comment le public et la critique ont-ils accueilli l’œuvre à sa parution ?

À sa parution, Le Dernier Jour d’un Condamné a suscité un choc considérable et de vives réactions, à la fois admiratives et controversées. Le public fut profondément ému par la force du récit et l’audace de son message. Beaucoup furent bouleversés par la représentation si humaine et si douloureuse du condamné. Cependant, l’œuvre fut aussi l’objet de critiques virulentes. Certains reprochaient à Hugo de vouloir “attendrir” le public sur le sort d’un criminel, d’autres craignaient que le roman ne mine l’autorité de la justice. La controverse, loin de nuire au livre, contribua à son retentissement et à sa notoriété, en faisant une œuvre majeure dans le débat sur la peine de mort. Le succès fut tel que Hugo publia en 1832 une nouvelle édition augmentée d’une préface célèbre, renforçant son plaidoyer abolitionniste.

Quelle a été l’influence du roman sur la littérature et la société ?

L’impact de Le Dernier Jour d’un Condamné est immense et se décline sur plusieurs plans.

- Sur le plan littéraire : Il est considéré comme un jalon du roman engagé, ouvrant la voie à une littérature qui ne craint pas de s’immiscer dans les débats sociaux et politiques. Son style, sa structure et sa narration ont influencé de nombreux auteurs.

- Sur le plan social et politique : Le roman fut un ferment essentiel dans le mouvement abolitionniste en France et en Europe. Il a contribué à changer les mentalités et à faire de la question de la peine de mort un enjeu majeur des droits humains. Bien que l’abolition ne soit intervenue en France qu’en 1981, le livre de Hugo a semé les graines du doute et de la réflexion dès le XIXe siècle.

- Sur le plan philosophique : Il interroge la nature de la justice, la légitimité de la vengeance sociale, la souffrance psychologique infligée par l’attente de la mort, et la notion même d’humanité.

Pour mieux comprendre l’ampleur de son héritage, il est pertinent de se pencher sur hugo le dernier jour d un condamné qui offre un éclairage supplémentaire sur l’engagement de l’auteur.

Avec quels autres grands auteurs ou mouvements littéraires français peut-on comparer l’œuvre ?

Le Dernier Jour d’un Condamné résonne avec d’autres œuvres phares de la littérature française qui explorent les thèmes de la justice, de l’enfermement et de l’absurdité de la condition humaine.

- Camus et l’absurde : On peut établir des parallèles avec Albert Camus, notamment dans L’Étranger ou son essai Réflexions sur la guillotine. Comme Hugo, Camus explore la solitude de l’individu face à un destin irrévocable et questionne la légitimité d’une justice qui aliène l’homme.

- Zola et le naturalisme social : Bien que Hugo soit un romantique, son souci du détail et sa description crue des conditions carcérales préfigurent le réalisme et le naturalisme d’un Émile Zola, qui, dans des romans comme Germinal, dénoncera également les injustices sociales avec une force similaire.

- Les écrivains de la Révolution française : Le roman s’inscrit aussi dans une lignée d’œuvres héritées des Lumières et de la Révolution, qui ont défendu les droits de l’individu face au pouvoir arbitraire, comme Voltaire dans ses pamphlets contre l’intolérance.

- La tragédie classique : La structure en “unité de temps” et l’inéluctabilité du destin du personnage rappellent les ressorts de la tragédie grecque ou classique, où le héros est pris dans un engrenage fatal.

- Les romans picaresques et d’aventure : Bien que le sujet soit sombre, l’exploration de différents milieux carcéraux et la quête d’un sursis peuvent rappeler, de manière inversée, la dynamique de certains romans d’aventure où le héros lutte contre son destin. On pourrait même oser une comparaison thématique lointaine avec le mythe de don juan victor hugo, où la confrontation avec le destin et la justice divine ou humaine est centrale, quoique dans un registre très différent.

{width=800 height=400}

FAQ sur Le Dernier Jour d’un Condamné

1. Quelle est la principale idée défendue par Victor Hugo dans ce roman ?

La principale idée défendue par Victor Hugo est l’abolition universelle de la peine de mort. Il cherche à démontrer l’inhumanité et l’injustice de cette sentence, en plaçant le lecteur dans l’esprit du condamné et en exposant sa souffrance psychologique intense, remettant en question la légitimité morale de la société à exécuter un être humain.

2. Le personnage principal a-t-il un nom ?

Non, le personnage principal du roman n’est jamais nommé. Ce choix délibéré de Victor Hugo vise à universaliser l’expérience du condamné. En le dépouillant d’une identité propre, l’auteur invite le lecteur à se projeter plus facilement dans ce rôle, soulignant que n’importe qui pourrait être ce “condamné”.

3. Où se déroule l’action du Dernier Jour d’un Condamné ?

L’action du roman se déroule principalement à Bicêtre, puis à la Conciergerie, deux prisons célèbres de Paris, avant de s’achever sur la place de Grève (aujourd’hui place de l’Hôtel de Ville), lieu traditionnel des exécutions publiques. Ces lieux réels confèrent une dimension ancrée et historique au récit.

4. Quel âge a la fille du condamné ?

La fille du condamné, Marie, est très jeune, environ trois ans. Son innocence et son incapacité à reconnaître son père, qu’elle croit mort, accentuent la cruauté de la peine et le déchirement familial, élément puissant du pathos que Hugo souhaite générer.

5. Est-ce un roman historique ou un plaidoyer ?

Le Dernier Jour d’un Condamné est avant tout un plaidoyer fervent et engagé contre la peine de mort, utilisant la forme romanesque pour atteindre son objectif persuasif. Bien qu’il s’inscrive dans un contexte historique réel et qu’il dépeigne fidèlement les conditions carcérales de l’époque, son but premier n’est pas la reconstitution historique mais la dénonciation sociale et morale.

6. Le roman a-t-il été adapté au cinéma ou au théâtre ?

Oui, Le Dernier Jour d’un Condamné a connu plusieurs adaptations, notamment au théâtre et au cinéma, attestant de son pouvoir dramatique et de sa résonance continue. Ces adaptations tentent de transposer l’intensité du monologue intérieur et le poids de l’attente du condamné à l’écran ou sur scène. Pour ceux qui s’interrogent sur les éditions ou versions disponibles, les informations sur le dernier jour d un condamné prix peuvent être utiles.

Une Voix Éternelle Contre l’Injustice

Le Dernier Jour d’un Condamné de Victor Hugo demeure, près de deux siècles après sa publication, une œuvre d’une puissance et d’une actualité stupéfiantes. Au-delà de son rôle historique dans le combat pour l’abolition de la peine de mort, ce roman est une exploration intemporelle de la condition humaine face à l’extrême, une méditation sur la dignité de l’individu et la nature de la justice.

Hugo, avec une maîtrise inégalée de la langue, nous confronte à l’impensable : l’attente de sa propre fin, dictée par la main de l’homme. Il ne s’agit pas seulement de comprendre les dernières heures d’un prisonnier, mais de ressentir, de questionner et, ultimement, de s’élever contre toute forme d’arbitraire et de cruauté. Cet ouvrage n’est pas un simple récit ; c’est un miroir tendu à notre conscience collective, nous invitant à réfléchir à ce qui fait de nous des êtres humains. L’héritage de Le Dernier Jour d’un Condamné est celui d’une littérature qui ose interpeller, ébranler et transformer le monde, une œuvre essentielle pour quiconque s’intéresse à la richesse et à l’engagement de la littérature française.