Au cœur de l’héritage littéraire français, certaines œuvres se dressent comme des phares, éclairant les consciences et défiant les injustices de leur temps. Parmi elles, le dernier jour d’un condamné Victor Hugo résonne avec une force inouïe, un cri déchirant qui traverse les siècles pour nous interpeller encore aujourd’hui. Ce roman, à la fois intime et universel, est une méditation profonde sur la condition humaine face à l’inéluctable, un testament éloquent de la puissance des mots pour transformer le monde. Plus qu’un simple récit, c’est une véritable expérience, une immersion dans l’esprit tourmenté d’un homme dont l’existence est comptée, invitant le lecteur à une réflexion vertigineuse sur la justice, la compassion et la dignité humaine.

L’œuvre, publiée anonymement en 1829, puis sous le nom de Victor Hugo en 1832, marque un jalon essentiel dans la littérature engagée. Elle se présente comme le journal intime d’un homme anonyme, condamné à mort, qui nous livre ses pensées, ses angoisses et ses souvenirs durant les vingt-quatre dernières heures de sa vie. Le récit, dénué de détails sur le crime commis, force le lecteur à se concentrer non pas sur la culpabilité ou l’innocence de l’individu, mais sur la nature même de la peine capitale et son inhumaine brutalité. C’est une démarche audacieuse pour l’époque, qui allait semer les graines d’un débat passionné et durable. Pour une vue d’ensemble de son génie littéraire, explorer l’étendue de l’ œuvre de victor hugo révèle la diversité et la profondeur de ses engagements.

Aux Sources du Réquisitoire : Contexte Historique et Impulsion Philosophique

Quelle fut l’étincelle qui alluma le brasier de l’indignation chez Victor Hugo et le poussa à écrire Le Dernier Jour d’un Condamné ?

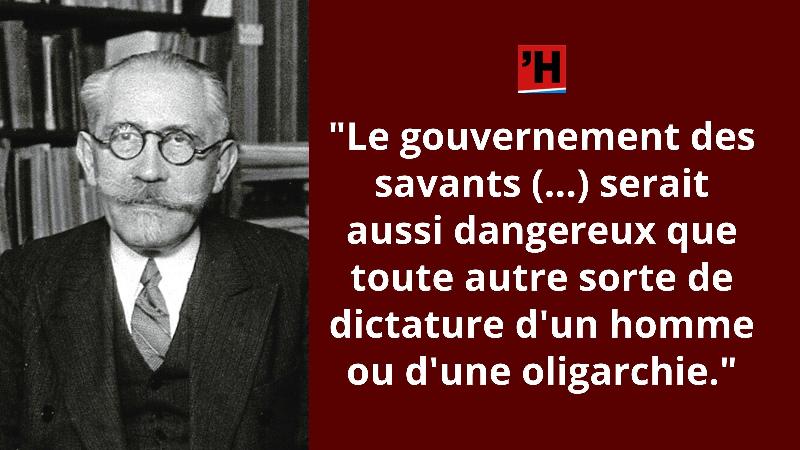

L’œuvre n’est pas née d’une abstraction, mais d’une confrontation directe et viscérale de Victor Hugo avec la réalité de la peine de mort. En 1828, témoin d’une exécution publique, puis hanté par l’image d’un homme guillotiné, l’écrivain fut saisi d’une horreur profonde. Cette expérience personnelle, doublée d’une sensibilité exacerbée aux souffrances humaines, fut le catalyseur de sa révolte. Il s’inscrivait ainsi dans un mouvement philosophique des Lumières qui, de Voltaire à Beccaria, avait déjà commencé à remettre en question la légitimité de cette pratique barbare. Le roman devint le manifeste de son engagement abolitionniste, une entreprise titanesque qu’il allait poursuivre toute sa vie.

À cette époque, la France, comme la plupart des nations européennes, appliquait la peine capitale avec une régularité glaçante. Les exécutions publiques étaient des spectacles populaires, censés servir d’exemples dissuasifs, mais qui, en réalité, alimentaient une morbide curiosité et un défilé d’une violence insupportable. Hugo, visionnaire, comprit que cette barbarie institutionnalisée ne faisait qu’engendrer davantage de violence et corrompre l’âme de la société. Le texte est donc une réponse directe à cette réalité crue, une tentative de changer les mentalités en exposant l’horreur de l’intérieur, par la voix même de celui qui la subit. C’est un combat pour la dignité humaine, un écho à sa célèbre maxime : « Là où la vie n’est pas sanctifiée, la justice n’est pas respectée. »

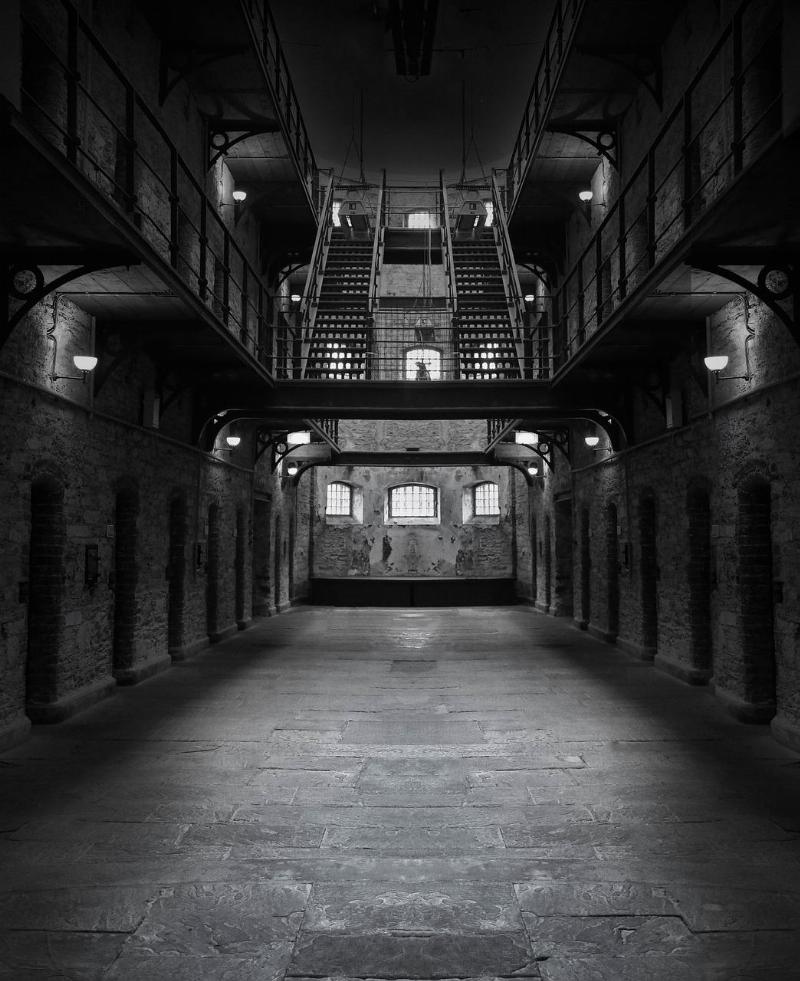

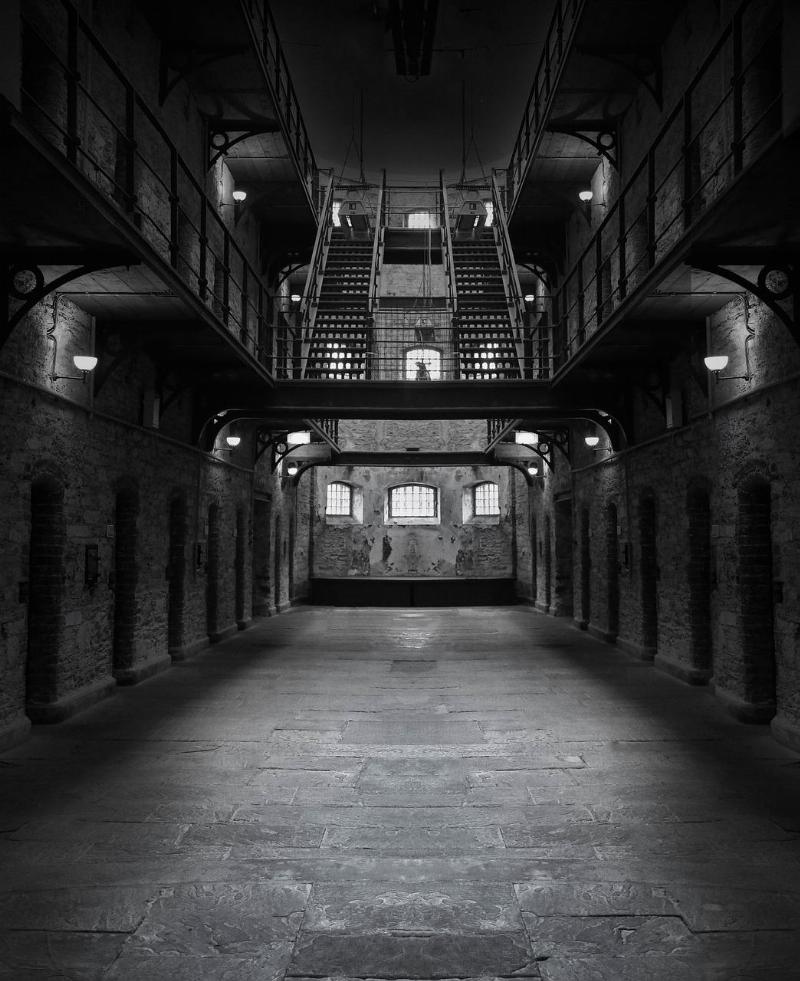

{width=800 height=981}

L’Anatomie d’une Agonie : Analyse Thématique et Symbolique

Comment Hugo parvient-il à nous faire ressentir l’horreur de la condamnation à mort sans jamais décrire le crime ?

L’une des plus grandes réussites du dernier jour d’un condamné Victor Hugo réside dans sa capacité à universaliser l’expérience de la mort. En ne révélant jamais la nature du délit de son narrateur, Hugo force le lecteur à s’identifier à l’homme derrière le criminel, à sa simple humanité. Le lecteur n’est pas invité à juger, mais à compatir, à imaginer l’indicible angoisse de celui qui sait ses heures comptées. Les thèmes de la solitude, de l’isolement, de la déshumanisation progressive de l’individu sont omniprésents, peints avec une intensité psychologique rare. Le cachot, la foule, la guillotine ne sont pas de simples décors, mais des symboles puissants d’une justice aveugle et impitoyable.

Le motif du temps qui s’écoule inexorablement est au cœur du récit. Chaque heure, chaque minute est vécue avec une acuité douloureuse, transformant le journal en un compte à rebours macabre. Les souvenirs de l’enfance, les images de sa fille, Marie, surgissent par intermittence, contrastant avec l’horreur présente et soulignant la fragilité de la vie. Ces flashs du passé, empreints de tendresse, rappellent au lecteur la plénitude de l’existence que la société s’apprête à anéantir. Le passage de Bicêtre à la Conciergerie, puis à l’Hôtel de Ville pour l’échafaud, est une descente aux enfers méthodique, chaque étape marquant une nouvelle perte d’espoir et une emprise croissante de la machine judiciaire sur l’homme.

Un autre symbole central est celui de la foule, omniprésente et Janus-face. Elle est d’abord une masse indifférente, puis une meute avide de spectacle, et enfin, une entité qui hurle et exige le sang. Hugo dénonce ici l’abaissement moral que provoque l’exécution publique, transformant les citoyens en complices passifs ou actifs de la barbarie. Le rire des gamins, l’indifférence des passants, la frénésie de la foule sont autant de miroirs de la cruauté sociale que l’auteur veut nous forcer à regarder en face.

Maîtrise Stylistique et Rhétorique de la Plaidoyer

Quelles techniques stylistiques Victor Hugo utilise-t-il pour rendre son plaidoyer si percutant ?

Victor Hugo, maître incontesté de la langue française, déploie dans Le Dernier Jour d’un Condamné un arsenal stylistique d’une rare efficacité. Le choix du journal intime, à la première personne, crée une intimité forcée avec le condamné, nous plongeant directement dans ses pensées les plus profondes et ses émotions les plus brutes. Le langage est tantôt poétique, tantôt abrupt, reflétant les fluctuations de l’esprit du narrateur entre espoir fugace et désespoir abyssal. Les phrases sont longues, sinueuses, emportant le lecteur dans le flot tourbillonnant des pensées de l’homme, ou au contraire, courtes et percutantes, marquant l’imminence de la fin. Si vous êtes curieux de connaître la valeur financière ou l’histoire de ce texte emblématique, vous pourriez être intéressé par le dernier jour d un condamné prix.

Hugo excelle dans l’art du pathos, suscitant la pitié et l’indignation par des descriptions évocatrices de la souffrance psychologique et physique du personnage. L’utilisation de figures de style telles que l’hyperbole, l’antithèse et la métaphore renforce l’impact émotionnel du texte. Par exemple, la description de la guillotine, présentée non comme un instrument de justice mais comme un « couteau qui tombe », déshumanise l’acte et en souligne la froide mécanique. « J’étais dans le même cachot que Papavoine et son complice. » Cette simple phrase, tirée du texte, ancre la narration dans une réalité sombre, évoquant la promiscuité de la misère et la fatalité des lieux d’incarcération.

"Toutes les heures ont leur tintement.

Il y en a de terribles.

Mais aucune n'a le son de celle qui va sonner."Cette citation illustre la manière dont Hugo manipule le temps et le son pour amplifier l’angoisse du lecteur, le préparant à l’inévitable. La structure fragmentée, les sauts d’une pensée à l’autre, imitent le désordre mental d’un homme à l’agonie, accroissant le réalisme psychologique du récit.

Un Écho Persistant : Influence et Réception Critique

Comment Le Dernier Jour d’un Condamné a-t-il été reçu à son époque et quel est son héritage ?

Lors de sa parution, le dernier jour d’un condamné Victor Hugo a provoqué un choc considérable. Le public et la critique furent divisés. Certains y virent un plaidoyer audacieux et nécessaire contre une pratique barbare, d’autres, une œuvre subversive et immorale, accusant Hugo de prendre la défense des criminels. Pourtant, l’impact de l’œuvre fut indéniable. Elle alimenta le débat public sur la peine de mort, contribuant à sensibiliser les esprits et à poser les bases d’un mouvement abolitionniste qui allait prendre de l’ampleur au fil des décennies. L’œuvre fut traduite dans de nombreuses langues, portant le message de Hugo au-delà des frontières de la France. Pour mieux appréhender la portée de son message universel, il est pertinent de se pencher sur d’autres facettes de dernier jour condamné.

Au fil du temps, l’œuvre a été reconnue comme un texte fondateur de la littérature engagée et un monument du combat pour les droits de l’homme. Des figures intellectuelles et politiques ont cité Hugo pour défendre l’abolition de la peine de mort, et son texte continue d’être étudié dans les écoles et les universités comme un exemple magistral de l’éloquence au service d’une cause juste. Le Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste en littérature du XIXe siècle à la Sorbonne, observe : « L’audace de Hugo fut de donner une voix à l’innommable, de transformer l’abstraction légale en une souffrance humaine concrète. C’est en cela que son roman reste d’une actualité brûlante. »

{width=800 height=450}

Résonances Intertextuelles et Permanence Culturelle

Avec quelles autres grandes figures ou mouvements littéraires français peut-on comparer Le Dernier Jour d’un Condamné ?

L’œuvre de Hugo s’inscrit dans une tradition d’écrivains français engagés, de Voltaire avec son plaidoyer pour Calas à Camus et son Réflexions sur la guillotine. Elle préfigure également le réalisme et le naturalisme par son attention aux détails sordides de l’enfermement et de la machine judiciaire, même si son objectif n’est pas purement descriptif mais profondément éthique. On peut la rapprocher des grands romans psychologiques où l’introspection du personnage principal est le moteur du récit, mais ici, l’introspection est exacerbée par l’imminence de la mort.

Comparée à d’autres œuvres de Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné partage des similitudes thématiques avec Les Misérables, notamment dans la critique du système judiciaire et la défense des opprimés. Cependant, elle se distingue par sa forme condensée et son approche radicale, se concentrant sur un unique point de vue pour un impact maximal. On peut y voir une forme de théâtre intime, où l’esprit du condamné devient la scène d’une tragédie personnelle et universelle. En outre, la passion de Hugo pour la justice se retrouve dans l’intensité dramatique de ses pièces, comme on le voit dans hernani et ruy blas, où la lutte contre les conventions et l’injustice est également centrale.

Son impact sur la culture contemporaine est manifeste. Le livre a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, théâtrales et musicales. Sa lecture reste un passage obligé pour quiconque s’intéresse à l’histoire de la justice, aux droits de l’homme et à la puissance de la littérature pour questionner l’ordre établi. Dans un monde où la peine de mort existe encore dans de nombreux pays, le cri de Hugo résonne avec une pertinence douloureuse, nous rappelant la valeur inaliénable de chaque vie humaine.

L’Œuvre et la Notion de Rédemption

L’œuvre de Hugo explore-t-elle la possibilité de rédemption pour le condamné ?

Non, curieusement, la question de la rédemption n’est pas le focus principal du Dernier Jour d’un Condamné. Le roman s’éloigne délibérément de toute considération morale sur le crime ou le rachat de l’âme du coupable. Hugo cherche plutôt à dénoncer l’inhumanité de la peine elle-même, quelle que soit la culpabilité ou l’innocence de l’individu. L’accent est mis sur la souffrance universelle de l’homme face à la mort infligée par la société, plutôt que sur son parcours moral ou spirituel. L’anonymat du crime permet de généraliser la critique.

La Vision de la Justice par Hugo

Comment Victor Hugo conçoit-il la justice à travers ce texte ?

Pour Victor Hugo, la justice ne peut être synonyme de vengeance. Il la conçoit comme une institution protectrice et réparatrice, non pas destructrice. À travers le journal du condamné, il dénonce une justice qui, en tuant, s’abaisse au niveau du criminel, commettant elle-même un acte de barbarie. Sa vision est celle d’une justice humaine, respectueuse de la vie, qui cherche à prévenir plutôt qu’à punir de manière irréversible. C’est une justice qui aspire à l’élévation morale de la société.

Quel est le rôle de la famille dans l’agonie du condamné ?

La famille, et plus particulièrement la fille du condamné, Marie, joue un rôle déchirant dans le récit. Les souvenirs de sa fille sont les seuls moments de tendresse et de lumière dans l’esprit assombri du narrateur. La séparation forcée et la perspective de laisser un enfant orphelin à cause d’une exécution sont utilisées par Hugo pour illustrer la cruauté de la peine capitale, qui punit non seulement le coupable mais aussi sa famille innocente. C’est un puissant appel à l’émotion et à la compassion. La tragédie des enfants dans le sillage de l’injustice est un thème récurrent chez Hugo, que l’on retrouve avec une intensité comparable à l’histoire de cosette miserable.

Pourquoi le roman fut-il publié anonymement au début ?

La publication anonyme initiale de le dernier jour d’un condamné Victor Hugo était une stratégie délibérée. En dissimulant le nom de l’auteur, Hugo souhaitait que le lecteur se concentre uniquement sur le fond du message, sur la force du témoignage, sans être influencé par la notoriété de l’écrivain. Cela permettait également de créer l’illusion d’un véritable journal intime trouvé, renforçant l’authenticité et l’impact émotionnel du récit. C’était une manière de laisser la voix du condamné parler d’elle-même, sans filtre.

Un Héritage Immortel pour la Conscience Universelle

À travers les pages déchirantes du journal d’un homme face à son ultime matin, le dernier jour d’un condamné Victor Hugo ne se contente pas de nous raconter une histoire ; il nous invite à une introspection collective sur les fondements de notre humanité. L’œuvre, par sa puissance littéraire et son audace morale, est un monument érigé contre l’arbitraire et la barbarie. Elle nous rappelle avec une acuité implacable que la justice ne peut se grandir en donnant la mort, et que la civilisation se mesure à sa capacité à respecter la vie, même celle des plus déchus.

L’héritage de ce roman dépasse largement les frontières de la littérature française. Il est devenu un argument essentiel dans le débat universel contre la peine de mort, une voix qui, encore aujourd’hui, nous exhorte à l’abolition. En offrant au condamné une dignité et une parole que la société cherchait à lui refuser, Victor Hugo a non seulement écrit un chef-d’œuvre, mais il a aussi légué à l’humanité un plaidoyer intemporel pour la compassion et la raison. Poursuivons cette réflexion, et laissons-nous interpeller par la profondeur de ses arguments, car c’est en confrontant ces questions que nous grandissons en tant que société et que nous honorons l’esprit de l’illustre écrivain.