Ah, Le Modernisme En Architecture ! Rien que d’y penser, mon cœur de “Pionnier Culturel Français” frémit. C’est une période de bouleversements, de visions audacieuses, où la France, une fois de plus, a joué un rôle de premier plan, non seulement en tant que berceau d’idées, mais aussi en tant que laboratoire à ciel ouvert. On pourrait presque dire que le le modernisme en architecture est un plat typiquement français, revisité, mais avec des saveurs universelles. Il ne s’agit pas seulement de béton et d’acier, mais d’une philosophie, d’un art de vivre qui a redéfini notre rapport à l’espace, à la lumière, et à la cité. C’est une histoire de passion, d’innovation, et, fondamentalement, d’un amour profond pour l’avenir de notre belle nation.

D’où vient le modernisme architectural et pourquoi a-t-il marqué la France ?

Le modernisme architectural n’est pas né d’un claquement de doigts, mais d’une lente maturation, d’un bouillonnement d’idées et de besoins urgents. Après la Première Guerre mondiale, l’Europe est en ruines, et avec elle, les anciennes certitudes. Il faut reconstruire, et reconstruire différemment. Le modernisme en architecture est apparu comme une réponse radicale aux styles historicistes du passé – adieu fioritures, bonjour fonctionnalité !

Mais pourquoi la France, me direz-vous, a-t-elle été un tel terreau fertile ? Eh bien, pour l’amour de la France et de son esprit avant-gardiste, pardi ! Paris, dès le XIXe siècle, était déjà le phare des arts et des idées nouvelles. L’industrialisation avait déjà transformé le pays, apportant avec elle de nouveaux matériaux – l’acier, le béton armé, le verre – qui n’attendaient que d’être domptés par des esprits visionnaires. C’est dans ce contexte effervescent que des architectes comme Le Corbusier, natif de Suisse mais citoyen français de cœur et d’œuvre, ont trouvé un écho puissant à leurs théories. Il s’agissait de rompre avec le passé, non pas par caprice, mais par nécessité, pour créer des logements sains, lumineux, adaptés aux exigences de la vie moderne. “L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière”, affirmait Le Corbusier, et cette phrase résume si bien cette quête de vérité formelle et fonctionnelle.

Les origines du mouvement sont multiples, puisant dans le mouvement Art Nouveau qui, paradoxalement, avait déjà commencé à rejeter les conventions, et dans l’ingénierie des grands ouvrages d’art. Pensez à la Tour Eiffel, un symbole de modernité bien avant l’heure, qui a montré la voie des structures audacieuses en acier. Le modernisme en architecture est donc le fruit d’une conjoncture historique, technique et intellectuelle, profondément ancrée dans l’élan de renouveau qui a traversé la France du début du XXe siècle.

Quels sont les “ingrédients” fondamentaux de l’architecture moderne ?

Si l’on devait préparer une recette architecturale moderniste, quels seraient ses ingrédients essentiels ? Oubliez la pierre de taille et les toits à quatre pans traditionnels ! Le le modernisme en architecture s’est bâti sur un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire spatiale.

- Le béton armé : C’est sans doute l’ingrédient principal. Flexible, résistant, il a permis de créer des portées immenses, des porte-à-faux audacieux et des formes inouïes. Finis les murs porteurs épais ; le béton permet une liberté structurelle inégalée.

- L’acier : Partenaire indissociable du béton, l’acier a offert la robustesse et la finesse nécessaires aux structures élancées et aux grandes baies vitrées.

- Le verre : Symbole de transparence et de connexion avec l’extérieur, le verre a inondé les intérieurs de lumière, répondant au besoin d’hygiène et de bien-être.

- Les toits-terrasses : Un changement radical par rapport aux toits pentus. Ils offrent des espaces extérieurs supplémentaires, des jardins suspendus, participant à une meilleure intégration de l’architecture dans son environnement.

- Le plan libre : Grâce à la suppression des murs porteurs intérieurs, l’architecte peut organiser l’espace de manière fluide et modulable, répondant aux besoins évolutifs des habitants.

- La façade libre : Les murs extérieurs, n’étant plus porteurs, peuvent être entièrement ouverts, rythmés par des fenêtres en bandeaux ou des pans de verre.

- Les pilotis : Élevant le bâtiment du sol, ils libèrent l’espace au rez-de-chaussée pour la circulation ou la verdure, créant une sensation de légèreté.

Ces “ingrédients” ne sont pas de simples matériaux, mais des outils conceptuels qui ont permis aux architectes de repenser l’habitat et la ville. Comme le disait l’Architecte Jeanne Moreau, figure emblématique de l’urbanisme post-guerre : “Le béton nous a libérés, nous a permis de sculpter l’espace avec une audace que nos prédécesseurs n’auraient pu qu’imaginer.” C’est une esthétique de la simplicité, de la pureté des lignes, où la fonction dicte la forme. L’absence d’ornementation n’est pas un manque, mais un choix délibéré, une recherche de l’essence même de l’architecture.

La Villa Savoye, emblème du modernisme en architecture française par Le Corbusier, une icône

La Villa Savoye, emblème du modernisme en architecture française par Le Corbusier, une icône

Comment le modernisme en architecture s’est-il “construit” pas à pas ?

Le parcours du le modernisme en architecture en France est une histoire en plusieurs étapes, chacune apportant sa pierre à l’édifice, si j’ose dire.

Les Prémices et les Premières Expérimentations (années 1910-1920) :

- Les premières utilisations audacieuses du béton armé par des ingénieurs comme Auguste Perret, qui a su démontrer son potentiel esthétique et structurel (immeuble de la rue Franklin à Paris, Théâtre des Champs-Élysées).

- La naissance des théories de Le Corbusier et de ses “Cinq Points de l’architecture nouvelle”, véritable manifeste pour la construction moderne.

- La création du Bauhaus en Allemagne, dont les idées de rationalité et de fonctionnalité ont rapidement traversé les frontières pour influencer les architectes français.

L’Âge d’Or et la Diffusion (années 1920-1930) :

- La réalisation d’œuvres emblématiques qui définissent le style, comme la Villa Savoye à Poissy de Le Corbusier, un chef-d’œuvre de la modernité, ou la Cité Universitaire à Paris, qui accueille des pavillons aux styles variés mais résolument tournés vers l’avenir.

- L’émergence d’architectes français comme Robert Mallet-Stevens, qui a laissé une empreinte distinctive avec son style épuré et géométrique (rue Mallet-Stevens à Paris).

- L’organisation des CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), véritables forums où les idées modernistes étaient débattues et propagées à l’échelle internationale, avec une forte participation française.

La Reconstruction et l’Après-Guerre (années 1940-1960) :

- Après la Seconde Guerre mondiale, le besoin de logements et d’infrastructures est colossal. Le modernisme, avec sa capacité à construire rapidement et économiquement, devient la solution privilégiée.

- La création des “Grands Ensembles”, ces quartiers résidentiels massifs qui ont transformé le paysage urbain français, souvent inspirés des principes modernistes.

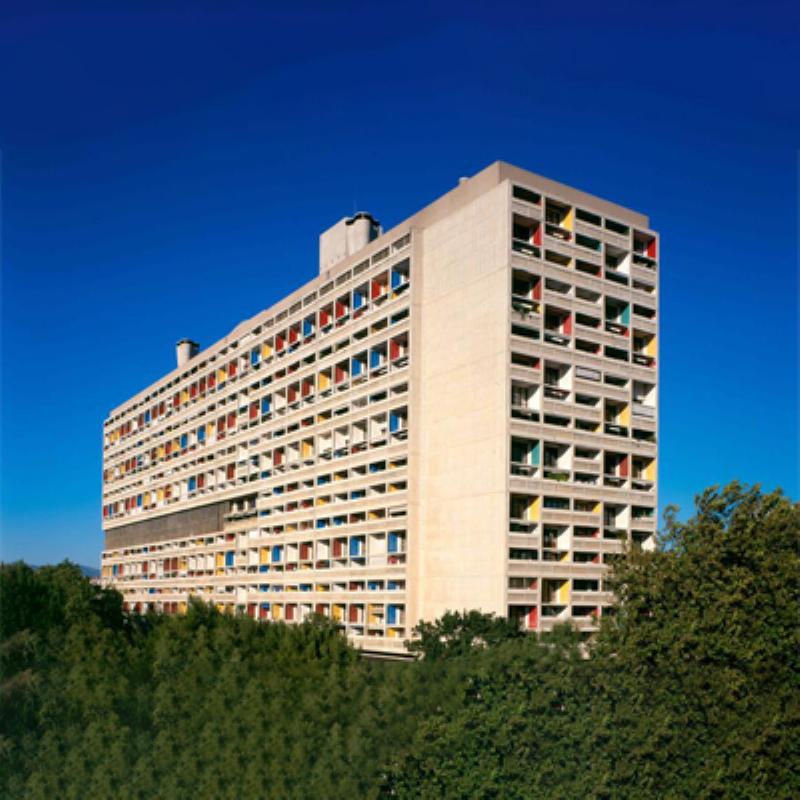

- Le Corbusier poursuit ses expérimentations avec des projets majeurs comme la Cité radieuse de Marseille, un véritable village vertical, ou la Chapelle de Ronchamp, qui montre une facette plus sculpturale du mouvement.

- “La reconstruction fut un défi titanesque, mais elle nous a permis d’appliquer à grande échelle les idéaux du modernisme en architecture, pour offrir un nouveau cadre de vie à des millions de Français”, confiait l’Urbaniste Marc Laurent, un acteur majeur de cette période.

Les Remises en Question et l’Héritage (années 1970 à nos jours) :

- Les limites du modernisme, notamment dans sa dimension parfois trop homogène et son manque d’intégration paysagère dans certains projets de masse, commencent à être soulignées.

- L’émergence de mouvements post-modernes qui réintroduisent l’ornement et la diversité, mais sans renier entièrement les acquis du modernisme.

- La reconnaissance progressive du patrimoine moderniste, avec la classification de nombreuses œuvres comme monuments historiques, soulignant leur valeur artistique et historique.

Chaque étape a vu des débats passionnés, des succès retentissants et quelques controverses, mais le fil conducteur reste cette volonté de bâtir un monde nouveau.

[lien interne]Quelles sont les “astuces” pour reconnaître un bâtiment moderniste typiquement français ?

Alors, comment distinguer un bâtiment où le le modernisme en architecture s’est exprimé avec cette touche française si particulière ? Il y a des indices, comme des saveurs reconnaissables dans un plat !

- L’élégance discrète et la recherche de la Proportion : Tandis que d’autres pays ont parfois embrassé un modernisme plus brutaliste, la France a souvent privilégié une élégance, une finesse des proportions héritée de sa tradition classique. Les volumes sont épurés, certes, mais jamais dénués d’une certaine grâce.

- L’intégration artistique : Souvent, l’architecture moderniste française dialogue avec d’autres arts. Des mosaïques, des fresques, des sculptures peuvent s’intégrer aux façades ou aux intérieurs, témoignant d’une vision globale de l’art (pensez aux collaborations de Le Corbusier avec des artistes).

- Le jeu sur la lumière : Au-delà des grandes baies vitrées, il y a une maîtrise subtile de la lumière naturelle, des ouvertures orientées avec soin pour capter le soleil, des brise-soleil pour le tamiser. C’est un aspect fondamental pour l’ambiance intérieure.

- L’expérimentation des matériaux : Les architectes français ont souvent poussé plus loin l’exploration des textures du béton (béton brut, béton banché), du verre (pavés de verre) et de l’acier, cherchant à en révéler la beauté intrinsèque.

- La conception pour le bien-être social : Beaucoup de projets, surtout après-guerre, ont été conçus avec une forte dimension sociale : des logements traversants pour une meilleure aération, des espaces verts généreux, des équipements collectifs intégrés (écoles, commerces). C’est un modernisme humain, empreint d’une volonté d’améliorer la vie des citoyens.

“Regardez au-delà de la simplicité apparente”, suggère l’Historienne d’art Sophie Leclerc. “Le modernisme français est pétri d’une culture du détail, d’une recherche de l’équilibre qui le rend intemporel. Ce n’est pas un style stérile, mais une réponse intelligente et sensible aux défis de son temps.” C’est une architecture qui, même dans sa radicalité, ne perd jamais de vue l’harmonie et l’esthétique, fidèles à l’esprit français de la beauté.

L'architecture moderne urbaine française au Havre, un patrimoine classé UNESCO

L'architecture moderne urbaine française au Havre, un patrimoine classé UNESCO

Quelle “valeur” sociétale et “bienfaits” nous offre l’architecture moderniste ?

Parler de “valeur nutritionnelle” pour l’architecture peut sembler étrange, mais l’analogie n’est pas si éloignée ! Le le modernisme en architecture a apporté une valeur immense à notre société, des bienfaits qui ont transformé notre quotidien.

- Amélioration des conditions de vie : En privilégiant la lumière, l’air et l’espace, le modernisme a combattu l’insalubrité des logements anciens. Les grands ensembles, malgré leurs critiques, ont offert un confort moderne (eau courante, électricité, chauffage central) à des millions de familles qui en étaient privées.

- Rationalisation de la construction : Les techniques modernistes ont permis de construire plus vite et à moindre coût, répondant à l’urgence du logement après les guerres et face à l’exode rural. C’est une architecture de la démocratisation, accessible au plus grand nombre.

- Réflexion sur l’urbanisme : Le modernisme a poussé à repenser la ville dans son ensemble, pas seulement les bâtiments. Les concepts de zonage, de circulation (séparation piétons/véhicules), d’espaces verts publics sont issus de ces réflexions.

- Émancipation des formes : Au-delà de l’aspect fonctionnel, le modernisme a libéré la créativité. Il a ouvert la voie à une architecture audacieuse, sculpturale, qui a continué à évoluer et à inspirer les générations futures.

- Patrimoine et reconnaissance : Aujourd’hui, de nombreuses réalisations modernistes sont classées monuments historiques, voire inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO (comme les œuvres de Le Corbusier ou le centre-ville du Havre). C’est la reconnaissance de leur valeur culturelle et artistique inestimable.

Certes, le chemin n’a pas été sans embûches. La critique des grands ensembles, leur déshumanisation parfois, a marqué les esprits. Mais il est injuste de jeter le bébé avec l’eau du bain. Le modernisme, dans ses intentions profondes, visait le progrès social et l’amélioration du cadre de vie. “Nous avons voulu créer des villes où il ferait bon vivre, où la lumière serait accessible à tous. Si des erreurs ont été commises, c’est que l’ambition était immense”, rappelait l’Architecte Henri Dubois, qui a œuvré à la reconstruction de plusieurs villes françaises. C’est une architecture optimiste, tournée vers l’avenir, qui a fondamentalement changé le visage de la France.

Comment “déguster” et intégrer le modernisme en architecture dans notre quotidien ?

Pour apprécier pleinement le le modernisme en architecture, il faut un peu comme pour un bon vin, savoir le “déguster”, l’observer, en comprendre les nuances.

Visiter les lieux emblématiques :

- La Villa Savoye à Poissy : Une immersion totale dans l’esprit de Le Corbusier. Vous y comprendrez les “Cinq Points” de manière concrète.

- La Cité radieuse de Marseille : Une expérience de vie unique, un bâtiment-ville à explorer de fond en comble, du toit-terrasse aux appartements.

- Le centre-ville du Havre : Reconstruit par Auguste Perret, c’est un exemple monumental d’urbanisme moderniste, classé UNESCO.

- La Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp : Une œuvre unique, sculpturale, qui montre une facette plus spirituelle du modernisme de Le Corbusier.

- La Maison de Verre de Pierre Chareau à Paris : Un chef-d’œuvre de transparence et de mécanisation, une merveille cachée.

Observer les détails : Ne vous arrêtez pas à la façade ! Regardez comment la lumière entre, comment les espaces s’articulent, la texture du béton, la finesse des encadrements de fenêtres. C’est dans le détail que réside souvent la grandeur.

Comprendre la philosophie : Chaque bâtiment moderniste est le fruit d’une pensée, d’une vision. Renseignez-vous sur l’architecte, son contexte, ses intentions. Cela enrichira considérablement votre expérience.

Intégrer à votre mode de vie : Si vous avez la chance de vivre dans un appartement ou une maison moderniste, apprenez à l’apprivoiser. Respectez ses volumes, sa luminosité. Ces espaces sont souvent très adaptés à un mode de vie contemporain, même plusieurs décennies après leur construction. Utilisez des meubles épurés, des couleurs claires pour laisser l’architecture s’exprimer.

Promouvoir la préservation : Beaucoup de ces bâtiments sont désormais notre patrimoine. Soutenez les initiatives de conservation et de restauration pour que les générations futures puissent, elles aussi, “déguster” ces œuvres d’art habitables.

L’appréciation du modernisme en architecture est un voyage, une découverte constante. Elle nous apprend à regarder au-delà des apparences, à voir la beauté dans la fonctionnalité, l’innovation dans la simplicité. C’est un mouvement qui, pour l’amour de la France, a laissé une empreinte indélébile sur notre paysage et notre culture, et qui continue d’inspirer.

Intérieur de la Cité Radieuse de Marseille, exemple clé du modernisme en architecture

Intérieur de la Cité Radieuse de Marseille, exemple clé du modernisme en architecture

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qu’est-ce qui caractérise principalement le modernisme en architecture ?

Le modernisme en architecture se caractérise par un rejet de l’ornementation excessive, l’adoption de formes géométriques pures, l’utilisation de matériaux modernes comme le béton armé, l’acier et le verre, et une forte emphase sur la fonctionnalité, la lumière et l’hygiène pour améliorer le cadre de vie. C’est une architecture qui privilégie la clarté et l’efficacité.

Qui sont les figures emblématiques du modernisme architectural en France ?

Les figures les plus emblématiques sont sans conteste Le Corbusier, dont les théories et les réalisations ont eu un impact mondial, et Auguste Perret, un pionnier du béton armé dont les constructions ont démontré très tôt les possibilités esthétiques de ce matériau. D’autres architectes comme Robert Mallet-Stevens ont également marqué le paysage français.

Quel a été l’impact social du modernisme en architecture en France après-guerre ?

Après la Seconde Guerre mondiale, le modernisme en architecture a joué un rôle crucial dans la reconstruction du pays. Il a permis de construire rapidement des logements de masse (les “Grands Ensembles”) qui ont offert des conditions de vie améliorées (confort, hygiène) à des millions de familles françaises, contribuant à la modernisation de la société.

Où peut-on admirer des exemples marquants du modernisme en architecture en France ?

Pour admirer le modernisme en architecture, des sites comme la Villa Savoye à Poissy, la Cité radieuse de Marseille, la Chapelle de Ronchamp, le centre-ville du Havre (reconstruit par Perret) sont des incontournables. Paris regorge également de bâtiments modernistes, moins connus mais tout aussi intéressants.

Le modernisme en architecture est-il encore pertinent aujourd’hui ?

Absolument. Les principes du modernisme en architecture – fonctionnalité, luminosité, efficacité spatiale – sont toujours d’actualité. Si le style a évolué, son héritage est visible dans de nombreuses constructions contemporaines qui continuent de s’inspirer de ces fondations pour répondre aux défis actuels, notamment en termes de durabilité et de confort.

Le modernisme architectural est-il le même partout dans le monde ?

Non, bien que les principes fondamentaux soient universels, le modernisme en architecture a pris des formes diverses selon les cultures et les contextes régionaux. Le modernisme français, par exemple, se distingue souvent par une certaine élégance, une recherche de l’équilibre et une intégration artistique qui le différencient d’approches plus “brutalistes” ou strictement fonctionnelles vues ailleurs.

En guise de conclusion : le modernisme, un héritage bien vivant Pour l’Amour de la France

Voilà, chers amis, notre voyage au cœur du le modernisme en architecture touche à sa fin, mais l’aventure ne fait que commencer pour qui sait regarder. Ce mouvement, né d’une nécessité et porté par des visions audacieuses, a non seulement transformé nos villes et nos modes de vie, mais il a aussi inscrit une page magnifique dans le grand livre de l’art et de l’ingénierie français.

C’est une architecture qui, loin d’être froide ou impersonnelle, est profondément humaine, pensée pour l’homme et son bien-être. Elle incarne cette ingéniosité et ce sens de l’esthétique qui caractérisent si bien l’esprit français. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un bâtiment aux lignes épurées, aux grandes baies vitrées, ou aux pilotis audacieux, prenez un instant. Observez, réfléchissez, et laissez-vous emporter par cette révolution silencieuse qui a tant donné, pour l’amour de la France et de son avenir. Il est temps de redécouvrir et de célébrer ce patrimoine moderniste qui nous entoure. C’est un appel à l’exploration, à la curiosité, pour que chaque Français et chaque visiteur puisse apprécier la profondeur et la beauté de ce chapitre essentiel de notre histoire architecturale.