Dans le grand théâtre de l’histoire des idées, peu d’époques brillent d’une lumière aussi vive et transformatrice que le XVIIIe siècle français, communément appelé le Siècle des Lumières. Ce fut un temps d’ébullition intellectuelle, où la raison, la liberté et le progrès s’érigèrent en étoiles polaires, guidant l’humanité hors de l’obscurantisme. C’est une période qui, par sa magnificence et sa profondeur, a redessiné les contours de la pensée occidentale et a laissé un héritage indélébile sur notre compréhension du monde, de la société et de l’individu. Pour l’amour de la France, nous nous devons d’explorer cette ère fascinante, de son contexte historique à son impact littéraire et philosophique, afin de saisir toute la portée de cette formidable aventure de l’esprit. Comment ne pas être captivé par cette audace intellectuelle qui osa tout remettre en question, depuis les fondements du pouvoir jusqu’à la nature de l’homme, forgeant ainsi les piliers de notre modernité ?

Pour une première approche didactique et structurée de ce courant capital, une exploration des fondamentaux du le siècle des lumières 4ème peut s’avérer éclairante, offrant un panorama essentiel pour appréhender cette période.

Les Fondations du Siècle des Lumières : Contexte Historique et Intellectuel

Quand le Siècle des Lumières a-t-il émergé et pourquoi est-il si crucial ?

Le Siècle des Lumières a émergé principalement au XVIIIe siècle, tirant ses racines de la Révolution scientifique du XVIIe siècle et du scepticisme religieux. Il est crucial car il a marqué une rupture fondamentale avec les dogmes établis, prônant la raison et le savoir pour éclairer l’humanité et améliorer son sort.

Le XVIIIe siècle en France n’était pas un âge de repos. Sous l’Ancien Régime, une monarchie absolue et une société divisée en ordres pesaient sur les esprits et les corps. Le règne de Louis XIV avait laissé une France glorieuse mais épuisée, dont la grandeur masquait des tensions sociales et économiques profondes. Dans ce terreau fertile de paradoxes, l’esprit humain, nourri par les découvertes scientifiques de Newton et la philosophie empiriste de Locke, commença à s’interroger sur l’ordre établi. C’est une période de fermentation intense, où les certitudes vacillent et où une nouvelle soif de connaissance et de liberté émerge. Les philosophes ne sont plus seulement des penseurs solitaires, mais des acteurs sociaux qui se réunissent, discutent, écrivent et diffusent leurs idées.

Comme l’a si bien analysé le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la pensée des Lumières : « Le XVIIIe siècle n’est pas seulement un siècle, c’est un état d’esprit, une audace de penser par soi-même, de refuser les vérités imposées pour n’accepter que celles que la raison et l’expérience peuvent valider. C’est là que réside sa force révolutionnaire. » Cette quête de vérité et d’autonomie intellectuelle a trouvé des lieux d’expression privilégiés dans les salons parisiens, les cafés littéraires et les académies, devenus les véritables laboratoires des idées nouvelles. La France, avec sa langue et sa culture, se positionne alors comme le foyer vibrant de cette effervescence, exportant ses penseurs et leurs écrits à travers toute l’Europe. C’est l’aube d’une conscience universelle, où l’individu, armé de sa raison, est appelé à devenir le maître de son destin.

Les Grandes Figures et Leurs Idées : Qui furent les Phares de la Raison ?

Quels furent les principaux philosophes des Lumières et leurs contributions majeures ?

Les principaux philosophes des Lumières furent Montesquieu, Voltaire, Rousseau, et Diderot, entre autres. Leurs contributions majeures incluent la théorie de la séparation des pouvoirs, la défense de la tolérance et de la liberté d’expression, la conception du contrat social, et la monumental Encyclopédie, toutes visant à éclairer l’humanité.

Le mouvement des Lumières ne peut être compris sans évoquer les figures tutélaires qui l’ont incarné et propulsé. Des esprits brillants et audacieux qui, par leurs écrits et leur engagement, ont forgé une nouvelle vision de l’homme et de la société.

Montesquieu (1689-1755) : Auteur des Lettres persanes (1721), satire mordante des mœurs françaises, et surtout de De l’esprit des lois (1748), œuvre fondatrice de la science politique moderne. Montesquieu y théorise la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire), un principe essentiel de nos démocraties contemporaines. Il s’interroge sur les conditions de la liberté politique, influençant directement la Constitution américaine et la Révolution française.

Voltaire (1694-1778) : François-Marie Arouet, dit Voltaire, fut sans doute la figure la plus emblématique et la plus pugnace du siècle. Son combat incessant contre l’intolérance religieuse et l’injustice judiciaire, illustré par l’affaire Calas, a marqué les esprits. Auteur prolifique de contes philosophiques comme Candide (1759), de pièces de théâtre, d’essais tel le Traité sur la tolérance (1763), il incarne l’esprit critique et l’engagement du philosophe. Pour une immersion plus profonde dans l’œuvre et la pensée de ce géant, l’étude de voltaire et le siècle des lumières est incontournable.

Rousseau (1712-1778) : Jean-Jacques Rousseau, esprit solitaire et souvent en rupture avec ses contemporains, apporta une dimension singulière aux Lumières. Ses œuvres majeures, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Du Contrat social (1762) et Émile ou De l’éducation (1762), explorèrent des thèmes comme la bonté naturelle de l’homme, la souveraineté du peuple et une pédagogie nouvelle. Son influence sur la Révolution française fut immense, notamment via le concept de “volonté générale”.

Diderot (1713-1784) : Denis Diderot, avec d’Alembert, fut le maître d’œuvre de l’Encyclopédie, un projet colossal visant à rassembler toutes les connaissances de l’époque. Plus qu’un simple recueil de savoir, cette œuvre fut un véritable manifeste de l’esprit critique et un outil de diffusion des idées des Lumières, attaquant indirectement l’obscurantisme et le despotisme. L’aventure intellectuelle menée par cet esprit audacieux est magistralement explorée à travers diderot et le siecle des lumieres.

Ces philosophes, malgré leurs divergences, partageaient une foi commune en la raison humaine et en sa capacité à améliorer la condition de l’homme. Ils ont posé les bases d’une pensée moderne, articulée autour de la liberté de conscience, de l’égalité et de la justice. Pour une vue d’ensemble sur l’ensemble de ces penseurs qui ont façonné leur époque, l’exploration des le siècle des lumières philosophes est essentielle.

« Écrasez l’infâme ! » Ce cri de ralliement de Voltaire, adressé à ses correspondants, résume à lui seul la ferveur et la détermination des Lumières à déraciner l’intolérance, la superstition et l’injustice. Une profession de foi intemporelle pour la liberté de penser et d’être.

La Littérature du Siècle des Lumières : Un Miroir de l’Esprit Nouveau

Comment la littérature reflétait-elle les idéaux du siècle des lumiere ?

La littérature du siècle des lumiere était un puissant vecteur des idéaux de l’époque, reflétant la critique sociale, la quête de vérité et l’exaltation de la raison. À travers des romans philosophiques, des essais et des pièces de théâtre, elle interrogeait les mœurs, les institutions et les fondements de la société, tout en explorant la sensibilité et les passions humaines.

La littérature du XVIIIe siècle français est le reflet parfait de cette effervescence intellectuelle. Elle n’est plus seulement un divertissement ou un art de l’agrément ; elle devient un instrument de réflexion, un champ d’expérimentation pour les idées nouvelles, un forum pour la critique sociale et politique. Les écrivains des Lumières, qu’ils soient romanciers, dramaturges ou essayistes, se sont faits les porte-voix d’une nouvelle conscience, osant aborder des sujets jusqu’alors tabous.

Les genres littéraires évoluent pour s’adapter à cette ambition :

- Le Roman Philosophique : Le roman n’est plus seulement un récit d’aventures sentimentales. Il se charge d’une dimension didactique et critique. Les Lettres persanes de Montesquieu, Candide de Voltaire ou La Nouvelle Héloïse de Rousseau sont autant d’exemples où le récit sert à interroger les mœurs, les institutions et les préjugés de la société. Le voyage, réel ou imaginaire, devient un prétexte à la critique sociale et à la comparaison des civilisations.

- L’Essai et le Conte Philosophique : Ces formes brèves permettent une exposition directe et percutante des idées. Voltaire excelle dans le conte philosophique, utilisant l’ironie et l’absurde pour dénoncer l’optimisme béat et l’intolérance. Les Pensées philosophiques de Diderot ou le Traité sur la tolérance de Voltaire sont des manifestes de la pensée des Lumières.

- Le Théâtre : La comédie, notamment avec Marivaux (Le Jeu de l’amour et du hasard, Les Fausses Confidences) et Beaumarchais (Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro), se fait l’écho des changements sociaux et des aspirations individuelles. Si Marivaux explore les subtilités de la psychologie amoureuse, Beaumarchais, avec son personnage de Figaro, n’hésite pas à dénoncer les privilèges de l’aristocratie et l’arbitraire du pouvoir, annonçant déjà les tensions révolutionnaires.

Les thèmes abordés par cette littérature sont variés mais toujours ancrés dans les préoccupations des Lumières : la quête de la vérité, la dénonciation de l’injustice, l’exaltation de la raison, mais aussi l’exploration de la sensibilité et des passions humaines. La nature, l’exotisme, la vertu, la liberté et l’égalité sont des motifs récurrents, peints avec une richesse de vocabulaire et une élégance stylistique qui caractérisent l’âge d’or de la prose française. Pour une analyse approfondie des courants littéraires et des œuvres phares qui ont marqué cette ère, la section dédiée à le siècle des lumières littérature offre un éclairage précieux.

L’Encyclopédie : Le Sommet du Projet Intellectuel

Quelle est l’importance de l’Encyclopédie dans le mouvement des Lumières ?

L’Encyclopédie, dirigée par Diderot et d’Alembert, revêt une importance capitale pour le mouvement des Lumières. Elle représente un effort monumental de compilation et de diffusion du savoir universel, mais aussi un puissant instrument de critique de l’ordre établi et de promotion de la raison, défiant ainsi l’autorité et l’obscurantisme de l’époque.

L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, fut sans aucun doute le projet le plus ambitieux et le plus symbolique du Siècle des Lumières. Lancée en 1751, cette œuvre colossale, sous la direction de Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, visait à “changer la façon commune de penser” en rassemblant et en organisant l’ensemble des connaissances humaines de l’époque. Il ne s’agissait pas seulement de compiler des faits, mais de les présenter sous le prisme de la raison et de l’esprit critique. Chaque article était une opportunité d’éclairer, de remettre en question les préjugés et les superstitions, de promouvoir la science et l’artisanat.

Le Professeur Hélène Moreau, historienne de la culture française, souligne : « L’Encyclopédie fut bien plus qu’un livre ; elle fut une arme intellectuelle. Sa structure même, organisant le savoir de manière alphabétique, mais avec des renvois astucieux, permettait de contourner la censure et d’insinuer des idées subversives, déguisées sous l’apparence de la neutralité scientifique. » Cette entreprise audacieuse fut constamment menacée par la censure et l’opposition des pouvoirs religieux et politiques, qui y voyaient une menace directe à leur autorité. Pourtant, grâce à la persévérance de Diderot et à la collaboration de centaines d’auteurs (dont Voltaire, Rousseau, Montesquieu), l’Encyclopédie finit par voir le jour, devenant un formidable instrument de diffusion des idées des Lumières et un modèle pour toutes les entreprises encyclopédiques ultérieures. Elle a démocratisé le savoir, rendant la connaissance accessible et encourageant l’esprit d’examen.

« Le but d’une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre, d’en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de les transmettre aux hommes qui viendront après nous. » – Denis Diderot, Prospectus de l’Encyclopédie.

L’Héritage et la Portée Universelle : Quel impact durable sur notre monde ?

Quel fut l’héritage durable du Siècle des Lumières sur la société moderne ?

L’héritage durable du Siècle des Lumières est immense et omniprésent dans la société moderne. Il se manifeste par les principes des droits de l’homme, les fondements de la démocratie et de la laïcité, l’importance de l’éducation et de la science, ainsi que la valeur accordée à la liberté de pensée et d’expression, qui continuent d’inspirer les institutions et les luttes pour la justice dans le monde.

L’onde de choc du Siècle des Lumières a traversé les siècles, façonnant profondément les sociétés occidentales et au-delà. Les idées semées par les philosophes français et leurs homologues européens ont germé en des révolutions politiques et sociales qui ont redéfini la carte du monde.

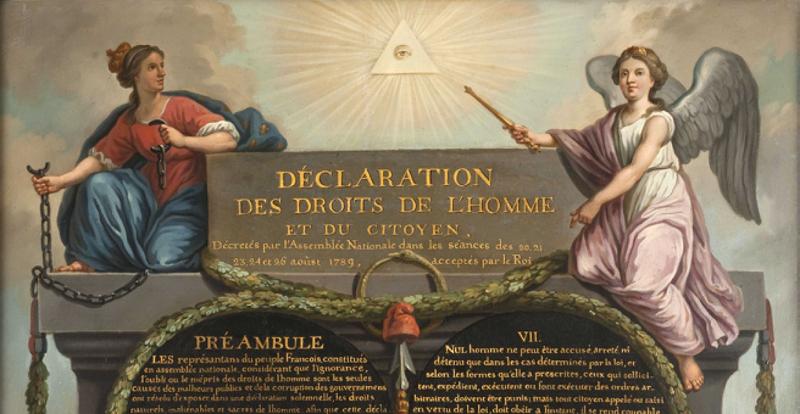

- Les Fondations de la Démocratie et des Droits Humains : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, pierre angulaire de la Révolution française, est la quintessence de la pensée des Lumières. Les notions de liberté individuelle, d’égalité devant la loi, de souveraineté du peuple, de séparation des pouvoirs et de tolérance religieuse, théorisées par Montesquieu, Voltaire et Rousseau, sont devenues les piliers de nos constitutions modernes. L’écho de ces principes résonne encore dans les chartes des droits humains et les débats sur la gouvernance mondiale.

- L’Importance de la Science et de l’Éducation : Les Lumières ont élevé la raison et la science au rang de guides suprêmes. Cette confiance dans le progrès scientifique et la diffusion du savoir a jeté les bases de nos systèmes éducatifs modernes et de la recherche scientifique. L’idée que l’éducation est la clé de l’émancipation individuelle et collective, chère à Rousseau, est devenue un idéal universel.

- La Laïcité et la Liberté de Conscience : Le combat de Voltaire contre l’intolérance religieuse a ouvert la voie à la laïcité, principe de séparation de l’Église et de l’État, garantissant la liberté de conscience et de culte pour tous. Cette conception d’une société où la religion relève de la sphère privée est un héritage fondamental du Siècle des Lumières.

{width=800 height=414}

Le Siècle des Lumières face aux Critiques et Nuances

Y a-t-il eu des critiques ou des limites aux idéaux des Lumières ?

Oui, malgré leur portée révolutionnaire, les idéaux des Lumières ont fait l’objet de critiques et présentaient des limites. Des penseurs ont reproché leur rationalisme parfois excessif, leur aveuglement face à l’esclavage, l’exclusion des femmes des cercles intellectuels ou encore les dangers du culte de la raison sans considération pour la sensibilité humaine et les nuances culturelles.

Si l’admiration pour le Siècle des Lumières est souvent unanime, il est essentiel d’aborder cette période avec une perspective nuancée, en reconnaissant également ses limites et les critiques qui lui ont été adressées, parfois par ses propres contemporains, parfois par l’historiographie ultérieure.

- Les Paradoxes de l’Époque : Le plus flagrant des paradoxes réside sans doute dans la coexistence de l’affirmation des droits de l’homme et de la persistance de l’esclavage et de la colonisation. Comment une époque célébrant la liberté et l’égalité a-t-elle pu, en grande partie, ignorer le sort des populations asservies et colonisées ? Certes, des voix comme Diderot se sont élevées contre l’esclavage, mais elles restèrent minoritaires et l’abolition n’intervint que bien plus tard.

- L’Exclusion des Femmes : Malgré le rôle crucial des femmes dans les salons littéraires, véritables cénacles où s’élaboraient et se diffusaient les idées des Lumières, elles furent largement exclues de la sphère publique et politique. Leurs contributions intellectuelles furent souvent minimisées ou ignorées, et l’idéal de “l’homme” des Lumières ne s’appliquait que rarement à la femme, cantonnée aux rôles domestiques ou à la galanterie.

- La Question de la Raison face à la Sensibilité : Rousseau lui-même fut l’un des premiers à nuancer l’hégémonie de la raison pure, insistant sur l’importance de la sensibilité, de l’émotion et de l’intuition. Les mouvements ultérieurs, comme le Romantisme, critiqueront l’aspect parfois froid et désincarné d’une raison toute-puissante, qui risquait d’écraser l’individualité et la richesse des sentiments.

Ces critiques n’enlèvent rien à la grandeur des Lumières, mais nous rappellent la complexité de toute période historique et la nécessité d’une vigilance constante face aux idéaux, même les plus nobles. Elles nous invitent à une relecture critique et enrichie de cette époque fondatrice.

{width=800 height=450}

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q1: Qu’est-ce qui caractérise le mouvement du Siècle des Lumières ?

R1: Le Siècle des Lumières est caractérisé par une foi inébranlable en la raison, le progrès et la liberté de pensée. Il promeut l’esprit critique, la tolérance, la justice et la recherche du bonheur terrestre, remettant en question les dogmes religieux et l’autorité absolue.

Q2: Qui sont les figures emblématiques du Siècle des Lumières ?

R2: Les figures emblématiques du Siècle des Lumières en France incluent des penseurs comme Montesquieu, célèbre pour la séparation des pouvoirs ; Voltaire, défenseur acharné de la tolérance ; Jean-Jacques Rousseau, théoricien du contrat social ; et Denis Diderot, co-éditeur de l’Encyclopédie.

Q3: Quelle est l’importance de la raison au Siècle des Lumières ?

R3: La raison est d’une importance capitale au Siècle des Lumières car elle est considérée comme l’instrument permettant à l’homme de s’affranchir de l’ignorance, de la superstition et des préjugés. Elle est la clé du savoir, du progrès moral et de l’émancipation individuelle.

Q4: Comment la notion de tolérance a-t-elle évolué pendant le Siècle des Lumières ?

R4: La notion de tolérance a évolué de manière significative pendant le Siècle des Lumières, passant d’une simple acceptation résignée à un principe actif de respect mutuel des croyances et des opinions. Voltaire, avec son Traité sur la tolérance, en fut l’ardent défenseur, prônant la coexistence pacifique des diverses confessions.

Q5: Quel rôle ont joué les femmes dans les salons du Siècle des Lumières ?

R5: Les femmes ont joué un rôle essentiel dans les salons du Siècle des Lumières en tant qu’animatrices et organisatrices. Elles créaient des espaces de rencontre et de discussion où les philosophes, écrivains et artistes pouvaient échanger des idées, diffuser leurs œuvres et influencer l’opinion publique, malgré leur exclusion formelle de la sphère politique.

Q6: Comment les idées du Siècle des Lumières ont-elles influencé la Révolution Française ?

R6: Les idées du Siècle des Lumières ont directement influencé la Révolution Française en fournissant le cadre idéologique de ses principes fondateurs. Les concepts de liberté, d’égalité, de droits naturels, de souveraineté populaire et de séparation des pouvoirs, développés par les philosophes, furent inscrits dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Q7: Y a-t-il des limites ou des critiques aux idéaux du Siècle des Lumières ?

R7: Oui, des limites et des critiques aux idéaux du Siècle des Lumières existent. Elles concernent notamment les paradoxes liés à la persistance de l’esclavage, l’exclusion des femmes de la pleine citoyenneté, et parfois une confiance excessive en la raison au détriment de la sensibilité ou des spécificités culturelles.

Conclusion

Le Siècle des Lumières demeure, deux siècles après son apogée, une source inépuisable d’inspiration et de réflexion. Son audace intellectuelle, sa foi en la raison humaine et son aspiration à un monde plus juste et plus éclairé continuent de résonner avec une force étonnante. De la séparation des pouvoirs de Montesquieu à la croisade voltairienne pour la tolérance, en passant par l’entreprise encyclopédique de Diderot et la vision rousseauiste de la souveraineté du peuple, les penseurs de cette époque ont tracé les grandes lignes de notre modernité. Ils nous ont légué non seulement des œuvres littéraires et philosophiques d’une richesse incomparable, mais aussi un esprit critique, une exigence de liberté et une soif de savoir qui sont plus que jamais nécessaires.

Le Siècle des Lumières n’est pas un chapitre clos de l’histoire ; c’est un dialogue permanent avec les défis de notre temps. Il nous invite à poursuivre la quête de la vérité, à démanteler les préjugés et à œuvrer pour un monde où la raison et la dignité humaine guident nos pas. L’héritage de ces esprits brillants est une flamme qu’il nous appartient d’entretenir, pour que l’obscurité ne l’emporte jamais sur la lumière.