L’œuvre de Victor Hugo, vaste et protéiforme, s’impose comme un pilier inébranlable de la littérature française. Parmi ses joyaux, Les Contemplations occupe une place singulière, tel un autel dressé à la mémoire, à la douleur et à la quête spirituelle. Ce recueil poétique, publié en 1856, n’est pas seulement un chef-d’œuvre du romantisme ; c’est une traversée de l’âme humaine, une méditation profonde sur la vie, la mort, l’amour et le destin. Pour l’amoureux des lettres françaises, explorer Les Contemplations revient à sonder l’abîme du sentiment, à se laisser emporter par la puissance d’une parole qui, à travers les vicissitudes de l’existence, cherche à déchiffrer les mystères de l’univers. C’est un voyage initiatique que nous vous proposons ici, au cœur d’une œuvre où chaque vers est une confidence, chaque strophe une contemplation. Pour une analyse approfondie de cette œuvre magistrale, on pourra se référer à victor hugo les contemplations.

Genèse d’une œuvre monumentale : L’écho d’une âme en exil

Les Contemplations est indissociable de la vie de Victor Hugo, de ses joies éclatantes et de ses drames les plus déchirants. Composé sur plus de vingt-cinq ans (1830-1855), ce recueil embrasse des périodes contrastées de l’existence du poète : l’insouciance de la jeunesse, l’épanouissement familial, l’engagement politique, mais aussi et surtout, l’exil et le deuil. C’est en ces moments de profonde affliction que la plume de Hugo atteint des sommets d’intensité. L’œuvre est une autobiographie spirituelle, une sorte de journal intime en vers où se mêlent souvenirs personnels et réflexions métaphysiques. La genèse des Contemplations est une preuve éclatante que la littérature peut transformer la douleur la plus intime en un chant universel.

Comment la douleur forge-t-elle le génie ? Le contexte biographique et historique

La douleur, en l’occurrence celle de la perte de sa fille Léopoldine en 1843, est le creuset dans lequel l’or pur de ce recueil fut fondu. Hugo, frappé par cette tragédie alors qu’il était en voyage, se plonge dans un mutisme de plusieurs années, avant de retrouver la parole par la poésie. L’exil politique de 1851, suite au coup d’État de Napoléon III, intensifie encore cette introspection et cette quête de sens, loin de la patrie et des siens. Ces épreuves confèrent aux Contemplations une résonance émotionnelle et philosophique d’une rare intensité.

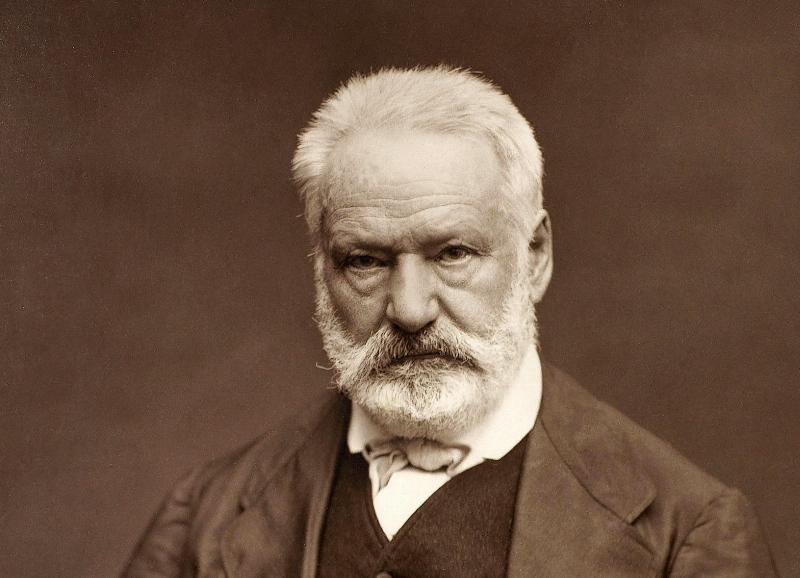

Portrait de Victor Hugo jeune, méditant sur l'inspiration poétique de Les Contemplations et son lyrisme

Portrait de Victor Hugo jeune, méditant sur l'inspiration poétique de Les Contemplations et son lyrisme

L’architecture spirituelle des Contemplations : Une odyssée en six livres

La structure des Contemplations n’est pas arbitraire ; elle reflète le cheminement de l’âme du poète, divisée en deux parties distinctes mais complémentaires : « Autrefois » (Livres I à III) et « Aujourd’hui » (Livres IV à VI). Cette dichotomie temporelle correspond à un avant et un après le drame de Léopoldine, mais aussi à un passage de la lumière à l’ombre, puis à une résurgence de l’espoir et de la foi. Chaque livre explore des thèmes spécifiques, tissant une toile complexe d’émotions et de réflexions qui culmine dans une méditation sur la destinée humaine.

Quelles sont les grandes articulations thématiques des Contemplations ?

Les six livres des Contemplations sont construits comme un parcours initiatique. « Autrefois » célèbre la jeunesse, l’amour et la nature, avec des poèmes empreints de joie et de sérénité (Livre I, « Aurore » ; Livre II, « L’Âme en fleur » ; Livre III, « Les Luttes et les Rêves »). « Aujourd’hui » bascule dans le deuil, la douleur, la révolte et la quête spirituelle (Livre IV, « Pauca Meae » ; Livre V, « En marche » ; Livre VI, « Au bord de l’infini »). Ces grandes articulations thématiques montrent comment Les Contemplations de Victor Hugo explore le lyrisme le plus intime. Pour une approche pédagogique de l’œuvre, essentielle pour les étudiants, on peut consulter la page dédiée à les contemplations victor hugo bac français.

Voici quelques-uns des thèmes majeurs traversant l’œuvre :

- L’amour et la famille : La célébration des êtres chers, de l’épouse Adèle, des enfants, et particulièrement de Léopoldine.

- La nature : Un miroir des états d’âme du poète, un lieu de refuge, mais aussi de contemplation métaphysique.

- Le deuil et la mort : La douleur insondable de la perte, la confrontation avec l’absence, la réflexion sur l’au-delà.

- La religion et la métaphysique : La quête d’un sens à la souffrance, l’interrogation sur Dieu, le destin, la rédemption et l’immortalité de l’âme.

- L’engagement social et politique : Bien que moins directement présent que dans d’autres œuvres hugoliennes, l’écho des préoccupations humanistes du poète résonne dans sa quête d’un monde meilleur.

- La mémoire et le temps : La reconstruction du passé, la nostalgie, la conscience de l’éphémère et de l’éternel.

Le lyrisme hugolien : Maîtrise de la forme et profondeur émotionnelle

Victor Hugo est un maître incontesté de la langue française, et Les Contemplations en est une démonstration éclatante. Son lyrisme, tantôt flamboyant, tantôt murmure intime, s’appuie sur une virtuosité formelle exceptionnelle. Le poète manie avec aisance la variété des mètres et des rimes, le souffle épique et la délicatesse des images, créant une musique des mots qui emporte le lecteur. Sa capacité à transformer le vécu le plus personnel en une expérience universelle est la marque de son génie poétique.

Par quels moyens stylistiques Victor Hugo exprime-t-il son univers dans Les Contemplations ?

Hugo utilise une panoplie de procédés stylistiques pour donner corps à ses émotions et à ses réflexions. La richesse lexicale, les allitérations et assonances, les métaphores audacieuses, les comparaisons évocatrices, les antithèses et oxymores pour exprimer la dualité de l’existence, ainsi que l’hyperbole pour magnifier le sentiment, sont autant d’outils au service d’une expressivité inégalée. La musicalité du vers, la puissance de l’image, et l’architecture du poème contribuent à l’émotion profonde que suscite la lecture des Contemplations.

« Oh ! je fus comme fou dans le premier moment,

Hélas ! et je pleurai trois jours amèrement.

Mon verre était à moitié plein, je l’ai brisé,

Et mon cœur à moitié vide, je l’ai brisé.

Que me veut maintenant le reste de la vie ?

Rien. Je suis comme une âme à qui l’âme est ravie. »— Victor Hugo, Les Contemplations, Livre IV, « Pauca Meae », V, « À Villequier »

Selon le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent critique littéraire à la Sorbonne, « dans Les Contemplations, Hugo ne se contente pas de raconter sa douleur, il la sculpte avec une telle maîtrise du langage que l’indicible devient audible. Chaque mot est choisi pour son poids, sa résonance, participant à une symphonie émotionnelle qui transcende le simple récit biographique pour toucher à l’universel de l’expérience humaine ».

Victor Hugo dans une posture de contemplation poétique après une tragédie

Victor Hugo dans une posture de contemplation poétique après une tragédie

Réception critique et postérité : Le souffle intemporel des Contemplations

Dès sa parution, Les Contemplations est salué par la critique et le public, qui y voient un des sommets de la poésie romantique. Si certains ont pu reprocher au poète une certaine grandiloquence ou une trop grande subjectivité, la force émotionnelle et la puissance stylistique de l’œuvre ont rapidement conquis les esprits. Son influence fut considérable sur les générations de poètes à venir, du Parnasse au symbolisme, et continue de résonner dans la littérature contemporaine. La pérennité des Contemplations témoigne de sa capacité à parler à l’âme humaine au-delà des époques. Pour explorer la richesse des vers de ce recueil, on peut consulter la page dédiée à un poeme victor hugo les contemplations.

En quoi Les Contemplations a-t-il marqué son époque et les générations futures ?

L’œuvre a marqué son époque par son lyrisme exacerbé, sa capacité à mêler le trivial et le sublime, le personnel et l’universel. Elle a inauguré une nouvelle manière de concevoir la poésie, non plus comme un simple divertissement, mais comme une exploration profonde de l’être et du monde. Hugo, en se montrant dans toute sa vulnérabilité, a ouvert la voie à une poésie plus intime et plus authentique. Son influence se retrouve chez des auteurs aussi divers que Baudelaire, Rimbaud, ou même Saint-John Perse, qui ont tous, à leur manière, puisé dans l’héritage hugolien. Les Contemplations a ainsi prouvé l’immense capacité de la poésie à se réinventer et à inspirer.

Selon la Docteure Hélène Moreau, spécialiste de la poésie romantique, « l’impact des Contemplations sur la postérité est comparable à celui d’une onde de choc. Hugo a non seulement élevé le genre lyrique à des sommets inégalés, mais il a aussi offert un modèle de résistance artistique face à l’adversité, montrant que la poésie peut être un refuge et une arme, un cri du cœur et une réflexion philosophique profonde. C’est une œuvre qui, par sa sincérité et son audace, a redéfini les frontières de l’expression poétique ».

Les Contemplations à l’ère contemporaine : Un miroir de nos propres interrogations

Malgré les décennies qui nous séparent de sa publication, Les Contemplations conserve une étonnante actualité. Ses thèmes universels – l’amour, la perte, la quête de sens, la confrontation avec l’inconnu – continuent de résonner profondément chez les lecteurs modernes. Dans un monde en constante mutation, où les repères se brouillent et où les questionnements existentiels demeurent, la parole de Hugo offre un écho puissant à nos propres méditations. Cette œuvre majeure de la littérature française prouve que la poésie est un langage intemporel, capable de traverser les époques et de toucher le cœur de chaque homme. Pour une exploration plus succincte de l’œuvre de Victor Hugo, on peut se diriger vers les contemplations de hugo.

Pourquoi cette œuvre continue-t-elle de fasciner le lecteur moderne ?

Les Contemplations fascine toujours car elle aborde des interrogations fondamentales de l’existence humaine. Le poète y exprime une douleur si singulière qu’elle en devient universelle, permettant à chacun de s’y reconnaître et d’y trouver un écho à ses propres expériences. La profondeur philosophique, la beauté de la langue, et l’émotion brute qui s’en dégagent en font un texte qui interpelle, qui console, et qui pousse à la réflexion sur notre place dans l’univers. Hugo, par son génie, parvient à transformer la souffrance personnelle en une source inépuisable d’inspiration et de méditation pour tous.

Selon Monsieur Philippe Leclerc, conservateur en chef des manuscrits à la BnF, « la modernité des Contemplations réside dans sa capacité à nous rappeler que certaines expériences humaines – l’amour absolu, le deuil vertigineux, la soif de transcendance – sont immuables. Hugo, avec une audace presque prophétique, a su capter l’essence de ces émotions et les transcrire dans une langue d’une beauté époustouflante, faisant de son recueil un compagnon intemporel pour quiconque cherche à sonder les profondeurs de l’âme ».

Un manuscrit ancien des Contemplations, montrant l'écriture hugolienne

Un manuscrit ancien des Contemplations, montrant l'écriture hugolienne

FAQ

Qu’est-ce que Les Contemplations de Victor Hugo ?

Les Contemplations est un recueil de poèmes autobiographiques et lyriques de Victor Hugo, publié en 1856. Il est composé de 158 poèmes répartis en six livres, retraçant le cheminement de l’âme du poète entre 1830 et 1855, marquées par la joie, l’amour, le deuil (notamment de sa fille Léopoldine) et la quête spirituelle.

Quelle est la structure principale de l’œuvre Les Contemplations ?

L’œuvre est divisée en deux grandes parties : « Autrefois » (Livres I à III) et « Aujourd’hui » (Livres IV à VI). « Autrefois » évoque la période heureuse avant le drame de Léopoldine, tandis que « Aujourd’hui » plonge dans la douleur du deuil, l’exil et les questionnements métaphysiques sur la mort et la destinée.

Quel est le thème central de Les Contemplations ?

Le thème central est le cheminement de l’âme face à la vie et à la mort, profondément marqué par le deuil. Hugo y explore des sujets universels comme l’amour, la nature, la mémoire, la religion, la douleur, la quête de sens, et la confrontation avec les mystères de l’existence.

Quand Les Contemplations a-t-il été écrit et publié ?

Les poèmes des Contemplations ont été écrits entre 1830 et 1855, soit sur une période de 25 ans. Le recueil a été publié en 1856, alors que Victor Hugo était en exil sur l’île de Guernesey.

Pourquoi Les Contemplations est-il considéré comme une œuvre majeure ?

Les Contemplations est considérée comme majeure en raison de sa puissance lyrique, de sa profondeur émotionnelle et philosophique, de la maîtrise stylistique de Hugo, et de son impact durable sur la poésie française. Il offre une vision intime et universelle de l’expérience humaine face à la joie et à la souffrance.

Comment le deuil de Léopoldine influence-t-il Les Contemplations ?

Le deuil de sa fille Léopoldine en 1843 est l’événement pivot qui marque un avant et un après dans le recueil. Il donne lieu à la partie « Aujourd’hui » et notamment au Livre IV, « Pauca Meae », qui contient des poèmes d’une intensité déchirante, transformant la douleur intime en une méditation universelle sur la mort et l’absence.

Conclusion

Les Contemplations de Victor Hugo n’est pas seulement un monument de la poésie romantique ; c’est une invitation permanente à sonder les profondeurs de l’âme humaine. À travers le chant du poète, nous découvrons un homme en proie aux joies et aux drames, un père éploré, un philosophe en quête de sens, un exilé méditant sur le destin. Chaque poème est une facette de cette introspection, une pierre ajoutée à l’édifice d’une œuvre qui, par sa puissance émotionnelle et sa beauté formelle, continue de nous bouleverser. En nous ouvrant à Les Contemplations, nous nous ouvrons à une part essentielle de notre humanité, reconnaissant dans les vers de Hugo nos propres interrogations sur l’existence, l’amour et l’infini. Ce recueil demeure un phare, éclairant les complexités du cœur et de l’esprit, nous rappelant la capacité de l’art à transcender la souffrance et à élever l’âme vers des horizons inexplorés. Pour une découverte encore plus approfondie, le lecteur pourra se tourner vers l’exploration de v hugo les contemplations.