Le domaine de la littérature est un vaste jardin où chaque nation cultive ses propres fleurs, révélant l’essence de son âme, de ses aspirations et de ses tourments. Pour l’amour de la France, notre regard, habituellement tourné vers les splendeurs du Grand Siècle et le raffinement des Lumières, se pose aujourd’hui sur un horizon plus lointain, mais non moins fascinant : celui de la Litterature Americaine Classiques. Loin de nos salons littéraires et de l’éclat de Versailles, un panthéon d’œuvres s’est érigé sur les terres du Nouveau Monde, témoignant d’une genèse singulière et d’une quête identitaire incessante. Il s’agit d’une exploration non pas d’une altérité radicale, mais d’une résonance des grandes questions humaines, filtrées par un prisme culturel distinct. Entreprenons ce voyage intellectuel, où la curiosité aiguisée par notre héritage classique français nous invite à déchiffrer la profondeur et la beauté de ces monuments littéraires d’outre-Atlantique, qui, par leur originalité, ont su conquérir le cœur et l’esprit du monde entier. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, les classiques de la littérature américaine offre une excellente porte d’entrée.

Aux Sources d’une Littérature Nouvelle : Le Contraste des Genèses

La naissance de la littérature américaine, bien que plus récente que celle de l’Europe, ne manque ni de dramaturgie ni de complexité. Elle s’ancre dans une terre de promesses et de défis, façonnée par l’exil, la conquête et l’établissement d’une nation nouvelle.

Quand la Littérature Américaine prit son Envol ?

La littérature américaine a véritablement pris son envol au XVIIIe siècle, en parallèle avec l’émergence d’une conscience nationale, bien que ses racines plongent dans les récits puritains des XVIIe et début du XVIIIe siècles. Elle s’est affirmée avec l’Indépendance, cherchant à définir une identité propre, distincte des canons européens.

Alors que notre France du XVIIe siècle voyait l’épanouissement d’un classicisme rigoureux, où la raison triomphait de la passion et où les règles codifiaient l’expression artistique, la terre américaine, elle, enfantait un discours littéraire éminemment pratique et religieux. Les premiers écrits, journaux de bord, sermons et récits de captivité, étaient empreints d’une ferveur puritaine et d’une vision providentialiste de l’existence. L’individu y était souvent confronté à la nature sauvage, reflet des épreuves de l’âme, dans une quête de salut et d’édification morale. N’est-ce pas là une quête existentielle, certes exprimée différemment, que l’on retrouve dans les méditations de Pascal ou les dilemmes cornéliens, quoique sous des oripeaux moins dramatiques et plus métaphysiques ?

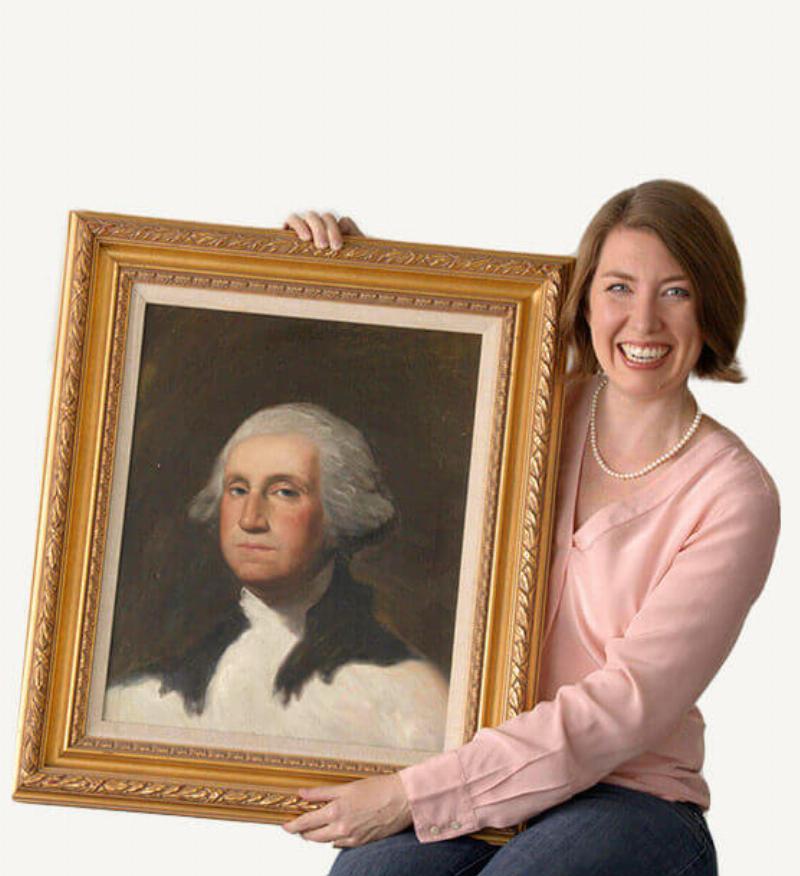

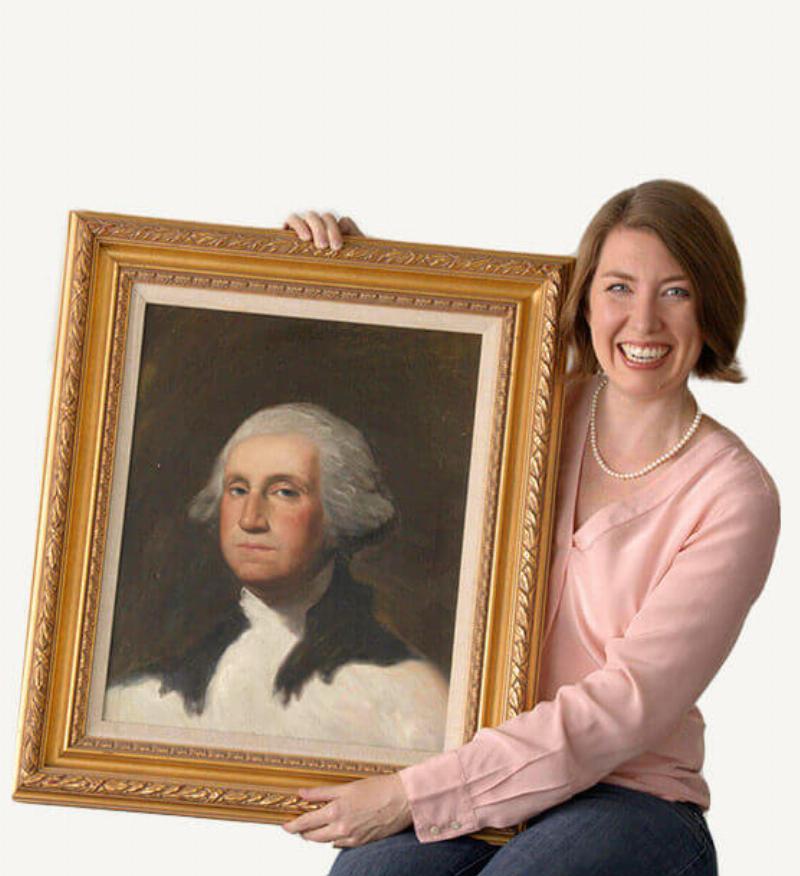

Le XVIIIe siècle américain, quant à lui, fut le théâtre d’une Révolution et d’une émancipation intellectuelle, imprégnée des idées des Lumières européennes, notamment françaises. Montesquieu, Voltaire et Rousseau résonnaient dans les esprits des Pères Fondateurs, inspirant les textes fondamentaux de la nation. Benjamin Franklin, avec ses essais et son autobiographie, incarne cet esprit pragmatique, didactique et moralisateur, tout en cultivant un certain goût pour l’éloquence et la perspicacité. C’est l’aube d’une littérature qui, si elle ne possède pas encore la profondeur psychologique des romans de Marivaux ou la satire mordante de Molière, jette les bases d’une exploration unique de la condition humaine dans un contexte de liberté naissante.

“L’Amérique a construit son Panthéon littéraire sur les cendres des traditions européennes, mais avec une flamme nourrie par l’esprit d’indépendance et une foi inébranlable dans le pouvoir de l’individu. Ses premiers textes sont des testaments de survie et d’espoir, là où nos classiques français polissaient l’âme humaine dans les miroirs des passions et de la raison. C’est une divergence fascinante dans les chemins de la modernité.” — Prof. Jean-Luc Dubois, spécialiste des littératures comparées.

Le Souffle des Lumières et le Mythe Américain : Thèmes Fondateurs

Explorer la litterature americaine classiques invite à sonder les thèmes qui ont forgé l’identité d’une nation et d’un peuple. Ces motifs, souvent enracinés dans l’expérience collective, révèlent des préoccupations universelles teintées d’une singularité américaine.

Quels Thèmes Récurrents Animent les Classiques Américains ?

Les classiques américains sont animés par des thèmes récurrents tels que l’individualisme, la quête de liberté, la confrontation avec la nature sauvage, le rêve américain (et sa désillusion), la question de l’identité et la critique sociale des fondements de la jeune nation.

Au cœur de la littérature américaine se trouve la figure de l’individu, souvent isolé, en quête de soi et de son destin. Ce n’est pas l’individu social des romans de Madame de La Fayette, contraint par les conventions de la cour, mais un être souvent en rupture, explorant les vastes étendues du continent, à la fois géographiques et spirituelles. Le thème de la nature sauvage, majestueuse et impitoyable, devient un personnage à part entière, un miroir des luttes intérieures et un creuset de la rédemption. Des œuvres comme Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper ou les essais de Henry David Thoreau exaltent cette communion ou cette confrontation avec une nature brute, un contraste saisissant avec les jardins à la française, symboles de la maîtrise de l’homme sur son environnement.

Le « Rêve Américain », cette aspiration à l’autonomie et à la réussite par le travail acharné, est un autre pilier. Né des promesses d’une terre d’opportunités, il se transforme souvent en quête illusoire, générant désillusions et tragédies. C’est un mythe puissant, exploré avec une lucidité parfois amère, qui met en lumière les tensions entre l’idéalisme et la dure réalité sociale. N’est-ce pas là, sous une forme différente, une interrogation sur le bonheur et la destinée, si chère aux moralistes français des Lumières ? La recherche du bonheur, individuelle ou collective, est une constante, mais la manière dont elle est poursuivie et la nature des obstacles rencontrés divergent.

L’Exploration de l’Identité et la Critique Sociale : Le Reflet de l’Âme Américaine

La jeune nation américaine s’est rapidement interrogée sur son identité, non seulement vis-à-vis de l’Europe, mais aussi face à ses propres contradictions. Le thème de l’esclavage, par exemple, a donné naissance à des œuvres d’une puissance émotionnelle et morale considérable, remettant en question les idéaux de liberté sur lesquels la nation prétendait s’être fondée. La Case de l’Oncle Tom d’Harriet Beecher Stowe, bien que relevant plus tard du XIXe siècle, illustre cette capacité de la littérature à incarner et à dénoncer les maux de son temps, à l’instar de la critique sociale que l’on retrouve chez Diderot ou Beaumarchais, mais avec une urgence et une brutalité différentes, liées aux enjeux propres à l’Amérique.

Ces thèmes sont des miroirs de l’âme américaine, complexes et souvent paradoxaux. Ils révèlent une nation en constante redéfinition, cherchant à concilier ses idéaux fondateurs avec la réalité de son histoire.

L’Art du Récit Américain : Formes et Innovations Stylistiques

Si les thèmes des litterature americaine classiques sont d’une richesse indéniable, il est tout aussi essentiel de s’attarder sur les formes et les techniques narratives qui leur donnent corps. L’approche stylistique américaine, bien que souvent influencée par l’Europe, a su forger sa propre voie.

Comment les Auteurs Américains ont-ils Forgé leur Style ?

Les auteurs américains ont forgé leur style en intégrant des éléments de réalisme, de romantisme, de transcendantalisme et une profondeur psychologique inédite, tout en développant une langue qui, bien que dérivée de l’anglais, s’est adaptée aux réalités et aux paysages du Nouveau Monde.

Aux antipodes de la prose ciselée et de la versification maîtrisée de nos classiques français, où la clarté et la bienséance régnaient en maîtres, la littérature américaine a souvent privilégié une expression plus directe, plus brute, parfois même familière. Dès le XIXe siècle, elle s’est orientée vers le romantisme, mais un romantisme distinct, celui de l’individualisme exacerbé et de la fascination pour le mystère de la nature et de l’âme humaine. Edgar Allan Poe, avec ses contes gothiques et ses poèmes mélancoliques, incarne cette exploration des recoins sombres de la psyché, un romantisme noir qui se distingue de la sensibilité élégiaque d’un Lamartine. Sa maîtrise du suspense et de l’atmosphère, bien que l’on puisse y déceler des échos du roman gothique européen, a une patte indubitablement américaine.

Le transcendantalisme, mouvement philosophique et littéraire issu de la Nouvelle-Angleterre au milieu du XIXe siècle, a apporté une nouvelle dimension stylistique. Des auteurs comme Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, prônant l’autosuffisance, l’individualisme et l’intuition, ont développé une prose réflexive, poétique et profondément enracinée dans l’observation de la nature. Leurs essais, méditations sur la vie simple et la relation de l’homme au cosmos, sont un appel à une existence plus authentique, un écho lointain, peut-être, de la recherche de la sagesse chez Montaigne, mais avec une résonance spirituelle et une urgence morale propres à leur époque.

Le réalisme et le naturalisme, mouvements qui ont traversé l’Atlantique à la fin du XIXe siècle, ont également trouvé un terreau fertile en Amérique. Des auteurs comme Mark Twain ont su capturer la voix authentique du peuple, les dialectes régionaux et les mœurs locales, offrant une peinture vivante et souvent humoristique de la société américaine. Ses œuvres, telle Les Aventures de Huckleberry Finn, sont des chefs-d’œuvre de la langue vernaculaire et de la narration orale, contrastant avec la tradition du roman littérature classique français, où le style était souvent plus uniforme et codifié. La force de ces récits réside précisément dans leur capacité à faire entendre des voix marginales et à dépeindre une réalité sociale complexe sans fard.

Dialogue des Âmes : Influences et Échos Transatlantiques

Il serait erroné de considérer la littérature américaine comme une entité hermétique, coupée des courants intellectuels du Vieux Continent. Les échanges, bien que souvent asymétriques ou décalés, ont toujours existé, créant un dialogue riche entre les traditions.

Quelle est l’Influence Réciproque entre la France et la Littérature Américaine Classique ?

L’influence réciproque entre la France et la litterature americaine classiques est complexe : si la philosophie française des Lumières a fortement imprégné les penseurs américains des XVIIIe et XIXe siècles, l’impact direct des classiques littéraires français sur les premiers auteurs américains fut moins immédiat, la littérature américaine cherchant d’abord à affirmer sa singularité.

La France, berceau des Lumières, a sans conteste exercé une influence majeure sur la pensée politique et philosophique des fondateurs de la nation américaine. Les écrits de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, de Voltaire sur la tolérance et de Rousseau sur le contrat social ont été des lectures essentielles pour des figures comme Jefferson et Franklin. Cette imprégnation intellectuelle a jeté les bases d’une société nouvelle, même si l’expression littéraire qui en a découlé a pris des chemins distincts. Nos classiques du XVIIe et XVIIIe siècle, avec leur focalisation sur la cour, la morale universelle et l’art de la conversation, ne trouvaient pas toujours d’écho direct dans une Amérique préoccupée par l’expansion territoriale, l’individualisme et la construction d’une identité nationale.

Cependant, au-delà des influences directes, il existe des résonances thématiques. La quête de liberté, si chère aux révolutionnaires français, trouve une expression différente mais tout aussi puissante dans les récits des pionniers américains. La dignité de l’individu face à l’adversité, un motif cher à Corneille, se manifeste dans la ténacité des figures solitaires traversant le continent. Et la réflexion sur la condition humaine, bien que présentée sous d’autres formes, est un pont inaltérable entre nos deux traditions.

Plus tard, la littérature américaine a commencé à s’affirmer comme une force à part entière, captivant l’attention des lecteurs et des critiques français. Les romanciers américains du XIXe siècle, avec leur audace thématique et leur vitalité narrative, ont ouvert de nouvelles perspectives pour les écrivains européens. L’intérêt pour le réalisme et le naturalisme américain a contribué à la diversification des modèles littéraires en France et ailleurs.

Pour ceux qui s’intéressent aux ponts entre les cultures et les époques, l’exploration de classiques de la littérature mondiale peut révéler d’autres croisements fascinants et des influences insoupçonnées entre nations et littératures.

Immortalité et Pertinence : Le Leg Littéraire des Classiques Américains

Le temps, ce grand crible, a consacré la litterature americaine classiques comme un pilier incontournable du patrimoine mondial. Leur pertinence ne s’est pas estompée avec les siècles, mais s’est au contraire enrichie, offrant de nouvelles clés de lecture à chaque génération.

Pourquoi Étudier la Litterature Americaine Classiques Aujourd’hui ?

Étudier la littérature américaine classique aujourd’hui est essentiel car elle offre des perspectives uniques sur l’évolution d’une nation, ses idéaux et ses contradictions. Ces œuvres continuent d’éclairer des questions universelles d’identité, de liberté, de justice et de la relation de l’homme à son environnement, demeurant d’une pertinence contemporaine.

Leur immortalité réside dans leur capacité à transcender les contextes spécifiques de leur création pour toucher à l’universel. Les luttes pour l’émancipation, la quête de sens dans un monde en mutation, la confrontation avec l’inconnu – ces thèmes, bien que vécus sur le sol américain, résonnent avec les expériences humaines de toutes les époques et de toutes les cultures. Un classique, qu’il soit français ou américain, est par définition une œuvre qui dialogue éternellement avec son lecteur, lui offrant à la fois un miroir et une fenêtre.

Ces œuvres, loin d’être de simples reliques du passé, continuent de nourrir le débat public et la création artistique. Elles sont constamment réinterprétées, adaptées au cinéma, au théâtre, à la télévision, prouvant leur adaptabilité et leur vitalité. Elles constituent un laboratoire inépuisable pour explorer les mythes fondateurs de l’Amérique – le rêve, la frontière, l’innocence perdue – et pour comprendre comment ces récits ont façonné, et continuent de façonner, la psyché collective.

{width=800 height=876}

“Les classiques américains ne sont pas seulement les témoins d’une époque révolue ; ils sont les phares qui continuent d’éclairer notre compréhension de l’humanité, de ses triomphes et de ses abîmes. Leur force réside dans leur vérité nue, leur refus de la compromission face aux grands enjeux de l’existence. Ils nous enseignent que la grandeur littéraire ne connaît pas de frontières.” — Dr. Hélène Moreau, critique littéraire.

Questions Fréquentes sur la Littérature Américaine Classique

Qui sont les auteurs emblématiques de la littérature américaine classique ?

Les auteurs emblématiques incluent des figures telles que Washington Irving, James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau. Ces écrivains ont marqué les débuts et le milieu du XIXe siècle par leur exploration des thèmes fondateurs de l’identité et de la conscience américaine.

Qu’est-ce qui distingue le roman américain classique ?

Le roman américain classique se distingue par son exploration profonde de l’individualisme, souvent en lien avec la confrontation à la nature sauvage, la quête de liberté, et la critique des valeurs sociales. Il adopte fréquemment un style qui mêle réalisme et éléments romantiques, avec une attention particulière à la psychologie des personnages et aux paysages du Nouveau Monde.

Où trouver une bonne introduction aux classiques américains ?

Pour une bonne introduction, il est recommandé de commencer par des anthologies thématiques ou des collections qui mettent en lumière les œuvres clés de différentes époques. Les ouvrages critiques et les guides de lecture universitaires offrent également des analyses approfondies et des contextes précieux pour aborder la litterature americaine classiques.

Quels genres littéraires sont prédominants dans les classiques américains ?

Les genres prédominants incluent le roman historique, le roman gothique (notamment avec Poe), le roman d’aventures, l’essai philosophique (avec le transcendantalisme) et la poésie. Ces genres ont permis aux auteurs d’exprimer les multiples facettes de l’expérience américaine naissante.

Existe-t-il des parallèles entre la littérature américaine classique et la littérature jeunesse ?

Oui, de nombreux récits de la litterature americaine classiques sont devenus des lectures fondamentales pour la jeunesse, comme Les Aventures de Tom Sawyer ou Moby Dick. Ces œuvres offrent des leçons de vie, des récits d’apprentissage et des aventures captivantes, souvent adaptés pour être accessibles aux jeunes lecteurs, faisant d’elles des classique littérature jeunesse incontournables.

Comment la nature est-elle représentée dans la littérature américaine classique ?

La nature est souvent représentée comme une force puissante et indomptée, à la fois source de beauté, de spiritualité, et de danger. Elle sert de toile de fond aux quêtes individuelles, de miroir aux tourments intérieurs et de symbole de la liberté ou des défis inhérents à l’expansion de la nation américaine.

Conclusion

Notre incursion dans le monde de la litterature americaine classiques nous a menés à travers des paysages littéraires riches et complexes, où l’écho des Lumières françaises se mêle à l’esprit pionnier d’une nation en devenir. Nous avons découvert des voix singulières, des thèmes universels et des styles innovants qui, loin des canons de notre Grand Siècle, ont su sculpter un patrimoine littéraire d’une majesté et d’une profondeur indéniables. Chaque œuvre est un voyage, chaque auteur un guide vers les profondeurs de l’âme humaine et les particularités d’une culture.

Ces classiques américains, par leur force narrative et leur résonance émotionnelle, nous invitent à une réflexion sur la diversité des expressions de l’esprit humain et sur la manière dont chaque culture, avec ses propres héritages et ses propres défis, contribue à la grande symphonie de la littérature mondiale. En fin de compte, l’amour pour la littérature, qu’elle soit française ou américaine, est un amour pour l’humanité elle-même, dans toute sa splendeur et sa complexité. Puissions-nous toujours garder l’esprit ouvert à ces dialogues transatlantiques, car ils sont la preuve vivante que la beauté et la sagesse ne connaissent ni frontières ni époque.