Telle une mosaïque délicate où chaque tesselle raconte une histoire millénaire, la Littérature Arabe Classique se déploie avec une grandeur et une finesse qui, bien souvent, échappent à l’œil occidental non averti. Pour “Pour l’amour de la France”, dont la mission est d’éclairer les joyaux de la pensée et de la langue, il est essentiel de reconnaître et de célébrer l’universalité de la beauté littéraire, même lorsqu’elle puise ses sources dans des contrées lointaines. La littérature arabe classique, loin d’être une simple curiosité historique, est un continent de sagesse, de poésie et de récits qui a nourri l’imaginaire mondial et continue de dialoguer avec les grandes œuvres de l’humanité, y compris celles de notre cher héritage français. Plongeons ensemble dans ce bassin de lumière et d’intelligence qui, à travers les siècles, a su forger des chefs-d’œuvre d’une résonance inégalée.

Aux Sources du Verbe : Genèse et Contexte Historique de la Littérature Arabe Classique

L’épopée de la littérature arabe classique prend racine bien avant l’avènement de l’Islam, dans les sables ardents de la péninsule Arabique. La poésie préislamique, ou Jahiliyya, avec ses qasidas d’une force évocatrice stupéfiante, célébrait déjà les valeurs bédouines : l’honneur, le courage, l’amour et la fidélité au clan. Ces chants des poètes-guerriers, souvent improvisés, furent les premiers reflets d’une sensibilité exacerbée à la nature et aux passions humaines. Le Coran, texte fondateur de l’Islam au VIIe siècle, va non seulement bouleverser la spiritualité mais aussi le langage, établissant une norme stylistique et une richesse lexicale inégalées, devenant ainsi la pierre angulaire de toute l’expression littéraire à venir.

Quand la littérature arabe classique a-t-elle atteint son apogée ?

La littérature arabe classique a connu son âge d’or principalement sous les dynasties Omeyyade et Abbasside, du VIIIe au XIIIe siècle. C’est durant cette période que des villes comme Bagdad, Damas, Le Caire et Cordoue devinrent des foyers intellectuels où poètes, philosophes, scientifiques et conteurs produisaient une œuvre immense et diversifiée, marquant l’apogée de cette tradition littéraire.

L’expansion de l’Empire arabe, de l’Espagne à l’Inde, a créé un vaste espace d’échanges culturels et scientifiques. Les califats, en particulier celui des Abbassides avec leur légendaire “Maison de la Sagesse” (Bayt al-Hikma) à Bagdad, encouragèrent la traduction des œuvres grecques, perses et indiennes, enrichissant la pensée arabe de nouvelles perspectives philosophiques et scientifiques. C’est dans ce terreau fertile que la littérature arabe classique a pu s’épanouir, mariant la poésie lyrique à la rigueur de la philosophie, la finesse de la prose à la profondeur de la mystique.

Les Harmonies Thématiques : Motifs et Symboles Récurents

La richesse de la littérature arabe classique réside aussi dans la diversité et la profondeur de ses thèmes, souvent imbriqués dans une danse élégante entre le profane et le sacré. L’amour, sous toutes ses formes – qu’il soit charnel (ghazal), courtois ou mystique (ishq soufi – est un motif omniprésent. La sagesse et la quête de la connaissance sont également des piliers, reflétant une civilisation qui vénérait l’intellect et la spéculation philosophique. L’héroïsme, la satire sociale, la méditation sur la destinée humaine et la louange des souverains complètent ce tableau foisonnant.

Les symboles puisent souvent dans l’environnement naturel, en particulier celui du désert, où la solitude et la grandeur se côtoient. Le chameau, la gazelle, le palmier, les étoiles nocturnes sont autant de métaphores puissantes. Mais au-delà de l’imagerie, c’est l’âme elle-même, avec ses paradoxes et ses aspirations, qui est sondée avec une perspicacité rare.

Thèmes Majeurs de la Littérature Arabe Classique :

- L’Amour : Du désir charnel à la ferveur mystique.

- La Sagesse et la Connaissance : L’éloge de l’intellect et de la science.

- L’Héroïsme et l’Honneur : Les vertus chevaleresques et le courage.

- La Mystique (Soufisme) : La quête de l’union divine et de la transcendance.

- La Nature et le Voyage : Le désert, le jardin, et l’odyssée humaine.

- La Satire et la Critique Sociale : L’observation aigüe des mœurs de la cour et de la société.

C’est dans cette exploration continue de l’expérience humaine que l’on perçoit la profonde humanité de cette littérature, une résonance universelle qui transcende les frontières du temps et de la géographie. Comme le soulignait le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent arabisant à la Sorbonne : “La persistance des thèmes de l’amour et de la sagesse dans la littérature arabe classique n’est pas un simple reflet de préoccupations d’époque ; c’est un témoignage éclatant de la constance des interrogations humaines, un écho à ce que les plus grands poètes français, de Ronsard à Baudelaire, ont cherché à capturer.”

L’Art de l’Éloquence : Techniques Stylistiques et Formes Littéraires

La littérature arabe classique est avant tout un art de la parole, où la forme et le fond s’unissent dans une quête constante de la beauté et de la persuasion. La langue arabe, d’une richesse lexicale et d’une souplesse grammaticale exceptionnelles, offre un terrain de jeu inouï pour les poètes et les prosateurs.

Principales Formes Littéraires et Techniques Stylistiques :

La Poésie :

- La Qasida : Poème long et complexe, souvent divisé en sections thématiques (le départ, la louange, la satire). C’est la forme reine, exigeant une maîtrise parfaite de la métrique et de la rime.

- Le Ghazal : Poème lyrique court, dédié à l’amour, exprimant la passion, le chagrin ou la joie.

- Le Ruba’i : Quatrain concis et souvent philosophique, popularisé en Perse et adopté par les poètes arabes.

- Le Madih : Ode de louange, souvent dédiée à un souverain ou une personnalité.

- La Khamriyyat : Poèmes bachiques, célébrant le vin et les plaisirs de la vie.

La Prose :

- L’Adab : Littérature des “belles-lettres”, regroupant essais, anecdotes, maximes et récits courts, souvent à visée éducative ou éthique. Ibn al-Muqaffa’ en est une figure emblématique.

- Les Maqamat : Sorte de “séances” en prose rimée, où un narrateur rencontre un personnage ingénieux et souvent espiègle, offrant une satire sociale pleine d’humour et de virtuosité linguistique. Al-Hariri est le maître incontesté de cette forme.

- Les Mille et Une Nuits (Alf Layla wa Layla) : Chef-d’œuvre de la narration orale, recueil de contes enchâssés, où Shahrazad, par son art de la parole, retarde sa propre exécution en captivant le sultan. C’est une encyclopédie de l’imaginaire, mélangeant merveilleux, aventure, érotisme et sagesse populaire.

- Les Histoires et Chroniques : Des récits historiques détaillés, comme ceux d’Al-Tabari, qui jettent une lumière précieuse sur l’époque.

- La Philosophie et les Sciences : Des traités d’une clarté remarquable, de la médecine d’Avicenne à la logique d’Averroès, souvent rédigés dans une prose élégante qui témoigne d’une grande maîtrise intellectuelle.

L’éloquence (balagha) est au cœur de cet art, se manifestant par une utilisation sophistiquée de la rhétorique, des métaphores, des comparaisons et des allusions. Chaque mot est choisi avec précision pour sa sonorité, sa signification et sa capacité à évoquer des images vives.

Quelles sont les principales formes poétiques de la littérature arabe classique ?

Les principales formes poétiques sont la qasida, un poème long et monorime couvrant divers thèmes ; le ghazal, court et lyrique, dédié à l’amour ; le ruba’i, quatrain philosophique ; ainsi que des genres comme le madih (louange) et la khamriyyat (poèmes bachiques), toutes caractérisées par une rigueur métrique et une richesse stylistique.

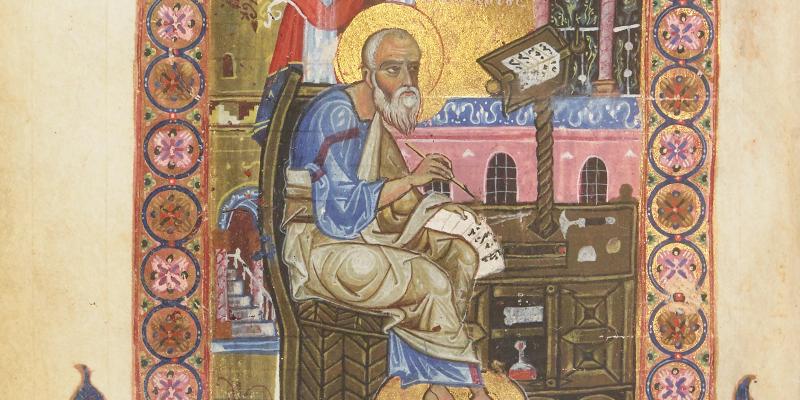

Un manuscrit enluminé ancien de littérature arabe classique avec des motifs calligraphiques complexes, reflétant la beauté de l'art arabe médiéval.

Un manuscrit enluminé ancien de littérature arabe classique avec des motifs calligraphiques complexes, reflétant la beauté de l'art arabe médiéval.

Échos et Résonances : L’Influence de la Littérature Arabe Classique sur l’Occident

Il serait réducteur de concevoir la littérature arabe classique comme une entité isolée. Son rayonnement fut immense, et ses ondes ont atteint les rivages de l’Europe, laissant une empreinte indélébile sur notre propre développement intellectuel et littéraire. Dès le Moyen Âge, grâce aux traductions réalisées en Al-Andalus (l’Espagne musulmane) et en Sicile, les œuvres d’Averroès (Ibn Rushd) et d’Avicenne (Ibn Sina) ont révolutionné la philosophie et la médecine européennes, contribuant à la redécouverte d’Aristote et à l’émergence de la scolastique.

L’influence ne se limita pas à la philosophie. La poésie courtoise des troubadours de Provence fut, pour certains chercheurs, imprégnée de motifs et de structures poétiques arabes, notamment le ghazal. Le concept de l’amour idéalisé, si cher à la littérature française médiévale, pourrait bien avoir trouvé des échos dans cette tradition méditerranéenne. Plus tard, à l’époque moderne, des œuvres comme Les Mille et Une Nuits, traduites par Antoine Galland au XVIIIe siècle, ont provoqué une véritable onde de choc en Europe. Voltaire, dans Zadig ou la Destinée, s’inspire clairement des contes orientaux pour sa narration philosophique. Les Romantiques français, de Victor Hugo à Gérard de Nerval, ont succombé au charme de l’Orient, y puisant des sources d’exotisme, de mystère et d’inspiration pour leurs propres créations. Pensons à ces salons parisiens où l’on déclamait avec délectation les aventures d’Aladin ou de Sindbad le Marin, ouvrant les esprits à des univers lointains et enchanteurs.

“L’Orient, pour l’Occident, fut longtemps un miroir déformant, certes, mais un miroir qui révéla des facettes insoupçonnées de l’âme humaine et des formes narratives d’une ingéniosité folle. La littérature arabe classique n’est pas une simple influence ; c’est une composante essentielle de la conversation universelle des lettres,” affirme le Dr. Hélène Moreau, historienne de la littérature comparée à l’École Normale Supérieure.

C’est cette capacité à tisser des liens entre les cultures, à enrichir le corpus des idées et des formes, qui fait de la littérature arabe classique un domaine d’étude si précieux. Elle nous rappelle que le génie humain ne connaît pas de frontières et que la beauté du verbe est un patrimoine partagé.

Comment la littérature arabe classique a-t-elle enrichi la pensée européenne ?

Elle a enrichi la pensée européenne de manière significative, notamment par la traduction d’œuvres philosophiques et scientifiques grecques, et par des contributions originales en médecine et en astronomie. Son influence s’est aussi étendue à la littérature, notamment à la poésie courtoise et aux structures narratives, comme en témoignent Les Mille et Une Nuits qui ont fasciné et inspiré de nombreux auteurs européens.

Un Héritage Vivant : La Littérature Arabe Classique Aujourd’hui

Loin d’être reléguée aux annales poussiéreuses de l’histoire, la littérature arabe classique continue de résonner puissamment dans le monde contemporain. Elle est une source d’inspiration inépuisable pour les écrivains, les artistes et les penseurs du monde arabe et au-delà. Ses textes sont réédités, traduits et étudiés avec une ferveur renouvelée, non seulement comme des monuments du passé, mais comme des œuvres vivantes qui éclairent les défis et les aspirations actuelles. Les Mille et Une Nuits continuent d’enchanter des millions de lecteurs, preuve de la pertinence intemporelle de la narration.

L’étude de cette littérature offre une clé essentielle pour comprendre les racines profondes de la culture arabe et musulmane, permettant un dialogue plus riche et nuancé avec d’autres civilisations. Elle nourrit une quête d’identité et de renouveau, en puisant dans la richesse d’un patrimoine intellectuel et esthétique d’une valeur inestimable.

“La littérature arabe classique est un fleuve qui ne tarit jamais. Elle informe les sensibilités modernes, inspire les poètes d’aujourd’hui et nous rappelle que la créativité humaine est une force continue, un dialogue constant entre les âges et les cultures,” observe le Professeur Omar Khalid, spécialiste en littérature comparée à l’Université du Caire.

Quels sont les auteurs majeurs de la littérature arabe classique ?

Parmi les figures tutélaires de la littérature arabe classique, l’on compte des poètes comme Al-Mutanabbi, célèbre pour ses louanges et ses satires au Xe siècle ; Abu Nuwas, maître de la poésie bachique et de l’amour au VIIIe siècle ; et Al-Ma’arri, philosophe et poète aveugle du XIe siècle. En prose, Al-Jahiz (IXe siècle) excelle dans l’adab, tandis qu’Ibn Tufayl (XIIe siècle) nous offre le récit philosophique de Hayy ibn Yaqdhan. Bien sûr, les compilateurs anonymes des Mille et Une Nuits demeurent des géants de la narration.

Quelle est la place de la poésie préislamique dans ce corpus ?

La poésie préislamique occupe une place fondatrice et vénérée dans la littérature arabe classique. Elle a établi les conventions métriques, thématiques et stylistiques qui ont influencé toute la production poétique ultérieure. Les Mu’allaqat, ou “Les Suspendues”, sont sept ou dix odes majeures considérées comme les sommets de cette période, célébrant l’honneur tribal, la bravoure, l’amour et le désert, et témoignent d’une tradition orale d’une richesse immense.

Comment les traductions ont-elles façonné la perception de cette littérature ?

Les traductions ont été cruciales. D’abord, à Bagdad, les traductions en arabe d’œuvres grecques et persanes ont enrichi la pensée arabe elle-même. Plus tard, les traductions en latin et en langues vernaculaires européennes, notamment des Mille et Une Nuits par Antoine Galland, ont permis à cette littérature d’atteindre un public occidental plus large, modifiant profondément sa perception et inspirant de nombreux écrivains et artistes, bien que parfois à travers le prisme de l’orientalisme.

La littérature arabe classique est-elle uniquement religieuse ?

Non, la littérature arabe classique est loin d’être uniquement religieuse. Bien que le Coran et les textes religieux aient eu une influence majeure, elle englobe un vaste éventail de thèmes profanes. On y trouve des poèmes d’amour, des odes au vin, des satires sociales, des contes d’aventure, des traités philosophiques et scientifiques, et des chroniques historiques, explorant la condition humaine dans toute sa complexité et sa diversité, dépassant largement le cadre strict du sacré.

Quel rôle a joué Al-Andalus dans la diffusion de cette culture ?

Al-Andalus, l’Espagne musulmane, a joué un rôle de passerelle essentiel dans la diffusion de la littérature arabe classique vers l’Occident. Des villes comme Cordoue et Grenade étaient des centres intellectuels et culturels où la poésie, la philosophie et les sciences arabes prospéraient. Les traductions d’œuvres arabes en latin par des savants chrétiens et juifs d’Al-Andalus ont permis à la pensée et à la littérature arabes de pénétrer en Europe, marquant durablement la Renaissance et la philosophie médiévale.

L'architecture d'Al-Andalus, la Grande Mosquée de Cordoue, soulignant l'héritage de la culture arabe classique en Espagne.

L'architecture d'Al-Andalus, la Grande Mosquée de Cordoue, soulignant l'héritage de la culture arabe classique en Espagne.

Conclusion

En définitive, explorer la littérature arabe classique n’est pas seulement un voyage à travers les siècles et les déserts, c’est une plongée dans l’âme humaine elle-même, une rencontre avec un génie littéraire d’une richesse inouïe. Pour “Pour l’amour de la France”, il est évident que la grandeur de notre propre patrimoine est magnifiée lorsque nous acceptons de voir au-delà de nos frontières, reconnaissant la beauté et la profondeur des voix qui ont chanté, conté et philosophé sous d’autres cieux. Cette tradition, avec ses poètes inspirés, ses conteurs infatigables et ses penseurs lumineux, a non seulement façonné sa propre civilisation, mais a également tissé des liens invisibles mais puissants avec l’Occident, enrichissant le grand fleuve des lettres universelles. Puissions-nous continuer à lire, à traduire et à méditer sur ces pages sublimes, pour que l’éclat intemporel de la littérature arabe classique continue d’illuminer notre compréhension du monde et de nous-mêmes, offrant une perspective précieuse sur la richesse infinie de l’esprit humain.