Dans le vaste panthéon de la culture française, un dialogue incessant et fécond se tisse entre les arts et la parole écrite, donnant naissance à un domaine d’une richesse inouïe : la Littérature Artistique. Bien plus qu’une simple description d’œuvres picturales ou sculpturales, elle constitue un genre à part entière où la plume s’efforce de capter l’essence du visuel, de transfigurer l’image en verbe, et d’offrir une nouvelle dimension à l’expérience esthétique. C’est une invitation à percevoir, au-delà de la matérialité de l’œuvre d’art, les résonances profondes qu’elle éveille dans l’esprit du contemplateur, et à explorer comment la sensibilité artistique peut façonner le langage lui-même.

Aux Sources de la Littérature Artistique : Un Dialogue Ancien

La France, terre d’excellence artistique et littéraire, a toujours favorisé ce croisement des disciplines. L’idée que l’art et la littérature sont deux facettes d’une même quête de beauté et de vérité n’est pas nouvelle, mais sa formalisation en tant que “littérature artistique” a des racines profondes. Dès l’Antiquité, avec les ekphraseis grecques, la description verbale des œuvres d’art visait à évoquer par les mots ce que les yeux percevaient. En France, cette tradition a été ravivée et magnifiée à travers les siècles.

Quelle est l’origine philosophique de la littérature artistique ?

La littérature artistique trouve ses fondements philosophiques dans l’esthétique et la critique d’art, qui ont émergé comme disciplines à part entière à partir du XVIIIe siècle. Elle repose sur la conviction que l’œuvre d’art n’est pas seulement un objet de perception, mais aussi un sujet de réflexion profonde, capable de stimuler l’intellect et les émotions, et de se prêter à une interprétation verbale riche et nuancée.

Les salons littéraires du XVIIIe siècle, puis l’émergence de la critique d’art au XIXe siècle, ont créé un terreau fertile pour l’épanouissement de ce genre. Des figures emblématiques, telles que Diderot avec ses Salons, ont posé les jalons d’une écriture qui ne se contente pas de relater, mais qui analyse, interprète, et parfois même réinvente l’œuvre d’art par la force du style. C’est une véritable immersion dans l’imaginaire du critique, qui, armé de ses mots, nous guide à travers les toiles et les marbres, en révélant des aspects insoupçonnés.

Comment le 17e siècle a-t-il influencé cette symbiose ?

Le Grand Siècle, notamment avec sa littérature du xviie siècle, a jeté les bases d’une esthétique de la clarté et de l’équilibre, où la perfection formelle était prisée dans tous les domaines artistiques. Bien que la critique d’art ne soit pas encore formalisée, les écrits sur l’art des académiciens et des théoriciens comme André Félibien posaient déjà les principes d’une appréciation et d’une description méthodique des œuvres, prélude à la littérature artistique plus subjective des siècles suivants. C’est une période où les règles classiques cherchaient à unifier les arts, en soulignant l’harmonie et la proportion.

Les Grands Maîtres et les Mouvements Clés de la Littérature Artistique Française

La France a vu naître et s’épanouir une pléiade d’écrivains qui ont su élever la description d’art au rang d’une forme d’expression artistique à part entière. Leurs textes ne sont pas de simples commentaires, mais de véritables créations qui dialoguent avec l’œuvre originale.

Qui sont les figures emblématiques de la littérature artistique au XIXe siècle ?

Au XIXe siècle, des auteurs tels que Charles Baudelaire, Théophile Gautier et Joris-Karl Huysmans ont profondément marqué la littérature artistique, transformant la critique en une forme d’art à part entière. Baudelaire, en particulier, avec ses Salons, a révolutionné le genre en y insufflant une dimension poétique et une subjectivité passionnée, capable de révéler « l’héroïsme de la vie moderne ».

Leurs plumes ont su capturer l’esprit de leur temps, reflétant les évolutions esthétiques et les questionnements philosophiques. Ils ne se contentaient pas d’analyser, ils ressentaient, ils interprétaient, ils forgeaient des liens invisibles entre l’œuvre et l’âme humaine. L’influence de victor huf sur l’esthétique romantique, par exemple, bien que principalement littéraire, a également teinté la perception de l’art de son époque, incitant à une appréciation plus émotionnelle et grandiose.

Les principes directeurs de la critique d’art du XIXe siècle :

- La subjectivité assumée : Le critique n’est plus un simple observateur objectif, mais un interprète sensible dont les émotions et les impressions sont au cœur de l’analyse.

- La quête de la “modernité” : Baudelaire, notamment, a exhorté les artistes à puiser leur inspiration dans la vie contemporaine, et les critiques à célébrer cette audace.

- Le style comme œuvre d’art : La manière d’écrire sur l’art devient aussi importante que l’objet décrit, le verbe se faisant l’égal du pinceau.

Comment le mouvement symboliste a-t-il enrichi la littérature artistique ?

Le Symbolisme, mouvement majeur de la fin du XIXe siècle, a apporté une nouvelle profondeur à la littérature artistique en privilégiant la suggestion, l’allusion et la recherche des correspondances entre les arts. Pour les symbolistes, l’art ne devait pas imiter la réalité, mais la transfigurer, cherchant à exprimer l’invisible, le spirituel, et les états d’âme.

Des auteurs comme Stéphane Mallarmé ou Paul Valéry, bien que moins directement impliqués dans la critique d’art des Salons, ont incarné cette approche en élaborant une prose poétique et exigeante qui tendait vers l’évocation plutôt que la description frontale. Leurs écrits sur l’esthétique, leurs réflexions sur la création, sont eux-mêmes des exemples éblouissants de littérature artistique, où le mot s’élève à la hauteur de l’idée et de la forme. Cette période a également vu une explosion d’intérêt pour les mondes intérieurs et les symboles, influençant profondément la manière dont les artistes et les écrivains percevaient et interprétaient le réel.

L’Art de l’Écriture : Techniques et Styles au Service de l’Image

La littérature artistique ne se distingue pas seulement par son sujet, mais aussi par la virtuosité de son écriture. Pour rendre justice à l’œuvre d’art, le texte doit rivaliser de finesse, de précision et d’inventivité.

Quelles sont les techniques stylistiques utilisées pour décrire une œuvre d’art ?

Les écrivains de littérature artistique emploient un éventail de techniques stylistiques pour transposer l’expérience visuelle en mots, allant de l’ekphrasis détaillée à la métaphore audacieuse. La description, souvent très sensorielle, vise à recréer l’atmosphère et les émotions suscitées par l’œuvre.

Ils utilisent fréquemment des figures de style telles que la métaphore filée pour établir des ponts entre le visuel et le conceptuel, la synesthésie pour associer les sensations (voir une couleur “criarde” ou une forme “musicale”), et l’analogie pour éclairer une œuvre par une autre référence culturelle. La phrase se fait pinceau, modelant les couleurs et les formes par la seule force des mots. C’est une danse délicate entre le visible et l’invisible, où le lecteur est invité à voir avec les yeux de l’écrivain.

Comment les critiques ont-ils analysé les techniques artistiques à travers leurs écrits ?

Les critiques de la littérature artistique se sont souvent penchés sur les techniques propres aux artistes, allant au-delà de la simple description pour décortiquer les méthodes. Ils examinent la touche du peintre, la lumière, la composition, les matériaux utilisés, et la manière dont ces éléments contribuent au sens global de l’œuvre.

Cette approche analytique permet de mieux comprendre l’intention de l’artiste et l’impact de son travail. Par exemple, un critique pourrait analyser la façon dont le pointillisme de Seurat crée une vibration optique, ou comment la sculpture de Rodin exprime le mouvement et la passion par la torsion des corps. Pour ceux qui s’intéressent aux évolutions du XXe siècle, la 20e siecle litterature francaise a également vu une diversification des approches critiques, intégrant des dimensions psychologiques et sociologiques à l’analyse artistique.

La Littérature Artistique à Travers les Âges : Évolution et Réception Critique

De Diderot à Barthes, la littérature artistique a évolué, reflétant les changements des mentalités, des théories esthétiques et des pratiques artistiques.

Quelles ont été les évolutions majeures de la littérature artistique au XXe siècle ?

Au XXe siècle, la littérature artistique a connu des transformations profondes, s’éloignant parfois de la simple description pour explorer des approches plus théoriques, psychologiques ou psychanalytiques de l’art. Des auteurs comme André Malraux, avec son Musée imaginaire, ont élargi le champ en considérant l’art dans une perspective universelle et transculturelle.

Avec l’avènement des avant-gardes et de l’art moderne, la critique a dû s’adapter à des formes d’expression nouvelles et parfois déconcertantes. La littérature artistique s’est ainsi enrichie de nouvelles voix, explorant les liens entre l’art et l’inconscient, l’art et la société, ou l’art et le langage lui-même. C’est une période de grande effervescence intellectuelle, où les frontières entre les disciplines se sont estompées, et où de nouvelles perspectives ont émergé sur la signification et la fonction de l’art dans un monde en mutation.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de l’esthétique contemporaine, note à ce sujet : « Le XXe siècle a vu la littérature artistique se libérer des contraintes descriptives pour embrasser une dimension réflexive et philosophique. L’œuvre d’art est devenue un prétexte à une exploration plus vaste de la condition humaine et des mécanismes de la perception. »

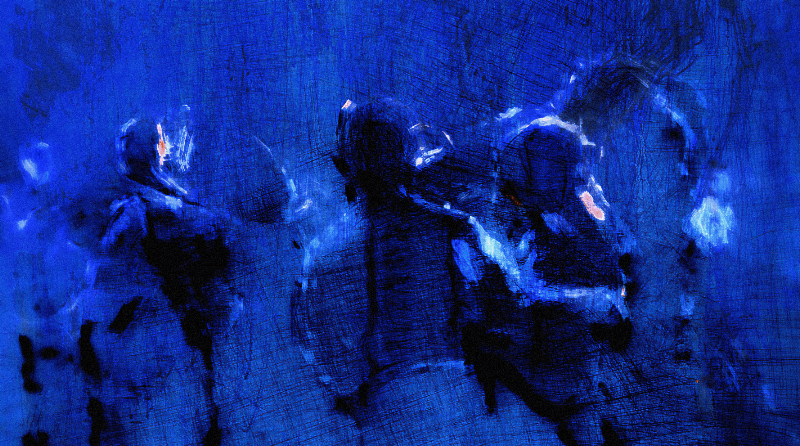

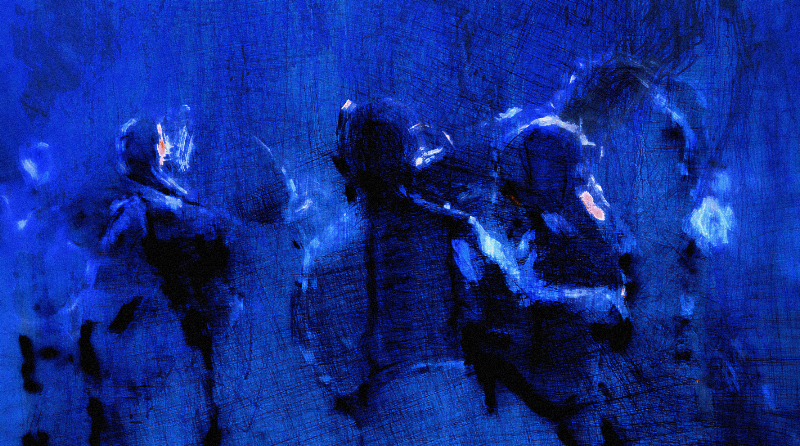

Représentation conceptuelle de l'intersection entre l'art moderne et la critique littéraire française, mettant en lumière le dialogue

Représentation conceptuelle de l'intersection entre l'art moderne et la critique littéraire française, mettant en lumière le dialogue

Quel est l’impact de la littérature artistique sur la culture contemporaine ?

Aujourd’hui, la littérature artistique continue de jouer un rôle crucial dans la médiation culturelle et la formation du goût esthétique. Elle aide le public à appréhender des œuvres d’art complexes, à en saisir les nuances et à en percevoir la beauté, même pour les œuvres exposées dans des lieux emblématiques comme le musee art moderne.

Dans un monde où l’image est omniprésente, la capacité des mots à donner du sens, à créer des narrations autour des œuvres, est plus pertinente que jamais. Les catalogues d’exposition, les revues d’art, les essais critiques et même les blogs culturels continuent de puiser dans cette tradition, offrant des clés de lecture et des perspectives nouvelles sur le patrimoine artistique. La Dr. Hélène Moreau, conservatrice au Centre Pompidou, affirme que « la littérature artistique est le pont indispensable entre l’œuvre et son public, un vecteur d’émotion et de compréhension qui réinvente sans cesse notre rapport à l’art. »

FAQs sur la Littérature Artistique

Qu’est-ce que la littérature artistique exactement ?

La littérature artistique est un genre littéraire qui explore et interprète les œuvres d’art visuel à travers le langage écrit. Elle va au-delà de la simple description pour analyser, critiquer, et poétiser l’expérience esthétique, créant ainsi une nouvelle œuvre à partir de l’original.

Pourquoi la littérature artistique est-elle importante ?

Elle est cruciale car elle enrichit notre compréhension de l’art, nous offrant des clés de lecture et des perspectives que la seule observation visuelle ne permettrait pas. Elle connecte l’art à des contextes historiques, philosophiques et personnels, augmentant ainsi sa résonance et sa signification.

Qui sont les principaux acteurs français de la littérature artistique ?

Des figures comme Denis Diderot, Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Joris-Karl Huysmans, André Malraux et Roland Barthes sont parmi les plus influents dans le développement et l’enrichissement de la littérature artistique française, chacun apportant une approche unique.

Comment la littérature artistique se distingue-t-elle de la simple critique d’art ?

La littérature artistique se distingue par son ambition littéraire et sa qualité stylistique. Si la critique d’art informe et évalue, la littérature artistique cherche à transfigurer l’œuvre par l’écriture elle-même, en faisant de l’analyse une expérience esthétique et poétique.

Peut-on trouver de la littérature artistique dans des œuvres contemporaines ?

Oui, absolument. Le genre continue de prospérer sous diverses formes, des essais critiques dans les revues d’art et les catalogues d’exposition aux écrits de romanciers et poètes qui s’inspirent des arts visuels. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques offrent aussi de nouveaux espaces pour cette exploration.

Conclusion : L’Écho Perpétuel de la Beauté

La littérature artistique n’est pas un phénomène figé dans le temps, mais un courant vivant et évolutif, témoin de la fascination inextinguible de l’homme pour la beauté et le sens. Elle nous rappelle que l’art, qu’il soit pictural, sculptural ou littéraire, est un langage universel, dont les échos résonnent à travers les époques et les cultures. En nous invitant à voir avec plus d’intensité, à ressentir avec plus de profondeur et à réfléchir avec plus d’acuité, elle forge notre regard et affine notre âme. C’est une invitation constante à célébrer cette osmose sublime entre l’image et le verbe, cette danse infinie où chaque art révèle l’autre, et où la littérature artistique se dresse en gardienne de cette conversation éternelle.