Dans l’écrin précieux de “Pour l’amour de la France”, où nous célébrons la grandeur et la subtilité de notre propre patrimoine littéraire, il est parfois judicieux de lever les yeux au-delà de nos frontières pour admirer d’autres étoiles au firmament de l’esprit humain. La Littérature Classique Japonaise, avec sa délicatesse exquise et sa profondeur méditative, offre un tel spectacle, invitant à une exploration qui résonne avec notre quête universelle de beauté et de vérité. Elle n’est pas un simple recueil d’histoires anciennes, mais un miroir poli par les siècles, reflétant l’âme d’une civilisation dont la sophistication esthétique n’a d’égale que la richesse philosophique. Pour comprendre pleinement cette richesse, vous pouvez vous plonger dans les nuances de la classique littérature japonaise, une porte d’entrée vers un monde de poésie et de récits intemporels.

Nous, fervents défenseurs des élégances du Grand Siècle et des Lumières, pouvons y discerner des échos de nos propres préoccupations : la fugacité du temps, la complexité des sentiments, l’harmonie entre l’homme et la nature. Qu’il s’agisse de la verve de Molière ou de la gravité de Pascal, l’essence de la grande littérature réside dans sa capacité à transcender les cultures et les époques. La littérature japonaise, depuis l’époque de Heian jusqu’à l’ère Edo, a su capter cette essence avec une grâce toute particulière, nous offrant des chefs-d’œuvre dont l’écho continue d’enrichir notre sensibilité. Cet article se propose d’être votre guide dans ce jardin de lettres orientales, révélant ses parfums subtils et ses structures harmonieuses, afin de nourrir une admiration et une compréhension profondes de ce trésor de l’humanité.

Les Origines Enchantées et le Contexte Spirituel de la Littérature Classique Japonaise

Quand la littérature classique japonaise a-t-elle connu son apogée ?

La littérature classique japonaise a connu son apogée durant l’époque de Heian (794-1185), une période de paix et de raffinement intense où la cour impériale de Kyōto devint le centre névralgique de la culture et des arts. C’est à ce moment que furent créés des chefs-d’œuvre inégalés en prose et en poésie, témoignant d’une sensibilité esthétique et d’une psychologie d’une rare finesse.

L’époque de Heian fut un âge d’or pour les arts de la cour, où l’élégance et la sensibilité étaient érigées en vertus cardinales. Tandis que l’Europe médiévale s’ancrait dans une tradition orale et religieuse, le Japon voyait s’épanouir une littérature écrite, majoritairement l’œuvre de femmes de la haute société. Elles écrivaient dans une langue vernaculaire – le kana – qui permettait une expression plus directe et nuancée que le chinois classique, réservé aux hommes. Le contexte sociopolitique, marqué par une centralisation du pouvoir et une absence relative de conflits majeurs, a favorisé l’émergence d’une culture de loisir et d’introspection.

Les racines philosophiques de cette efflorescence puisent profondément dans le bouddhisme, notamment le concept d’impermanence (mujō), et dans la spiritualité shintoïste, qui met l’accent sur la beauté et la sacralité de la nature. Ces influences ont façonné une vision du monde où la fugacité de l’existence est perçue non comme une fatalité tragique, mais comme une source de mélancolie douce et d’appréciation pour l’instant présent. Cette perméabilité aux vérités existentielles, que l’on retrouve également chez nos moralistes français comme La Rochefoucauld ou Montaigne, confère à la littérature japonaise une résonance universelle.

Analyse des Thèmes Prégnants et des Motifs Récurrents

Quels sont les thèmes centraux de la littérature classique japonaise ?

Les thèmes centraux de la littérature classique japonaise tournent autour de l’impermanence de toutes choses (mujō), la beauté mélancolique de la vie (mono no aware), la suggestion et le mystère (yūgen), et l’idéal de la simplicité rustique (wabi-sabi). Ces concepts esthétiques et philosophiques imprègnent les œuvres, offrant une profondeur méditative unique.

Le mono no aware, cette douce tristesse face à la beauté éphémère du monde, est sans doute l’un des motifs les plus touchants et les plus distinctifs de la sensibilité japonaise. C’est la nostalgie ressentie à la vue des fleurs de cerisier qui tombent, la mélancolie d’un amour fugace ou la prise de conscience que toute chose, aussi belle soit-elle, est vouée à disparaître. Ce sentiment, loin d’être pessimiste, invite à une appréciation plus intense de la vie et de ses joies passagères. On peut y voir une réminiscence de l’épicurisme ou de la poésie élégiaque européenne, où la beauté du monde est souvent teintée de la conscience de sa propre finitude.

Le yūgen, quant à lui, évoque une beauté profonde, mystérieuse et difficilement exprimable. C’est l’art de la suggestion, du non-dit, de ce qui est ressenti plutôt que montré. Il se manifeste dans la pénombre d’un jardin, le murmure du vent dans les pins, ou l’écho lointain d’une flûte. Ce concept, proche de notre idée du sublime, invite à la contemplation et à l’imagination, sollicitant le lecteur à combler les silences de l’œuvre par sa propre sensibilité.

Les images et symboles dans la littérature japonaise sont souvent puisés dans la nature : les cerisiers (sakura) pour l’éphémère, la lune pour la beauté mystérieuse et changeante, les montagnes pour l’éternité et la solitude. Ces éléments ne sont pas de simples décors, mais des acteurs à part entière, reflétant les états d’âme des personnages et les vérités universelles.

Les Techniques Artistiques et le Style des Maîtres Japonais

Comment le style littéraire japonais se distingue-t-il ?

Le style littéraire japonais se distingue par sa concision, sa musicalité et son emploi évocateur d’images sensorielles. Il privilégie la suggestion à la description explicite, invitant le lecteur à une participation active par l’interprétation des silences et des non-dits. La poésie est souvent entrelacée avec la prose, créant un rythme unique et une texture riche.

Les auteurs japonais, comme Murasaki Shikibu dans Le Dit du Genji (Genji Monogatari), démontrent une maîtrise inégalée de la psychologie humaine. La finesse des portraits, la complexité des relations et la subtilité des dialogues rappellent la perspicacité des moralistes français. Le style est souvent lyrique, empli de digressions poétiques et de réflexions philosophiques, mêlant harmonieusement la narration aux vers. L’absence de points de vue omniscients clairs et l’ambiguïté intentionnelle sont des techniques narratives qui obligent le lecteur à une immersion profonde, une forme d’engagement intellectuel que nos écrivains du XVIIIe siècle, tels Marivaux, ont également explorée pour dépeindre les labyrinthes du cœur.

Les formes poétiques telles que le waka (poèmes de 31 syllabes) et, plus tard, le haïku (poèmes de 17 syllabes), sont des exercices de concision et d’évocation. Elles capturent un instant, une sensation, un aperçu de la nature ou un sentiment, avec une économie de mots qui force à l’essentiel. Cette discipline de la forme, où chaque syllabe compte, n’est pas sans rappeler la rigueur de la poésie classique française, où la contrainte métrique et la recherche de la juste rime étaient les garantes de l’élégance et de la force du propos.

Influence Durable et Réception Critique au Fil des Siècles

Quelle a été l’influence de la littérature classique japonaise sur sa propre culture ?

L’influence de la littérature classique japonaise sur sa propre culture est colossale, façonnant les sensibilités esthétiques, les codes sociaux et les valeurs morales pour des siècles. Des œuvres comme Le Dit du Genji sont devenues des références incontournables, inspirant d’innombrables adaptations artistiques, de la peinture au théâtre Nô, et définissant un idéal de beauté et de comportement raffiné.

Ces œuvres ont non seulement défini les canons littéraires et esthétiques du Japon, mais ont également imprégné l’ensemble de sa production artistique : la peinture, l’arrangement floral (ikebana), la cérémonie du thé, le théâtre Nô et Kabuki. Les motifs et les récits du Genji Monogatari sont devenus un réservoir inépuisable pour les artistes, tout comme les mythes gréco-romains ont nourri l’art occidental. La réception critique fut d’abord interne, la cour elle-même étant le premier public, appréciant la nouveauté et la virtuosité des œuvres. Plus tard, avec l’ouverture du Japon à l’Occident, des figures comme Arthur Waley ont permis au monde de découvrir ces trésors, suscitant une admiration souvent mêlée d’étonnement face à une telle modernité psychologique et narrative bien avant l’avènement du roman occidental.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent japonologue à la Sorbonne, observe avec perspicacité : « La littérature classique japonaise n’est pas un exotisme, mais une autre facette de l’universel, une mélodie différente jouée sur des cordes que nous reconnaissons, celle de la condition humaine et de ses aspirations éternelles. Son impact sur la psyché japonaise est comparable à celui de nos tragédiens sur l’âme française. »

Comparaisons Éclairantes avec la Littérature Française Classique

En quoi la littérature classique japonaise se rapproche-t-elle de la littérature française du XVIIe siècle ?

La littérature classique japonaise se rapproche de la littérature française du XVIIe siècle par sa recherche d’une certaine perfection formelle, son exploration approfondie de la psychologie humaine, et son souci de l’élégance du langage. Les deux traditions, bien que distinctes, partagent une volonté d’observer et de dépeindre les passions et les mœurs de leur époque avec une acuité remarquable.

Si nos Racine et Corneille peignaient les tourments de l’âme dans le cadre strict de la tragédie classique, les auteurs japonais, comme Murasaki Shikibu, disséquaient les nuances des sentiments et les jeux de pouvoir au sein de la cour impériale. Leurs préoccupations sont étonnamment similaires : la question de l’honneur, de la gloire, de l’amour, de la jalousie, et des contraintes sociales. Les héroïnes de Le Dit du Genji déploient une complexité psychologique qui n’a rien à envier aux figures féminines de Molière ou de Mme de La Fayette.

La discipline stylistique des poètes de la cour de Heian, avec leurs waka ciselés, trouve un écho dans la rigueur des sonnets et des fables de La Fontaine, où chaque mot est pesé, chaque image choisie pour son impact et sa justesse. De même, la quête du yūgen – cette beauté suggestive et mystérieuse – peut être rapprochée de la subtilité des « précieuses » qui, malgré les moqueries de Molière, cherchaient une forme d’expression raffinée et allusive dans leurs salons.

Un autre point de convergence réside dans l’importance du langage comme vecteur d’art et de distinction sociale. Au Japon comme en France, la maîtrise de la rhétorique et de l’écriture était un signe d’éducation et de raffinement, essentiel pour naviguer dans les cercles aristocratiques. Les échanges poétiques, les calligraphies élégantes, les correspondances savantes, étaient autant de marqueurs d’une culture où le verbe était roi.

L’Écho de l’Ancien Japon dans la Culture Contemporaine

Comment la littérature classique japonaise influence-t-elle la culture contemporaine ?

La littérature classique japonaise influence la culture contemporaine en fournissant un substrat esthétique et narratif intarissable pour de nouvelles créations artistiques. Ses thèmes intemporels de beauté, de fugacité et d’harmonie continuent d’inspirer les mangas, les animes, les films et même la mode, témoignant de sa pertinence persistante et de sa capacité à se réinventer.

Le Genji Monogatari, par exemple, a été adapté en films, séries télévisées, mangas et animes, prouvant que ses intrigues complexes et ses personnages nuancés peuvent encore captiver un public moderne. Les concepts esthétiques comme le wabi-sabi ont transcendé les arts pour influencer le design d’intérieur, l’architecture et la philosophie du quotidien, prônant la simplicité, l’authenticité et la beauté de l’imperfection.

Cette influence ne se limite pas au Japon. La renommée des haïkus a dépassé les frontières, inspirant des poètes et des écrivains du monde entier à adopter cette forme concise. Le Dr. Hélène Moreau, critique littéraire reconnue, affirme : « L’impact de la littérature classique japonaise sur la culture mondiale est indéniable. Elle a offert de nouvelles perspectives sur la narration, la poésie et l’esthétique, enrichissant notre lexique artistique global. » Même dans la culture populaire occidentale, on retrouve des clins d’œil à ces traditions, des films d’animation aux jeux vidéo, qui intègrent des éléments de l’imaginaire japonais classique. La manière dont la nature est célébrée, la profondeur des émotions explorées, et la quête d’une harmonie intérieure, sont autant de leçons que l’ancien Japon continue de nous offrir.

Pourquoi Le Dit du Genji est-il considéré comme un chef-d’œuvre ?

Le Dit du Genji est considéré comme un chef-d’œuvre pour sa complexité narrative, sa profondeur psychologique, son exploration des mœurs de la cour de Heian, et sa prose d’une beauté inégalée. Écrit par Murasaki Shikibu au début du XIe siècle, il est souvent salué comme le premier roman psychologique du monde, anticipant des thèmes et des techniques que l’Occident ne développerait que des siècles plus tard.

Il dépeint la vie, les amours et les intrigues du prince Genji avec une richesse de détails et une perspicacité qui forcent l’admiration. Le roman ne se contente pas de raconter une histoire ; il sonde l’âme humaine, explorant les désirs, les regrets, la beauté éphémère et la solitude existentielle. La manière dont Murasaki Shikibu tisse les vers poétiques dans le récit, les réflexions sur la nature et la société, et la psychologie nuancée de ses nombreux personnages, en font une œuvre d’une modernité surprenante. Sa portée universelle réside dans sa capacité à évoquer des vérités fondamentales sur la condition humaine, rendant ce texte de plus de mille ans toujours aussi pertinent et émouvant aujourd’hui. C’est une exploration des facettes les plus intimes de l’existence, un véritable voyage au cœur de la sensibilité humaine.

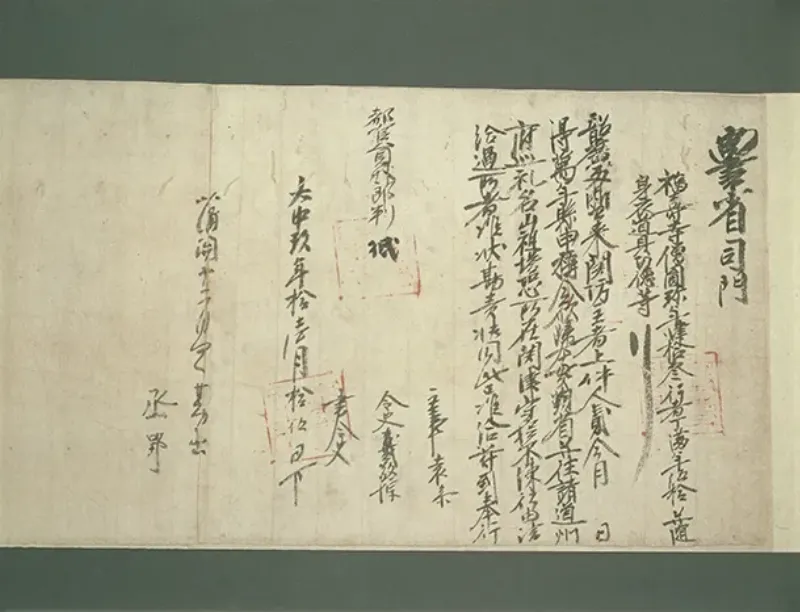

Un manuscrit ancien de la littérature classique japonaise, conservé avec soin comme un précieux patrimoine

Un manuscrit ancien de la littérature classique japonaise, conservé avec soin comme un précieux patrimoine

Questions Fréquemment Posées sur la Littérature Classique Japonaise

Qu’est-ce que le Mono no aware en littérature classique japonaise ?

Le Mono no aware est un concept esthétique fondamental de la littérature classique japonaise, désignant une douce mélancolie ou une émotion poignante ressentie face à la beauté éphémère et à l’impermanence des choses. C’est la prise de conscience que tout est transitoire, invitant à une appréciation profonde de l’instant présent.

Qui sont les auteurs majeurs de la littérature classique japonaise ?

Parmi les auteurs majeurs de la littérature classique japonaise, on compte Murasaki Shikibu, auteure du “Dit du Genji”, Sei Shônagon, connue pour “Notes de chevet”, et Kamo no Chômei, dont “Hôjôki” (Notes de ma cabane de moine) est une œuvre contemplative emblématique. Ces figures ont façonné le paysage littéraire de l’époque de Heian.

Où se situe l’importance du “wabi-sabi” dans la littérature classique japonaise ?

L’importance du “wabi-sabi” dans la littérature classique japonaise réside dans son éloge de la beauté imparfaite, transitoire et incomplète. Il valorise la simplicité, l’authenticité et la patine du temps, reflétant une esthétique où la nature et le dépouillement sont sources de profonde sérénité et d’inspiration.

Comment le bouddhisme a-t-il influencé la littérature classique japonaise ?

Le bouddhisme a profondément influencé la littérature classique japonaise en introduisant des concepts tels que l’impermanence (mujō), la souffrance (dukkha) et l’interdépendance de toute vie. Ces idées ont imprégné les récits et la poésie, offrant un cadre philosophique pour l’exploration de la condition humaine et du monde.

Quels sont les genres prédominants de la littérature classique japonaise ?

Les genres prédominants de la littérature classique japonaise incluent le “monogatari” (récit épique ou roman), le “nikki” (journal intime), le “zuihitsu” (essais ou notes diverses) et la poésie, notamment le “waka” et le “haïku”. Ces formes variées témoignent de la richesse et de la diversité de l’expression littéraire japonaise.

Quand le “Man’yōshū” a-t-il été compilé et quelle est son importance ?

Le “Man’yōshū”, la plus ancienne anthologie de poésie japonaise, a été compilé vers la fin du VIIIe siècle. Son importance est capitale car il rassemble plus de 4 500 poèmes, offrant un aperçu unique des mœurs, des sentiments et des paysages du Japon ancien, et représente un pilier fondateur de la poésie nationale.

Conclusion : Un Trésor Universel au-delà des Frontières

Notre exploration de la littérature classique japonaise nous a menés à travers des paysages d’une beauté et d’une profondeur inouïes, des cours raffinées de Heian aux subtilités de l’âme humaine. Nous avons discerné comment des concepts tels que le mono no aware ou le yūgen ne sont pas de simples curiosités exotiques, mais des clefs universelles pour appréhender la beauté et la fragilité de l’existence. Cette tradition littéraire, avec sa concision poétique et sa richesse thématique, offre une perspective unique sur le monde qui résonne avec les grandes œuvres de toutes les civilisations, y compris nos propres classiques français des XVIIe et XVIIIe siècles.

En tant que gardiens du patrimoine littéraire, nous reconnaissons dans ces écrits une preuve éloquente de la capacité de l’esprit humain à créer de la beauté et du sens, quelle que soit la langue ou l’époque. La littérature japonaise classique n’est pas seulement un monument de sa propre culture ; c’est un don précieux à l’humanité, un héritage qui continue d’inspirer et d’éclairer. Elle nous invite à une réflexion plus profonde sur notre propre sensibilité, à embrasser la mélancolie douce de l’éphémère et à apprécier la beauté qui se cache dans la simplicité et le non-dit. Poursuivons donc ce dialogue des cultures, car c’est dans ces échanges que notre amour pour la littérature, sous toutes ses formes, s’épanouit pleinement.