Le XVIIIe siècle, souvent baptisé le Siècle des Lumières, représente une période charnière et foisonnante pour la littérature française du 18e siècle. Il ne s’agit pas seulement d’une suite chronologique au Grand Siècle, mais d’une rupture profonde, un véritable tournant où la pensée, l’art et la société se redéfinissent. La France, alors au faîte de son influence culturelle, devient l’épicentre d’un mouvement intellectuel qui rayonnera sur l’Europe entière, prônant la raison, la liberté et l’émancipation. Cette effervescence a engendré une production littéraire d’une richesse inouïe, qui continue de fasciner et d’éclairer notre compréhension du monde moderne. Elle est le reflet d’une époque où l’encre des plumes a pavé la voie aux révolutions, tant intellectuelles que politiques. Pour comprendre pleinement cet héritage, il convient d’en explorer les racines, les figures emblématiques et les répercussions profondes.

Les Fondements d’une Époque Nouvelle : Contexte Historique et Philosophique

Comment comprendre l’émergence d’une telle vitalité littéraire sans en saisir les profondes racines historiques et philosophiques ? La littérature française du 18e siècle est intrinsèquement liée à la philosophie des Lumières, un courant de pensée qui met l’accent sur la raison, la science et le progrès.

Quel est le contexte historique et philosophique qui a façonné la littérature du 18e siècle ?

Le XVIIIe siècle français est marqué par une monarchie absolue en crise, des inégalités sociales criantes et une censure étouffante. Face à cela, les philosophes des Lumières, inspirés par la révolution scientifique du XVIIe siècle et les idées de penseurs anglais comme Locke, ont promu une remise en question systématique des dogmes religieux, de l’autorité politique et des préjugés sociaux. Ils aspiraient à éclairer l’humanité par la raison, à lutter contre l’obscurantisme et à œuvrer pour un monde plus juste et plus libre. Les salons littéraires, les cafés et les académies deviennent des lieux d’échange et de diffusion de ces nouvelles idées, des laboratoires où se forge l’esprit critique qui animera toute la production littéraire de l’époque.

Ces Lumières ne sont pas un bloc monolithique, mais un ensemble de courants de pensée parfois divergents, unis par un même désir de progresser. De la prudence de Montesquieu à la radicalité de Diderot, en passant par le déisme voltairien et la sensibilité rousseauiste, la palette est large. Le gigantisme de l’entreprise de l’Encyclopédie, dirigée par Diderot et d’Alembert, illustre parfaitement cette volonté de compiler le savoir et de le rendre accessible, faisant de la connaissance un instrument d’émancipation.

Quels sont les thèmes majeurs récurrents dans la littérature française du 18e siècle ?

La littérature du 18e siècle est un miroir des préoccupations de son temps, abordant des thèmes qui résonnent encore aujourd’hui. Ces motifs sont souvent entrelacés, créant une toile complexe de réflexions sur l’homme et la société.

- La Raison et l’Esprit Critique : Au cœur des Lumières, la raison est l’outil privilégié pour démasquer l’erreur, la superstition et l’intolérance. Les œuvres littéraires, qu’il s’agisse des contes philosophiques de Voltaire ou des essais de Diderot, invitent le lecteur à exercer son jugement, à douter des vérités établies.

- La Nature et le Bonheur : Face à une société jugée corrompue, la nature est souvent présentée comme un idéal de pureté et de simplicité. Rousseau en est le plus ardent défenseur, prônant un retour à une vie plus authentique, où le bonheur ne réside pas dans les artifices de la civilisation, mais dans l’harmonie avec son environnement et ses propres sentiments.

- La Liberté et la Tolérance : Ces valeurs fondamentales sont âprement défendues. La liberté de pensée, de conscience et d’expression est revendiquée, notamment contre l’absolutisme monarchique et l’intolérance religieuse. Voltaire, par son engagement dans l’affaire Calas, en est un exemple éclatant.

- L’Égalité et la Justice Sociale : Bien que les philosophes n’aient pas tous les mêmes vues sur l’organisation sociale, la critique des privilèges et des injustices est omniprésente. Les inégalités de naissance sont dénoncées, et l’idée d’une société fondée sur le mérite commence à germer.

- Le Sentiment et la Sensibilité : Parallèlement à la célébration de la raison, le XVIIIe siècle voit l’émergence et la valorisation du sentiment. La sensibilité devient une qualité humaine essentielle, permettant une compréhension plus profonde du monde et des autres. Ce courant préfigure le romantisme naissant et s’exprime avec force dans le roman épistolaire.

Ces thèmes, loin d’être de simples sujets d’étude, sont des appels à l’action, des invitations à transformer le monde. La littérature française du 18ème siècle est une littérature engagée, souvent subversive, qui participe activement aux débats de son temps.

Innovations et Formes Littéraires : Une Écriture au Service des Idées

La volonté de diffuser les idées nouvelles entraîne une diversification et une modernisation des formes littéraires. La littérature 18eme siecle se réinvente pour toucher un public plus large et plus diversifié.

Quelles techniques artistiques et styles ont marqué la littérature du XVIIIe siècle ?

Le XVIIIe siècle est un laboratoire formel où l’ingéniosité stylistique se met au service de la pensée. Les auteurs utilisent des stratégies narratives et argumentatives variées pour contourner la censure et mieux persuader leurs lecteurs.

- Le Conte Philosophique : Incarné par Voltaire avec des œuvres comme Candide ou Zadig, il permet, sous le voile de la fiction et de l’exotisme, de critiquer les mœurs, les institutions et les doctrines philosophiques contemporaines. L’ironie et la satire y sont des armes redoutables.

- Le Roman Épistolaire : Ce genre connaît un succès fulgurant avec La Nouvelle Héloïse de Rousseau et Les Liaisons dangereuses de Laclos. Il explore les profondeurs de l’âme humaine, les passions amoureuses et les conflits moraux, tout en permettant une approche polyphonique des événements.

- Le Théâtre : S’éloignant parfois de la tragédie classique pour embrasser le drame bourgeois (Diderot) ou la comédie de mœurs, le théâtre devient un lieu de réflexion sur la condition humaine et les inégalités sociales. Beaumarchais, avec Le Mariage de Figaro, offre une critique audacieuse de l’ordre établi.

- L’Essai et l’Article d’Encyclopédie : Ces formes directes sont les vecteurs privilégiés de la pensée philosophique. Les articles de l’Encyclopédie ne se contentent pas d’informer, ils éduquent, contestent et proposent de nouvelles visions du monde.

- La Satire et l’Ironie : Ces figures de style sont omniprésentes. Elles permettent de dénoncer les travers de la société sans tomber dans le didactisme trop lourd, engageant le lecteur dans une complicité intellectuelle.

Ces techniques ne sont pas de simples ornements, mais des outils essentiels pour exprimer une pensée complexe et souvent subversive, marquant une profonde évolution par rapport à la [littérature du 17ème siècle].

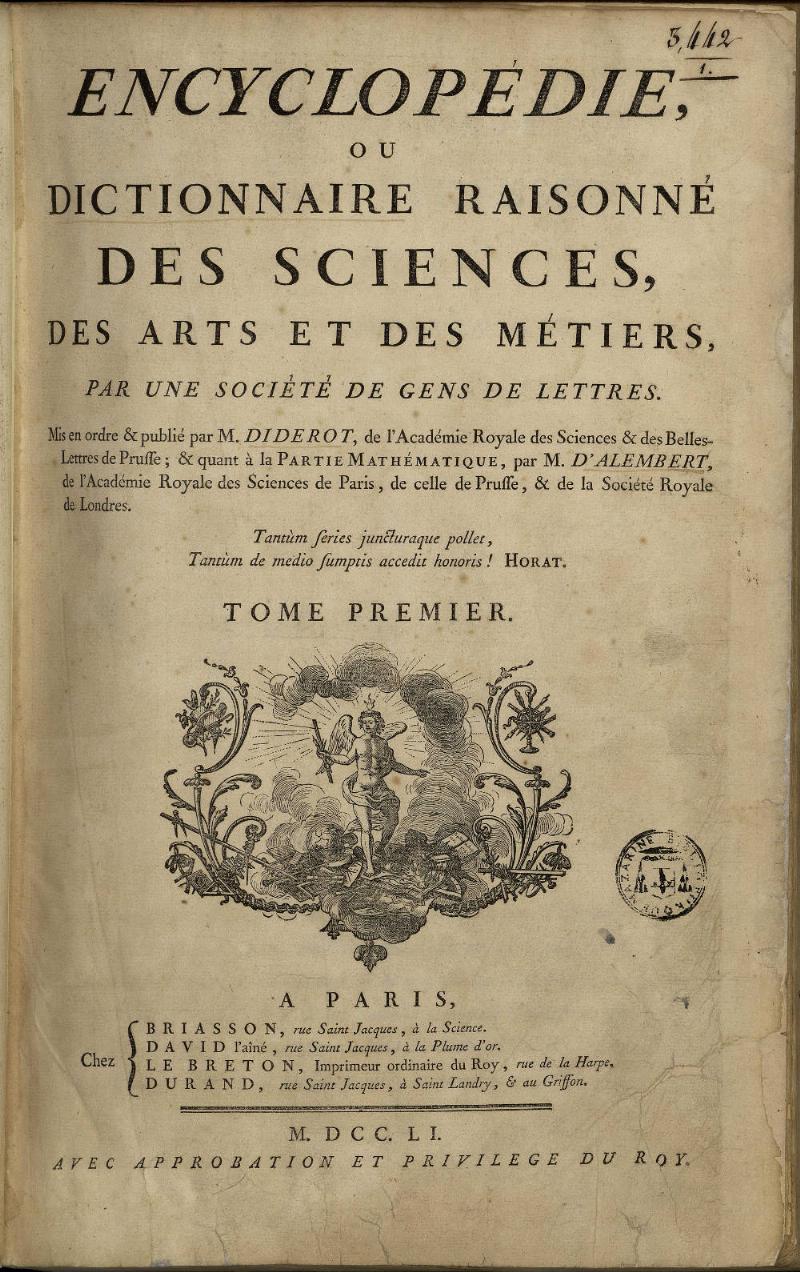

Une planche illustrée de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, symbolisant le savoir et la littérature française du 18e siècle, avec des annotations manuscrites

Une planche illustrée de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, symbolisant le savoir et la littérature française du 18e siècle, avec des annotations manuscrites

Qui sont les figures majeures de la littérature française du 18e siècle et leurs œuvres emblématiques ?

La galaxie de la littérature française du 18e siècle est peuplée de géants dont l’influence est encore palpable. Leurs œuvres, par leur audace et leur profondeur, ont façonné l’esprit de leur temps et continuent de dialoguer avec le nôtre.

- Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-1778) : L’esprit des Lumières par excellence. D’abord admirateur de la monarchie anglaise et des idées de Locke et Newton, il devient un critique féroce de l’intolérance religieuse et de l’injustice.

- Candide ou l’Optimisme (1759) : Un conte philosophique satirique qui tourne en dérision l’optimisme béat et dénonce les maux du monde.

- Lettres philosophiques (1734) : Une comparaison entre la France et l’Angleterre qui critique la société française.

- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : Figure complexe et parfois contradictoire, il est le père de la sensibilité et le théoricien de la démocratie.

- Du Contrat social (1762) : Un traité politique fondamental qui expose les principes d’une société juste fondée sur la volonté générale.

- Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) : Roman épistolaire explorant l’amour, la nature et la morale.

- Émile ou De l’éducation (1762) : Ouvrage pédagogique révolutionnaire.

- Denis Diderot (1713-1784) : Philosophe, écrivain, dramaturge, et surtout maître d’œuvre de l’Encyclopédie. Son œuvre est marquée par un matérialisme et un athéisme audacieux.

- Jacques le fataliste et son maître (publié posth. 1796) : Un roman dialogué qui brise les conventions narratives.

- Le Neveu de Rameau (publié posth. 1805) : Un dialogue philosophique plein d’esprit et de cynisme.

- Charles de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755) : Juriste et penseur politique, il est l’auteur d’une théorie fondamentale sur la séparation des pouvoirs.

- Lettres persanes (1721) : Roman épistolaire qui, par le regard de deux Persans, critique avec finesse la société française.

- De l’esprit des lois (1748) : Traité de science politique qui influence la rédaction des constitutions modernes.

- Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803) : Officier et romancier, il excelle dans l’analyse psychologique.

- Les Liaisons dangereuses (1782) : Roman épistolaire d’une cruauté psychologique inégalée, explorant la manipulation et la séduction.

- Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) : Horloger, dramaturge, musicien et homme d’affaires. Son théâtre est un miroir des tensions sociales.

- Le Barbier de Séville (1775) et Le Mariage de Figaro (1784) : Des comédies qui dénoncent l’arbitraire des privilèges et préfigurent la Révolution.

Ces auteurs, par leur audace intellectuelle et leur maîtrise stylistique, ont non seulement enrichi la [littérature française du 18ème siècle], mais ont aussi semé les graines des bouleversements à venir.

L’Héritage et les Échos : De la Révolution aux Temps Modernes

L’onde de choc de la littérature française 18ème siècle ne s’est pas limitée à son époque ; elle a résonné bien au-delà, influençant les générations futures et modelant notre perception de la modernité.

Quelle a été l’influence et la réception critique de cette littérature au fil du temps ?

La littérature du XVIIIe siècle a connu des fortunes diverses, souvent controversée à son époque, mais progressivement reconnue pour son caractère précurseur.

- À l’époque : Souvent censurées, les œuvres des Lumières circulaient sous le manteau, en manuscrits ou publiées à l’étranger. Leur réception était polarisée entre l’enthousiasme des esprits éclairés et la condamnation des pouvoirs en place (Église et Monarchie). L’impact fut néanmoins profond, préparant les mentalités à la Révolution.

- Pendant la Révolution : Les idées des philosophes furent brandies comme des étendards, et leurs textes furent lus et relus. Voltaire et Rousseau, en particulier, furent panthéonnisés, leurs écrits devenant les fondements idéologiques de la nouvelle République.

- Au XIXe siècle : Le romantisme, s’il a pu parfois critiquer l’aridité supposée de la raison des Lumières, n’en a pas moins hérité de la valorisation de la sensibilité rousseauiste et de la quête de liberté. Balzac, Stendhal, Victor Hugo sont impensables sans cet héritage. La figure du “génie” romantique doit beaucoup à l’idéal de l’individu indépendant du XVIIIe siècle.

- Au XXe et XXIe siècles : La lecture de ces œuvres se poursuit, avec des interprétations renouvelées. Le caractère universel des questions posées (justice, liberté, bonheur, droits de l’homme) assure leur pérennité. Les analyses post-structuralistes ont mis en lumière la complexité et les ambiguïtés des textes, loin d’une vision trop simpliste des Lumières.

En quoi la littérature du 18e siècle se compare-t-elle à celle du 17e siècle ou aux mouvements ultérieurs ?

Comparer la littérature française du 18e siècle aux périodes antérieures et postérieures permet de mieux saisir son originalité et son rôle de transition.

- Comparaison avec le XVIIe siècle (Classicisme) :

- Continuité : Maîtrise de la langue, clarté, souci de l’universalité. Certaines formes, comme la tragédie, perdurent.

- Rupture : Le XVIIe siècle est marqué par l’ordre, la hiérarchie, la soumission à la religion et à la monarchie. L’idéal est l’honnête homme, respectueux des règles. Le XVIIIe siècle privilégie la remise en question, l’individu, la liberté et la critique sociale. La passion, contenue au XVIIe, explose au XVIIIe.

- Comparaison avec le Romantisme (XIXe siècle) :

- Préfiguration : La sensibilité, le culte de la nature (Rousseau), l’expression des sentiments intimes, la quête de l’individu libre sont des ferments du romantisme.

- Différence : Les Lumières restent ancrées dans la raison et la perfectibilité de l’homme, même si la sensibilité est valorisée. Le romantisme, lui, bascule souvent dans l’exaltation de l’irrationnel, du moi souffrant et de la mélancolie, parfois en réaction à l’excès de raison supposé du siècle précédent.

La littérature du 18e siècle est donc un pont, un moment où les idéaux classiques sont déconstruits au profit de nouvelles formes de pensée et d’expression, ouvrant la voie à la modernité. C’est l’époque où l’on pose les fondations des droits de l’homme et de la citoyenneté, thèmes explorés par des œuvres qui, bien que différentes, rappellent l’importance de la voix individuelle dans le concert social, comme la figure du chanteur dans l’opéra ou le théâtre, une tradition ancrée dans le paysage culturel parisien, même si les [chanteurs de notre-dame de paris] évoluent dans un contexte différent. La voix de l’individu, qu’elle soit chantée ou écrite, est essentielle.

Comment l’esprit des Lumières et sa littérature résonnent-ils dans la culture contemporaine ?

L’héritage de la littérature française du 18e siècle est omniprésent dans notre culture contemporaine, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience.

- Droits de l’Homme et Démocratie : Les principes de liberté, d’égalité, de tolérance et de séparation des pouvoirs, théorisés par Montesquieu et Rousseau, sont les piliers de nos démocraties modernes et des déclarations universelles des droits de l’homme.

- Esprit Critique et Laïcité : L’appel à la raison et à l’autonomie de la pensée, la critique de toutes les formes d’obscurantisme et de fanatisme religieux, sont des fondamentaux de la laïcité et de l’esprit scientifique.

- Journalisme et Opinion Publique : La circulation des idées dans les salons, les cafés, les pamphlets et l’Encyclopédie ont posé les bases de l’opinion publique et du rôle des médias dans le débat démocratique.

- Éducation : Les réflexions de Rousseau sur l’éducation de l’enfant ont révolutionné la pédagogie et continuent d’inspirer les systèmes éducatifs contemporains.

- Débats Sociaux : Les questions soulevées par les philosophes sur la justice sociale, l’esclavage, la peine de mort, l’émancipation des femmes ou la liberté d’expression sont encore au cœur de nos débats de société.

Comme le souligne le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle à la Sorbonne : “La pensée des Lumières n’est pas une relique du passé, mais un éternel présent, un socle intellectuel qui nous invite sans cesse à la vigilance, à la réflexion et à l’engagement. Chaque fois que nous défendons la liberté d’expression ou que nous interrogeons l’autorité, nous sommes les héritiers de Voltaire et de Diderot.” La vitalité de la littérature 18eme siecle réside dans sa capacité à nous offrir des clés pour comprendre et agir dans notre monde.

Questions Fréquemment Posées

Voici quelques interrogations courantes pour approfondir votre compréhension de la littérature française du XVIIIe siècle.

Quels sont les trois principaux philosophes des Lumières en France ?

Les trois figures les plus emblématiques des Lumières françaises sont Voltaire, connu pour son esprit critique et son combat pour la tolérance, Jean-Jacques Rousseau, théoricien de la démocratie et de la sensibilité, et Denis Diderot, directeur de l’Encyclopédie et penseur matérialiste, tous ayant profondément marqué la littérature française du 18e siècle.

Comment la Révolution française a-t-elle été influencée par la littérature du 18e siècle ?

La Révolution française a été profondément influencée par les idées de la littérature française du 18e siècle, notamment les concepts de liberté, d’égalité, de droits de l’homme et de souveraineté populaire développés par les philosophes des Lumières comme Rousseau et Montesquieu, qui ont fourni le cadre idéologique au soulèvement.

Quel était le rôle des salons littéraires au XVIIIe siècle ?

Les salons littéraires jouaient un rôle crucial dans la diffusion des idées et la promotion de la littérature française du 18e siècle. Animés par des femmes cultivées, ils étaient des lieux de rencontre et d’échange où écrivains, philosophes et personnalités influentes débattaient des nouvelles idées, échappant parfois à la censure officielle.

Quels sont les principaux genres littéraires privilégiés durant le Siècle des Lumières ?

La littérature française du 18e siècle a privilégié plusieurs genres pour diffuser les idées des Lumières, notamment le conte philosophique (Voltaire), le roman épistolaire (Rousseau, Laclos), le théâtre (Beaumarchais, Diderot), et l’essai ou l’article d’Encyclopédie, chacun servant à l’argumentation et à la critique sociale.

Comment la sensibilité est-elle apparue dans la littérature du 18e siècle ?

La sensibilité, valorisant l’émotion et les sentiments, est apparue progressivement dans la littérature française du 18e siècle, notamment avec Jean-Jacques Rousseau et son roman La Nouvelle Héloïse. Elle représente une réaction à l’intellectualisme pur et marque le début d’une exploration plus profonde de la psychologie individuelle et des passions humaines.

Conclusion : Un Siècle Qui Continue de Nous Éclairer

La littérature française du 18e siècle n’est pas un simple chapitre de l’histoire littéraire ; c’est un véritable laboratoire de la modernité, un creuset où se sont forgées les idées et les formes qui continuent de structurer notre pensée et notre société. Des salons parisiens aux champs de bataille des idées, les plumes de Voltaire, Rousseau, Diderot et tant d’autres ont œuvré à déraciner les préjugés, à éclairer les esprits et à émanciper l’individu.

Cette époque nous rappelle avec force le pouvoir de la littérature, non seulement comme un art de l’expression, mais comme un moteur de changement, un catalyseur de la réflexion critique. En plongeant dans les contes philosophiques, les romans épistolaires ou les essais audacieux de ce siècle, nous ne faisons pas qu’étudier le passé ; nous dialoguons avec les fondations de notre présent. C’est une invitation à cultiver notre esprit critique, à défendre la liberté sous toutes ses formes, et à toujours chercher à « éclairer » le monde. La littérature française du 18e siècle demeure ainsi une source inépuisable d’inspiration et de sagesse pour quiconque aspire à comprendre les grands enjeux de l’humanité.