Dans le grand ballet de la pensée et de l’expression, peu de périodes ont rivalisé avec les XVIIe et XVIIIe siècles français pour la richesse de leur inventivité et la profondeur de leur interrogation. C’est en ces âges d’or que l’esprit humain, émancipé par la raison et enflammé par la curiosité, a commencé à sonder des territoires inédits, posant les jalons de ce que nous appelons aujourd’hui les Livres Classiques Sf. Loin des conventions du roman traditionnel, ces œuvres audacieuses nous invitent à des voyages interstellaires avant l’heure, à des utopies sociales avant les révolutions, et à des réflexions sur la nature de l’homme et de l’univers qui résonnent encore avec une puissance étonnante. Plongeons ensemble dans ce passé fascinant pour comprendre comment la France, berceau de la clarté et de l’esprit, a nourri les prémices d’un genre qui allait redéfinir les frontières de l’imagination. Pour les esprits curieux désireux d’étendre leur horizon, l’exploration des classique de la littérature mondiale offre également des perspectives uniques sur l’évolution de la narration.

Qu’entend-on par “science-fiction” aux XVIIe et XVIIIe siècles ?

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la notion de “science-fiction” telle que nous la connaissons n’existait pas. On parlait plutôt de “voyages extraordinaires”, de “contes philosophiques”, d'”utopies” ou de “fantastique”, des genres où l’imagination scientifique ou technique se mêlait à la satire sociale, la métaphysique ou la fable morale. Ces textes utilisaient souvent des découvertes astronomiques récentes ou des hypothèses philosophiques pour créer des mondes alternatifs et interroger la condition humaine.

Les racines de l’imaginaire des livres classiques sf au Grand Siècle

Le XVIIe siècle, le Grand Siècle, n’est pas seulement l’ère de Racine et de Molière, mais aussi celle d’une effervescence intellectuelle propice aux premières audaces spéculatives. Tandis que la monarchie de Louis XIV impose son ordre sur la société, les esprits les plus vifs commencent à s’évader dans des mondes imaginaires, souvent en réaction aux contraintes du réel. C’est une période de transition où la pensée médiévale et ses mythes cèdent progressivement la place à une curiosité scientifique naissante, héritée de Copernic, Galilée et Descartes. Les récits de voyages lunaires ou souterrains, d’abord des curiosités, deviennent des véhicules pour la critique sociétale et la philosophie.

Cyrano de Bergerac et les voyages lunaires : une aurore de l’anticipation

Peut-être le plus emblématique des pionniers, Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655) est l’auteur des Histoires comiques des États et Empires de la Lune et du Soleil. Écrites dans les années 1650, ces œuvres sont des joyaux d’ingéniosité, dépeignant des voyages audacieux vers d’autres planètes à l’aide de machines volantes propulsées par la rosée ou des fusées à pétards. Cyrano ne se contente pas de divertir ; il utilise ces expéditions cosmiques pour se moquer des mœurs de son temps, de la superstition, des dogmes religieux et de l’arrogance humaine. Ses créatures fantastiques et ses réflexions sur la pluralité des mondes habités résonnent avec une modernité surprenante, posant des questions qui continuent d’animer les livres classiques sf contemporains.

“L’imagination débridée de Cyrano, nourrie des avancées astronomiques de son temps, a jeté les bases d’une littérature de l’ailleurs qui, bien que satirique, n’en est pas moins une forme précoce d’anticipation. Il a prouvé que la fiction pouvait être un puissant levier pour la pensée, ” observe le Professeur Jean-Luc Dubois, spécialiste de la littérature du Grand Siècle.

Fontenelle et la vulgarisation scientifique par la fiction

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), avec ses Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), illustre une autre facette de cette proto-sf. Bien que moins un roman qu’un dialogue didactique, cet ouvrage rend accessible au grand public les théories coperniciennes et cartésiennes. Fontenelle met en scène une marquise curieuse et son précepteur qui, au fil de leurs promenades nocturnes, explorent l’idée que d’autres planètes pourraient être habitées. L’approche de Fontenelle est un pont entre la science naissante et l’imagination populaire, démontrant le potentiel de la fiction pour explorer et populariser des concepts scientifiques audacieux. C’est une œuvre fondatrice qui contribue à la diffusion d’un esprit critique et à l’ouverture vers l’inconnu, préparant le terrain pour les futures œuvres relevant des livres classiques sf.

Le Siècle des Lumières : La philosophie au cœur de la fiction spéculative

Le XVIIIe siècle, celui des Lumières, est marqué par une foi inébranlable dans la raison, le progrès et la critique des institutions. Les voyages imaginaires et les contes philosophiques deviennent des outils privilégiés pour les penseurs de l’époque afin de diffuser leurs idées. Ces œuvres, véritables laboratoires d’idées, explorent des sociétés idéales ou dystopiques, interrogent la nature du pouvoir, de la justice et de l’égalité.

Comment les Lumières ont-elles influencé les livres classiques sf ?

Les philosophes des Lumières ont utilisé la fiction spéculative comme un cheval de Troie pour leurs idées, contournant la censure et captivant un public plus large. Ils ont transformé les récits d’évasion en plateformes de débat social et politique, posant les bases d’une littérature engagée où l’imagination sert la raison.

Voltaire et le conte philosophique : critiques d’un monde imparfait

Voltaire (1694-1778), figure emblématique des Lumières, est l’auteur de nombreux contes philosophiques qui, par leur nature spéculative et leur critique sociale acerbe, s’inscrivent dans la lignée des livres classiques sf. Micromégas (1752) est sans doute le plus significatif à cet égard. Il raconte le voyage d’un géant de Sirius et de son compagnon de Saturne qui visitent la Terre. À travers leurs yeux, Voltaire dénonce l’absurdité des guerres humaines, la prétention des savants et la vanité des philosophes. Cette perspective extraterrestre offre un regard neuf et critique sur l’humanité, une technique narrative qui deviendra un pilier de la science-fiction moderne.

Un autre exemple pertinent est Candide (1759), bien que moins explicitement “sf”, qui explore l’utopie (Eldorado) pour mieux en montrer les limites et critiquer l’optimisme béat de Leibniz. La quête d’un monde meilleur, d’une société plus juste, est un thème récurrent des livres classiques sf de cette époque. Pour une compréhension plus large des mouvements littéraires qui ont influencé la pensée mondiale, l’étude des les classiques de la littérature est indispensable.

Montesquieu et la satire des mœurs dans les Lettres persanes

Les Lettres persanes (1721) de Montesquieu (1689-1755) ne sont pas à proprement parler de la science-fiction, mais elles emploient une technique similaire à celle de Micromégas : le regard étranger. Deux Persans, Usbek et Rica, visitent la France et décrivent leurs observations à leurs correspondants restés en Perse. Ce décalage culturel permet à Montesquieu de critiquer avec finesse les mœurs, la politique, la religion et la société française de son temps, tout en créant une forme de “monde inversé” ou “ailleurs” social. Cette prise de distance critique est un mécanisme fondamental que l’on retrouve dans nombre de livres classiques sf ultérieurs, qui utilisent des sociétés futuristes ou extraterrestres pour analyser nos propres travers.

Les thèmes récurrents dans les livres classiques sf des XVIIe et XVIIIe siècles

Les thèmes abordés par ces œuvres précurseurs sont étonnamment variés et profonds, résonnant avec les préoccupations éternelles de l’humanité.

- Le voyage extraordinaire et la découverte de l’Autre : Qu’il s’agisse d’autres planètes, de terres inconnues ou de sociétés cachées, le voyage est le moteur de la découverte et de la confrontation avec l’altérité.

- La satire sociale et politique : Les mondes imaginaires servent de miroirs déformants à la réalité, permettant une critique acerbe des institutions, des mœurs et des superstitions.

- L’utopie et la dystopie : La quête de la société idéale (Eldorado de Candide) ou la mise en garde contre les dérives (des monarchies absolues aux excès de la raison) sont des motifs centraux.

- La pluralité des mondes et la relativité de la condition humaine : L’idée que la Terre n’est pas le centre de l’univers et que d’autres formes de vie ou de civilisation existent invite à relativiser nos propres certitudes.

- Les avancées scientifiques et techniques : Même si la “science” est souvent naïve (propulsion par la rosée), l’intérêt pour les mécanismes d’un monde autre et l’ingéniosité humaine est palpable.

- La réflexion philosophique et métaphysique : Ces œuvres sont souvent des prétextes à des discussions profondes sur la nature de l’homme, l’existence de Dieu, la morale et le sens de la vie.

Techniques narratives et styles des œuvres précurseurs

Le style de ces auteurs est souvent caractérisé par une élégance et une clarté typiques de la prose française. Ils privilégient la concision, l’ironie et la finesse de l’argumentation.

- Le dialogue philosophique : Comme chez Fontenelle, il permet d’exposer des idées complexes de manière accessible et engageante.

- Le récit à la première personne : Souvent sous la forme de mémoires ou de lettres, il donne une authenticité au voyage et aux observations.

- L’ironie et la satire : Des outils essentiels pour la critique sociale, permettant de dénoncer sans être didactique.

- La fable et l’allégorie : Utilisation de personnages ou de situations symboliques pour aborder des concepts abstraits.

L’influence et la postérité des livres classiques sf français

L’héritage de ces pionniers est immense, bien qu’il ait parfois été sous-estimé par l’histoire littéraire traditionnelle. Ces œuvres ont ouvert la voie à de nouvelles formes de narration et de réflexion.

Quel a été l’impact des pionniers de la science-fiction française sur la littérature ultérieure ?

Les œuvres de Cyrano, Fontenelle, Voltaire et Montesquieu ont prouvé que la littérature pouvait être un laboratoire d’idées, un terrain d’expérimentation pour la pensée scientifique et philosophique. Elles ont jeté les bases d’un genre qui, des voyages extraordinaires de Jules Verne aux dystopies modernes, n’a cessé d’interroger notre rapport au progrès, à l’altérité et à l’avenir. Leurs innovations narratives et thématiques ont inspiré des générations d’auteurs, en France comme à l’étranger. Pour les aficionados, il est fascinant de comparer ces débuts avec l’évolution du genre au travers des les classiques de la littérature américaine.

Comparaisons avec d’autres traditions littéraires

Si la France a eu ses pionniers, d’autres nations ont également exploré des voies similaires. Jonathan Swift et son Voyages de Gulliver (1726) en Angleterre, avec ses sociétés fantastiques et sa critique sociale virulente, partage de nombreux points communs avec les contes philosophiques français. Ces œuvres, qu’elles soient françaises ou étrangères, témoignent d’une même soif de comprendre et de critiquer le monde à travers le prisme de l’imaginaire. Il est d’ailleurs pertinent d’étudier les classiques de la littérature anglaise pour saisir la richesse de cette tradition comparative.

“L’essence des œuvres de proto-sf du XVIIe et XVIIIe siècle réside dans leur capacité à transcender les frontières du réel pour mieux le sonder. Elles sont le miroir des angoisses et des espoirs d’une époque en pleine mutation, et leur résonance est universelle,” affirme la Docteur Hélène Moreau, critique littéraire et historienne des idées.

Impact sur la culture contemporaine

L’influence de ces livres classiques sf se perçoit encore aujourd’hui. Les voyages interstellaires sont devenus un motif courant au cinéma et dans la littérature, les sociétés utopiques et dystopiques sont des arrière-plans récurrents, et la figure de l’étranger qui porte un regard critique sur nos mœurs est toujours d’actualité. De la science-fiction pure aux romans d’idées, l’héritage de Cyrano et de Voltaire continue de stimuler l’imagination et la réflexion. Même si le terme “science-fiction” est relativement moderne, les graines ont été semées il y a plusieurs siècles dans le terreau fertile de l’esprit français.

Quelques œuvres emblématiques des livres classiques sf avant l’heure

Voici une liste non exhaustive de textes qui méritent d’être redécouverts pour leur audace et leur vision.

- Savinien de Cyrano de Bergerac : Histoires comiques des États et Empires de la Lune et du Soleil (posth. 1657 et 1662)

- Bernard Le Bovier de Fontenelle : Entretiens sur la pluralité des mondes (1686)

- Gabriel de Foigny : La Terre australe connue (1676) – un récit de voyage vers une utopie où les êtres sont hermaphrodites et vivent en harmonie avec la nature.

- Denis Veiras : L’Histoire des Sévarambes (1677-1679) – description d’une société idéale en Australie.

- Montesquieu : Lettres persanes (1721)

- Voltaire : Micromégas (1752), Candide (1759)

- Louis-Sébastien Mercier : L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1771) – une vision utopique de Paris et de la France dans un futur lointain.

- Jacques Cazotte : Le Diable amoureux (1772) – une œuvre fantastique qui explore les limites de la raison et du surnaturel.

- Restif de la Bretonne : La Découverte australe par un Homme-Volant (1781) – un roman extravagant mêlant voyage, utopie et anticipation technique.

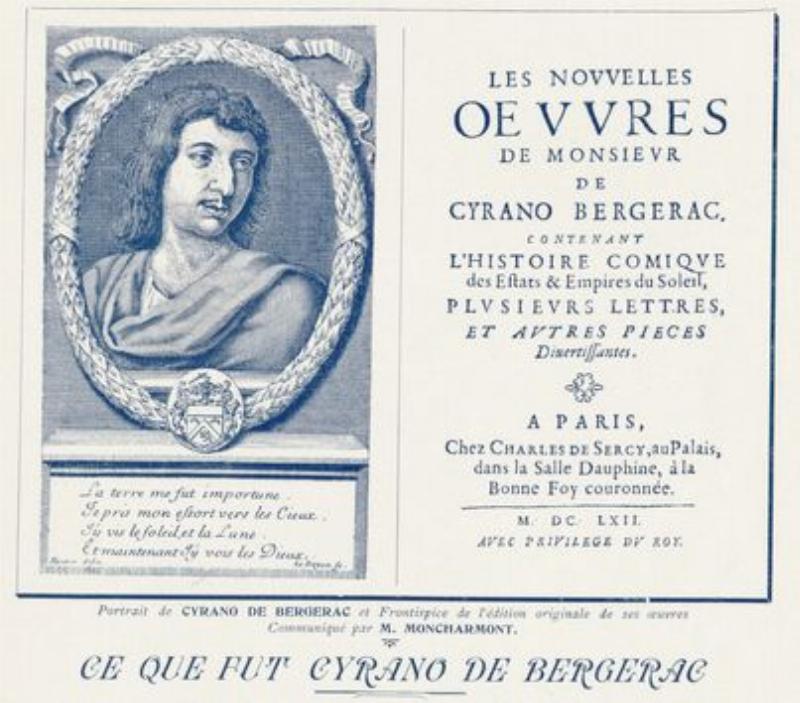

Représentation des voyages imaginaires de Cyrano de Bergerac vers la Lune et le Soleil, un classique de la SF

Représentation des voyages imaginaires de Cyrano de Bergerac vers la Lune et le Soleil, un classique de la SF

Questions Fréquentes sur les livres classiques sf des XVIIe et XVIIIe siècles

Les livres classiques sf de cette époque étaient-ils destinés à un large public ?

Initialement, ces œuvres s’adressaient souvent à un public éduqué et curieux, capable de saisir les subtilités philosophiques et satiriques. Cependant, des auteurs comme Fontenelle s’efforçaient déjà de vulgariser la science pour un auditoire plus vaste, ouvrant ainsi la voie à une plus grande démocratisation de ce type de récits.

Quelle est la principale différence entre la “proto-sf” et la science-fiction moderne ?

La “proto-sf” des XVIIe et XVIIIe siècles se distingue par son accent sur la fable philosophique, la satire morale et l’imagination purement spéculative, souvent sans souci de plausibilité scientifique rigoureuse. La science-fiction moderne, quant à elle, s’appuie davantage sur des hypothèses scientifiques et technologiques crédibles, même si elle conserve une dimension spéculative et critique.

Ces œuvres étaient-elles considérées comme des “romans” à l’époque ?

Non, le terme “roman” avait une connotation souvent péjorative, associé à des fictions légères ou invraisemblables. Ces textes étaient plutôt désignés comme des “contes”, des “récits philosophiques”, des “voyages extraordinaires” ou des “utopies”, soulignant leur ambition intellectuelle et morale. Ils étaient perçus comme des véhicules d’idées plutôt que de simples divertissements.

Comment ces livres classiques sf s’inscrivent-ils dans l’esprit des Lumières ?

Ces œuvres incarnaient parfaitement l’esprit des Lumières en utilisant la raison et l’imagination pour critiquer les préjugés, les dogmes et l’obscurantisme. Elles invitaient à l’examen critique des sociétés, à la tolérance et à la recherche du bonheur et du progrès, des valeurs fondamentales de cette période intellectuelle. Elles sont des manifestes déguisés sous le voile de la fiction.

Peut-on considérer Cyrano de Bergerac comme le “père” de la science-fiction ?

Si l’attribution exclusive du titre de “père” est toujours délicate, Cyrano de Bergerac est indéniablement l’un des plus importants précurseurs. Ses récits de voyages spatiaux, ses machines volantes et ses réflexions sur la pluralité des mondes sont d’une audace et d’une inventivité exceptionnelles, le plaçant parmi les figures tutélaires de l’imaginaire des livres classiques sf.

Où puis-je trouver ces livres classiques sf ?

Beaucoup de ces œuvres sont tombées dans le domaine public et sont disponibles en éditions de poche, en versions numériques gratuites ou dans des collections spécialisées en littérature ancienne. Les bibliothèques universitaires et les librairies d’occasion sont également d’excellentes ressources pour découvrir ces trésors littéraires. Certains textes peuvent être complexes, mais leurs beautés linguistiques et philosophiques récompensent largement l’effort. Pour les curieux souhaitant explorer plus avant le paysage littéraire de cette période, la collection complète des les classiques de la littérature offre un point de départ riche et varié.

Conclusion

Les XVIIe et XVIIIe siècles français, loin d’être confinés aux salons mondains ou aux tragédies classiques, ont été des terrains fertiles pour une littérature d’avant-garde, porteuse d’une vision audacieuse de l’avenir et de l’ailleurs. Les livres classiques sf de cette période ne sont pas de simples curiosités historiques ; ils sont des jalons essentiels dans le développement de l’imaginaire humain, des manifestes philosophiques déguisés en voyages extraordinaires. Ils nous rappellent que la curiosité, la critique et le désir de transcender les limites du réel sont des moteurs intemporels de la création littéraire. Redécouvrir ces œuvres, c’est embrasser une partie de l’âme française, celle qui ose rêver au-delà des étoiles et qui utilise la fiction pour éclairer la condition humaine avec une intelligence et une élégance inégalées. Ces fondations littéraires continuent de nourrir l’esprit et de provoquer la réflexion, confirmant que l’héritage des livres classiques sf est toujours bien vivant.