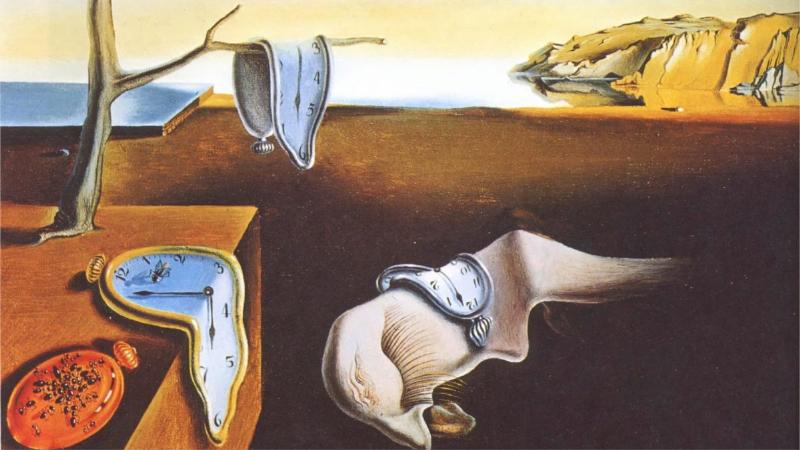

Dans le panthéon des figures qui ont bouleversé la perception de l’art au XXe siècle, René Magritte occupe une place singulière, celle d’un alchimiste des apparences, d’un poète visuel qui a su défaire les certitudes pour mieux explorer les abysses de l’imaginaire. Son œuvre, emblématique du surréalisme, ne cesse de nous interpeller, nous invitant à interroger la nature du réel, le langage des images et la puissance de l’invisible. Plus qu’un simple peintre, Magritte est un philosophe à la toile, dont chaque tableau est une énigme, une provocation intellectuelle qui défie la logique et révèle la poésie cachée dans l’ordinaire. Son héritage résonne encore avec une force inégalée, façonnant notre regard sur l’art et le monde.

Aux sources de l’étrange : Magritte et le surréalisme belge

La démarche artistique de René Magritte ne peut être pleinement appréciée sans un ancrage dans le mouvement surréaliste, dont il fut l’un des piliers, bien qu’avec une autonomie et une singularité qui lui furent propres. Né en 1898 à Lessines, en Belgique, il fut d’abord influencé par le futurisme et le cubisme avant de trouver sa voie propre.

Quelles furent les influences formatrices de l’art de Magritte ?

Les premières années de Magritte furent marquées par une recherche stylistique éclectique, mais c’est la découverte de l’œuvre de Giorgio de Chirico, notamment son tableau “Chant d’Amour” (1914), qui agit comme un catalyseur. Cette révélation, en 1922, lui ouvrit les portes d’un monde où la logique des objets était suspendue, et où des rencontres inattendues d’éléments sans rapport apparent créaient une poésie nouvelle. Cet instant fut décisif pour son engagement dans le surréalisme.

Le surréalisme, tel qu’il fut théorisé par André Breton à Paris, prônait la libération du subconscient, l’exploration des rêves et l’automatisme psychique pour atteindre une “surréalité”. Magritte, bien que partageant ces idéaux, aborda le surréalisme avec une rigueur et une méthode qui le distinguaient de l’approche plus spontanée de ses confrères parisiens. Il s’inscrivait dans une tradition intellectuelle, presque cartésienne, de la subversion.

Pour Magritte, la peinture n’était pas une fenêtre ouverte sur une réalité mimétique, mais un acte de pensée, une remise en question constante de la relation entre l’image, le mot et l’objet. Sa technique, d’un réalisme méticuleux, servait à mieux dérouter l’esprit, à créer des paradoxes visuels qui sapaient les conventions de la perception. Cette quête de sens, cette exploration de l’invisible derrière le visible, fait écho à la manière dont l’ urbain art contemporain remodèle notre perception des espaces publics, transformant le familier en un lieu d’interrogation et de surprise.

Comment Magritte a-t-il défini sa propre voie au sein du surréalisme ?

Magritte a développé un surréalisme “de la raison”, où l’image, aussi onirique soit-elle, est construite avec une précision logique, mais dont la finalité est de créer un trouble, une interrogation philosophique. Il ne cherchait pas à dépeindre le rêve brut, mais à le penser, à le mettre en scène avec une clarté presque photographique pour mieux en souligner l’absurdité. Ce paradoxe est au cœur de son génie.

Les motifs emblématiques de Magritte : une sémiologie de l’étrange

L’œuvre de Magritte est peuplée de motifs récurrents qui constituent un vocabulaire visuel puissant, interrogeant la représentation, l’identité et les limites du langage. Ces éléments, souvent banals pris isolément, acquièrent une dimension énigmatique par leur juxtaposition ou leur altération.

La trahison des images : “Ceci n’est pas une pipe”

S’il est une œuvre qui incarne la démarche de Magritte, c’est bien “La Trahison des Images” (1929), plus connue sous le nom de “Ceci n’est pas une pipe”. Sur une toile, il représente une pipe avec une fidélité déconcertante, accompagnée de l’inscription manuscrite : “Ceci n’est pas une pipe”.

Qu’est-ce que cette œuvre iconique nous révèle sur le langage et la réalité ? Elle nous force à reconnaître l’évidence philosophique : l’image d’une pipe n’est pas une pipe elle-même. C’est une représentation, un signe, une surface peinte. Magritte déconstruit ainsi l’illusion de la ressemblance et nous confronte à la nature arbitraire du signe, pointant du doigt la distinction fondamentale entre le mot, l’image et la chose désignée.

Les objets du quotidien transformés en mystères

Magritte avait le don de prendre les objets les plus familiers – une pomme, un chapeau melon, un parapluie, un ciel nuageux – et de les doter d’une aura mystérieuse en les déplaçant de leur contexte habituel ou en les soumettant à des transformations inattendues. Un ciel nocturne au-dessus d’une rue éclairée par le jour (“L’Empire des Lumières”), ou un rocher flottant dans le ciel (“Le Château des Pyrénées”), sont autant d’exemples de cette subversion poétique.

Ces juxtapositions inattendues ne sont pas le fruit du hasard, mais d’une réflexion profonde sur la nature de la réalité et la capacité de l’esprit à créer du sens là où la logique échoue. À l’instar d’un Giuseppe Arcimboldo qui, des siècles auparavant, créait des visages à partir d’assemblages de fruits et légumes, Magritte joue avec la perception, mais son but est moins la virtuosité que la provocation intellectuelle, la remise en question de nos habitudes visuelles.

Comment Magritte a-t-il révolutionné la technique picturale ?

Bien que Magritte ne soit pas un révolutionnaire des techniques de peinture au sens formel comme les cubistes ou les expressionnistes, sa manière d’utiliser la technique traditionnelle est en soi une révolution. Il a délibérément choisi un style académique, presque publicitaire, pour mieux tromper l’œil et l’esprit.

Le réalisme illusionniste au service du paradoxe

La technique de Magritte se caractérise par une exécution nette, précise et impersonnelle, un réalisme académique qui confère à ses tableaux une apparence de photographie, d’instantané documentaire. C’est précisément cette illusion de réalité qui rend les anomalies qu’il introduit d’autant plus troublantes. Il ne cherche pas à déformer le réel, mais à le présenter sous un angle qui en révèle l’étrangeté intrinsèque.

Cette approche contraste avec d’autres formes de surréalisme qui privilégiaient l’automatisme ou la déformation expressionniste. Chez Magritte, le pinceau est au service d’une idée, d’un concept, et non d’une expression émotionnelle brute. Cette maîtrise technique, combinée à une imagination sans borne, fait de lui un pédagogue silencieux, dont les œuvres sont utilisées dans les arts visuels al ecole pour enseigner la composition, le symbolisme et la philosophie de l’art.

La juxtaposition, signature d’une poésie visuelle

La principale “technique” de Magritte est la juxtaposition, l’art de rapprocher des éléments qui n’ont, a priori, aucun lien logique. Une pomme masquant un visage, un ciel de jour sur un paysage de nuit, un homme au chapeau melon dont le visage est caché par un oiseau. Ces associations inattendues créent un choc, un sentiment d’étrangeté familière, ce que les surréalistes appelaient la “rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table de dissection” (Lautréamont).

Ces compositions déroutantes sont le fruit d’une recherche, non d’une impulsion. Chaque élément est choisi et placé avec précision pour maximiser l’effet poétique et intellectuel. De la même manière que l’artiste contemporain façonne sa propre image publique, comme Hélène Ségara sur son site officiel, Magritte a méticuleusement construit son univers visuel, invitant le spectateur à douter de ce qu’il perçoit et à interroger la nature même de la représentation et de l’identité.

L’accueil critique et la postérité de Magritte

L’œuvre de Magritte, souvent jugée austère ou trop intellectuelle par certains de ses contemporains, a néanmoins conquis sa place parmi les géants de l’art moderne, influençant des générations d’artistes et de penseurs.

Une réception initialement contrastée

Au début de sa carrière, Magritte a eu du mal à se faire accepter, son style réaliste et son approche conceptuelle étant parfois incompris face à la fougue expressive d’autres surréalistes. Les critiques peinaient à saisir la portée philosophique de ses images, y voyant parfois de simples blagues visuelles ou des exercices de style. Cependant, André Breton lui-même reconnut l’importance de son travail, le saluant comme un maître de l’énigme et de la subversion.

Progressivement, l’originalité et la profondeur de ses œuvres furent reconnues, et Magritte gagna en notoriété, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Sa capacité à rendre visible l’invisible, à matérialiser les pensées complexes dans des images simples, en fit un artiste incontournable.

{width=800 height=450}

Un impact durable sur l’art et la pensée

L’héritage de Magritte est immense. Il a influencé le Pop Art, notamment Andy Warhol et Jasper Johns, qui ont également joué avec la représentation des objets du quotidien et des icônes culturelles. Les artistes conceptuels ont trouvé en lui un précurseur, un maître dans l’art de faire réfléchir sur l’art lui-même. Sa vision a également marqué le cinéma, la publicité et la littérature, où son sens du mystère et du paradoxe continue d’inspirer.

Le monde de l’art, comme la vie, est jalonné de rencontres et de compagnons intellectuels ou créatifs qui façonnent les parcours. Magritte, par son œuvre, est devenu un compagnon de pensée pour de nombreux artistes et philosophes, son influence se propageant bien au-delà des frontières de la peinture.

Magritte et le dialogue avec l’art français : affinités et singularités

Bien que Belge, Magritte est indissociable du mouvement surréaliste français et de l’effervescence artistique de Paris. Son art a nourri un dialogue complexe avec ses homologues français, marqué à la fois par des affinités idéologiques et des singularités stylistiques.

Du surréalisme parisien à l’autonomie belge : une relation complexe

Magritte a régulièrement exposé à Paris et a maintenu des liens étroits avec les figures majeures du surréalisme français, comme André Breton, Paul Éluard, et Louis Aragon. Sa contribution fut essentielle à la vitalité du mouvement, apportant une dimension plus énigmatique et intellectuelle, en contraste parfois avec l’approche plus lyrique ou violente de certains artistes français.

Cependant, Magritte a toujours affirmé une certaine indépendance, cultivant un surréalisme belge distinct, ancré dans une tradition propre, moins exubérante, plus méthodique. Cette autonomie lui permit de développer un langage visuel unique, reconnaissable entre tous.

La subversion de la logique : un trait d’union artistique

Le point commun le plus frappant entre Magritte et l’esprit surréaliste français réside dans leur volonté de subvertir la logique rationnelle, de remettre en question les conventions de la réalité pour libérer l’imagination. Là où Breton explorait le rêve et l’inconscient par l’écriture automatique, Magritte le faisait par la provocation visuelle, créant des images qui fonctionnent comme des koans, des énigmes zen.

Sa rigueur intellectuelle, sa maîtrise du faux-semblant et son humour subtil en font un penseur autant qu’un peintre, dont l’œuvre continue de stimuler la réflexion sur la nature de l’art et la perception humaine, des thèmes universels qui trouvent un écho particulier dans l’intellectualisme français.

Quelle est l’empreinte de Magritte sur la culture contemporaine ?

L’œuvre de Magritte ne se limite pas aux murs des musées. Sa capacité à transformer le banal en extraordinaire, à jouer avec les symboles et à dérouter l’esprit a imprégné la culture populaire et la pensée contemporaine de manière profonde.

De la publicité à la philosophie, une influence protéiforme

Les images de Magritte, avec leur clarté déroutante, sont devenues des icônes culturelles. Elles ont été maintes fois parodiées, citées et réinterprétées dans la publicité, le cinéma, la musique et la mode. L’homme au chapeau melon, la pomme masquant un visage, le ciel nuageux de “L’Empire des Lumières” sont des motifs universellement reconnaissables, preuves de la puissance mémorielle de son art.

Au-delà de l’esthétique, Magritte a offert à la philosophie et à la psychanalyse un terrain de jeu inépuisable pour explorer les questions de l’identité, du langage, de la perception et de la réalité. Son œuvre est une invitation constante à douter, à regarder au-delà des apparences, à questionner ce que nous tenons pour acquis. Il nous rappelle que le monde est bien plus complexe et merveilleux que ce que nos sens nous dictent.

Son influence se ressent aussi dans la manière dont les artistes d’aujourd’hui, qu’ils soient numériques ou traditionnels, explorent la frontière entre le réel et le virtuel, le visible et l’invisible, prouvant que la pertinence de Magritte est intemporelle.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Qui était René Magritte ?

René Magritte (1898-1967) était un peintre belge, figure majeure du surréalisme. Connu pour ses œuvres énigmatiques et poétiques qui défient la logique et la perception, il a créé un style distinctif, mélangeant réalisme méticuleux et juxtapositions inattendues pour interroger la nature de la réalité.

Quelle est la signification de “Ceci n’est pas une pipe” ?

“Ceci n’est pas une pipe” (“La Trahison des Images”) est une œuvre qui déconstruit la relation entre l’image, le mot et l’objet. Elle souligne que la représentation d’une pipe n’est pas l’objet lui-même, mais une image peinte, questionnant ainsi la nature du langage et de la représentation artistique.

Quels sont les thèmes principaux dans l’œuvre de Magritte ?

Les thèmes récurrents dans l’œuvre de Magritte incluent la trahison des images, la relation entre le mot et l’objet, le mystère du quotidien, l’identité et le masque, le temps, et la dualité entre le visible et l’invisible. Il explorait la manière dont la réalité est construite et perçue.

Comment le surréalisme belge de Magritte se distingue-t-il du surréalisme français ?

Le surréalisme de Magritte se distingue par sa rigueur intellectuelle et sa précision technique, contrastant avec l’automatisme et l’expression plus spontanée du surréalisme parisien. Magritte construisait ses énigmes avec une logique implacable pour mieux en subvertir les conclusions, adoptant une approche plus philosophique.

L’art de Magritte est-il pertinent aujourd’hui ?

Absolument. La pertinence de l’art de Magritte réside dans sa capacité intemporelle à nous faire douter des apparences et à questionner la nature de la réalité, des images et du langage. Ses œuvres continuent d’inspirer la publicité, le cinéma, la philosophie et les artistes explorant le virtuel et le conceptuel.

Conclusion : L’héritage intemporel d’un maître de l’énigme

René Magritte, ce prestidigitateur des images, a réussi le pari audacieux de nous faire voir le monde autrement, non pas en le déformant, mais en nous forçant à en interroger les fondements mêmes. Son art, à la fois énigmatique et d’une clarté déconcertante, demeure une source inépuisable de fascination et de réflexion. Il nous a appris que derrière la banalité du quotidien se cache un infini de mystères, que la perception est une construction fragile et que le langage, qu’il soit pictural ou verbal, est un instrument puissant de subversion et de poésie.

L’héritage de Magritte est celui d’un questionnement perpétuel, d’une invitation à ne jamais accepter le monde tel qu’il se présente, mais à chercher l’extraordinaire dans l’ordinaire, le caché dans le visible. Sa vision a transcendé les frontières de l’art pour s’inscrire durablement dans notre culture, nous rappelant avec élégance que “tout ce que nous voyons cache autre chose”. Et c’est là, peut-être, la plus belle des leçons que nous laisse ce géant du surréalisme.