Ah, l’architecture moderne ! Ce simple énoncé suffit parfois à déclencher un frisson, une moue dubitative, voire une véritable indignation chez nombre d’entre nous, surtout ici, sur les terres sacrées de France, où chaque pierre semble murmurer une histoire millénaire. La question “Modern Architecture Ugly” résonne comme un écho dans nos esprits, nous poussant à nous interroger sur la place de ces structures contemporaines dans le paysage urbain, un paysage façonné par des siècles d’esthétique et d’harmonie. Est-ce un blasphème de suggérer qu’une façade de béton brut ou de verre étincelant puisse rivaliser avec la délicatesse d’un hôtel particulier haussmannien ou la majesté d’une cathédrale gothique ? Ou bien, y a-t-il une beauté cachée, une intention, que nos yeux, habitués à la splendeur classique, peinent à déchiffrer ?

En tant que “Nhà Khai Phóng Văn Hóa Pháp”, mon cœur bat au rythme de cette quête éternelle du beau, de l’élégance qui définit si bien l’esprit français. C’est avec passion que je vous invite à explorer ce débat souvent houleux, cette confrontation entre le passé vénéré et un présent parfois mal compris. Pour l’amour de la France, de son patrimoine et de son avenir, plongeons ensemble dans les profondeurs de cette question, non pas pour juger hâtivement, mais pour comprendre les racines de cette perception souvent négative de l’architecture moderne et tenter de découvrir, peut-être, une autre forme de beauté.

L’Âme de la Pierre face au Béton : Pourquoi l’architecture moderne divise-t-elle les Français ?

La France, avec son histoire architecturale riche et sa conscience aiguë de son patrimoine, se trouve souvent à l’épicentre des discussions sur l’esthétique contemporaine. Pourquoi tant de nos compatriotes trouvent-ils l’architecture moderne laide ? La réponse est complexe et profondément enracinée dans notre identité culturelle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le besoin impérieux de reconstruire le pays a donné un coup d’accélérateur à une vision nouvelle, celle du fonctionnalisme, où l’utile primait sur l’ornemental. Le Corbusier, figure emblématique, prônait une architecture machine, efficace et rationnelle. Mais cette rationalité s’est parfois heurtée à une sensibilité française habituée aux proportions dorées, aux détails ouvragés, aux lignes élégantes.

Nos villes sont des palimpsestes où chaque époque a laissé sa marque, mais avec une certaine continuité, une volonté d’harmonie. L’arrivée de blocs de béton massifs, de tours de verre imposantes et de formes géométriques radicales a souvent été perçue comme une rupture brutale, une agression visuelle contre le tissu urbain historique. “Pour beaucoup, l’architecture moderne a rompu le dialogue séculaire entre l’homme et la pierre,” affirme Madame Geneviève Dubois, historienne de l’art à la Sorbonne. “Elle a substitué la fonction à l’émotion, le standardisé à l’unique, créant un sentiment d’aliénation plutôt que d’appartenance. C’est là que naît la perception d’une modern architecture ugly.”

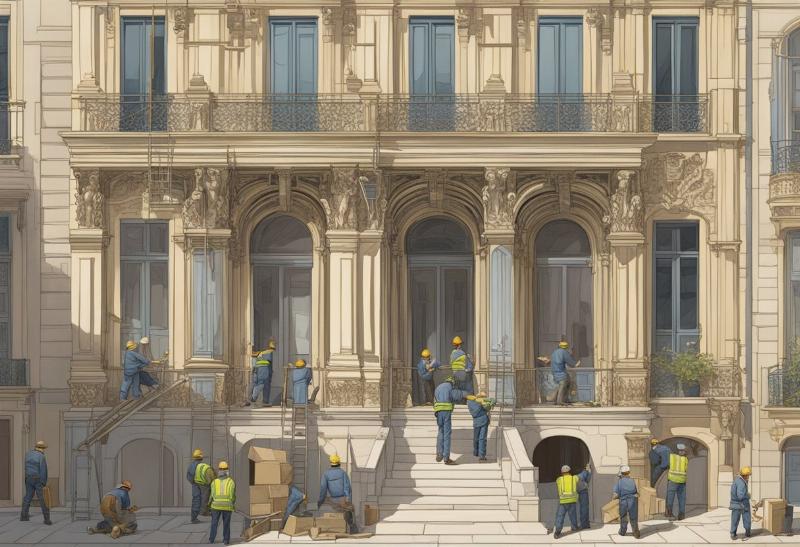

Contrastes architecturaux à Paris entre un immeuble moderne et un bâtiment haussmannien classique, reflétant le débat sur la beauté de l'architecture moderne et son intégration urbaine

Contrastes architecturaux à Paris entre un immeuble moderne et un bâtiment haussmannien classique, reflétant le débat sur la beauté de l'architecture moderne et son intégration urbaine

Le clash est d’autant plus palpable dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, où le patrimoine est omniprésent. Imaginez une façade brutaliste se dressant fièrement à côté d’un immeuble du XVIIe siècle. Le contraste, loin d’être toujours stimulant, peut être perçu comme discordant, manquant de cette douceur de vivre que nous chérissons tant. L’architecture moderne, dans sa quête d’innovation, a parfois négligé l’intégration paysagère et le respect de l’identité des lieux, éléments essentiels à l’esthétique française.

Des Matériaux Froids aux Formes Audacieuses : Les ‘ingrédients’ d’une controverse esthétique

Quels sont donc les “ingrédients” qui composent cette architecture que d’aucuns qualifient de laide ? Principalement, le béton armé, l’acier et le verre. Ces matériaux, révolutionnaires en leur temps pour leur robustesse et leur polyvalence, ont permis des prouesses structurelles inédites, des façades immenses et des formes audacieuses. Mais ils ont aussi conféré aux bâtiments modernes une esthétique souvent perçue comme froide, impersonnelle, voire intimidante.

Le béton brut, popularisé par le brutalisme (un courant architectural post-Seconde Guerre mondiale), a été salué pour son honnêteté structurelle, son absence d’artifices. Pourtant, son aspect rugueux, gris et monolithique est souvent associé à l’austérité et au manque de chaleur humaine. Le verre, omniprésent dans les gratte-ciel contemporains, reflète le ciel et son environnement, mais peut aussi créer une sensation d’imperméabilité, de miroir froid qui ne renvoie aucune âme. L’acier, avec ses lignes épurées et sa rigidité, accentue cette impression de rationalité implacable.

Ces matériaux, en eux-mêmes, ne sont ni beaux ni laids. C’est leur utilisation, leur mise en scène, leur dialogue (ou absence de dialogue) avec leur environnement qui dicte notre perception. “Le problème n’est pas le matériau en soi, mais l’intention derrière son usage,” explique Monsieur Philippe Leclerc, architecte et urbaniste à Marseille. “Un grand chef peut transformer des ingrédients simples en un chef-d’œuvre. De même, un architecte visionnaire peut sublimer le béton. Mais lorsqu’il est utilisé sans âme, sans souci de proportion ou de lumière, il peut donner cette impression de modern architecture ugly.” L’absence d’ornementation, une caractéristique clé de nombreux mouvements modernes, a également contribué à ce sentiment de vide, d’une simplification excessive qui prive l’œil de points d’accroche et de détails à admirer, contrairement à l’abondance décorative de l’architecture classique française [lien interne].

Déconstruire le ‘Laid’ : Une exploration des critiques et des visions

Juger un bâtiment “laid” est un acte éminemment subjectif, mais les raisons sous-jacentes à cette perception sont souvent partagées. Déconstruisons ensemble ce qui alimente cette idée d’une modern architecture ugly.

Pourquoi certains bâtiments modernes sont-ils perçus comme « agressifs » ?

Certains bâtiments modernes sont perçus comme “agressifs” en raison de leur échelle démesurée, de leurs formes anguleuses, de l’absence de textures douces ou de motifs répétitifs qui guideraient le regard. Ils peuvent créer un sentiment d’écrasement ou d’isolement, rompant l’harmonie visuelle et émotionnelle avec leur environnement.

Comment l’intégration urbaine façonne-t-elle notre jugement ?

L’intégration urbaine d’un bâtiment moderne est cruciale pour notre jugement. Un design avant-gardiste, si mal implanté dans un quartier historique sans considération pour le contexte, la hauteur des bâtis voisins ou les flux de circulation, est souvent perçu négativement, créant une discorde visuelle et une rupture avec l’identité du lieu.

La perception du “laid” est souvent liée à un sentiment d’étrangeté, de non-appartenance. L’architecture moderne, dans sa volonté de rupture avec le passé, a parfois délibérément ignoré les codes esthétiques établis, choquant le public. Le brutalisme, par exemple, avec ses surfaces en béton apparent et ses volumes massifs, a été la cible de critiques virulentes pour son aspect “inhumain” et “dépouillé”. Pourtant, ses défenseurs y voyaient une honnêteté structurelle, une célébration de la matière brute.

Le mouvement postmoderne, en réaction à la rigueur du modernisme, a tenté de réintroduire l’ornementation, la couleur et le clin d’œil historique, parfois avec un succès mitigé, donnant naissance à des constructions jugées excentriques ou kitsch. La beauté est dans l’œil de celui qui regarde, certes, mais elle est aussi façonnée par l’éducation, la culture et l’expérience. Pour un œil non averti, habitué aux fioritures rococo, la pureté géométrique d’un bâtiment moderne peut sembler dénudée et sans intérêt.

Le défi pour l’architecture moderne, surtout en France, est de trouver l’équilibre entre innovation et respect du contexte. Un bâtiment n’est pas une entité isolée ; il est une partie d’un tout, un élément du tissu urbain. Sa capacité à dialoguer avec son environnement, à respecter les échelles, les matériaux environnants, la lumière, le ciel, est primordiale pour son acceptation.

L’Élégance de la Rupture : Quand l’architecture française sublime le moderne

Pourtant, la France n’est pas qu’un musée à ciel ouvert. Elle est aussi une terre de créativité et d’innovation, où l’architecture moderne a su, à maintes reprises, se montrer sous son meilleur jour, défiant l’idée préconçue d’une modern architecture ugly. De grands architectes, français et internationaux, ont prouvé qu’il est possible d’allier audace et élégance, modernité et respect du patrimoine.

Prenez par exemple la Pyramide du Louvre. À son inauguration en 1989, l’œuvre d’I.M. Pei a provoqué un tollé. Une pyramide de verre au cœur de la cour carrée du Louvre, un symbole de la France ! C’était perçu comme une hérésie. Et pourtant, avec le temps, elle est devenue une icône, un pont lumineux entre le passé et le présent, prouvant que la transparence et la géométrie peuvent sublimer l’ancien sans l’effacer. Ou encore le Centre Pompidou, de Renzo Piano et Richard Rogers, autre choc architectural avec ses tuyaux apparents et ses couleurs vives. Aujourd’hui, il est adoré, un emblème de modernité culturelle à Paris.

Ces exemples démontrent que le génie réside dans l’intégration, dans la capacité à créer un dialogue, même avec des formes radicalement nouvelles. L’élégance à la française n’est pas uniquement dans la fioriture ; elle est aussi dans la justesse de la proportion, la qualité de la lumière, l’intelligence de l’usage. La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, au Palais de Chaillot, intègre magnifiquement des extensions modernes, illustrant comment le “nouveau” peut enrichir le “vieux” sans le dénaturer. Ces réalisations nous montrent que l’architecture moderne n’est pas condamnée à être laide ; elle peut être spectaculaire, fonctionnelle et profondément belle, à condition d’être pensée avec cœur et intelligence.

Au-delà de l’esthétique : L’impact de l’architecture moderne sur la vie urbaine

Au-delà des considérations purement esthétiques, l’architecture moderne a eu un impact profond sur la vie urbaine et le bien-être social, une dimension souvent négligée dans le débat sur l’idée d’une modern architecture ugly. Après-guerre, elle a fourni des logements à des millions de personnes, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures nécessaires à la reconstruction et à l’expansion de la France. Le fonctionnalisme, s’il a pu mener à des excès, visait avant tout à améliorer les conditions de vie.

Aujourd’hui, les architectes modernes sont de plus en plus soucieux de durabilité, d’efficacité énergétique et de création d’espaces verts. Ils explorent des matériaux innovants et des designs qui favorisent la lumière naturelle, la ventilation et la convivialité. La question n’est plus seulement de construire, mais de construire mieux, de manière plus responsable. “L’architecture moderne, dans ses meilleures expressions, ne se contente pas d’être un objet visuel ; elle est un cadre de vie qui doit inspirer, protéger et connecter,” affirme Madame Sophie Leclerc, urbaniste spécialisée en développement durable. “Elle a la capacité d’améliorer le bien-être collectif, de créer des quartiers plus vivables, même si son esthétique initiale peut parfois dérouter [lien interne].”

Le débat autour de l’architecture moderne est aussi un débat sur notre société : voulons-nous vivre dans des villes musées, figées dans le temps, ou dans des métropoles dynamiques, en constante évolution, où le passé et le futur se rencontrent ? L’impact social, la manière dont les bâtiments favorisent ou entravent les interactions humaines, la création d’espaces publics invitants, tout cela fait partie de l’équation.

Harmonie et Contraste : L’art de coexister avec le ‘nouveau’

Comment les villes françaises, si attachées à leur patrimoine, gèrent-elles cette coexistence avec l’architecture moderne ? C’est un exercice délicat d’équilibre, un art de l’harmonie et du contraste. L’approche française ne consiste pas à rejeter systématiquement le moderne, mais à l’intégrer avec intelligence et respect.

Cela se traduit par des politiques d’urbanisme rigoureuses, qui exigent des projets modernes qu’ils s’insèrent dans leur contexte sans le défigurer. Il y a une volonté de créer un dialogue entre les époques, de faire en sorte que le nouveau ne soit pas une agression, mais un prolongement, une réinterprétation des codes locaux. Cela peut passer par le choix de matériaux en résonance avec ceux du quartier, par le respect des hauteurs, par l’intégration d’éléments qui rappellent l’histoire du lieu.

L’éducation à l’architecture joue également un rôle clé. Comprendre les intentions de l’architecte, les contraintes techniques, l’évolution des styles permet d’affiner notre regard et d’apprécier des beautés insoupçonnées. Un bâtiment jugé “laid” à première vue peut révéler sa complexité et son ingéniosité une fois que l’on en a déchiffré les principes. Il ne s’agit pas d’aimer toutes les réalisations modernes, mais d’ouvrir son esprit à la diversité des expressions architecturales, à cette capacité humaine à inventer, à innover, à se projeter.

Critères d’évaluation : Qu’est-ce qui rend un bâtiment moderne ‘beau’ ou ‘laid’ ?

| Caractéristique | Ce qui peut être perçu comme “Beau” | Ce qui peut être perçu comme “Laid” |

|---|---|---|

| Intégration Urbaine | Respecte l’échelle, les lignes, les matériaux du quartier. Crée un dialogue harmonieux avec l’environnement. | Ignorance totale du contexte, rupture brutale d’échelle, de matériaux, de style. Crée un choc visuel. |

| Proportions et Équilibre | Volumes bien pensés, lignes claires et équilibrées, rythme visuel agréable. | Volumes déséquilibrés, formes chaotiques, impression de lourdeur ou de fragilité déplacée. |

| Qualité des Matériaux | Matériaux nobles, bien travaillés, vieillissant bien, choisis pour leur texture et couleur. | Matériaux bon marché, mal finis, vieillissant mal, donnant une impression de précarité ou d’uniformité. |

| Lumière et Transparence | Utilisation intelligente de la lumière naturelle, façades qui interagissent avec l’environnement et l’intérieur. | Façades aveugles, utilisation excessive ou inefficace du verre, créant des reflets agressifs ou une opacité totale. |

| Fonctionnalité et Usage | Répond efficacement aux besoins des utilisateurs, favorise la convivialité et l’accessibilité. | Dysfonctionnel, espaces mal conçus, générant de l’isolement ou de la frustration pour les occupants. |

| Innovation et Originalité | Design audacieux et créatif qui ouvre de nouvelles perspectives esthétiques et techniques. | Innovation gratuite, “pour le principe”, sans réel sens, ou imitation maladroite d’autres styles. |

| Détail et Finition | Soin apporté aux détails, aux jonctions des matériaux, aux menuiseries, à l’aménagement paysager. | Détails bâclés, finitions grossières, manque de soin dans l’exécution générale du projet. |

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

1. Qu’est-ce qui définit l’architecture moderne ?

L’architecture moderne se caractérise par une rupture avec les styles historiques, privilégiant la fonction, la simplicité des formes, l’utilisation de nouveaux matériaux comme le béton, l’acier et le verre, ainsi qu’une absence d’ornementation excessive.

2. Pourquoi l’architecture moderne a-t-elle souvent mauvaise réputation ?

Elle a souvent mauvaise réputation en raison de sa perception de froideur, de son manque d’intégration dans les paysages urbains historiques, de l’utilisation parfois massive de béton brut et d’une esthétique qui tranche radicalement avec les styles traditionnels, menant à l’idée de “modern architecture ugly”.

3. Tous les bâtiments modernes sont-ils laids ?

Non, absolument pas. La beauté est subjective, et de nombreux chefs-d’œuvre de l’architecture moderne sont aujourd’hui acclamés pour leur audace, leur fonctionnalité et leur capacité à s’intégrer ou à transformer positivement leur environnement, comme la Pyramide du Louvre.

4. Comment les villes françaises intègrent-elles le moderne et l’ancien ?

Les villes françaises cherchent à intégrer le moderne et l’ancien par des politiques d’urbanisme rigoureuses, favorisant le dialogue entre les styles, le respect des échelles, des matériaux locaux, et en encourageant une haute qualité de design pour les nouvelles constructions.

5. Y a-t-il des exemples d’architecture moderne française réussie ?

Oui, de nombreux exemples existent. Outre la Pyramide du Louvre et le Centre Pompidou, on peut citer certains quartiers de La Défense, la Philharmonie de Paris de Jean Nouvel, ou encore des réalisations de Christian de Portzamparc qui témoignent d’une modernité élégante et intégrée.

6. Le style Haussmannien est-il une forme d’architecture moderne de son époque ?

Oui, le style Haussmannien fut révolutionnaire et “moderne” pour son époque au XIXe siècle, introduisant des innovations en urbanisme, des standards de hauteur, de largeur des rues et de régularité des façades qui transformèrent Paris en une ville moderne et cohérente.

7. Quel est le rôle de l’architecte dans la perception du “beau” ?

L’architecte joue un rôle fondamental en transformant des idées en structures physiques. Sa vision, son talent pour l’intégration, le choix des matériaux, et sa capacité à créer des espaces fonctionnels et esthétiques influencent directement la perception de la beauté et de la valeur d’un bâtiment moderne.

Conclusion

Le débat sur le fait que l’architecture moderne soit “laide” est loin d’être clos, et c’est tant mieux ! Il stimule la réflexion, aiguise notre regard et nous pousse à interroger nos propres définitions du beau. Ici, en France, pays de l’élégance et du bon goût, cette discussion est particulièrement vibrante, car elle touche à l’essence même de notre identité, à notre relation avec le passé et notre vision de l’avenir.

Pour l’amour de la France, nous devons apprendre à regarder l’architecture moderne avec un œil curieux, à déceler les intentions, à comprendre les contraintes, et à célébrer les réussites. Car la beauté, qu’elle soit classique ou contemporaine, est avant tout une affaire d’harmonie, de justesse et d’émotion. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un bâtiment moderne, plutôt que de le juger d’un revers de main comme une “modern architecture ugly”, prenez un instant. Observez-le, interrogez-le. Qui sait, peut-être y découvrirez-vous une facette inattendue de notre riche patrimoine architectural, une nouvelle histoire à raconter, Pour l’amour de la France.