Ah, mes chers amis de la culture et de la beauté, parlons d’un mouvement qui a balayé le monde avec la force d’un vent nouveau, remodelant nos villes et notre perception de l’espace : le modernisme en architecture. C’est une histoire de lignes pures, de fonctionnalité audacieuse et d’une quête inlassable de l’essence même de l’habitat humain, qui a trouvé en France un terrain fertile pour s’épanouir avec une élégance toute particulière. Plongeons ensemble dans ce chapitre fascinant où l’innovation et l’art s’entremêlent pour le plus grand amour de la France !

Aux Racines d’une Révolution : L’Esprit du Modernisme en Architecture

Pour comprendre le modernisme en architecture, il faut d’abord saisir le bouillonnement intellectuel et social de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. L’Europe sortait de l’ère victorienne et de ses ornements chargés, aspirant à une simplicité, une clarté et une honnêteté des matériaux. En France, cette aspiration s’est mêlée à un désir de progrès et d’une vision plus démocratique de l’art et de l’habitat. C’est une époque où l’on rêvait de construire pour tous, avec intelligence et esthétique.

Qu’est-ce qui a donné naissance au modernisme architectural ?

Le modernisme architectural est né de la convergence de plusieurs facteurs : les avancées techniques (béton armé, acier, verre), l’industrialisation qui a permis de nouveaux modes de construction, et une philosophie prônant la fonctionnalité et l’abandon des styles historiques superflus. La Première Guerre mondiale, avec ses destructions massives, a aussi créé un besoin urgent de reconstruire différemment, de manière plus efficace et hygiénique, posant les bases d’une architecture nouvelle.

L’empreinte française dans les prémices du modernisme

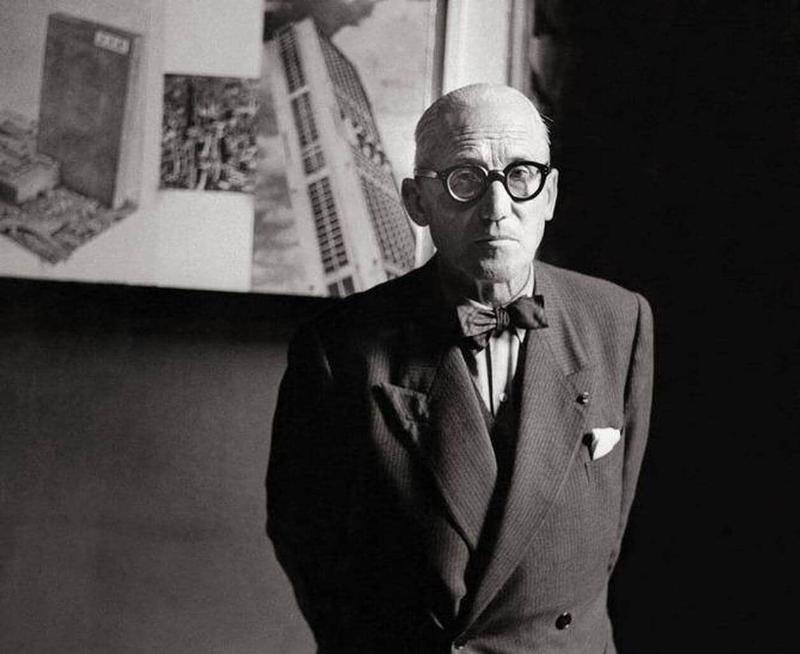

La France, berceau des Lumières et de l’innovation artistique, ne pouvait qu’être au cœur de ce mouvement. Des figures comme Auguste Perret, avec son utilisation pionnière du béton armé dès le début du siècle, ont jeté les bases structurelles. C’est la recherche d’une nouvelle esthétique, une rupture avec les traditions séculaires, qui a animé les esprits. Pour des architectes comme Robert Mallet-Stevens ou, bien sûr, l’incontournable Le Corbusier, il ne s’agissait pas seulement de construire des bâtiments, mais de sculpter la vie de demain. Ils ont posé la question essentielle : comment l’architecture peut-elle servir l’homme moderne, ses besoins, ses aspirations, tout en restant belle et intemporelle ? C’était une question profondément ancrée dans la conscience française de l’époque.

Les Matériaux et Principes Fondateurs : L’Essence du Modernisme en Architecture

Si le modernisme en architecture devait être une recette, quels seraient ses ingrédients et ses ustensiles ? C’est une question qui résonne avec notre amour français pour l’artisanat et l’ingéniosité. Les architectes de cette ère ont puisé dans le progrès industriel pour réinventer les techniques de construction et les matériaux.

Quels sont les matériaux phares de l’architecture moderne ?

Les matériaux de prédilection du modernisme étaient le béton armé, l’acier et le verre. Le béton armé, en particulier, a offert une liberté structurelle inédite, permettant de créer des espaces ouverts, des porte-à-faux audacieux et des façades lisses. L’acier a rendu possible des structures plus légères et des baies vitrées immenses, inondant les intérieurs de lumière naturelle. Le verre, quant à lui, a gommé la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, connectant l’habitat à son environnement. Ces matériaux, autrefois considérés comme purement utilitaires, ont été élevés au rang d’éléments esthétiques à part entière.

Les cinq points d’une architecture nouvelle selon Le Corbusier

Difficile de parler du modernisme sans évoquer Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le nom de Le Corbusier. Cet architecte franco-suisse, visionnaire et provocateur, a synthétisé les principes du modernisme en ses célèbres “Cinq points d’une architecture nouvelle” en 1927. Ces préceptes, comme un manifeste artistique, ont guidé une génération d’architectes :

- Les pilotis : Libérant le rez-de-chaussée pour les circulations ou les jardins, et isolant la maison de l’humidité du sol.

- Le plan libre : Grâce à l’ossature poteaux-dalles, les cloisons intérieures peuvent être placées où l’on veut, offrant une flexibilité totale de l’espace.

- La façade libre : Puisque le mur n’est plus porteur, la façade peut être dessinée sans contraintes structurelles, avec de grandes ouvertures.

- La fenêtre en longueur (ou bandeau) : Permettant d’éclairer les pièces de manière uniforme et d’offrir une vue panoramique.

- Le toit-jardin : Rendant à la nature la surface occupée par la construction, et offrant un espace de vie supplémentaire et une isolation thermique.

Comme le disait si bien l’historien de l’art fictif, Marc Lavoisier : “Le Corbusier n’a pas seulement conçu des bâtiments, il a imaginé une nouvelle façon de vivre, une symphonie de l’espace et de la lumière où chaque élément chante la modernité. Son modernisme en architecture n’est pas qu’un style, c’est une philosophie, un hymne à la clarté.” Ces points ont véritablement marqué un tournant, offrant une grammaire pour le nouveau langage architectural.

L’Évolution du Modernisme en Architecture : Un Parcours en Phases

Le modernisme n’est pas apparu d’un coup, tel un coup de tonnerre. Il s’est construit par étapes, chaque décennie apportant son lot d’innovations et de réflexions, s’adaptant aux contextes sociaux et économiques. Suivons ensemble ce parcours fascinant.

Les premières audaces : Avant-garde et utopie (Années 1900-1930)

Les premières décennies du XXe siècle furent celles de l’expérimentation. En France, des architectes comme Tony Garnier rêvaient déjà de “cités industrielles” fonctionnelles et hygiéniques. C’est l’époque où des mouvements comme le Bauhaus en Allemagne ou De Stijl aux Pays-Bas posaient les bases théoriques et esthétiques d’un nouveau langage. Le Corbusier, avec ses “villas blanches” comme la Villa Savoye à Poissy, est l’incarnation même de cette avant-garde, prouvant que le fonctionnalisme pouvait être synonyme de poésie. La lumière, l’air et la verdure deviennent des éléments constitutifs de l’habitat.

La consolidation et la reconstruction (Années 1930-1960)

Après les balbutiements, le modernisme gagne en maturité. La Seconde Guerre mondiale, malheureusement, a contraint de nombreux pays à reconstruire des villes entières. La France, en particulier, a dû se relever de ses cendres, et le modernisme a offert des solutions rapides, économiques et fonctionnelles. Des architectes comme Auguste Perret, encore lui, ou les bâtisseurs des villes de la reconstruction, ont appliqué les principes modernes à grande échelle. La Cité Radieuse de Marseille, autre chef-d’œuvre de Le Corbusier, construite entre 1947 et 1952, est un parfait exemple de cette période, explorant un nouveau modèle d’habitat collectif, une “unité d’habitation” où tout est pensé pour la vie communautaire, une véritable ville verticale. Ce fut un laboratoire d’idées, un essai grandeur nature du modernisme en architecture appliqué au logement social.

L’expansion et les questionnements (Années 1960-1980)

À partir des années 60, le modernisme se diffuse largement, mais commence aussi à être critiqué pour sa rigidité, son manque d’adaptation aux contextes locaux et parfois son aspect déshumanisant. Les grands ensembles, bien que nés d’une intention louable, ont parfois été perçus comme austères. Cependant, la France continue d’expérimenter avec des architectes comme Jean Prouvé, qui explore la préfabrication et la modularité, apportant une dimension plus industrielle et innovante. C’est une période de réflexion intense sur l’avenir de l’urbanisme et le rôle de l’architecture dans la société.

Astuces et Inspirations : Le Modernisme Français au Quotidien

Le modernisme en architecture, loin d’être un chapitre clos de l’histoire, continue d’inspirer et de façonner notre environnement. Mais comment l’apprécier pleinement, et même, s’en inspirer pour notre propre intérieur, avec une touche très française ?

Comment identifier une architecture moderne française ?

Pour reconnaître l’empreinte française du modernisme, cherchez l’équilibre et la subtilité. Si Le Corbusier est connu pour ses formes monumentales, d’autres architectes français ont privilégié une intégration plus douce dans le paysage.

- Lignes épurées et géométrie simple : Moins d’ornements, plus de volumes clairs.

- Fonctionnalité avant tout : Chaque élément a une raison d’être, pas de superflu.

- Grande luminosité : De larges ouvertures, des intérieurs baignés de lumière naturelle.

- Intégration au site : Une recherche d’harmonie avec l’environnement, même si le bâtiment se distingue.

- Matériaux apparents : Béton brut, acier, verre non masqués, montrant leur beauté intrinsèque.

Comme le souligne l’architecte fictive Solange Dupont : “Le modernisme français, c’est l’élégance de la retenue, la force dans la simplicité. C’est une architecture qui respire, qui dialogue avec son temps tout en aspirant à l’éternité.” C’est cette recherche d’une beauté essentielle, d’une sorte de perfection fonctionnelle, qui caractérise le mieux l’approche française.

La Cité Radieuse à Marseille, un exemple majeur du modernisme en architecture de Le Corbusier.

La Cité Radieuse à Marseille, un exemple majeur du modernisme en architecture de Le Corbusier.

Le modernisme : une source d’inspiration pour nos intérieurs

Même si vous n’habitez pas une villa de Le Corbusier, vous pouvez insuffler l’esprit du modernisme chez vous. Pensez à l’ouverture des espaces, à la fluidité de la circulation.

- Désencombrer : Le modernisme prône la clarté. Éliminez le superflu.

- Jouer avec la lumière : Préférez des rideaux légers, ou même pas du tout, pour laisser entrer la lumière.

- Miser sur le mobilier fonctionnel : Des pièces aux lignes simples, épurées, souvent design. La chaise “Standard” de Jean Prouvé en est un parfait exemple.

- Utiliser des matériaux naturels ou bruts : Bois clair, béton ciré, acier, verre.

- Créer des zones de vie distinctes sans cloisonner : Un grand espace salon-salle à manger peut être subdivisé visuellement par un tapis, une bibliothèque basse, ou le placement des meubles.

C’est une démarche qui invite à la contemplation et à l’harmonie, une véritable “art de vivre” à la française, où l’esthétique se met au service du bien-être.

Impact et Héritage : Le Modernisme en Architecture et la Vie Urbaine

Si l’on devait parler de la “valeur nutritionnelle” du modernisme, ce serait en termes de sa capacité à nourrir nos villes et nos vies d’une nouvelle énergie, d’une nouvelle vision. L’impact du modernisme en architecture sur notre environnement bâti et sur notre manière d’habiter est incalculable.

Comment le modernisme a-t-il transformé nos villes ?

Le modernisme a profondément remodelé le visage de nos villes, en France comme ailleurs. Il a introduit de nouveaux concepts urbanistiques, avec la séparation des fonctions (habitat, travail, loisirs) et la création d’espaces verts. L’après-guerre a vu l’émergence de “villes nouvelles” et de grands ensembles, parfois réussis, parfois critiqués, mais toujours porteurs d’une volonté d’améliorer les conditions de vie. Il a également permis de penser à une meilleure hygiène et à une meilleure circulation de l’air et de la lumière dans les logements.

Le modernisme et la durabilité : Une vision avant-gardiste

Si le terme n’existait pas à l’époque, le modernisme portait en lui les germes d’une architecture plus durable. La recherche de la fonctionnalité, la rationalisation de la construction, l’utilisation de matériaux locaux ou industriels efficaces, et l’optimisation de la lumière naturelle et de la ventilation étaient déjà des préoccupations. Le Corbusier, par exemple, intégrait des toits-jardins qui participaient à l’isolation thermique et à la biodiversité urbaine. C’est une forme de bon sens, d’économie de moyens, qui résonne encore fortement avec les enjeux écologiques actuels. Le modernisme en architecture a pavé la voie vers une pensée plus responsable de l’habitat.

Dégustation et Accords : Le Modernisme face à l’Épreuve du Temps

Comme un grand vin que l’on déguste, le modernisme en architecture se savoure avec le temps, révélant de nouvelles facettes et s’accordant parfois avec des éléments inattendus. Comment ce mouvement, si radical à ses débuts, s’inscrit-il dans le paysage architectural contemporain ?

Comment le modernisme continue d’inspirer notre quotidien et se marie à la tradition ?

Le modernisme a laissé un héritage indélébile. Aujourd’hui, on ne construit plus exactement comme Le Corbusier, mais ses principes sont partout. La fluidité des espaces, l’importance de la lumière, l’honnêteté des matériaux sont devenus des standards.

- Dialogue avec le patrimoine : Les architectes contemporains s’inspirent des formes modernistes tout en les adaptant aux matériaux et aux technologies d’aujourd’hui, créant un dialogue fascinant entre l’ancien et le nouveau.

- Minimalisme et design : L’esthétique minimaliste que l’on retrouve dans le design d’intérieur et de mobilier est une héritière directe du modernisme, valorisant la simplicité et l’absence d’ornements.

- Urbanisme durable : Les idées de ville-jardin, de mixité fonctionnelle, et d’espaces verts urbains, initiées par les modernistes, sont plus pertinentes que jamais pour créer des villes agréables et résilientes.

En France, le respect du patrimoine est primordial. Les bâtiments modernes côtoient les haussmanniens, les médiévaux, créant une richesse visuelle unique. L’intégration réussie d’un bâtiment moderne dans un tissu ancien est un art délicat, un défi que les architectes français relèvent avec brio, en cherchant toujours cette justesse, cette harmonie, cette “certaine idée de la France”.

Questions Fréquemment Posées sur le Modernisme en Architecture

Pour éclairer davantage notre lanterne, répondons à quelques questions courantes sur ce mouvement architectural passionnant.

Q: Qui sont les figures emblématiques du modernisme en architecture en France ?

R: En France, les figures incontournables incluent Le Corbusier, avec ses œuvres majeures comme la Villa Savoye et la Cité Radieuse, Auguste Perret, pionnier du béton armé, et Robert Mallet-Stevens, connu pour ses villas élégantes et fonctionnelles. Ces architectes ont défini l’identité du modernisme en architecture français.

Q: Quelles sont les caractéristiques principales du style architectural moderne ?

R: Les principales caractéristiques sont des lignes pures et géométriques, une prédominance de la fonctionnalité sur l’ornementation, l’utilisation de matériaux comme le béton armé, l’acier et le verre, de grandes ouvertures pour la lumière naturelle, et souvent des toits-terrasses.

Q: Où peut-on admirer des exemples d’architecture moderniste en France ?

R: On peut admirer des exemples célèbres comme la Villa Savoye à Poissy, la Cité Radieuse à Marseille, la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp (toutes de Le Corbusier), ainsi que des bâtiments d’Auguste Perret au Havre ou à Paris. La rue Mallet-Stevens à Paris offre également un ensemble remarquable.

Q: Le modernisme est-il synonyme de brutaliste ?

R: Non, le modernisme est un mouvement plus vaste qui englobe plusieurs styles, dont le brutaliste. Le brutaliste est une branche du modernisme des années 1950-70, caractérisée par l’utilisation massive de béton brut apparent (“béton brut”), d’où son nom. Tous les bâtiments modernes ne sont pas brutalistes.

Q: Quel est l’impact du modernisme sur l’urbanisme actuel ?

R: Le modernisme a eu un impact profond sur l’urbanisme en introduisant des concepts tels que la planification zonale, la recherche de l’hygiène et de la lumière, la création d’espaces verts urbains et le développement de logements collectifs. Ses idées continuent d’influencer la conception des villes durables d’aujourd’hui.

Conclusion : L’Éternel Modernisme, Pour l’Amour de la France

Voilà, chers amis, notre voyage au cœur du modernisme en architecture touche à sa fin, mais son héritage, lui, perdure et nous parle encore. Ce mouvement, né d’une volonté de rompre avec le passé pour embrasser l’avenir, a offert à la France, et au monde, une nouvelle manière de penser et de bâtir. Il a prouvé que la fonctionnalité n’est pas l’ennemie de la beauté, mais peut au contraire en être la source la plus pure.

Le modernisme, c’est l’élégance de la simplicité, la force de la rationalité, l’éclat de la lumière. C’est un mouvement qui, par son audace et sa vision, a enrichi notre patrimoine et continue d’inspirer les créateurs du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une façade aux lignes épurées, une fenêtre bandeau, ou un bâtiment sur pilotis, souvenez-vous de cette formidable aventure intellectuelle et esthétique, et laissez-vous emporter par le souffle intemporel du modernisme en architecture, toujours vibrant et pertinent, pour l’amour de la France !