Ah, la peinture française ! Un héritage si riche, si diversifié, qui ne cesse de nous émerveiller. Et parmi les trésors que recèle cette histoire, il y a un mouvement qui, bien que parfois éclipsé par ses aînés et ses successeurs, mérite toute notre attention pour son approche révolutionnaire : le néo-impressionnisme. Si l’impressionnisme nous a appris à regarder le monde avec des yeux neufs, capturant l’instant fugace avec des touches de pinceau spontanées, le néo-impressionnisme, lui, est allé encore plus loin. Il a transformé la toile en un véritable laboratoire, où la lumière et la couleur étaient disséquées, analysées, puis reconstruites avec une précision quasi scientifique. Préparez-vous à plonger dans un univers où l’art et la science se rencontrent pour donner naissance à des œuvres d’une luminosité et d’une vibration inégalées. C’est une histoire fascinante, pleine de nuances, qui vous fera voir la peinture sous un angle nouveau. Pour ceux qui souhaitent approfondir les racines et les différentes facettes de ce courant, explorer le thème du néo-impressionnisme s’avère un excellent point de départ pour une compréhension exhaustive.

Qu’est-ce qui a donné naissance au néo-impressionnisme ?

Imaginez la fin du XIXe siècle à Paris, une période d’effervescence intellectuelle et scientifique. Les impressionnistes avaient bousculé les codes, libérant la couleur et la touche. Mais pour certains jeunes esprits, cette spontanéité, bien qu’admirable, manquait d’un certain rigorisme. Ils cherchaient une méthode, une théorie pour expliquer et systématiser la perception visuelle. C’est de ce désir ardent de combiner l’émotion de la couleur avec la logique de la science qu’est né le néo-impressionnisme.

L’idée principale, et c’est là que réside toute l’originalité de ce courant, était de ne plus mélanger les couleurs sur la palette, mais de les juxtaposer sur la toile, sous forme de petits points ou de traits, laissant l’œil du spectateur faire le travail de fusion optique. C’était une révolution ! Au lieu d’obtenir un vert en mélangeant du bleu et du jaune, on posait des points bleus et des points jaunes côte à côte, et c’est notre cerveau qui créait le vert. Fascinant, n’est-ce pas ? Ce mouvement, dont Georges Seurat et Paul Signac furent les chefs de file, s’est imposé comme une réponse audacieuse et méthodique à l’impressionnisme.

Les fondations scientifiques d’une révolution picturale

Les Néo-impressionnistes n’étaient pas de simples artistes, c’étaient aussi des expérimentateurs. Ils lisaient attentivement les travaux de scientifiques comme Michel-Eugène Chevreul sur le contraste simultané des couleurs, ou encore d’Ogden Rood sur les lois scientifiques du mélange des couleurs. Ces théories démontraient que les couleurs adjacentes s’influencent mutuellement, et que le mélange optique de couleurs pures crée une luminosité bien supérieure à celle des pigments mélangés. C’était une véritable aubaine pour ces peintres qui voulaient que leurs toiles “chantent” de lumière. Ils cherchaient à reproduire sur la toile les mêmes effets de vibration lumineuse que l’on observe dans la nature, mais en suivant des règles strictes et non par intuition.

Georges Seurat et Paul Signac, pionniers du mouvement néo-impressionniste, discutant des théories optiques.

Georges Seurat et Paul Signac, pionniers du mouvement néo-impressionniste, discutant des théories optiques.

Comment les néo-impressionnistes peignaient-ils ?

La technique est le cœur même du néo-impressionnisme, et elle est si distinctive qu’on la reconnaît au premier coup d’œil. La manière dont ces artistes approchaient la toile était un mélange unique de rigueur et de vision artistique, presque comme des ingénieurs de la couleur.

Leurs œuvres se caractérisent par l’application systématique de petits points ou de touches de couleur pure, une méthode que l’on appelle le divisionnisme ou plus communément le pointillisme. Mais attention, il ne s’agissait pas de simples points ! Chaque touche était placée avec une intention précise, basée sur des principes scientifiques.

La technique du pointillisme : une science de la couleur

Vous vous demandez peut-être comment une peinture faite de points peut rendre une scène cohérente et lumineuse ? C’est toute la magie du pointillisme. L’artiste ne mélange plus le jaune et le bleu pour obtenir du vert sur sa palette. Au lieu de cela, il place un point jaune juste à côté d’un point bleu sur la toile. Lorsque vous reculez de quelques pas, votre œil, ou plutôt votre cerveau, fusionne ces deux couleurs en un vert éclatant, plus vibrant que n’importe quel mélange de pigments.

C’est une expérience optique en direct ! Imaginez une mosaïque de couleurs pures, où chaque fragment contribue à l’ensemble, mais conserve sa propre intégrité. Les couleurs ne s’éteignent pas mutuellement, elles se renforcent, créant une impression de lumière intense et de fraîcheur. C’est pourquoi les tableaux néo-impressionnistes ont cette qualité presque luminescente, cette “vibration” qui semble émaner de la toile.

“La précision mathématique et l’approche méthodique du néo-impressionnisme étaient une véritable révolution pour leur époque. Chaque point est une décision, une note dans une symphonie visuelle où le hasard n’a pas sa place. C’est une discipline qui exigeait une compréhension profonde des interactions colorées,” nous explique Pierre Dubois, historien de l’art spécialisé dans les mouvements du XIXe siècle.

Cette technique exigeait une patience infinie et une planification méticuleuse. Il n’y avait pas de place pour l’improvisation ou les touches rapides. Chaque composition était pensée, chaque couleur choisie et placée pour son effet précis sur l’ensemble. C’était un travail d’orfèvre, mais pour la couleur et la lumière.

Qui sont les figures emblématiques du néo-impressionnisme et leurs œuvres majeures ?

Le néo-impressionnisme, bien qu’ayant une vie relativement courte en tant que mouvement dominant, a produit des œuvres iconiques et a été porté par des artistes dont la vision a marqué l’histoire de l’art. Deux noms émergent incontestablement, Georges Seurat et Paul Signac, mais d’autres figures ont également apporté leur pierre à l’édifice. D’ailleurs, pour ceux qui s’intéressent aux mouvements artistiques qui ont suivi, les peintres post impressionnistes offrent une perspective complémentaire et tout aussi captivante sur cette période fertile.

Georges Seurat : Le maître du point et de la composition

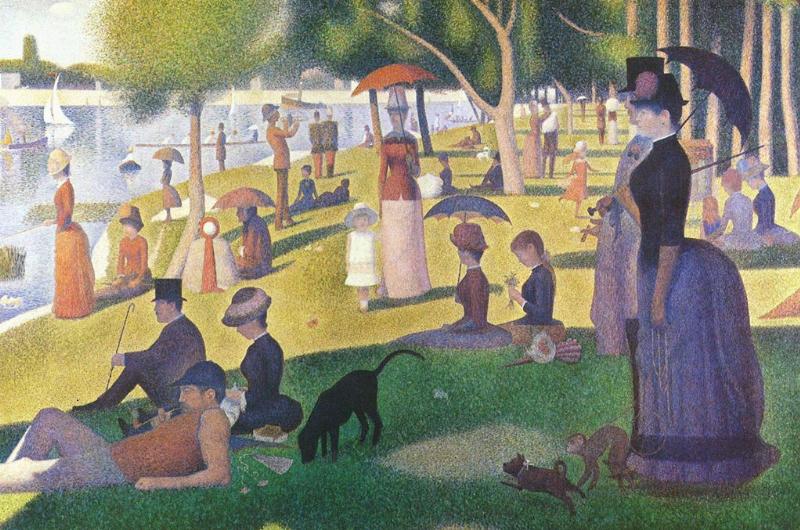

Georges Seurat (1859-1891) est sans conteste le fondateur et le théoricien le plus important du néo-impressionnisme. Son approche était à la fois scientifique et profondément esthétique. Il est l’homme derrière l’une des toiles les plus célèbres de ce mouvement : Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (1884-1886).

Imaginez une scène paisible sur les bords de Seine, un après-midi ensoleillé. Des Parisiens flânent, se reposent, se promènent. Mais regardez de plus près : chaque figure, chaque brin d’herbe, chaque feuille d’arbre est constituée d’une multitude de petits points de couleur pure. La composition est monumentale, presque architecturale, avec des personnages stylisés, figés dans l’éternité d’un instant savamment calculé. Ce tableau est une véritable démonstration des principes divisionnistes, un chef-d’œuvre de patience et de rigueur qui a nécessité des années de travail et de nombreuses études préliminaires.

Vue emblématique de "Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte" de Seurat, chef-d'œuvre du néo-impressionnisme.

Vue emblématique de "Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte" de Seurat, chef-d'œuvre du néo-impressionnisme.

Paul Signac : Le théoricien voyageur

Paul Signac (1863-1935) fut l’ami et le fervent disciple de Seurat, et après la mort prématurée de ce dernier, il devint le principal propagateur des idées néo-impressionnistes. Signac était un marin passionné, et ses voyages le menèrent sur les côtes de France et d’ailleurs, où il peignit de nombreuses scènes marines et portuaires, comme son célèbre Le Port de Saint-Tropez.

Son style, bien que fidèles aux principes du divisionnisme, évolua vers des touches de couleur plus larges et une palette plus éclatante, libérant le pointillisme de la rigidité parfois perçue chez Seurat. Il a écrit D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, un ouvrage fondamental qui théorise et popularise le mouvement, faisant de lui non seulement un artiste mais aussi un théoricien influent.

D’autres contributeurs au rayonnement du néo-impressionnisme

Bien que Seurat et Signac soient les figures de proue, d’autres artistes ont adopté et interprété le style néo-impressionniste :

- Henri-Edmond Cross (1856-1910) : Sa période néo-impressionniste, souvent associée à des paysages méditerranéens lumineux, est marquée par des touches de couleur plus amples et une recherche d’harmonie décorative.

- Maximilien Luce (1859-1941) : Proche de Signac, il a appliqué les techniques divisionnistes à des scènes de la vie ouvrière et industrielle, leur conférant une énergie vibrante.

- Camille Pissarro (1830-1903) : Ancien impressionniste, il fut brièvement séduit par le divisionnisme avant de revenir à une approche plus spontanée, témoignant de l’influence puissante du mouvement même sur les artistes établis.

Ces artistes, chacun à leur manière, ont contribué à enrichir le langage visuel du néo-impressionnisme, montrant sa versatilité et son potentiel au-delà des œuvres fondatrices.

Quel a été l’impact durable du néo-impressionnisme sur l’art moderne ?

Le néo-impressionnisme, malgré sa période de prédominance relativement courte, a laissé une empreinte indélébile sur le cours de l’art moderne. Il n’a pas seulement été une parenthèse stylistique ; il a servi de passerelle cruciale entre les mouvements du XIXe siècle et les avant-gardes du début du XXe. Pour bien saisir la trajectoire de l’art à cette époque, il est utile de comprendre la différence between neo impressionism and post impressionism, car ces deux courants, bien que distincts, partagent des liens complexes et des points de rupture significatifs.

L’une des contributions les plus importantes du néo-impressionnisme fut d’introduire une approche plus analytique et scientifique de la couleur et de la lumière. En décomposant la couleur en ses composants primaires et en les laissant se mélanger optiquement, les artistes néo-impressionnistes ont ouvert la voie à de nouvelles explorations formelles et chromatiques.

De l’éclat divisionniste aux expérimentations avant-gardistes

Le mouvement a directement inspiré plusieurs courants majeurs :

- Le Fauvisme : Des artistes comme Henri Matisse et André Derain ont été fascinés par l’éclat et la pureté des couleurs néo-impressionnistes. Ils ont poussé cette libération de la couleur à l’extrême, l’utilisant non plus pour reproduire fidèlement la réalité, mais pour exprimer l’émotion pure, souvent de manière arbitraire et audacieuse. La couleur est devenue une force expressive en soi.

- Le Cubisme : Bien que le lien puisse paraître moins évident au premier abord, l’approche systématique et la déconstruction de la forme dans le cubisme peuvent être vues comme un lointain écho de la rigueur analytique des néo-impressionnistes. L’idée de décomposer la réalité pour la reconstruire différemment était déjà latente.

- Les abstractionnistes : Le fait que la couleur puisse agir indépendamment de la forme et de la représentation fidèle a semé les graines de l’abstraction. Si la couleur peut vibrer et interagir sur la toile sans être un simple attribut d’un objet, alors l’art peut exister sans sujet reconnaissable.

“Le néo-impressionnisme n’était pas seulement une technique, c’était une philosophie. Il a libéré la couleur de sa fonction descriptive pour lui donner une autonomie vibratoire. Cette audace a été un catalyseur pour toutes les avant-gardes qui ont suivi, du fauvisme à l’abstraction, prouvant que l’art pouvait être à la fois rigoureux et profondément révolutionnaire,” affirme Isabelle Moreau, critique d’art et spécialiste de l’art moderne.

En fin de compte, le néo-impressionnisme a prouvé qu’une approche méthodique et intellectuelle de la création artistique pouvait coexister avec une expressivité vibrante. Il a montré que la science n’était pas l’ennemie de l’art, mais pouvait être une source d’inspiration pour repousser les limites de la perception et de la représentation.

Comment apprécier pleinement une œuvre néo-impressionniste ?

Apprécier une œuvre du néo-impressionnisme ne se fait pas de la même manière qu’une toile impressionniste ou classique. Il y a une certaine interactivité, presque un jeu optique, qui s’opère entre l’œuvre et le spectateur. Voici quelques astuces pour vivre une expérience enrichissante devant ces tableaux vibrants. Pour une vision plus large des différentes techniques et approches qui ont façonné l’art, jeter un œil à wikipedia peinture peut enrichir votre perspective et vous donner des clés supplémentaires.

Lorsque vous êtes face à une toile néo-impressionniste, le premier réflexe est souvent de s’approcher. Pourtant, l’une des clés de l’appréciation est la distance.

- Le jeu des distances : Commencez par observer la toile de loin, à plusieurs mètres. C’est à cette distance que votre œil va opérer le mélange optique et que vous percevrez la scène dans toute sa cohérence et sa luminosité. Les couleurs, jadis séparées en points, fusionnent pour créer des teintes éclatantes et des effets de lumière surprenants. Puis, approchez-vous progressivement. Vous verrez alors les points individuels, la méticulosité du travail de l’artiste, la juxtaposition des couleurs pures. Cette danse entre le “tout” et les “parties” est essentielle à la compréhension du mouvement.

- La pureté des couleurs : Regardez attentivement comment les artistes utilisent des couleurs pures, non mélangées. Observez comment un rouge et un jaune côte à côte créent une vibration orange, ou comment le bleu et le vert donnent une impression de turquoise chatoyant. C’est la beauté de la théorie des couleurs appliquée.

- La composition et la ligne : Au-delà des points, les artistes néo-impressionnistes comme Seurat étaient des maîtres de la composition. Remarquez la structure sous-jacente du tableau, les lignes directrices qui guident votre regard, la manière dont les formes sont simplifiées et stylisées. Ces éléments contribuent à l’harmonie générale de l’œuvre.

- La lumière : La lumière est primordiale. Les néo-impressionnistes cherchaient à reproduire l’éclat de la lumière naturelle avec une intensité sans précédent. Observez comment les zones éclairées semblent presque émettre leur propre lumière grâce à la juxtaposition des points clairs et des couleurs complémentaires.

En adoptant cette approche, vous ne verrez plus seulement un tableau, mais une œuvre d’art qui défie et engage votre perception visuelle d’une manière unique et fascinante. C’est une invitation à “lire” la peinture non pas comme une fenêtre sur le monde, mais comme une construction intelligente de la lumière et de la couleur.

Comment le néo-impressionnisme reflète-t-il la France de son époque ?

Le néo-impressionnisme n’était pas qu’un mouvement artistique isolé, c’était aussi le reflet de son temps, une époque de changements profonds en France et en Europe. Il est ancré dans la société et la culture de la fin du XIXe siècle, période marquée par un optimisme grandissant envers la science et le progrès.

La France de la Troisième République, après les tumultes du Second Empire, connaissait une stabilité relative et un essor scientifique et industriel sans précédent. Les découvertes dans les domaines de la physique, de la chimie et de l’optique fascinaient l’opinion publique. Des figures comme Louis Pasteur révolutionnaient la médecine, et l’Exposition Universelle de Paris de 1889 célébrait le génie technique et scientifique.

Entre science et loisirs bourgeois

- L’esprit scientifique : L’approche méthodique et rationnelle du néo-impressionnisme, avec ses théories des couleurs et ses applications quasi mathématiques, est une manifestation directe de cet engouement pour la science. Les artistes se voyaient comme des chercheurs, des expérimentateurs, plutôt que de simples interprètes de la beauté. C’était une façon de légitimer l’art en le rattachant à une discipline respectable et moderne.

- Le reflet des loisirs : Beaucoup d’œuvres néo-impressionnistes dépeignent des scènes de loisirs, de parcs publics, de bords de mer, de pique-niques dominicaux. Ces thèmes reflètent l’émergence d’une bourgeoisie et d’une classe moyenne ayant plus de temps libre et les moyens de profiter de ces activités. Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte de Seurat en est l’exemple parfait, montrant une société en pleine mutation, où la vie urbaine et les plaisirs des parcs sont au centre des préoccupations.

- L’intellectualisme parisien : Paris était alors la capitale mondiale des arts et des idées. Les cercles artistiques étaient des lieux d’échanges intenses, où les théories esthétiques étaient débattues avec passion. Le néo-impressionnisme, avec sa dimension intellectuelle forte, s’inscrivait parfaitement dans ce bouillonnement. Il attirait des esprits curieux, désireux de comprendre et de repousser les limites de la perception.

Le néo-impressionnisme est donc bien plus qu’une simple esthétique ; c’est un miroir de son temps, de ses avancées scientifiques, de ses transformations sociales et de son effervescence intellectuelle. Il nous offre un aperçu fascinant de la manière dont l’art peut dialoguer avec la science et la société pour créer quelque chose de profondément original et significatif.

Questions Fréquemment Posées sur le Néo-Impressionnisme

Q: Quelle est la différence fondamentale entre l’impressionnisme et le néo-impressionnisme ?

R: La principale différence réside dans l’approche. L’impressionnisme est spontané, cherchant à capturer l’instant fugace avec des touches rapides. En revanche, le néo-impressionnisme adopte une méthode scientifique et systématique, utilisant des points de couleur pure (divisionnisme/pointillisme) pour créer des effets optiques précis, laissant l’œil du spectateur mélanger les couleurs.

Q: Le pointillisme est-il la seule technique utilisée par le néo-impressionnisme ?

R: Le pointillisme est en effet la technique la plus emblématique et reconnaissable du néo-impressionnisme. Cependant, le terme plus large de divisionnisme englobe la théorie sous-jacente de la séparation des couleurs en petites touches, qui pouvaient parfois être de petits traits plutôt que des points, mais toujours dans l’optique d’un mélange optique.

Q: Où peut-on admirer des œuvres néo-impressionnistes aujourd’hui ?

R: De nombreuses œuvres néo-impressionnistes sont exposées dans de prestigieux musées à travers le monde. Parmi les lieux incontournables, citons le Musée d’Orsay à Paris, l’Art Institute of Chicago (pour Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte), le Museum of Modern Art (MoMA) à New York, et la Barnes Foundation à Philadelphie.

Q: Pourquoi le mouvement néo-impressionniste n’a-t-il pas duré aussi longtemps que d’autres courants majeurs ?

R: La rigueur et la minutie exigées par la technique du néo-impressionnisme étaient très contraignantes, ce qui a pu limiter le nombre d’artistes prêts à s’y consacrer pleinement et sur le long terme. De plus, les mouvements avant-gardistes suivants, comme le fauvisme, ont proposé des libérations encore plus radicales de la couleur et de la forme, attirant de nombreux jeunes créateurs.

Q: Les couleurs utilisées par les néo-impressionnistes étaient-elles spéciales ou fabriquées différemment ?

R: Les artistes néo-impressionnistes n’utilisaient pas des pigments fondamentalement différents de ceux de leurs contemporains. Leur innovation résidait dans la manière de les utiliser : ils appliquaient des couleurs pures du spectre, directement sur la toile sans les mélanger sur la palette, afin de maximiser la luminosité, la pureté et l’éclat résultant du mélange optique dans l’œil du spectateur.

Le Néo-Impressionnisme : Une Lumière Éternelle sur l’Art Français

Nous voilà au terme de notre exploration du néo-impressionnisme, un mouvement qui, loin d’être une simple parenthèse, a profondément marqué l’histoire de la peinture française et au-delà. Nous avons découvert comment des artistes audacieux, armés de théories scientifiques et d’une patience infinie, ont réinventé la manière de peindre la lumière et la couleur, donnant naissance à des œuvres d’une vibration et d’une luminosité uniques. De la rigueur de Seurat à la vitalité de Signac, le néo-impressionnisme nous rappelle que l’art peut être à la fois une affaire d’émotion et de raison, de spontanéité et de calcul.

Ce courant nous a montré que la toile pouvait être un champ d’expérimentation, un laboratoire où la science devient un outil au service de la beauté. Son héritage, loin de s’être estompé, a semé les graines des mouvements avant-gardistes du XXe siècle, prouvant que l’audace intellectuelle et artistique peut transcender son propre cadre. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une œuvre néo-impressionniste, prenez le temps. Reculez, approchez-vous, laissez vos yeux faire le travail, et surtout, laissez-vous emporter par cette lumière si particulière qui semble émaner de la toile. C’est une expérience sensorielle et intellectuelle qui vaut le détour, une véritable célébration de la beauté et de l’ingéniosité de l’art français.