Dans le vaste univers de l’art, et plus particulièrement au sein de la richesse inouïe de la peinture française, le nom de l’oeuvre est bien plus qu’une simple étiquette. C’est une porte d’entrée, un murmure initial qui éveille la curiosité, un fil d’Ariane qui guide le spectateur à travers le labyrinthe des couleurs et des formes. Loin d’être un détail anodin, le titre est un prolongement, une intention tangible de l’artiste qui, parfois, en dit autant que le pinceau lui-même. Il a le pouvoir de transformer notre perception, d’orienter notre émotion et d’ancrer l’œuvre dans notre mémoire collective. Comprendre l’art de nommer, c’est embrasser une dimension supplémentaire de la création, une conversation intime entre l’artiste et le monde.

L’Importance Fondamentale du Nom de l’Œuvre : Plus Qu’une Simple Étiquette

Historiquement, le besoin de nommer les œuvres s’est accentué avec leur circulation et leur exposition au public. Avant le XVIIIe siècle, beaucoup d’œuvres n’avaient que des titres descriptifs basiques, voire aucun, identifiées plutôt par leur sujet ou leur commanditaire. Mais à mesure que l’art se démocratisait et que les salons se multipliaient, le nom de l’oeuvre est devenu essentiel pour différencier, cataloguer et, surtout, pour communiquer. Il est devenu la première interaction du public avec l’œuvre, une invitation à son histoire ou à son mystère. C’est le moyen le plus direct d’identifier une création et d’offrir une information complémentaire cruciale pour sa compréhension.

Le Titre, Guide et Complément : Un Dialogue Silencieux avec le Public

Un titre bien choisi agit comme un guide subtil. Il peut éclairer une intention complexe, souligner un détail significatif ou simplement capter l’essence émotionnelle d’une pièce. Pensez à un tableau sans nom : l’expérience est purement visuelle, laissant toute l’interprétation au regardeur. Avec un titre, l’artiste offre une direction, une piste de réflexion. Il peut servir de béquille pour décrypter une allégorie, ou au contraire, devenir un catalyseur de réflexion en proposant une fausse piste qui invite à un examen plus approfondi. Le titre peut transformer radicalement la perception, comme le souligne le mouvement impressionniste, où le simple fait de nommer “Impression” a donné naissance à une révolution artistique. Ainsi, le nom de l’oeuvre est ce dialogue silencieux, cette première poignée de main entre la toile et l’âme du spectateur, façonnant l’expérience esthétique avant même le premier coup d’œil détaillé. Pour mieux saisir cette interaction, on peut se pencher sur la richesse des oeuvre d art peinture française, où chaque titre est une clef.

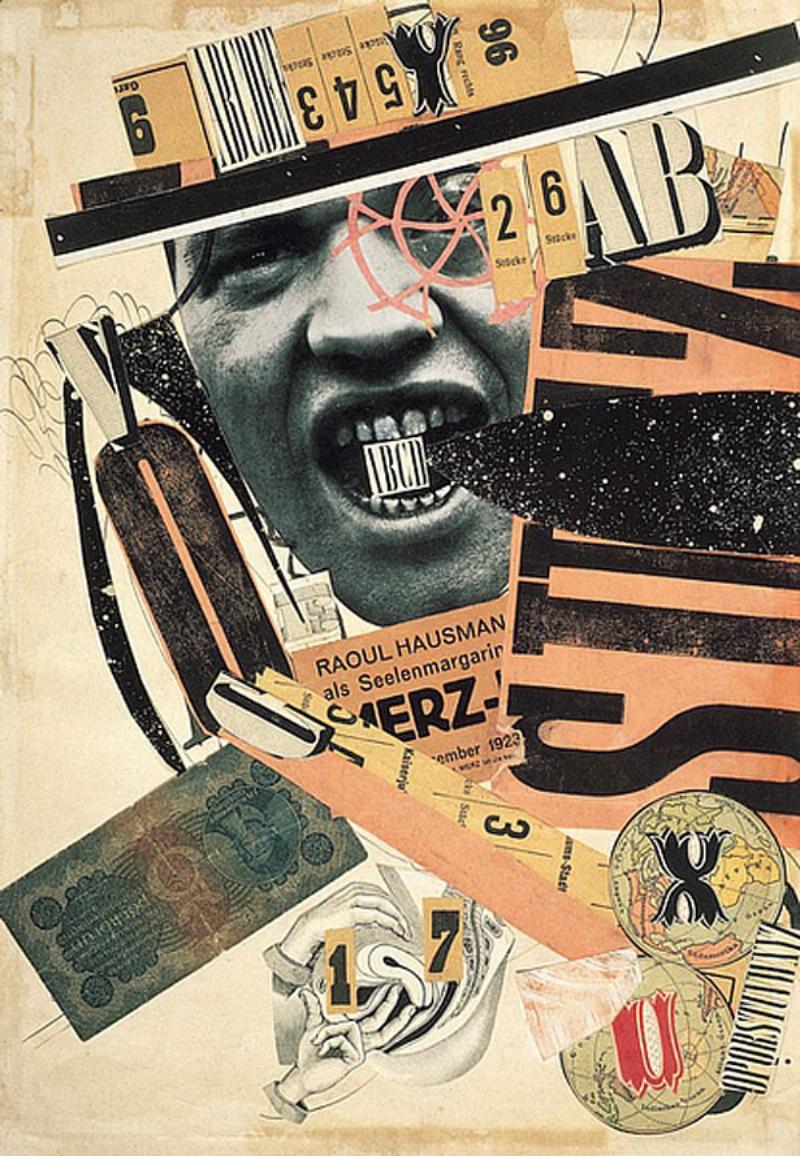

L'acte de nommer une oeuvre d'art en peinture française, symbolisant le début de son identité

L'acte de nommer une oeuvre d'art en peinture française, symbolisant le début de son identité

L’Art de Dénommer : Stratégies et Subtilités des Maîtres Français

Les grands maîtres de la peinture française ont employé une myriade de stratégies pour nommer leurs créations, chacune reflétant l’époque, le mouvement et la personnalité de l’artiste. Du descriptif le plus direct à l’évocation la plus poétique, chaque nom de l’oeuvre est une trace de leur processus créatif. Au fil des siècles, on observe une évolution fascinante, des titres très explicatifs de l’ère classique aux noms plus conceptuels et ouverts à l’interprétation de l’art moderne. Cette diversité témoigne de la richesse et de la profondeur de la pensée artistique française, où le mot accompagne le geste.

Quand le Nom Raconte l’Histoire : Exemples Éloquents de la Peinture Française

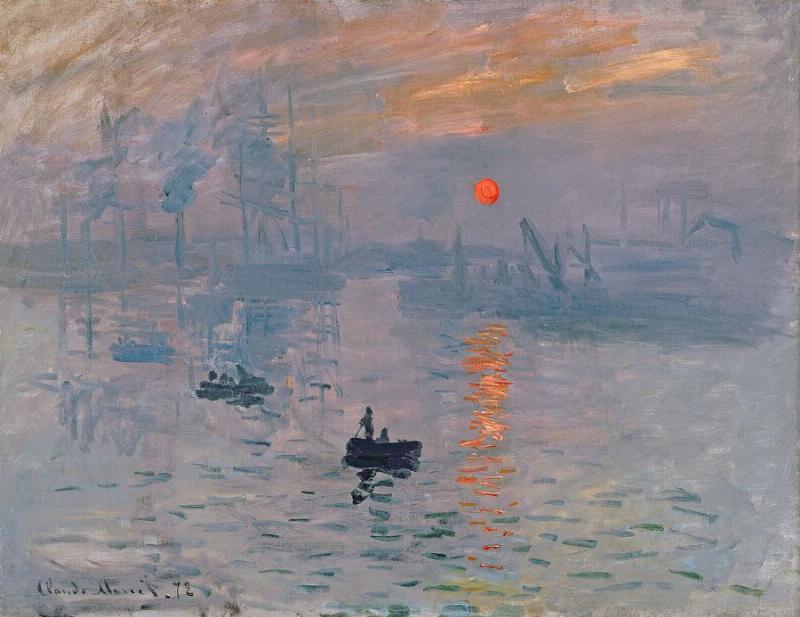

« Impression, soleil levant » (Claude Monet, 1872) : Ce tableau emblématique a non seulement donné son nom à tout un mouvement, l’Impressionnisme, mais son titre même incarne une nouvelle philosophie artistique. Il ne s’agit pas d’une représentation fidèle, mais d’une “impression”, une capture fugace de la lumière et de l’atmosphère. Le nom de l’oeuvre a transformé une simple vue du port du Havre en un manifeste artistique. C’est un exemple parfait de la manière dont le titre peut devenir un emblème et définir une ère. L’étude de tels titres est fondamentale pour comprendre l’ impresionnisme et ses contemporains.

« La Liberté guidant le peuple » (Eugène Delacroix, 1830) : Ce titre est une déclaration. Il ne laisse aucune ambiguïté quant au sujet et au message de l’œuvre. Il célèbre la Révolution de Juillet 1830 et glorifie l’idéal de liberté. Le nom est ici lourd de sens historique et symbolique, rendant l’œuvre intemporelle et universellement reconnaissable comme un symbole de résistance et de quête de justice. Le titre est indissociable du puissant récit visuel.

« Le Déjeuner sur l’herbe » (Édouard Manet, 1863) : Un titre en apparence simple et anodin pour une œuvre qui a provoqué un scandale retentissant. En nommant ainsi cette scène où une femme nue déjeune avec des hommes vêtus, Manet défiait les conventions académiques et les attentes de la bonne société. Le titre, loin de décrire une scène licencieuse, suggérait une banalité qui contrastait violemment avec la nature provocatrice de la composition, soulignant l’audace de l’artiste et son désir de briser les codes. Ce tableau est un jalon, marquant une transition vers des approches plus modernes de la peinture.

« Les Nymphéas » (Claude Monet, série débutée vers 1890) : Pour cette série monumentale, le titre est d’une simplicité désarmante, mais il évoque un univers entier : le jardin d’eau de Giverny. C’est un titre qui invite à l’immersion, à la contemplation répétée des variations de lumière sur les mêmes sujets. Le nom de l’oeuvre ici n’est pas une clé narrative, mais une invitation à une expérience sensorielle et méditative, révélant la puissance de la répétition et de l’observation.

« Le Sacre de Napoléon » (Jacques-Louis David, 1807) : Ce titre, d’une précision historique implacable, ancre l’œuvre dans un événement spécifique et grandiose. David, en tant que peintre officiel, a créé une fresque qui, par son titre, documente et glorifie un moment clé de l’histoire de France. Le nom est ici un sceau d’authenticité et de grandeur, reflétant la fonction de la peinture d’histoire à l’époque néoclassique.

L'Impression, soleil levant de Monet, titre fondateur de l'impressionnisme français

L'Impression, soleil levant de Monet, titre fondateur de l'impressionnisme français

Pour l’Artiste Contemporain : L’Enjeu de Choisir un Nom qui Résonne

Dans le paysage artistique actuel, où les frontières des genres et des techniques s’estompent, choisir le nom de l’oeuvre reste un défi majeur pour tout artiste. C’est l’occasion de prolonger sa démarche, de sceller son intention ou d’ouvrir un espace d’interprétation pour le public. Un bon titre doit résonner, être mémorable et, idéalement, ajouter une couche de sens à l’œuvre. Il ne s’agit pas de trouver le mot le plus compliqué, mais le plus juste, celui qui établit une connexion immédiate.

Pierre Dubois, critique d’art et connaisseur averti de la scène contemporaine française, aime à dire : “Le titre est le premier critique de l’œuvre. Il doit intriguer, questionner, ou au contraire, offrir une évidence qui renforce le propos. Un titre bien choisi est une invitation à la découverte, un point d’ancrage dans la complexité du geste artistique.”

Les Critères d’un Titre Impactant : Clarté, Évocation et Originalité

Pour les artistes en quête du titre parfait, plusieurs pistes peuvent être explorées :

- L’Évocation Émotionnelle : Laissez le titre exprimer le sentiment dominant de l’œuvre. Des mots comme “Mélancolie”, “Évasion”, “Sérénité” peuvent capter l’essence émotionnelle sans être trop descriptifs.

- La Référence Conceptuelle : Si votre œuvre porte un message ou explore une idée spécifique, le titre peut être une passerelle vers cette conceptualisation.

- La Simplicité Descriptive : Pour les œuvres figuratives, un titre descriptif peut être très efficace, à condition qu’il ne soit pas trop plat ou générique. “Paysage d’automne” peut fonctionner, mais “Matin brumeux sur la Creuse” sera plus évocateur.

- L’Hommage ou la Référence : Faire référence à un texte, une musique, un autre artiste peut enrichir le sens et créer des échos culturels.

- L’Originalité et l’Intrigue : Un titre légèrement énigmatique ou poétique peut piquer la curiosité et inciter le spectateur à chercher plus loin.

Ce faisant, l’artiste évite les pièges courants, comme le “Sans titre”, souvent perçu comme un manque d’engagement, ou les titres trop personnels qui ne parlent qu’à l’artiste. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ce que l’on veut dire et ce que le public peut comprendre. Ce n’est pas toujours simple de donner un titre mémorable à une oeuvre post impressionnisme, mais l’effort en vaut la chandelle pour sa pérennité.

L’Héritage du Nom : Comment le Titre de l’Œuvre S’Inscrit dans la Culture

Le nom de l’oeuvre, une fois donné, s’envole de l’atelier pour rejoindre le grand fleuve de l’histoire de l’art. Il devient un point de repère, un marqueur temporel et stylistique, et parfois même une expression idiomatique. Qui n’a jamais entendu parler de l'”Impression, soleil levant” sans visualiser la toile de Monet ? Ou de “La Liberté guidant le peuple” sans ressentir l’élan révolutionnaire de Delacroix ? Ces titres se sont intégrés à notre vocabulaire culturel, témoignant de leur pouvoir d’ancrage. Ils façonnent la perception que les générations futures auront de l’œuvre et de l’artiste. Un titre fort peut propulser une œuvre au rang d’icône, tandis qu’un titre faible peut la laisser dans l’ombre, quelle que soit sa qualité intrinsèque. C’est pourquoi le choix du nom est une responsabilité, un acte qui scelle le destin de l’œuvre dans la mémoire collective. Une oeuvre d’art connu simple est souvent accompagnée d’un titre évocateur et facile à retenir, qui contribue à sa renommée.

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q1: Pourquoi certains titres sont-ils si énigmatiques ?

R: Les titres énigmatiques sont souvent choisis pour inviter le spectateur à une interprétation plus profonde et personnelle. L’artiste peut souhaiter provoquer la réflexion, créer une atmosphère mystérieuse ou laisser un espace de liberté pour le dialogue entre l’œuvre et l’observateur.

Q2: Un titre doit-il toujours décrire ce que l’on voit ?

R: Non, pas nécessairement. Si les titres descriptifs sont courants et utiles, de nombreux artistes préfèrent des titres évocateurs, poétiques ou conceptuels qui ajoutent une dimension supplémentaire à l’œuvre, plutôt que de simplement en décrire le sujet visible.

Q3: Quelle est l’influence du contexte historique sur le choix d’un titre ?

R: Le contexte historique joue un rôle majeur. Par exemple, au XIXe siècle, les titres des tableaux d’histoire étaient souvent très explicites, tandis qu’à l’époque moderne, avec l’émergence de l’abstraction, les titres sont devenus plus libres, parfois réduits à un simple numéro ou à “Sans titre”, reflétant un désir de rompre avec les conventions.

Q4: Le “Sans titre” est-il une bonne option ?

R: Bien que certains artistes optent pour “Sans titre” pour ne pas influencer l’interprétation du spectateur, cela est souvent déconseillé dans un but de visibilité et d’identification. Un titre, même minimaliste, aide à référencer l’œuvre et peut enrichir son dialogue avec le public.

Q5: Comment un artiste peut-il trouver l’inspiration pour le nom de son œuvre ?

R: L’inspiration peut venir de multiples sources : les émotions ressenties pendant la création, les thèmes abordés, des fragments de poésie, des mots clés associés à l’œuvre, des conversations, ou même un simple détail qui a marqué l’artiste. Il est souvent utile de faire un brainstorming et de tester plusieurs options.

Conclusion

En définitive, le nom de l’oeuvre est un élément constitutif, une voix ajoutée à la symphonie visuelle de la peinture française. De l’aube de l’art à nos jours, il a évolué, s’adaptant aux courants esthétiques et aux intentions des artistes, mais sa fonction première demeure : donner une identité, un sens, une résonance à la création. C’est une invitation au voyage, une première impression qui peut sceller le destin d’un tableau dans les annales de l’histoire de l’art. Pour les collectionneurs, les critiques, et surtout les artistes, choisir et apprécier le nom d’une œuvre est un acte de reconnaissance de sa valeur intrinsèque et de son impact culturel. Puisse cette réflexion nous encourager tous à prêter une oreille attentive au murmure des titres, ces précieuses clés de lecture qui enrichissent notre expérience de la peinture.