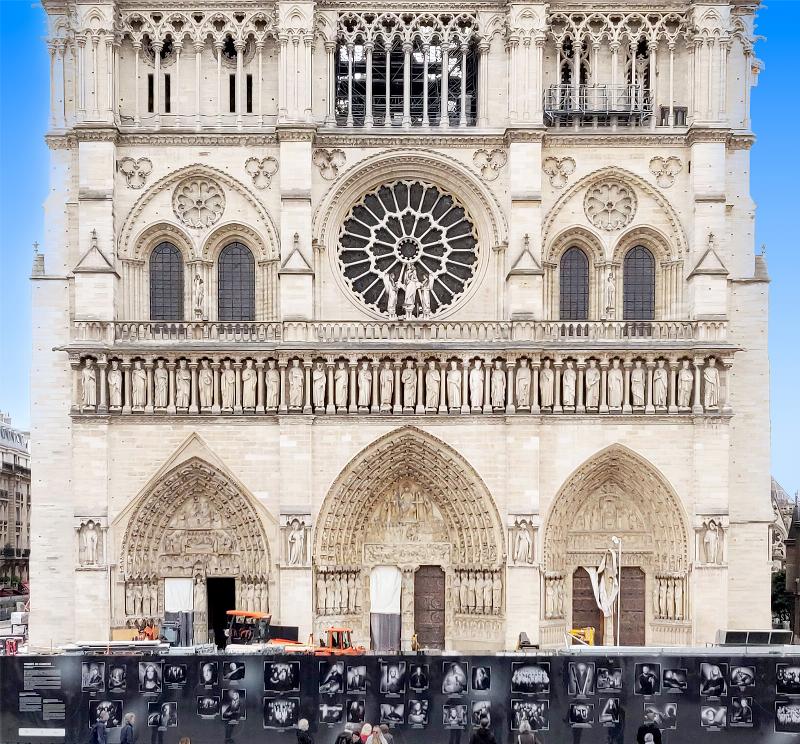

Au cœur battant de la capitale française, la Cathédrale Notre-Dame de Paris se dresse, emblème immémorial de l’esprit national. En son sein réside un autre monument, dont la résonance a traversé les âges : son grand orgue. Dépassant la simple mécanique instrumentale, cet instrument colossal incarne une part vivante de l’âme de la France. Notre exploration d’aujourd’hui s’attache à sonder l’essence de cet héritage musical, cherchant à déchiffrer ce que l’« Orgue Notre Dame De Paris Avis » révèle de sa place dans notre patrimoine, particulièrement en écho aux splendeurs littéraires et philosophiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Loin d’une simple expertise technique, notre démarche invite à une méditation sur la symbiose entre architecture sonore et grandeur d’esprit, un dialogue entre la puissance des tuyaux et la finesse des Lumières.

L’orgue de Notre-Dame : Une voix millénaire au cœur du Grand Siècle

L’histoire de l’orgue de Notre-Dame est une épopée sonore qui se confond avec celle de la France elle-même. Depuis les premières mentions d’un instrument au XIVe siècle jusqu’à sa configuration actuelle, chaque tuyau, chaque jeu, chaque console a été le témoin et l’acteur des évolutions musicales, liturgiques et sociales. Au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que la pensée classique et l’esprit des Lumières sculptaient le paysage intellectuel français, l’orgue de Notre-Dame n’était pas un simple meuble de culte, mais une présence majestueuse, un symbole sonore de la grandeur monarchique et de la spiritualité profonde. Les règnes de Louis XIV, puis des Lumières, ont vu cet instrument vibrer au diapason des fastes royaux, des Te Deum victorieux et des méditations solitaires. Il n’est guère de cérémonie d’importance, de couronnement ou de mariage princier, qui n’ait résonné sous ses voûtes, magnifiée par la voix puissante de l’orgue. Il fut le théâtre où les plus grands maîtres de l’époque, tels François Couperin ou Louis Marchand, ont déployé leur génie, façonnant une musique qui épousait les canons esthétiques de l’époque, entre rigueur formelle et ornementation raffinée.

Le Professeur Jean-Luc Dubois, éminent spécialiste de la musique baroque française, nous éclaire : « L’orgue de Notre-Dame, à l’apogée du Grand Siècle, n’était pas seulement un instrument ; il était une voix intrinsèque de la monarchie et de la foi. Son rôle dans les cérémonies royales et les liturgies quotidiennes en faisait un pilier sonore de l’ordre établi, inspirant respect et admiration. » Cette présence ininterrompue au fil des siècles confère à l’orgue une autorité historique sans égale, le plaçant au carrefour de l’art, de la religion et de la politique, miroir sonore d’une nation en pleine construction de son identité classique.

De l’harmonie baroque à l’éloquence classique : quel est l’orgue notre dame de paris avis ?

L’esthétique de l’orgue de Notre-Dame de Paris, telle qu’elle s’est affirmée aux XVIIe et XVIIIe siècles, est une fascinante synthèse de l’exubérance baroque et de la clarté classique. La “facture d’orgue” française de cette période, avec ses jeux caractéristiques comme les anches puissantes (trompettes, clairons), les fonds majestueux et les mixtures scintillantes, offrait une palette sonore d’une richesse inégalée. Cette complexité harmonique n’était pas le fruit du hasard, mais la matérialisation d’une conception artistique où la virtuosité technique servait une expression spirituelle et émotionnelle profonde. Les organistes de l’époque étaient des architectes sonores, capables de bâtir des cathédrales musicales, de la fugue la plus rigoureuse au prélude le plus lyrique, en passant par les tierces en taille et les récits de cornet. Ces œuvres, souvent improvisées ou composées pour la liturgie, étaient une forme de rhétorique musicale, dialoguant avec la grandeur des sermons de Bossuet ou la perfection des tragédies de Racine.

Quel est l’avis prédominant sur l’orgue de Notre-Dame de Paris à travers les âges, et comment cette perception a-t-elle évolué ?

L’« orgue notre dame de paris avis » a toujours été empreint d’une admiration unanime pour sa puissance, sa complexité sonore et sa capacité à émouvoir. Au fil des siècles, cette opinion s’est enrichie, passant d’une reconnaissance de son excellence technique et liturgique à une vénération pour son statut de témoin historique et de chef-d’œuvre patrimonial, particulièrement dans sa configuration Cavaillé-Coll, mais avec des racines profondes dans l’époque classique.

{width=800 height=1194}

Témoin muet des Lumières : La résonance philosophique de l’instrument

Alors que le XVIIIe siècle voyait l’émergence des Lumières, l’orgue de Notre-Dame, loin de devenir une relique du passé, continuait de jouer un rôle central. Certes, l’esprit de l’époque tendait vers la raison et la critique, mais la magnificence des arts et la grandeur de la tradition restaient des piliers de la culture française. L’orgue, par sa capacité à élever l’âme et à structurer le temps liturgique, offrait un contrepoint majestueux à l’agitation intellectuelle. On peut imaginer des philosophes comme Diderot ou Rousseau, qui, bien que critiques envers certaines institutions, n’auraient pu rester insensibles à la puissance d’une messe solennelle à Notre-Dame, où l’orgue dictait le rythme des émotions et des réflexions. Sa musique, à la fois structurée et capable d’une immense expressivité, reflétait en quelque sorte la tension entre l’ordre classique et les prémices du romantisme, entre la raison et la sensibilité.

La Dr. Hélène Moreau, historienne de la musique et de la philosophie, souligne : « L’orgue de Notre-Dame, même au temps des Lumières, conservait une force symbolique et émotionnelle capitale. Il rappelait que la grandeur humaine n’est pas seulement dans la raison pure, mais aussi dans l’élévation spirituelle et esthétique, une forme d’argument silencieux et majestueux face aux débats parfois arides. » C’est cette dimension qui confère à l’orgue une profondeur philosophique, le transformant en un miroir des aspirations et des interrogations de son temps.

L’orgue de Notre-Dame face aux géants de la littérature : Comparaison et inspiration

Si l’on s’aventure à tisser des liens entre l’art sonore de l’orgue et la splendeur de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles, des résonances inattendues se font jour. L’architecture polyphonique de l’orgue, capable de superposer des voix distinctes pour former un tout harmonieux, évoque la structure complexe d’une tragédie classique de Racine ou de Corneille. Chaque personnage, telle une ligne mélodique, contribue à la tension dramatique, tandis que le dénouement s’impose avec la force d’un accord final.

- La clarté des tirades raciniennes : Le jeu des “fonds” de l’orgue, avec leur sonorité pure et stable, rappelle la diction impeccable et la limpidité des vers de Racine, où chaque mot porte son poids de sens et d’émotion.

- L’éloquence des sermons de Bossuet : Les “jeux d’anches”, puissants et incisifs, trouvent leur pendant dans la rhétorique flamboyante et la capacité persuasive de l’évêque de Meaux, dont les discours marquaient les esprits par leur grandeur et leur fermeté.

- La vivacité des comédies de Molière : Les “jeux brillants” et les “mixtures” de l’orgue, apportant couleur et légèreté, peuvent être comparés à la gaieté et à la critique sociale acérée des pièces de Molière, où chaque réplique éclate avec une précision comique.

- La profondeur des Pensées de Pascal : Les passages méditatifs de l’orgue, aux harmonies subtiles et introspectives, font écho aux interrogations existentielles et à la quête de sens de Blaise Pascal, reflétant la grandeur et la misère de l’homme.

L’orgue, par sa capacité à émouvoir, à élever, et à structurer l’expérience auditive, offrait un cadre sensoriel puissant à l’épanouissement de la pensée et de la création littéraire. Son souffle emplissait la cathédrale, imprégnant l’esprit des fidèles et des artistes, les invitant à la contemplation et à l’élévation.

Comment l’orgue de Notre-Dame a-t-il marqué l’imaginaire des écrivains ?

L’orgue de Notre-Dame de Paris, par sa présence imposante et sa voix céleste, a profondément influencé l’imaginaire des écrivains, non seulement à travers son lien direct avec la liturgie et les cérémonies, mais aussi comme métaphore de l’éloquence, de la puissance et de l’harmonie. Il est devenu un symbole puissant de la grandeur française, intégrant l’essence du sacré et de l’art dans la perception populaire et cultivée.

Restaurations et permanence : Que révèle l’orgue notre dame de paris avis contemporain ?

L’histoire de l’orgue de Notre-Dame est également celle d’une résilience remarquable. Au fil des siècles, l’instrument a connu de nombreuses modifications et restaurations, chacune cherchant à le moderniser, à l’adapter aux goûts de l’époque, ou simplement à le préserver des outrages du temps et des événements. Des interventions de Pierre de Thierry au XVIIIe siècle, aux transformations profondes opérées par Aristide Cavaillé-Coll au XIXe, jusqu’aux restaurations du XXe siècle, chaque étape a contribué à forger l’identité sonore unique de cet instrument. La magnificence de l’orgue Cavaillé-Coll, saluée comme un chef-d’œuvre de la facture romantique et symphonique, a enrichi un instrument dont les fondations et une partie de l’âme demeurent ancrées dans les époques classiques. Ce palimpseste sonore est une richesse inouïe, offrant un panorama de l’évolution de la musique et de l’organologie française.

L’« orgue notre dame de paris avis » contemporain, particulièrement après les événements tragiques de 2019, est teinté d’une profonde émotion et d’une volonté farouche de préservation. L’instrument, miraculeusement épargné par les flammes, a néanmoins subi les affres de la poussière et de l’eau. Sa restauration actuelle, minutieuse et respectueuse, est perçue non seulement comme une prouesse technique, mais comme un acte de foi envers le patrimoine culturel français. C’est la promesse de faire revivre une voix qui a résonné pour des générations, un lien sonore entre notre présent et les splendeurs du Grand Siècle et des Lumières.

Monsieur Philippe Charpentier, organiste émérite et fin connaisseur de l’instrument, nous confie : « La restauration de l’orgue n’est pas qu’une simple réparation ; c’est une reconnexion avec l’esprit des maîtres d’autrefois, une écoute respectueuse de chaque son qui a marqué l’histoire. C’est le cœur musical de Notre-Dame que l’on fait battre de nouveau. »

Voici une chronologie simplifiée des principales évolutions et restaurations de l’orgue, soulignant sa permanence au cœur de l’histoire française :

| Période | Intervenants Majeurs | Caractéristiques et Impact |

|---|---|---|

| XIVe s. | Premières attestations | Existence d’un petit orgue, base de l’instrument futur. |

| XVe s. | Jean de Cavaillon | Construction d’un grand orgue, prémices de la taille imposante. |

| XVIIe s. | Pierre Le Pescheur | Reconstruction et agrandissement, reflétant l’esthétique baroque naissante. |

| XVIIIe s. | François-Henri Clicquot | Ajout de jeux et perfectionnements, l’orgue s’inscrit dans la grande tradition classique française. |

| XIXe s. | Aristide Cavaillé-Coll | Transformation majeure en orgue symphonique, chef-d’œuvre de la facture d’orgue romantique. |

| XXe s. | Jean-Louis Coignet, Robert Boisseau, Pierre Cochereau | Modernisations et électrifications, tout en conservant l’héritage Cavaillé-Coll. |

| XXIe s. | Après l’incendie de 2019 | Démontage, nettoyage, restauration et remontage minutieux des 8000 tuyaux. |

Chaque phase de restauration témoigne d’une volonté constante d’adapter l’instrument aux époques, tout en préservant son âme. L’« orgue notre dame de paris avis », qu’il soit historique ou contemporain, souligne cette extraordinaire continuité et cette capacité à transcender les siècles.

{width=800 height=744}

Questions Fréquemment Posées (FAQ)

Q: Quel est l’avis général sur l’orgue de Notre-Dame de Paris avant les restaurations récentes ?

R: L’orgue de Notre-Dame de Paris, monument de la facture d’orgue française, était unanimement salué pour sa puissance sonore et sa richesse harmonique, reflet des apports successifs de Cavaillé-Coll et de l’ère classique, offrant un “orgue notre dame de paris avis” des plus élogieux.

Q: Qui a contribué à la renommée de l’orgue de Notre-Dame au XVIIe et XVIIIe siècle ?

R: Des organistes et compositeurs tels que Louis Marchand, François Couperin ou Louis-Claude Daquin ont marqué l’histoire de l’orgue de Notre-Dame, y interprétant des œuvres qui résonnaient avec l’esthétique du Grand Siècle.

Q: Comment l’incendie de Notre-Dame a-t-il affecté l’orgue et quel est son avenir ?

R: Bien que l’orgue ait été épargné par les flammes de l’incendie, il a subi des dégâts considérables dus à la poussière et à l’eau. Un ambitieux projet de restauration est en cours pour lui redonner sa splendeur et sa voix unique, promettant un renouveau magistral.

Q: En quoi l’orgue symbolise-t-il le patrimoine culturel français ?

R: L’orgue de Notre-Dame incarne le génie artistique et technique français, fusionnant l’art gothique de la cathédrale avec la musique sacrée classique, témoignant d’une continuité culturelle inestimable et d’une quête incessante de beauté.

Q: Peut-on encore entendre des concerts de l’orgue de Notre-Dame de Paris ?

R: La cathédrale étant en cours de restauration, les concerts n’ont pas encore repris sur place. Cependant, des initiatives permettent de découvrir le répertoire de l’orgue de Notre-Dame à travers des enregistrements ou des présentations spéciales en attendant sa réinstallation.

Q: Quel rôle l’orgue de Notre-Dame a-t-il joué dans la vie politique et sociale des XVIIe et XVIIIe siècles ?

R: L’orgue a été un acteur sonore essentiel des grandes cérémonies d’État, des messes royales et des événements nationaux, symbolisant la puissance et la pérennité de la monarchie française et de l’Église, un véritable pilier de l’ordre social et spirituel.

Q: Comment les avancées techniques de l’époque ont-elles influencé la facture de l’orgue de Notre-Dame ?

R: Les progrès en métallurgie, en menuiserie et en mécanique de précision aux XVIIe et XVIIIe siècles ont permis d’enrichir la palette sonore de l’orgue, d’augmenter sa puissance et sa fiabilité, et d’introduire des jeux plus complexes, comme les anches, essentiels à son caractère français.

Conclusion

L’orgue de Notre-Dame de Paris est bien plus qu’un simple instrument de musique ; c’est un testament vivant de la grandeur française, un écho sonore des splendeurs du Grand Siècle et de l’esprit des Lumières. Son histoire, ses restaurations successives et sa capacité à émouvoir à travers les âges en font un objet d’étude et d’admiration inépuisable. Comme les grandes œuvres littéraires des XVIIe et XVIIIe siècles – une tragédie de Racine, une fable de La Fontaine, un discours de Bossuet – il nous parle de la quête humaine de beauté, d’ordre et de sens. Sa voix, qu’elle exprime la ferveur baroque ou la clarté classique, est une invitation à une réflexion profonde sur notre héritage. Cet « orgue notre dame de paris avis » collectif et intemporel résonne comme un hymne à la persévérance de l’art et à la profondeur de la culture française, nous invitant à préserver avec la plus grande sollicitude ce joyau de notre patrimoine.